アイレット25卒社員によるAWSブログリレーのAmazon Bedrock編です!

この記事は、AWS Top Engineersのアジャイル事業部 IoTセクション 北野 涼平さん監修の下、執筆をしております。

Amazon Bedrockとは?

Amazon Bedrock は、AWS 上で生成AIを安全かつ簡単に活用できるフルマネージドサービスです。

すでに学習済みの高性能モデルを選んで、テキスト生成・要約・チャットボット作成などをすぐに始められます。

どんなことができるのか?

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| テキスト生成 | 質問応答・要約・文章作成など |

| 会話型アプリ開発 | AIチャットボットやエージェント構築 |

| 検索拡張(RAG) | 社内ドキュメントなどを参照した回答 |

| 画像生成 | AWS Nova Canvas や Stability AIによる画像生成・編集 |

Amazon Bedrockのメリット

Amazon Bedrockの一番の魅力は、生成AIを安心して・簡単に使えることです。

ここでは主なメリットをいくつか紹介します。

1. 企業でも安心・安全に使える

- 入力したデータはAIの再学習に利用されないため、社内情報や機密データを扱う場合でも安心。

- すべての処理がAWS環境内で完結するため、セキュリティ対策が整っている。

Amazon Bedrock は、企業利用を前提としたセキュリティ・ガバナンス機能を備えており、生成AIを安全に業務システムへ統合できる点も大きな特徴です!

2. AWSサービスとの連携がスムーズ

S3、Lambda、API Gatewayなど、AWSの他サービスと簡単に連携可能です!例えば、

- S3のファイルを要約してSlackに送る

- Lambdaでチャットボットを自動応答させる など、既存の仕組みにAIを組み込むことができる。

3. 複数のAIモデルを選んで使える

- AWSの最新モデル Nova や、Anthropicの Claude など、複数のモデルを自由に切り替え可能。

- モデルごとに得意分野が異なるため、

- 要約が得意なモデル

- 会話が自然なモデル など、用途に合わせて最適なAIを選べる。

AWSのオリジナルモデル(Nova、Titan)は比較的安価 なので、最初に試すにはおすすめです!

4. フルマネージドで運用不要

- AIモデルの学習・更新・インフラ管理はすべてAWSが管理。

- ユーザーはAPIを呼び出すだけで利用できるので、難しい設定や環境構築は不要。

さらに、必要に応じて

- fine-tuning(ファインチューニング)

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)などのカスタマイズもできます。

「フルマネージド × カスタマイズ可能」な柔軟性が強みです!

Amazon Bedrockの料金体系

Amazon Bedrockは、「使った分だけ支払う」従量課金制のサービスです。

最初に大きな費用はかからず、少しずつ試しながら使えるのが特徴です。

課金の仕組み

AIへのリクエスト量に応じて料金が発生します。

- 入力トークン数(AIに渡す文字数)

- 出力トークン数(AIが生成した文字数)

モデルごとの料金

利用するAIモデル(Claude、Novaなど)によって料金が異なります。

精度の高いモデルほど少し高めですが、その分クオリティも高いです。

あらかじめ処理リソースを予約できる「プロビジョンドスループット」にも対応しています。予約したスループットの範囲内での利用時には、多くのユーザーが同時に利用する場合でも安定したスピードと性能を維持でき、企業利用にも適しています。

無料枠もあり

一定量までは無料で試せる枠(Free Tier)が用意されています。

まずは小規模に使ってみるのがおすすめです!

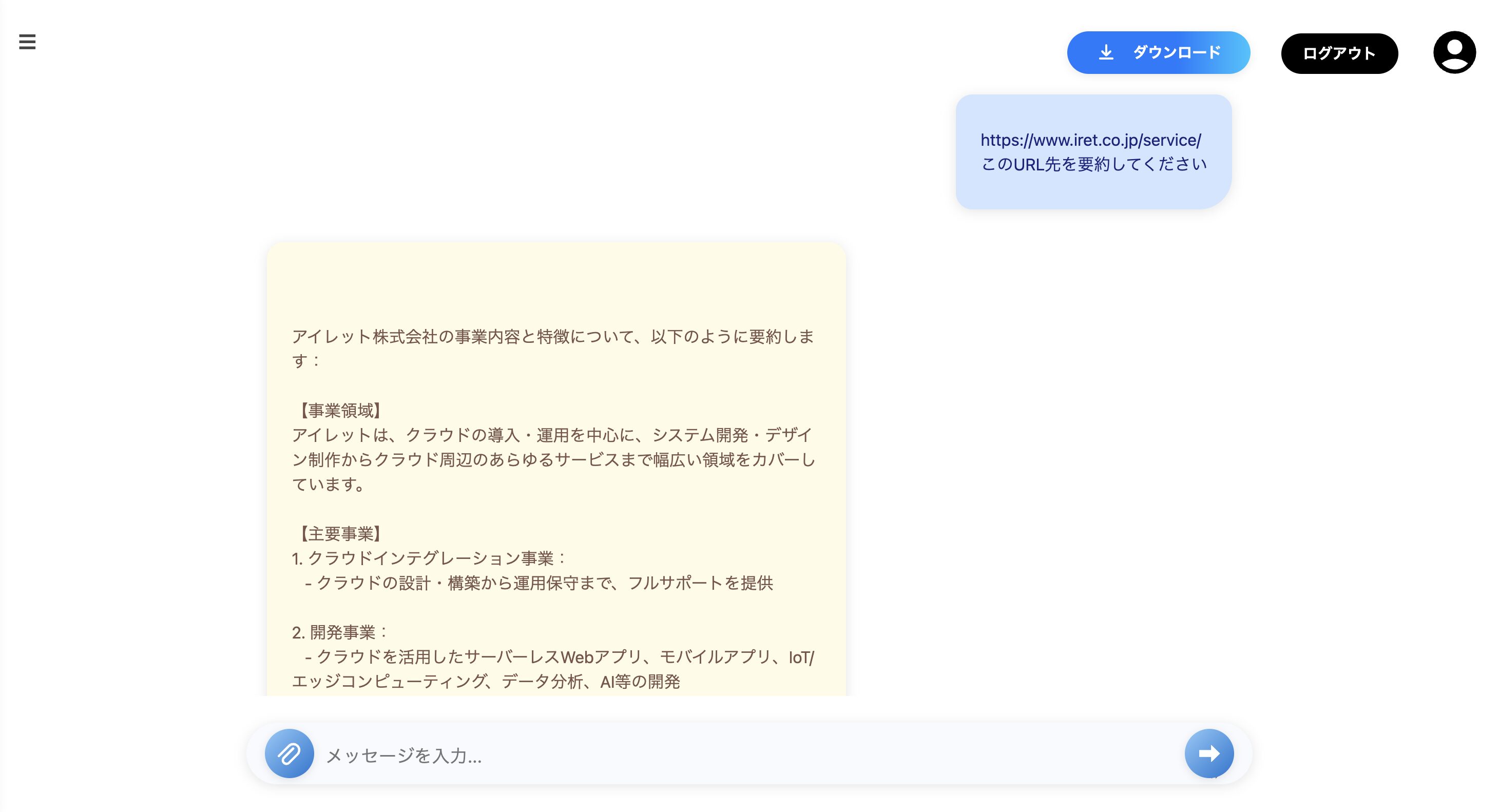

Amazon Bedrockを活用した要約アプリを作成してみた!

研修の一環として、Amazon Bedrockを使った要約アプリを個人開発してみました。

このアプリでは以下のことができます

- URLを入力するとWebページ内容を要約

- PDFやテキストファイルをアップロードして内容を要約

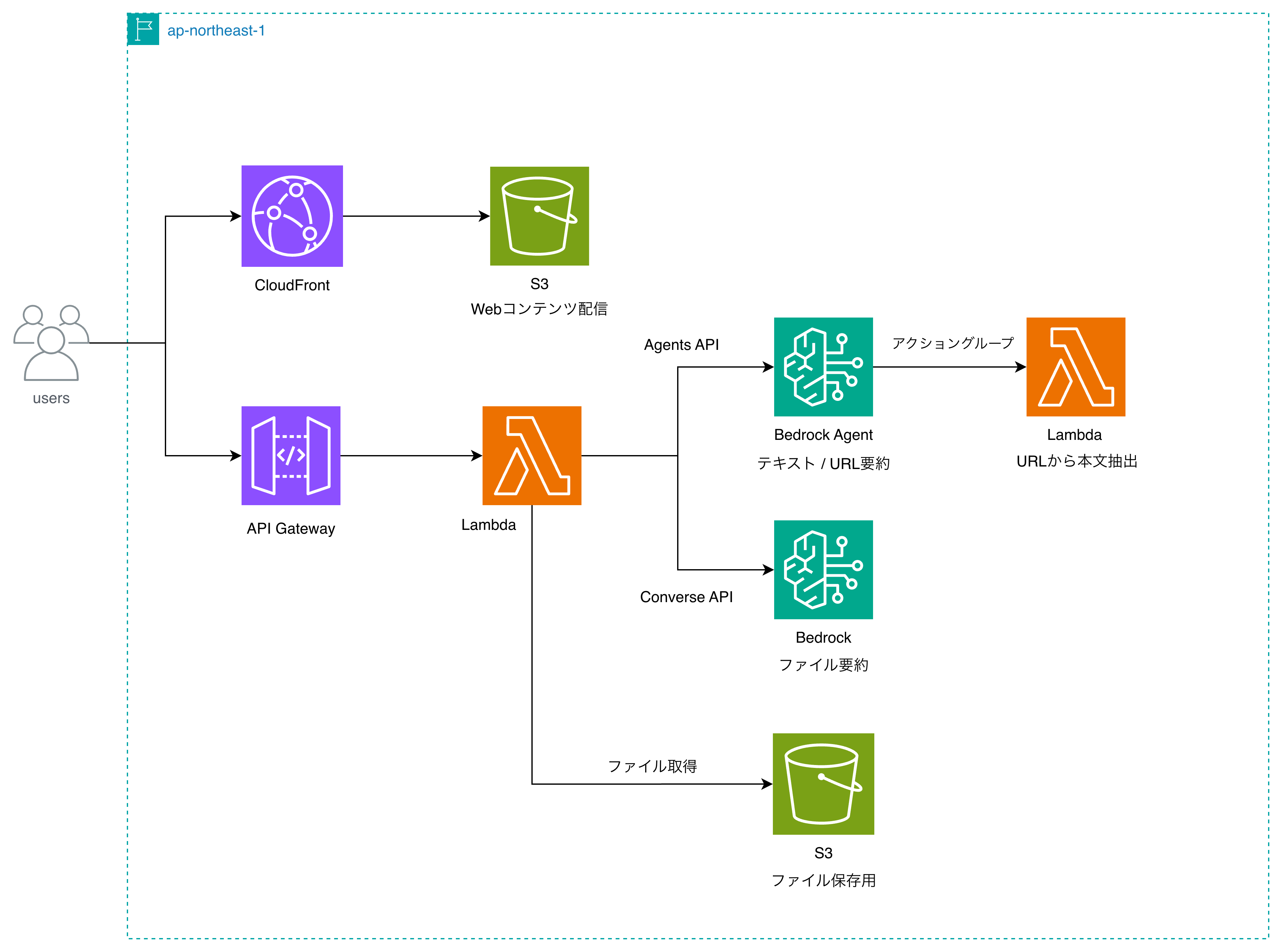

構成図

下の図のように、Amazon Bedrockを中心にAWSサービスを連携させています。

構成概要

| サービス名 | 役割・機能 |

|---|---|

| Amazon CloudFront | Webアプリの配信 |

| Amazon S3(静的コンテンツ配置用) | フロントエンドの静的コンテンツを配置 |

| Amazon S3(ファイル保存用) | アップロードされたファイルを保存、Amazon Bedrock呼び出し用Lambdaが取得して要約処理に利用 |

| Amazon API Gateway | フロントエンドからのリクエストを受付 |

| AWS Lambda(Amazon Bedrock呼び出し用) | ファイル要約/URL要約の際にAmazon Bedrock(Converse API/Agents API)を呼び出す |

| AWS Lambda(アクショングループ用) | Amazon Bedrock Agents経由で呼び出され、URLからテキストを抽出する処理を担当 |

| Amazon Bedrock(Converse API) | ファイル要約処理を実行 |

| Amazon Bedrock Agents(Agents API) | URL解析・要約処理を実行し、必要に応じてアクショングループLambdaを呼び出す |

要約対象ごとのAmazon Bedrock呼び出し方法

| 要約対象 | 呼び出し方法 | 仕組み |

|---|---|---|

| ファイルの要約 | Amazon Bedrock Converse API(直接呼び出し) | アップロードされたファイル内容をLambdaで受け取り、Amazon Bedrockモデルに直接要約リクエストを送信する |

| URLの要約 | Amazon Bedrock Agents API(Agent経由) | アクショングループを使って、指定されたURLから本文を取得し、Amazon Bedrock Agentが要約処理を行う |

これは、外部のインターネットから情報を取ってくるような複雑な処理は Agents API に任せ、すでに用意されたファイルの内容を処理するような直接的なやり取りは Converse API で行う、という役割分担をしています。

アクショングループとは?

アクショングループは、Amazon Bedrock Agents が外部サービスと連携するための仕組みです。

例えば、エージェントが「URLから本文を取得したい」と判断した時に、アクショングループを通じて Lambda 関数を呼び出し、その結果を再び要約処理に活用します。

アクショングループを使うことで、

Agent自身がアクセスできない外部リソース(Webページや社内APIなど)にも安全に接続できます。

今回は、「入力内容にURLが含まれていた場合のみ、アクショングループを呼び出す」という指示を設定しています。

このアプリでのアクショングループの使い方

1️⃣ ユーザーが「このURLを要約して」と入力

2️⃣ AgentがURLを検出

3️⃣ アクショングループ経由でLambdaを実行し、本文を取得

4️⃣ Agentがその本文を要約

5️⃣ 結果をユーザーに返す

このように設定することで、AIが自動でWebページの本文を取得して要約する仕組みを実現しています。

開発してみて実感した Amazon Bedrock のすごさ

もしAmazon Bedrockを使わずに同じような要約機能を作ろうとすると、

- AIモデルを学習・動作させるための環境構築と運用管理

- アプリからAIを呼び出すための通信設計や、アクセスが増えても安定して動く仕組みづくり

- セキュリティ対策や、認証情報(トークン)の安全な管理

といった工程が必要になります。

初学者の私が一から実装する場合、少なくとも数週間〜数か月ほどの工数はかかったと思います。

一方で、Amazon Bedrockを使えば、

2〜3日程度で実際に動いて動作を確認できる試作品を作ることができたので、開発スピードの違いを大きく実感しました。

最後に

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

今回、Amazon Bedrockを使ってアプリを開発してみて、「思っていたよりも簡単にAIアプリを作れる」と感じました。

以前は、AIをアプリに組み込むには専門知識や大規模な学習環境が必要だと思っていましたが、

Amazon Bedrockを使えば、AWSのサービスを少しずつ組み合わせるだけでAIアプリを簡単に作れます。

「AIは難しそう」と感じている方も、機会があればぜひAmazon Bedrockを試してみて下さい!