2025年1月にクラウドインテグレーション事業部にフロントエンドエンジニアとして入社しました。

現在弊社では「テーマ別ブログリレー」を開催しています。

デザインチームの他の投稿はこちらからご覧いただけます。

はじめに

企業や案件にもよりますが、管理画面のデザインがない状態で開発を行うことはありませんか。

「ライブラリを使ったけど、このデザインでいいのかな?」と悩むエンジニアの方もいると思います。

そこで本記事では、 デザインの4原則 + α(余白、視線誘導)を軸に、

「心地よい管理画面のデザイン作成」について考えていきたいと思います。

管理画面のデザイン

ユーザー画面と管理画面の開発を行う場合、

「管理画面はデザインがないので、エンジニア側でよしなに作成してください。」と依頼されることがあります。

この「よしなに」が、とても難しいと感じています。

実際エンジニアが一からデザインするのは難しいため、UIコンポーネントライブラリを利用することがあります。

- ユーザー画面:一般の方(カスタマー)が利用する画面

- 管理画面:管理者(クライアント)が利用する画面

UIコンポーネントライブラリ

- React:React Bootstrap, ChakraUI, Material-UI(MUI)

- Vue:Vuetify, Bootstrap Vue, Vue Material

などのUIコンポーネントライブラリがありますが、

「ライブラリを使って作成したけれど、このデザインで本当に良いのだろうか?」

「コンポーネントのデザイン性は高いけれど、全体的に微妙・・・」

そんなふうに感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

「美しくデザインされたコンポーネント」を使っても、その使い方次第で画面の印象は大きく変わります。

画面例を使いながら、”心地よい”管理画面のデザイン作成について解説していきます。

心地よいデザイン

「心地よい」(気持ちが良いこと、快適であること)という言葉は抽象的で、その感覚は人によって異なります。

まずデザインにおいて、何を持って「心地よい」と言えるのか自分なりに考えてみました。

1. 分かりやすい

- 直感的に操作しやすい。(操作性が高い)

- ユーザーが迷子にならない。ユーザーを迷子にさせない。

ここで言う「ユーザー」には、お客様だけでなく、実装を担当する開発者も含めたいと考えています。

例えば進行中の案件に途中から参加する場合、直感的に操作できない画面に遭遇すると「次に何の操作をすればいいのか分からない」「自分の現在地が分からない」と困惑することがあります。

開発を円滑に進めるためにも、両者にとっての「分かりやすいデザイン」が重要だと考えます。

2. 感情に寄り添う

- 親しみやすい。

- ユーザーがストレスを感じない。

デザインと心理の関係性は密で、単に「使いやすさ」だけでなくユーザーの気持ちを考慮することが大切です。

「次に何が起きるか」を予測できるようなデザイン(予測可能性が備わったデザイン)を意識することで、ユーザーから「不安」や「疑問」を取り払うことができます。

デザインの4原則

次に、「心地よいデザイン」を実現するために必要な「デザインの4原則」を図を用いて説明します。

「近接」「整列」「反復」「対比」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。

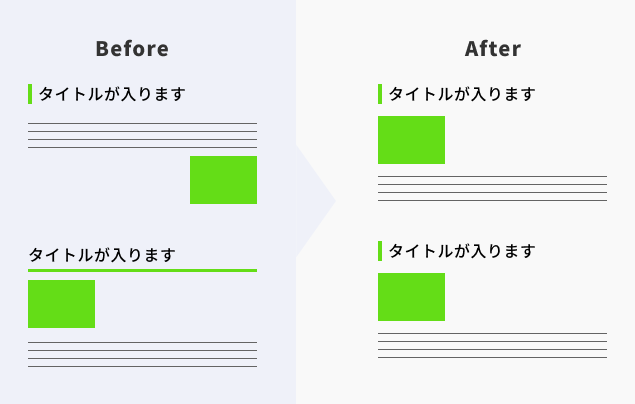

近接

関連する要素同士を近くに配置し、グループ化します。

この「ひとまとまりのグループ」を作ることで、情報を整理することができます。

余談:「人は互いに近接しているもの(距離が近いもの)同士は同じグループとして認識する習性がある」という「近接の法則」があります。(プレグナンツの法則より)

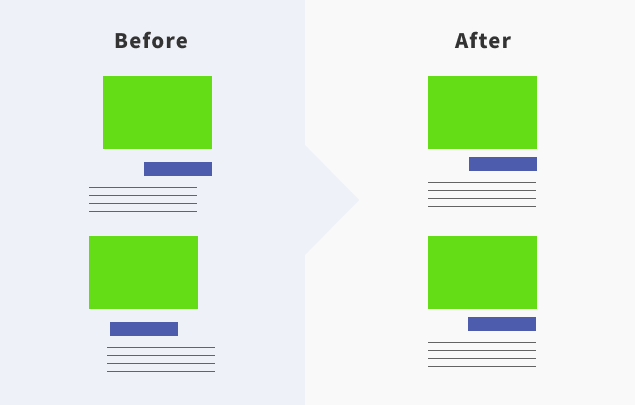

整列

一定のルールにしたがって要素を整列させます。

統一感を持たせることで、視認性が向上し、直感的な理解につながります。

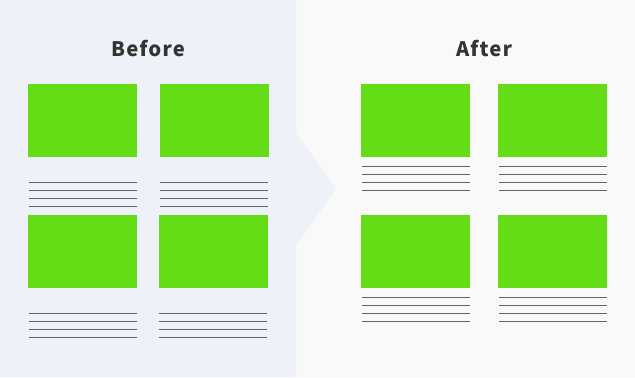

反復

同じ要素に対して一定のルールを繰り返すことで、一貫性や視覚的なリズムが生まれます。

一方、一貫性のないデザインからは「散らかり」や「落ち着きのなさ」が生まれ、ユーザーに混乱が生じます。

対比

大きさや太さ、色などの要素にメリハリ(強弱)をつけ、要素の優先度を視覚的に伝えることができます。

ジャンプ率(要素同士の大きさの比率)を意識すると、より対比をつけることができます。

4原則を使って管理画面のデザインを考える

続いて、「近接」「整列」「反復」「対比」を使って、管理画面のデザインを考えていきます。

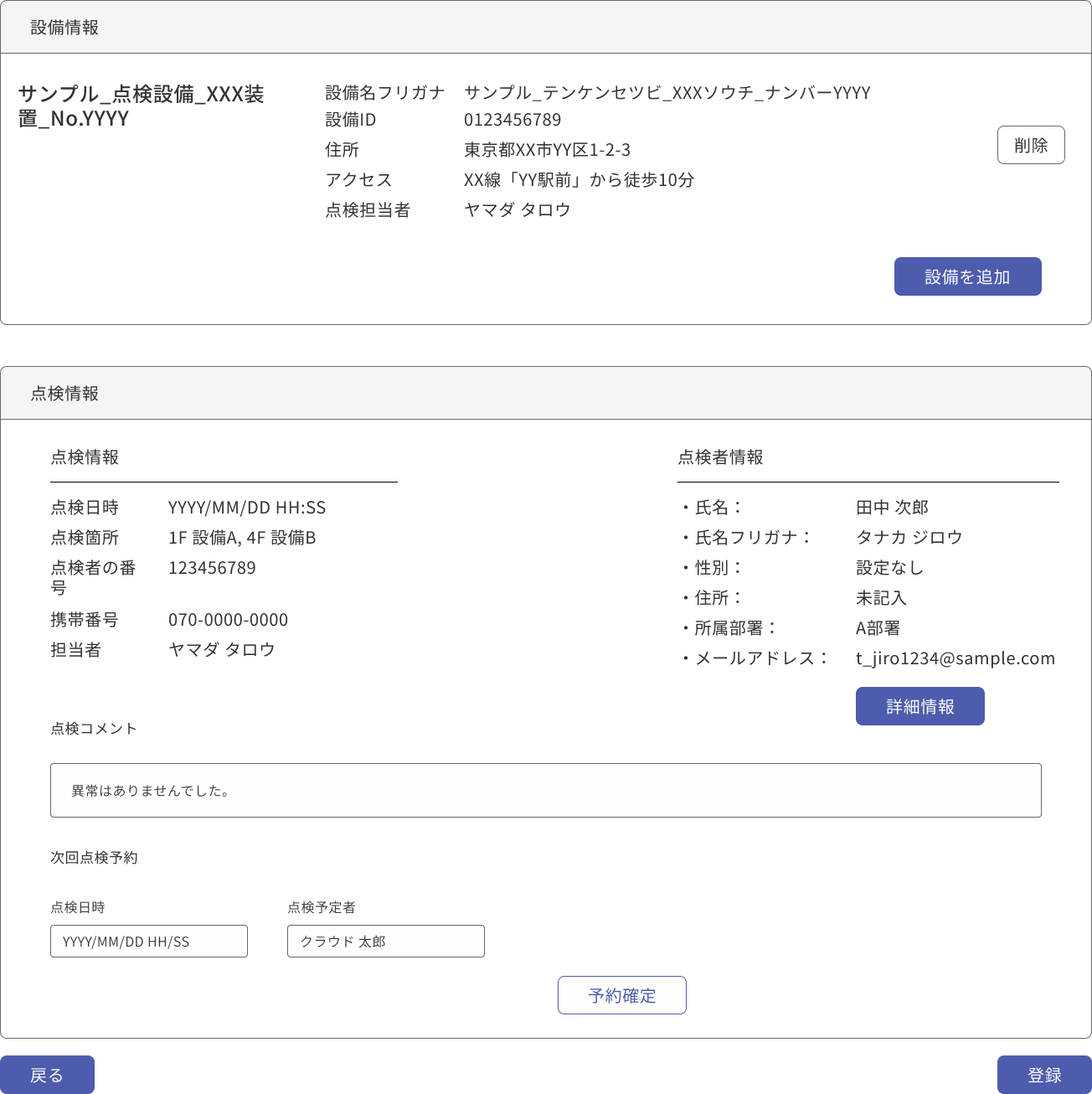

◎ デザイン例 (1) 修正前

上記のデザインが抱える「課題」はなんでしょうか。

- 「点検コメント」や「次回点検予約」の余白が大きく、まとまり感がない

どれがグループか分かりにくい・・・「近接」 - ボタンの配置がバラバラで、視線が散ってしまう・・・「整列」

- 同じような要素(「点検情報」と「点検者情報」)だが、項目の表現が異なる・・・「反復」

- 見出し(「設備情報」や「点検情報」)や項目、テキストのフォントサイズが同じで強弱がついていない・・・「対比」

などが考えられます。

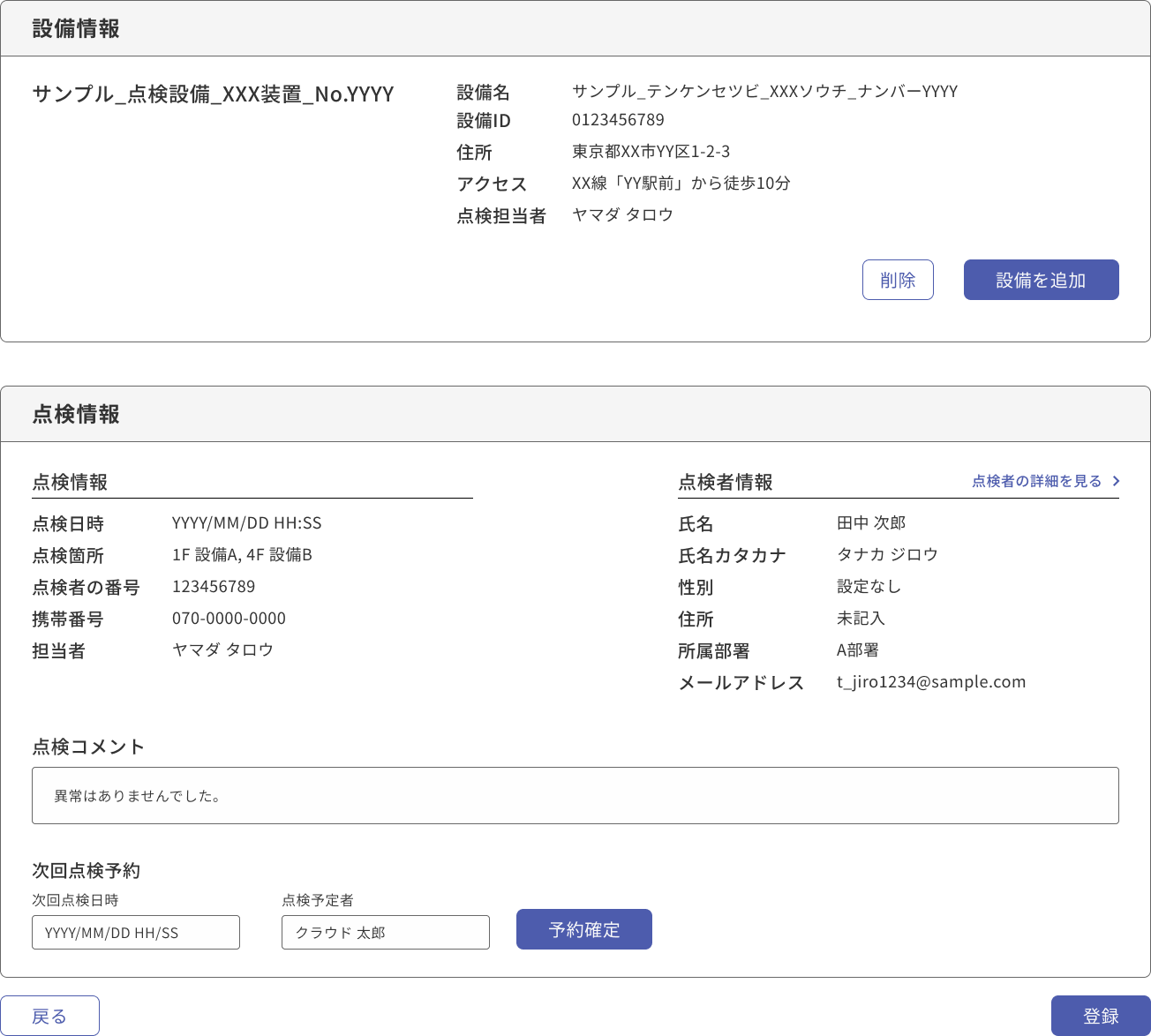

◎ デザイン例 (1) 修正後

4原則に沿って、以下のように修正しました。

ボタンの配置、文字のジャンプ率、余白、統一感などを意識しました。

全体的にバラつきが軽減し、素直に情報を受け取りやすくなります。

余白

意図して設けられたスペース、すなわち「余白」には意味があります。

一方で、意図が感じられない余白はデッドスペースになり得ます。

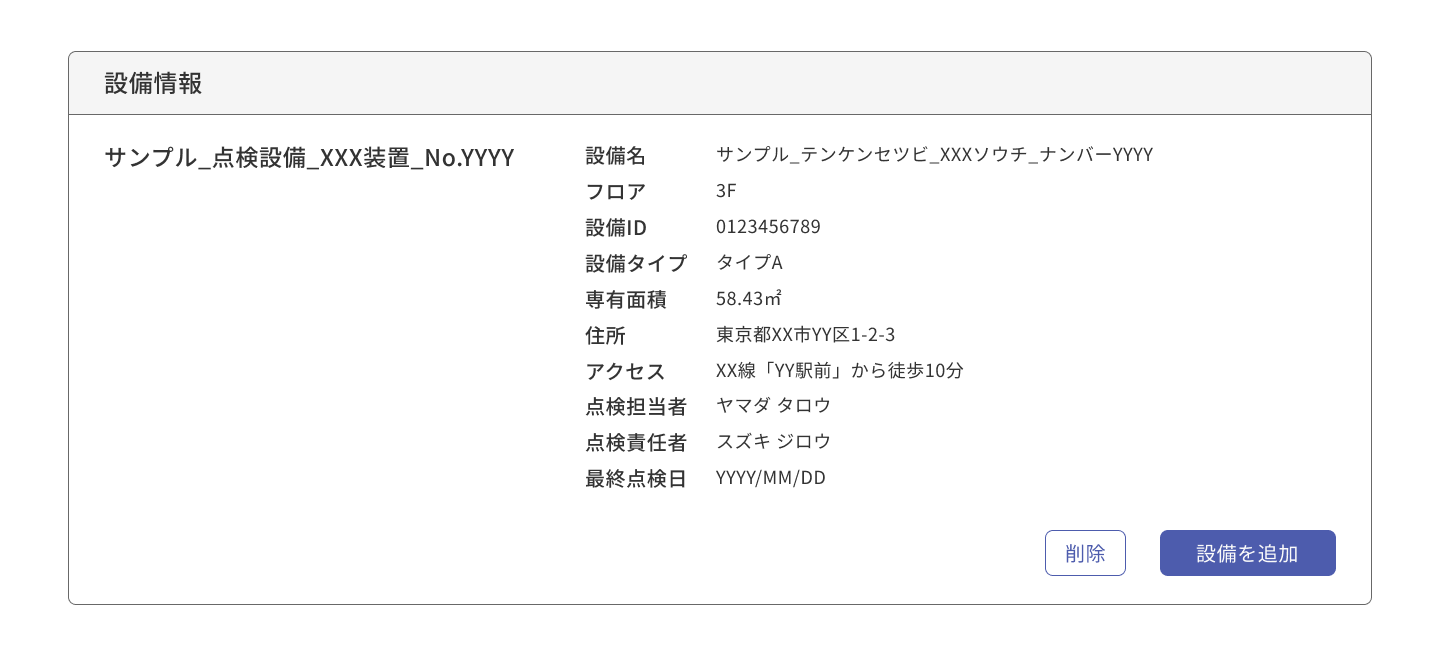

◎ デザイン例 (2) 修正前

以下の図では左側に大きな余白が存在し、間延びしたレイアウトになっています。

この余白は本当に必要なものでしょうか。

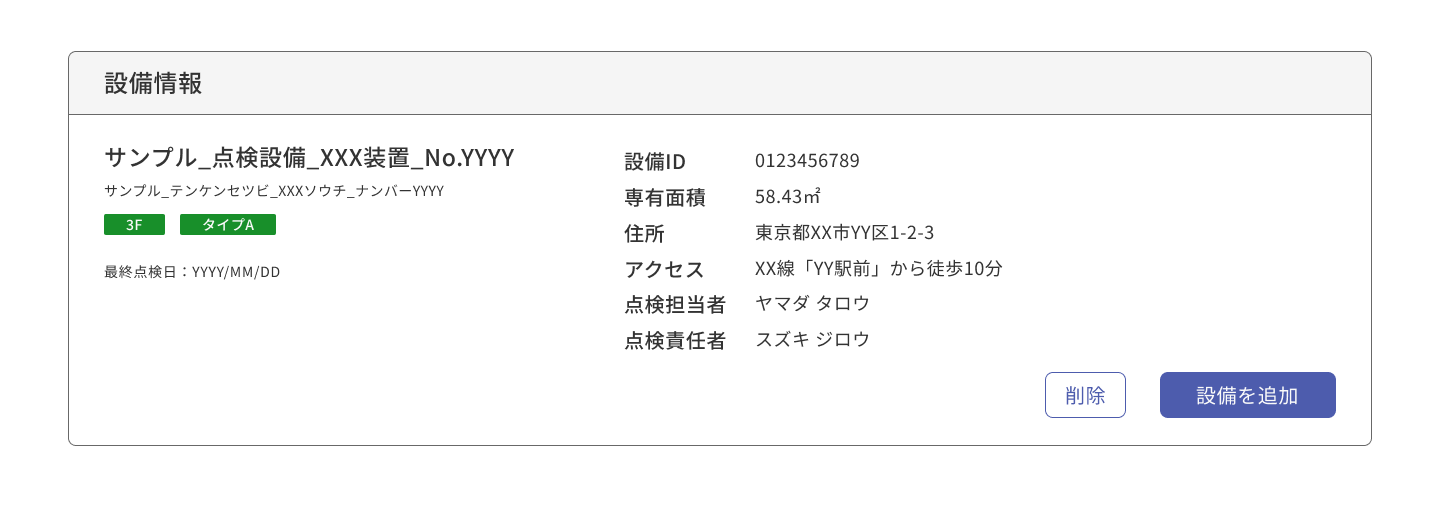

◎ デザイン例 (2) 修正後

情報を整理したり表現を工夫することで、よりスッキリとしたデザインになります。

スクロール量も減り、画面全体がコンパクトにおさまります。

視線誘導

次に「視線誘導」とは、ユーザーの視線の流れをコントロールする手法です。

これをうまく利用することで、ユーザーが情報を理解しやすくなります。

人の目線は上から下へと流れるのが自然だと言われています。

グラフィックデザインやWebデザインでは「視線誘導」の大切さがよく語られますが、管理画面の操作でも「上から下」への自然な視線の流れを意識することが大切です。

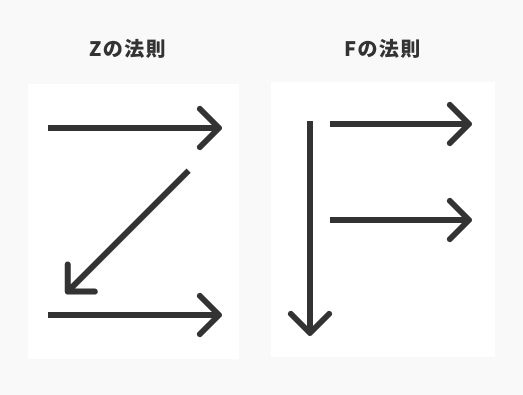

視線誘導では「Zの法則」や「Fの法則」がよく用いられます。

- Zの法則:左上 → 右上 → 左下 → 右下の順に視線が動くパターンです。主にバナー、チラシ、LP(ランディングページ)などに用いられます。

- Fの法則:左から右への視線移動を下に向かって順に繰り返すパターンです。主にテキストが多いブログやECサイトなどに用いられます。

今回はシンプルな「管理画面」を例に使用するため、単純な「上から下」の流れを意識したいと思います。

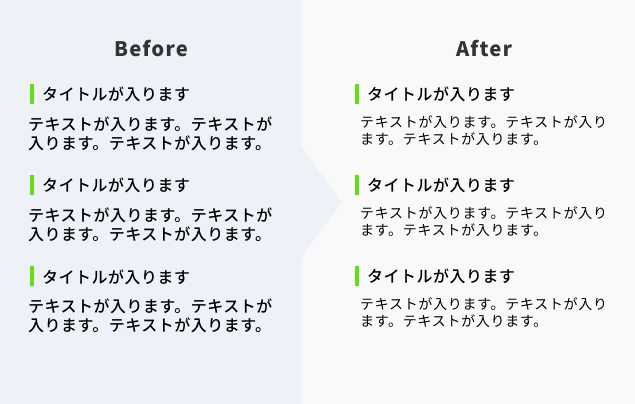

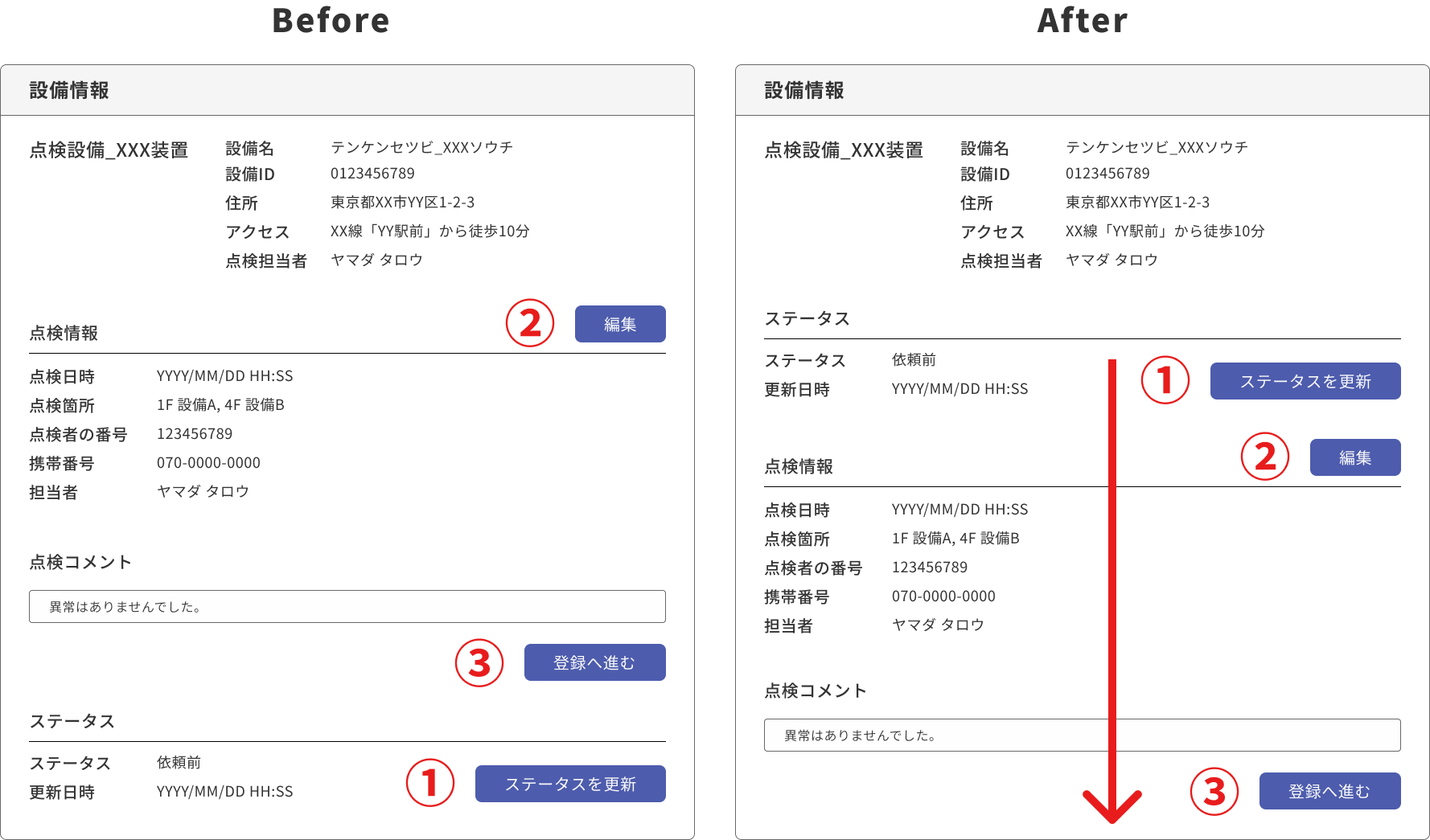

視線誘導を使って管理画面のデザインを考える

1 → 2 → 3の順番にボタンを操作する管理画面があるとします。

左側のBeforeでは、2, 3, 1の順にボタンが配置されています。

この配置だと視線がバラつき、ユーザーは「次は何をどうすればいいのか?」と混乱し、操作性が下がります。

右側のAfterでは、1, 2, 3の順にボタンが配置されています。

「上から下」の流れに沿って操作でき、ユーザーが迷わない親切な導線になります。

さいごに

時折ネット上で「エンジニアが作るデザインはダサい」と書かれた記事を見かけることがあります。

そう言われると、「デザイン」に対して「難しそう」「センスがないから自分は向いてない」と壁を感じるエンジニアが生まれるのではないかと思います。

私は「デザインは誰もが学べる分野の一つ」だと考えています。

デザインの4原則と、余白・視線誘導といった+αの視点を取り入れることで、より美しく、そして心地よいデザインへと進化します。

記事を読んで「デザインに少し興味が出た」「画面を作成するときに参考にしよう」と思ってくださる方がいると嬉しいです。

引用

【2025年版】ReactのUIコンポーネントライブラリ23選 | Kinsta

おすすめVueコンポーネントライブラリ10選 | Kinsta

デザインパートナー デザインの4原則

デザインの視線誘導4法則!もうレイアウトで迷わないデザインテクニックを解説

人間中心欲求、「心地よいUIデザイン」の必要条件5選 | note

Wily Inc. 心地よいデザインとは?