EBSボリュームを拡張しようとしたら、LVMという仕組みでディスクが管理されてて、「なにこれ?」となったことありませんか?

正直、AWS環境だとあまり見かけない構成ですが、オンプレからリフトアンドシフトの移行案件などで、たまに出くわすことがあるようです。

今回は、LVMで管理されたEBSボリュームの拡張手順と、実際にやってみた検証ログをまとめてみました。

LVMってそもそも何?

一言でいうと、複数のディスクを合体させて、一つのデカい仮想ディスクみたいに見せかける技術です。これを使うと、後からディスクを追加して容量を増やしたり、柔軟なディスク管理ができるようになります。

LVMにはいくつか専門用語が出てきます。

- 物理ボリューム (PV): ディスクそのものやパーティションのこと。LVMで使うための初期化をした状態。

- ボリュームグループ (VG): 物理ボリューム(PV)をいくつか束ねた、大きなディスクのプールみたいなもの。

- 論理ボリューム (LV): ボリュームグループ(VG)というプールから、実際にOSが使う分だけ切り出した領域。

LVMなEBSの拡張フロー

流れはとしてこんな感じです。物理的なディスクからファイルシステムまで、下から上へ順番にサイズを伝達していくイメージです。

- EBSボリューム拡張: まずはAWSコンソールで物理的な容量を増やす。

- 物理ボリューム(PV)拡張: OSに「ディスクが大きくなった」と教える (

pvresize)。 - 論理ボリューム(LV)拡張: VG内の空き容量を使ってLVを広げる (

lvextend)。 - ファイルシステム拡張: 最後にファイルシステムに「使える領域が増えた」と教える (

xfs_growfsなど)。

※パーティションがある構成の場合は、手順2の前に growpart コマンドでパーティション自体の拡張が必要です。

やってみた!LVM設定から拡張までの全手順

実際にEC2インスタンスを立てて、LVMの設定からEBS拡張までやってみます。

今回は検証のため新規にLVMを構築しましたが、既存環境でも手順は同じです。

1. EC2準備とEBSアタッチ

まず、Amazon Linux 2023 のEC2インスタンスを用意し、追加で100GBのEBSボリュームをアタッチしました。

lsblk でパーティションの有無を確認します。

/dev/nvme1n1 として100GBのディスクが見えています。

[ec2-user@~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS nvme0n1 259:0 0 8G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 8G 0 part / ... nvme1n1 259:4 0 100G 0 disk

2. LVMの初期設定

ここから、アタッチした /dev/nvme1n1 をLVMで使えるように設定していきます。

▼ lvm2パッケージをインストール

[ec2-user@~]$ sudo dnf install lvm2 -y

▼ PV (物理ボリューム) を作成

[ec2-user@~]$ sudo pvcreate /dev/nvme1n1 Physical volume "/dev/nvme1n1" successfully created. # 確認 [ec2-user@~]$ sudo pvs PV VG Fmt Attr PSize PFree /dev/nvme1n1 lvm2 --- 100.00g 100.00g

▼ VG (ボリュームグループ) を作成 (vg01という名前で)

[ec2-user@~]$ sudo vgcreate vg01 /dev/nvme1n1 Volume group "vg01" successfully created # 確認 [ec2-user@~]$ sudo vgs VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree vg01 1 0 0 wz--n- <100.00g <100.00g

▼ LV (論理ボリューム) を作成 (lv01という名前で、VGの全領域を使用)

[ec2-user@~]$ sudo lvcreate -l 100%FREE -n lv01 vg01 Logical volume "lv01" created. # 確認 [ec2-user@~]$ sudo lvs LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert lv01 vg01 -wi-a----- <100.00g

3. ファイルシステム作成とマウント

LVMで領域を切り出せたので、ファイルシステム(今回はXFS)を作成してマウントします。

▼ XFSファイルシステムを作成

[ec2-user@~]$ sudo mkfs.xfs /dev/vg01/lv01 meta-data=/dev/vg01/lv01 isize=512 agcount=4, agsize=6553584 blks ...

▼ /var ディレクトリにマウント

[ec2-user@~]$ sudo mount -t xfs /dev/vg01/lv01 /var # マウントされたことを確認 [ec2-user@~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS ... nvme1n1 259:4 0 100G 0 disk └─vg01-lv01 253:0 0 100G 0 lvm /var

これで準備完了です!

4. EBSボリュームの拡張

まず、AWSコンソールでEBSボリュームのサイズを 100GB → 200GB に変更します。

変更後、EC2インスタンスで lsblk を見ると…

[ec2-user@~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS ... nvme1n1 259:4 0 200G 0 disk <-- ディスクは200Gになった └─vg01-lv01 253:0 0 100G 0 lvm /var <-- でもLVMはまだ100Gのまま

ディスク(nvme1n1)は200GBになりましたが、LVM(vg01-lv01)は100GBのまま。これを順番に広げていきます。

5. LVMとファイルシステムの拡張

▼ PV (物理ボリューム) を拡張

pvresize で、物理ディスクのサイズ変更をLVMに認識させます。

[ec2-user@~]$ sudo pvresize /dev/nvme1n1 Physical volume "/dev/nvme1n1" changed 1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized # 確認。PFree(空き)が100GB増えた! [ec2-user@~]$ sudo pvs PV VG Fmt Attr PSize PFree /dev/nvme1n1 vg01 lvm2 a-- <200.00g 100.00g

▼ LV (論理ボリューム) を拡張

lvextend で、VG内の空き容量をすべて使ってLVを広げます。

[ec2-user@~]$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/vg01/lv01 Size of logical volume vg01/lv01 changed from <100.00 GiB to <200.00 GiB. Logical volume vg01/lv01 successfully resized. # 確認。LSizeが200GBになった! [ec2-user@~]$ sudo lvs LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert lv01 vg01 -wi-ao---- <200.00g

この時点で lsblk を見ると、LVMのサイズも200GBになっています。

[ec2-user@~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS ... nvme1n1 259:4 0 200G 0 disk └─vg01-lv01 253:0 0 200G 0 lvm /var <-- 200Gになった!

▼ 最後の仕上げ!ファイルシステムを拡張

df コマンドで見ると、まだファイルシステムは100GBのままです。

[ec2-user@~]$ df -hT Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on ... /dev/mapper/vg01-lv01 xfs 100G 747M 100G 1% /var

xfs_growfs コマンドで、ファイルシステムをLVの最大サイズまで広げます。

[ec2-user@~]$ sudo xfs_growfs -d /var data blocks changed from 26213376 to 52427776 # 再度確認 [ec2-user@~]$ df -hT Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on ... /dev/mapper/vg01-lv01 xfs 200G 1.5G 199G 1% /var

これで、OSからも200GBとして認識されるようになりました!拡張作業は完了です。

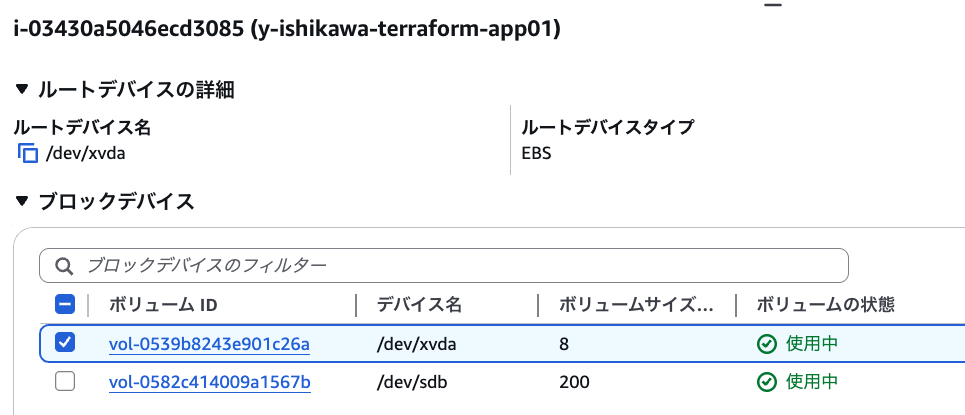

AWS特有の「デバイス名」問題

LVMと直接は関係ありませんが、少し困ったのでまとめておきます。

AWSで地味にハマるのが、デバイス名の違いです。マネジメントコンソールで表示されるデバイス名(例: /dev/sdf)と、EC2インスタンス内で lsblk を叩いた時の名前(例: /dev/nvme1n1)が違うことがあります。

これはインスタンスの世代によって変わるのが原因です。

- Nitro世代 (新しい): T3, M5, C5 など。NVMeデバイスとして認識され、

/dev/nvme0n1,/dev/nvme1n1… と表示される。 - Xen世代 (古い): T2, M4, C4 など。

/dev/xvda,/dev/xvdf… と表示される。

| コンソールでの表示 | Nitro世代の lsblk |

Xen世代の lsblk |

|---|---|---|

| /dev/sda1 (ルート) | /dev/nvme0n1p1 | /dev/xvda1 |

| /dev/sdf | /dev/nvme1n1 | /dev/xvdf |

| /dev/sdg | /dev/nvme2n1 | /dev/xvdg |

どのディスクがどれに対応するのか分からなくなったら、lsblk -o +SERIAL コマンドを使いましょう。シリアルナンバー(ボリュームID)が表示されるので、コンソールの情報と突き合わせて特定できます。

[root@~]# lsblk -o +SERIAL NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS SERIAL nvme0n1 259:0 0 15G 0 disk volabcdefg1234567890 <-- コレ ├─nvme0n1p1 259:2 0 1M 0 part ... nvme1n1 259:1 0 185G 0 disk volabcdefg1234567890 <-- コレ └─vg01-lv01 253:0 0 185G 0 lvm /var

まとめ

今のAWS環境ではシンプルでクラウドネイティブな解決策がたくさんあり、LVMを新規で導入する機会は減っているかと思います。

- EBSなら数クリックで容量変更できる

- 複数サーバーでファイル共有したいなら EFS

- 大容量データを置きたいなら S3

ただ、オンプレミス環境から移行したシステムをメンテナンスする際や、RAID0構成でパフォーマンスアップさせたくてLVMを導入するなど、LVMと向き合わないといけない場面もまだまだあるかと思います。。そんな時に、この記事が誰かの助けになれば嬉しいです!

参考

LVM パーティションで EBS ボリュームを拡張する方法を教えてください

https://repost.aws/ja/knowledge-center/ebs-extend-volume-lvm-partitions

LVM を使用して EBS ボリュームのパーティションに論理ボリュームを作成する方法を教えてください

https://repost.aws/ja/knowledge-center/create-lv-on-ebs-partition

Amazon EBS および RAID の構成

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ebs/latest/userguide/raid-config.html