はじめに

当該記事はラスベガスで行われていた Google Cloud Next 2025 の Day3 の Introducing the one-stop shop for managing applications on Google Cloud に関する記事となります。

概要

セッションでは、複数のサービスや場所にまたがって構成されているアプリケーションを管理するには手間がかかりますが、現在のサービスの多様化から、そうならざるを得ない状況であり、一元管理が課題でした。それを解決するサービスとして Cloud Hub があげられておりました。なお、当該機能はプレビューとなります。

参考:https://cloud.google.com/hub/docs/overview

Cloud Hub でできること

関連するサービスをアプリケーションとして登録することでアプリケーションの様々な状態を確認することが可能です。例として複数の事例(デモ)が行われていたので記載します。

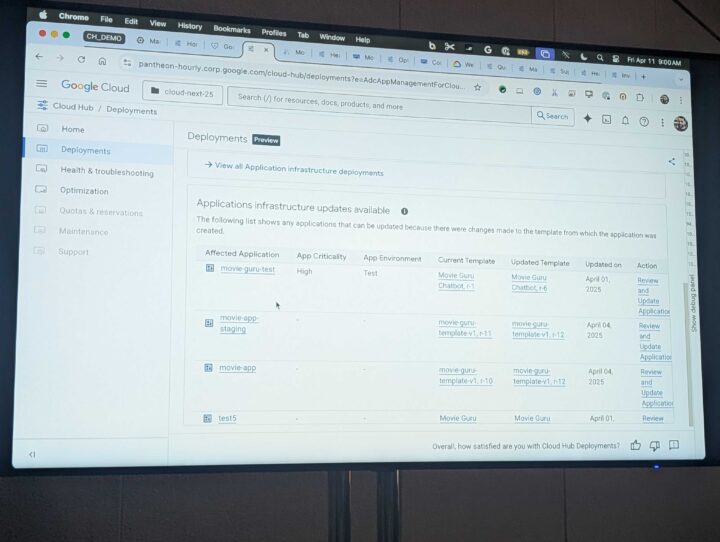

デプロイメントの異常

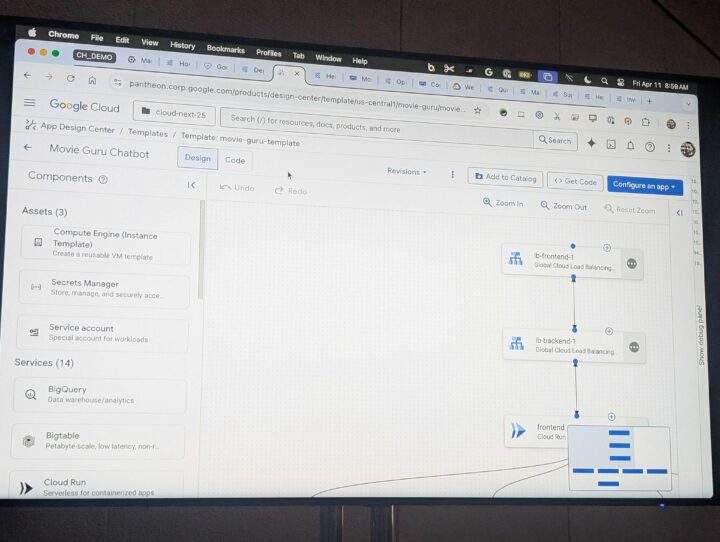

デモでは、もしアプリケーションのデプロイに失敗した場合、Cloud Hub を通じてその失敗の原因を特定し、App Design Center 内から対応策を実行できることが示されました。

以下のようにデプロイの状況を確認することが可能で、

Design Center にてチャットで相談することも可能です。

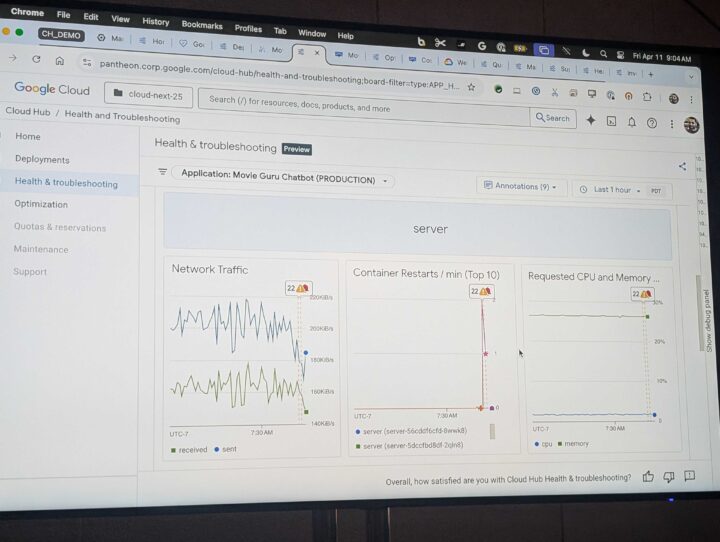

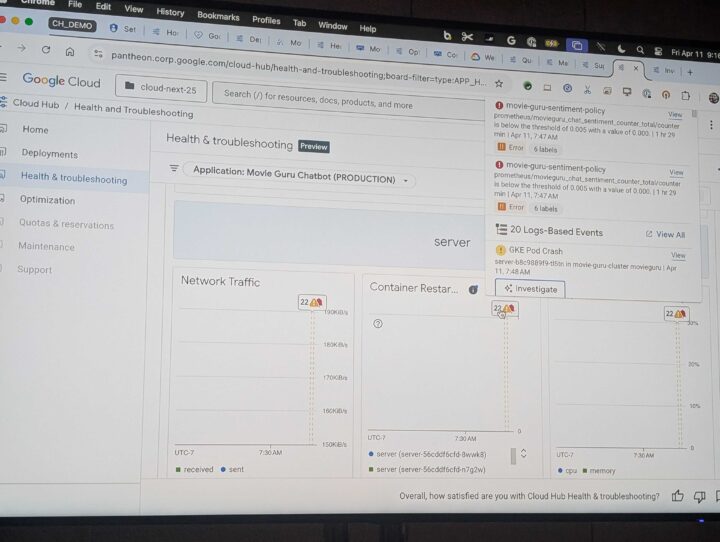

エラーの監視と分析

エラーの情報を集約しており、エラー発生状況を把握するためのダッシュボードが提供されていることを示すデモでした。Cloud Monitoring でアラートを設定しているときと同じような形で表示され、これがアプリケーション単位で集約されているとのことで、何回も遷移なども不要ですし、事象の関連性も見やすいかもしれないと感じました。

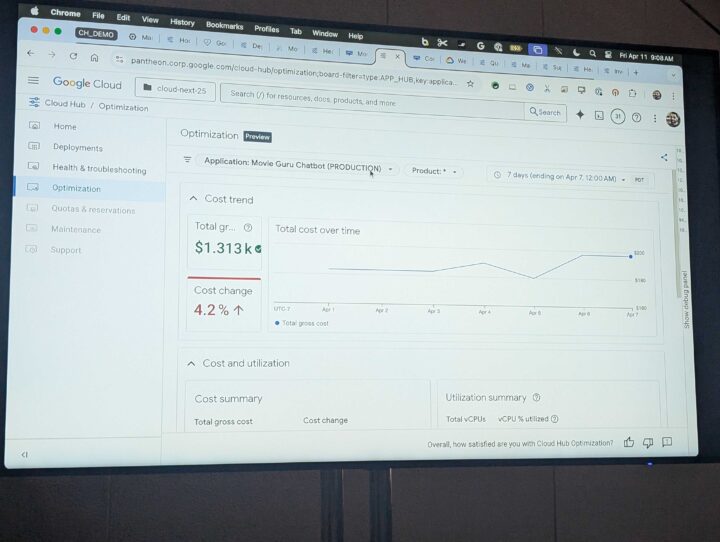

コストと利用状況

アプリケーションのコストの内訳が閲覧可能であることが紹介されておりました。これによってコスト効率の改善に繋げられることを話されておりました。

以下のようにコストのトータルと変化率を閲覧することが可能です。

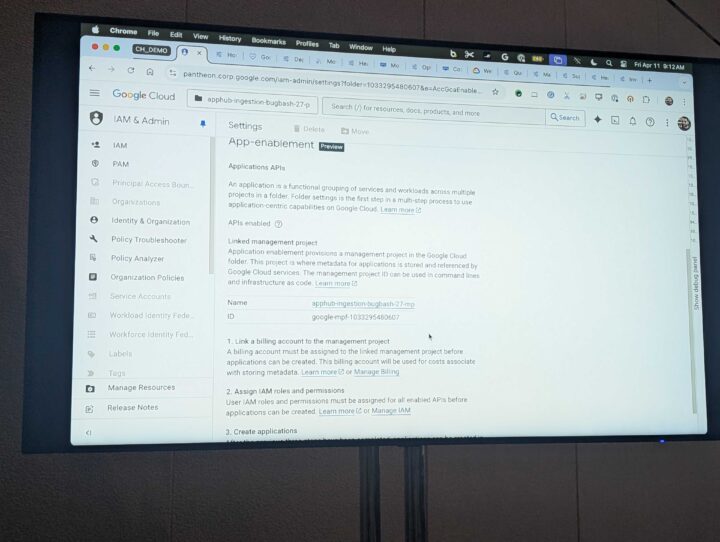

アプリケーションの管理の有効化

アプリケーションをフォルダレベルで管理することが可能であり。その機能が紹介されておりました。

以下のように組織ポリシーで有効化します。

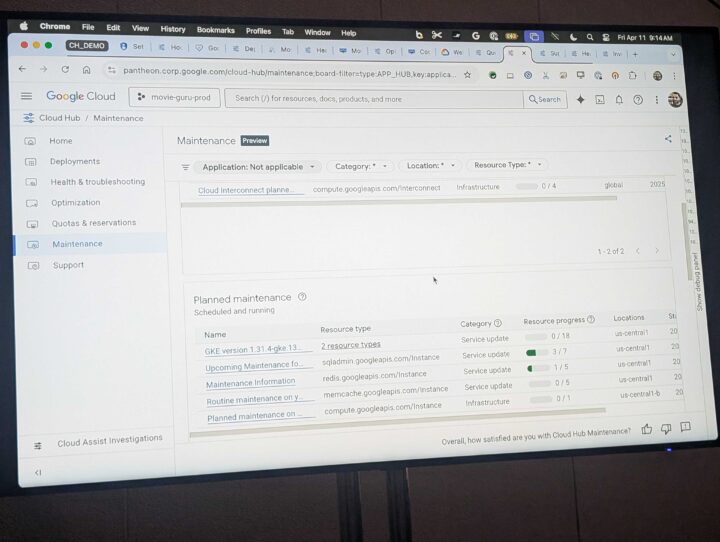

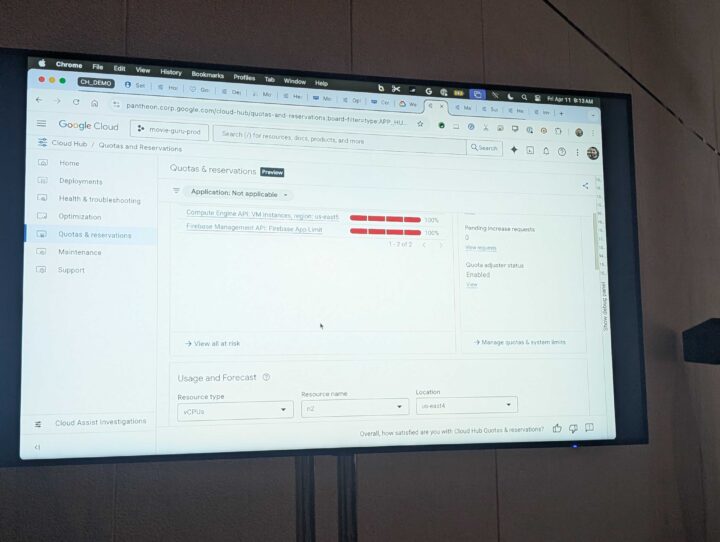

メンテナンス及びクォーター管理

メンテナンス画面でサービスを横断して状況を閲覧できるのは、アプリケーションが増えるごとに困難になるので、すごい便利だと感じました。メンテナンスは以下にように表示され、Cloud SQL と Memorystore が一緒に表示されていることを確認できます。

クォーター等の制限については、このようにバーで表示され現在の利用状況の確認が可能です。

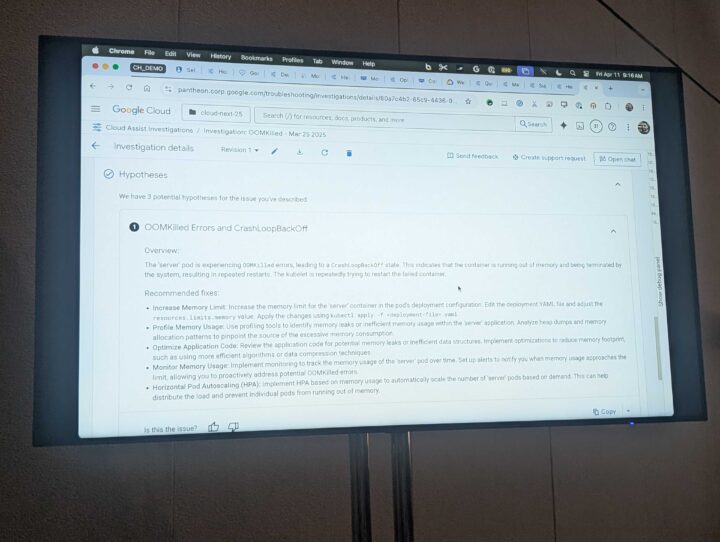

Cloud Assist との連携

エラーなどがあった場合、どのような事象などの事象解決までのヒントや推奨事項が提示されておりました。

以下のようにエラーを閲覧し、

以下のように事象に対するアドバイスが得られます。

まとめ

当該機能自体はプレビューであるため、主に機能紹介とデモが多く時間を要しておりましたが、1つの企業の中で複数のプロジェクト及びサービスを提供されているような場合で担当が同じであれば、かなり有用な機能だと感じました。3rd パーティ製品で、ダッシュボード等を利用して構築するものが、Google Cloud で完結し、更に Gemini Assist も含まれており、運用上の効率化も見込めそうな機能だと感じました。ここにも、Cloud Assist が表示されており、今後運用には Cloud Assist はかかせないものになり、すでにいろいろなサービスに組み込まれていますが、今後ももっと広がると感じました。