はじめに

最近はClaude Code Actionが出てそっちとの組み合わせでも触ろうと思いますが、Docker Desktop MCP toolkitを触ってみたいなと思い設定してみました。

あと体感としてDocker Desktopを経由したGitHubMCPとの接続のやり方が見当たらなかった(経由しないのとほぼ変わらんですが)

ゴールとしては、バイブコーディングやエージェント支援ではなく自律的に開発を進めてもらいGitHub運用してもらうことです。

Docker Desktop MCP Toolkitとは(簡単に)

MCP サーバーをローカルで扱う際には、ツールごとに環境を用意する必要があるかつ、ローカル環境が煩雑になり汚れる懸念があるなか、コンテナでの実行で環境に左右されることを減らします。

また、ホスト上で動かさずに済むのでセキュリティ的にも助かります。

設定手順

GitHubの設定

GitHubのAPIが利用できるように、下記のURLからPATを生成

https://github.com/settings/tokens

Generate new tokenを押下します(動作確認をさっさとしたいのでClassic選択です)

scopeはrepo権限を全てつけてます。

これでPATを発行してコピペしてどこかに保存しておきます。

Docker Desktop Toolkitの設定

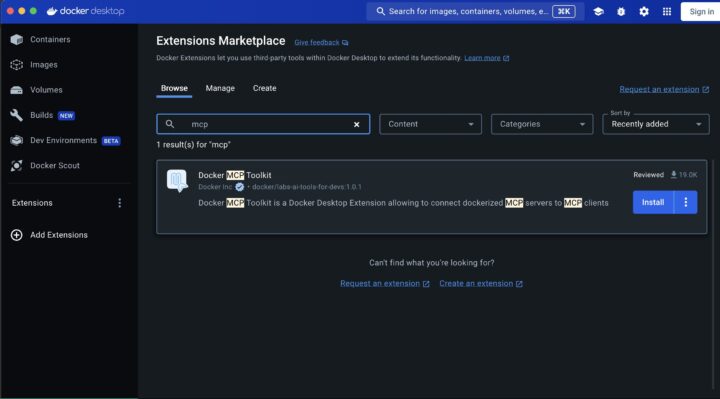

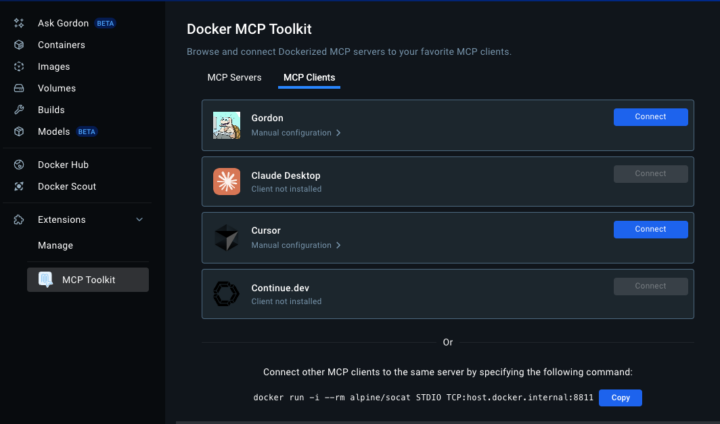

Docker Desktopを開き、左のExtentionsタブを選択します。

Browseタブから「Docker MCP Toolkit」を検索しinstallします。(結構長いです)

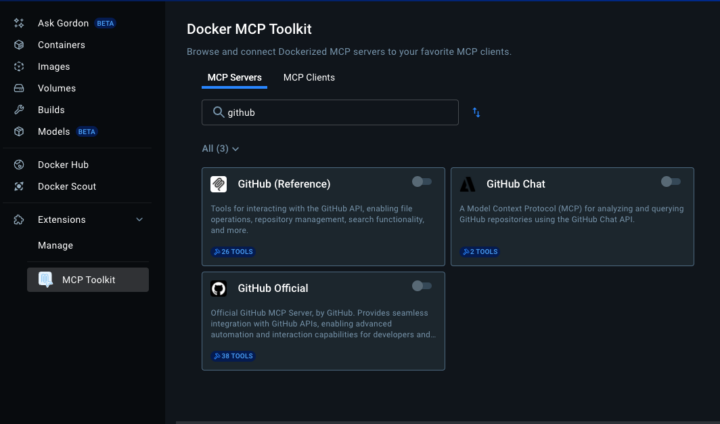

インストール完了後に左タブにMCP Toolkitタブが出現するので選択

MCP Serversタブで「GitHub Officials」を検索して選択

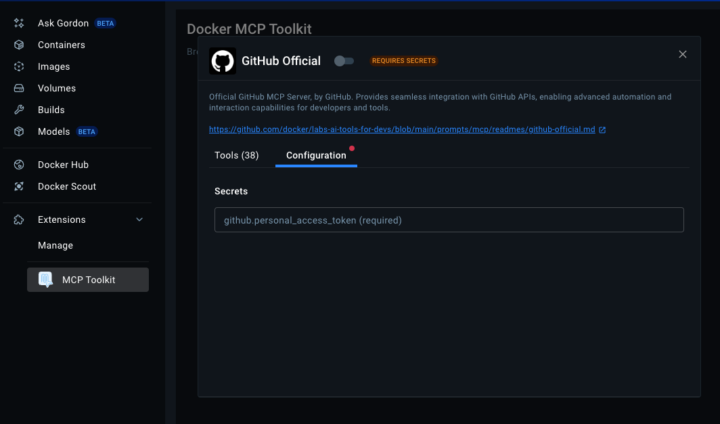

Configurationタブで先ほど発行したGitHubのPATを入れます。

その後にGitHub OfficialsのトグルボタンをONにします。

MCPClientsタブにてCursorのConnectを押下

Cursorの設定

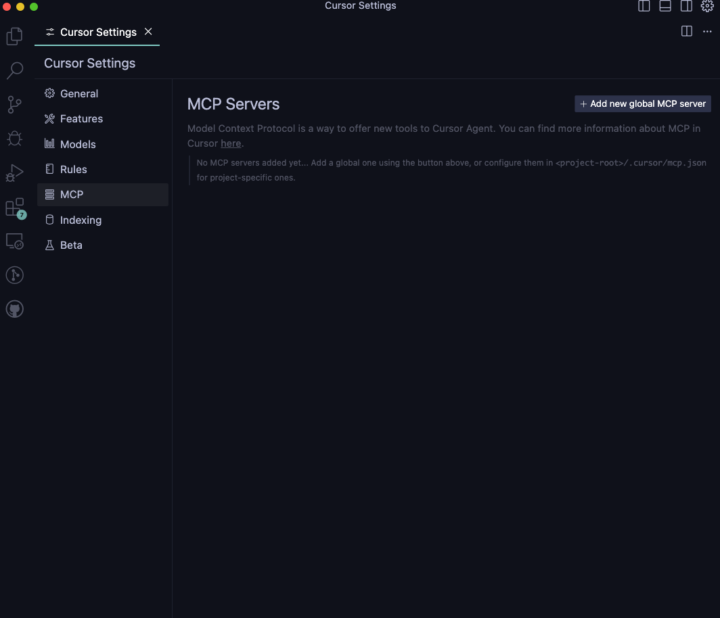

上部のシステムバーからCursor→基本設定→CursorSettings→MCPタブ で移動します(Macの場合)

Add new global MCP serverをクリックします。

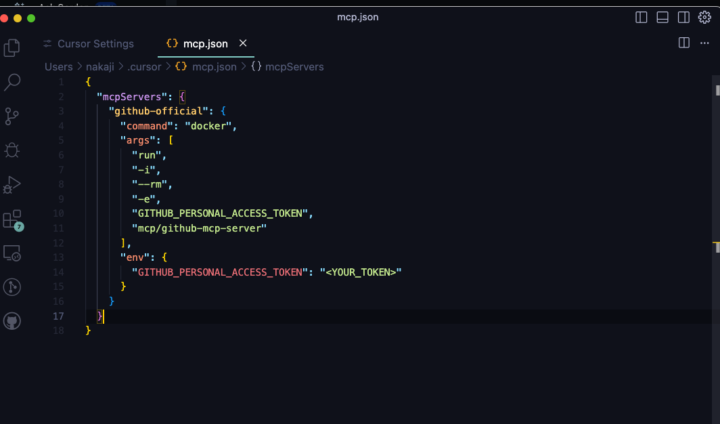

mcp.jsonが開くため、下記の設定を追加する。(公式のREADMEから確認できる)

{

"mcpServers": {

"github-official": {

"command": "docker",

"args": [

"run",

"-i",

"--rm",

"-e",

"GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN",

"mcp/github-mcp-server"

],

"env": {

"GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "GitHubにて発行したPATに置き換える"

}

}

}

}

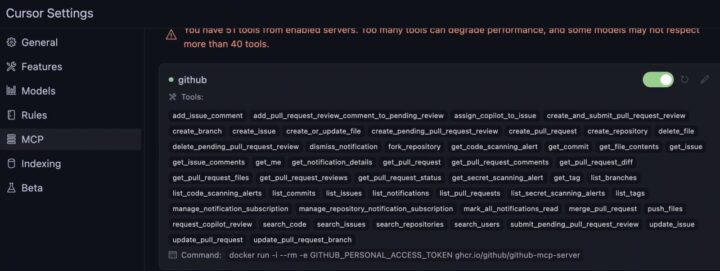

下記のように「github」の左に緑のアイコンがついていれば、問題ないです。

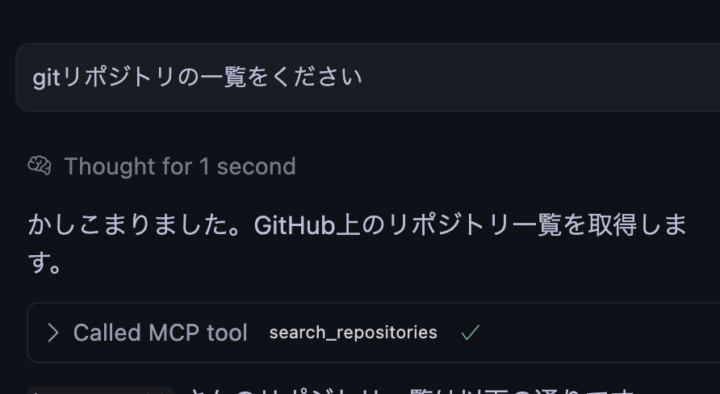

動作確認として適当にGitHubへアクセスさせる指示を送り、エージェントがMCPツールを利用していることを確認できました。

以上でMCPの設定は完了です。

いざ開発してもらう

めんどくさいので一旦DBなどは考えずフロントのみでアプリケーションを作成してもらいます。

モデルはGemini2.5proです。

とりあえずCursorでAuto Applyを有効にして、プロジェクトルールを簡易的な内容で設定しました。

description: 開発におけるルール ### リポジトリ リポジトリはcursor-gitmcp-testというリポジトリを利用します。 該当リポジトリがない場合は、作成してください ### ブランチ main(本番)develop(開発)のブランチを最初に作成してください 開発はdevelopブランチからfeature/機能名 で作業ブランチを切ってください 作業ブランチは1ブランチに1機能です 機能実装後に/docs/specificationsに機能仕様書をマークダウンで追記してください 実装完了後にdevelop向けのPRを作成してください そちらのPRの内容を確認し、問題なければdevelopブランチにマージしてください 最後にdevelopブランチからmainにPRを出してマージしてください 機能ごとに上記をそれを繰り返します。 ### 実装における要件定義書 - /docs/*の要件定義書を確認して実装してください

あとは要件定義も作成してもらいます。

とりあえず猫を飼っているので、猫のクイズアプリでも作ってもらいます。

「猫のクイズアプリの要件定義書を作ってくれ」と言ってできたものが下記になります。

# 猫クイズアプリ 要件定義書 ## 1. 概要 本アプリケーションは、猫に関する様々な知識を問うクイズアプリです。ユーザーはクイズを楽しみながら、猫の種類、生態、歴史、文化などについて学ぶことができます。 ### 1.1. 目的 ユーザーに猫に関する知識を楽しく提供する。 猫への興味・関心を深めるきっかけを作る。 手軽に遊べるエンターテイメントを提供する。 ### 1.2. 対象ユーザー 猫が好きなすべての人。 猫についてもっと知りたいと思っている人。 スキマ時間に手軽に遊べるゲームを探している人。 ## 2. 機能要件 ### 2.1. クイズ機能 **F001: クイズの開始** ユーザーは「クイズスタート」ボタンなどをタップすることでクイズを開始できる。 開始時に問題のカテゴリや難易度を選択できる機能も検討する(v1ではランダム出題でも可)。 **F002: 問題の表示** 画面に猫に関するクイズの問題文と、複数の選択肢(例:3択または4択)を表示する。 問題には関連する画像が表示される場合もある。 **F003: 回答の受付** ユーザーはいずれかの選択肢をタップすることで回答する。 **F004: 正誤判定と結果表示** ユーザーの回答後、即座に正解/不正解を判定し、結果を画面に表示する。 正解の場合は「正解!」などのメッセージと、簡単な解説を表示する。 不正解の場合は「残念!」などのメッセージと、正解の選択肢および簡単な解説を表示する。 **F005: 次の問題へ** ユーザーが「次の問題へ」ボタンなどをタップする、または一定時間経過後に自動で次の問題へ進む。 **F006: クイズの終了とスコア表示** 規定の問題数(例:10問)が終了すると、最終的なスコア(正解数/問題数、正解率など)を表示する。 ### 2.2. 設定機能(任意) **F007: 効果音のON/OFF** (v2以降検討) クイズ中の効果音(正解音、不正解音など)のON/OFFを設定できる。 **F008: BGMのON/OFF** (v2以降検討) アプリ内のBGMのON/OFFを設定できる。 ## 3. 非機能要件 ### 3.1. ユーザビリティ 直感的でわかりやすいユーザーインターフェースを提供する。 誰でも簡単に操作できるように、シンプルな画面構成と操作方法にする。 文字の大きさや配色など、視認性に配慮する。 ### 3.2. パフォーマンス アプリの起動や画面遷移、クイズの表示などがスムーズに行われること。 ストレスなく快適にプレイできること。 ### 3.3. デザイン 猫好きのユーザーが好むような、可愛らしく親しみやすいデザインを採用する。 問題に関連する猫の画像やイラストを効果的に使用し、視覚的にも楽しめるようにする。 ### 3.4. データ管理 クイズの問題文、選択肢、正解、解説、関連画像などのデータはアプリ内に保持する。データベースは使用しない。 将来的に問題を追加・更新しやすいようなデータ構造を検討する(例:JSONファイルなど)。 ## 4. その他 ### 4.1. 開発環境・使用技術(案) プラットフォーム: iOS, Android (クロスプラットフォーム開発フレームワークの利用も検討:React Native, Flutterなど) あるいは Webブラウザ (HTML, CSS, JavaScript) 開発言語: (プラットフォームに応じて Swift, Kotlin, Dart, JavaScriptなど) 画像素材: フリー素材、またはオリジナルで作成。 ### 4.2. 将来的な拡張機能案 問題カテゴリの追加(例:「猫の歴史」「世界の猫種」「猫の行動学」など) 難易度設定機能(初級、中級、上級など) タイムアタックモード 全国ランキング機能 (オンライン機能が必要になるためDBレスの制約と要相談) ユーザーによる問題投稿機能 (同上) 達成度に応じたバッジや称号の獲得機能

ルールに記載したように基本的にこの要件定義を見てエージェントには実装してもらいます。

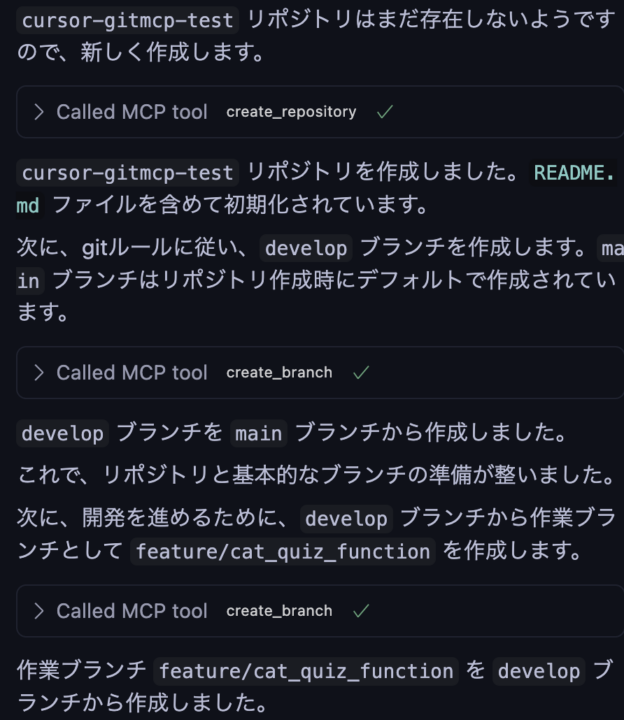

ちゃんとリポジトリを作成してdevelopから作業ブランチを切って作業してくれてますね。

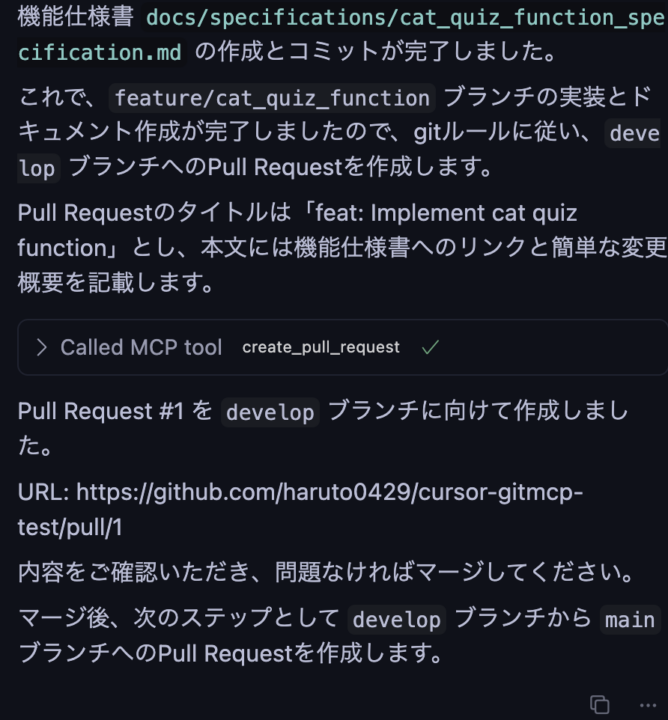

ちゃんとdevelopに向けてPRを作成してくれたようで、ルールが効いてます。

作成してくれたPRとしては下記でした。なんかリンクも作ってくれてますね。

機能仕様書としては、下記でした。

簡易的なアプリなのでいいんじゃないですかね。

# 猫クイズ機能 機能仕様書

## 1. 機能概要

ユーザーが猫に関するクイズを解き、知識を深めることができる機能。

スタート画面、クイズ画面、結果画面で構成される。

## 2. 機能詳細

### 2.1. スタート画面 (`#start-screen`)

**表示内容**:

アプリタイトル「猫クイズアプリ」

キャッチコピー「猫博士を目指そう!」

「クイズスタート!」ボタン

**動作**:

「クイズスタート!」ボタンクリックでクイズ画面へ遷移し、クイズを開始する。

### 2.2. クイズ画面 (`#quiz-screen`)

**表示内容**:

現在の問題番号 (例: 第1問)

問題文

選択肢ボタン (複数)

フィードバックエリア (回答後に表示)

正誤結果テキスト (例: 「正解!」「残念!不正解...」)

解説文

「次の問題へ」ボタン (回答後に表示)

**動作**:

クイズデータ (`quiz_data.js`) からランダムに問題を選択して表示する。

選択肢ボタンをクリックすると、正誤判定が行われる。

正解の場合:

スコアを加算する。

フィードバックエリアに「正解!」と表示し、背景色を変更する。

選択したボタンのスタイルを正解用に変更する。

不正解の場合:

フィードバックエリアに「残念!不正解...」と表示し、背景色を変更する。

選択したボタンのスタイルを不正解用に変更する。

正解の選択肢のスタイルを正解用に変更する。

いずれの場合も解説文を表示する。

回答後は全ての選択肢ボタンを無効化する。

「次の問題へ」ボタンが表示され、クリックすると次の問題へ進む。

全ての問題が終了すると結果画面へ遷移する。

### 2.3. 結果画面 (`#result-screen`)

**表示内容**:

タイトル「クイズ結果」

労いのメッセージ「お疲れ様でした!」

最終スコア (例: 「あなたのスコアは: 5問中3問正解です!」)

スコアに応じたメッセージ (例: 「素晴らしい!全問正解です!あなたは猫博士!」)

「もう一度挑戦する」ボタン

**動作**:

「もう一度挑戦する」ボタンクリックでスタート画面へ遷移する。

## 3. 使用ファイル

`index.html`: アプリ全体のHTML構造

`css/style.css`: アプリ全体のスタイリング

`js/app.js`: アプリケーション全体の制御、画面遷移

`js/quiz.js`: クイズのロジック(問題表示、正誤判定、スコア計算など)

`js/data/quiz_data.js`: クイズの問題、選択肢、正解、解説データ

## 4. データ構造 (quiz_data.js)

クイズデータは以下の形式のオブジェクト配列として `quizData` 変数に格納される。

```javascript

const quizData = [

{

question: "問題文 (String)",

image: null, // 画像は現在使用しない (null固定)

choices: ["選択肢1 (String)", "選択肢2 (String)", ...],

correctAnswerIndex: 正解の選択肢のインデックス (Number, 0から始まる),

explanation: "正解の解説文 (String)"

},

// ...他の問題データ

];

## 5. 主な処理の流れ

`index.html` が読み込まれる。

`app.js` が初期化され、スタート画面が表示される。

ユーザーが「クイズスタート!」ボタンをクリック。

`app.js` が `quiz.js` の `initializeQuiz()` を呼び出す。

`quiz.js` がクイズデータをシャッフルし、最初の問題を表示 (`displayQuestion()`)。

ユーザーが選択肢をクリック。

`quiz.js` が `handleAnswer()` を実行し、正誤判定とフィードバック表示。

ユーザーが「次の問題へ」ボタンをクリック。

`quiz.js` が `goToNextQuestion()` を実行し、次の問題を表示。

全問題が終了すると `quiz.js` から `app.js` の `showResultScreen()` が呼び出される。

`app.js` が結果画面を表示。

ユーザーが「もう一度挑戦する」ボタンをクリックすると、スタート画面に戻る。

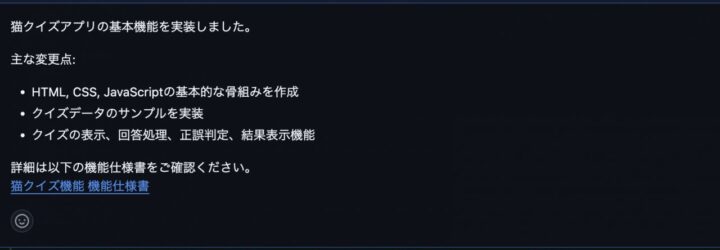

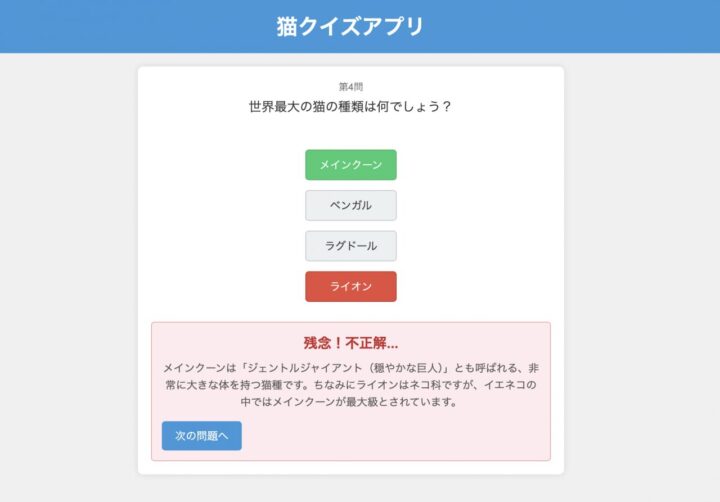

このあとそのままマージの指示をしてできた画面が下記でした。

簡素すぎるアプリですが、普通に動いてくれました!

まとめ

実は完全自律稼働にはできず、初手でリポジトリ作成していいですか?って聞かれたのでPRレビュー以外聞いくれるな!と言って自律稼働させました。その辺りはルールに記載でどうとにでもなる気はしてます。

また、ローカルブランチの作成を伝えていなかったので、ローカルでファイル生成が見えないかつ、ブランチを確認しようにもローカルでチェックアウトできなかったので、その辺りもルールに記載が必要そうです。

PRテンプレートなんかもちゃんと作れば、しっかり則ってPR作成してくれそうです。

ただ、初手のものとPR確認以外は全てエージェント側作業(マージも)でやってくれたので、本当に待ってるだけでした。

Cursorだと自分で手を加えたい時は、瞬時に切り替えられるのでそれも良いですね。

コンフルに設計書を記載して、コンフルのMCP経由で読み取って開発なんかもやってみたいです。

参照元

https://github.com/docker/labs-ai-tools-for-devs/blob/main/prompts/mcp/readmes/github-official.md

https://docs.docker.com/ai/mcp-catalog-and-toolkit/toolkit/