はじめに

こんにちは、DX開発事業部の井上です。

2025年8月5日(火)に東京ビッグサイトで開催されました「Google Cloud Next Tokyo 2025」に参加しました。

この記事はそのイベントで行われたセッション「Agentspace 活用を目指すお客様を全方位で支援するソフトバンク」のレポートです。

セッション概要

登壇者

ソフトバンク株式会社

- 法人統括 法人事業戦略本部 法人ビジネス推進第2統括部 データ・クラウドビジネス推進部 部長 深堀 菜生 様

- テクノロジーユニット統括 共通プラットフォーム開発本部 エンタープライズクラウド開発第2統括部 クラウド技術部 部長 加藤 靖之 様

公式ページより引用

ソフトバンクはお客様のAI活用ステップに寄り添って、デジタル化からデータ連携、AI導入、AI定着化まで幅広くご支援してまいりました。そして今、当社はAgentspace Onboarding パートナーとなり、さらなるAI活用を目指すお客様へ新たなサービスをご提供する予定です。本セッションでは、Agentspaceの技術検証の実態から見える課題や今後の展望を交えながら、実際のお客様とのAgentspace導入および活用の取り組みを具体的にご紹介いたします。

セッション内容

Agentspaceの現状と可能性

セッションでは、まずAgentspaceの現在の機能と技術検証の結果が共有されました。

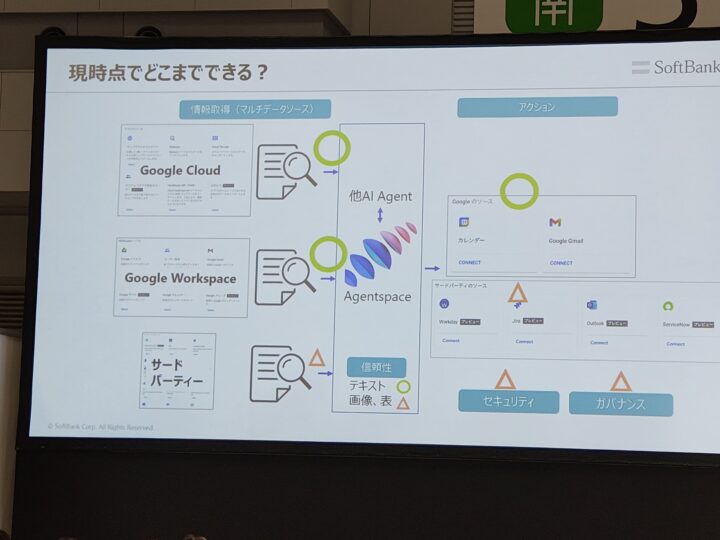

Google Workspace(ドライブなど)との連携は比較的安定して動作しています。一方で、サードパーティ製品との連携には一部不安定な点が見られるほか、テキスト内に含まれる表の正確な読み取りなど、いくつかの課題も残っているようです。ソフトバンク社はオンボーディングパートナーとして、検証で明らかになった課題や改善要望をGoogle社にフィードバックしているとのことです 。

発展途上の部分はありつつも、日々の業務で使うツールであるGoogleサービスとの連携が安定している点は心強いと感じました。

業務課題を解決する2つのユースケース

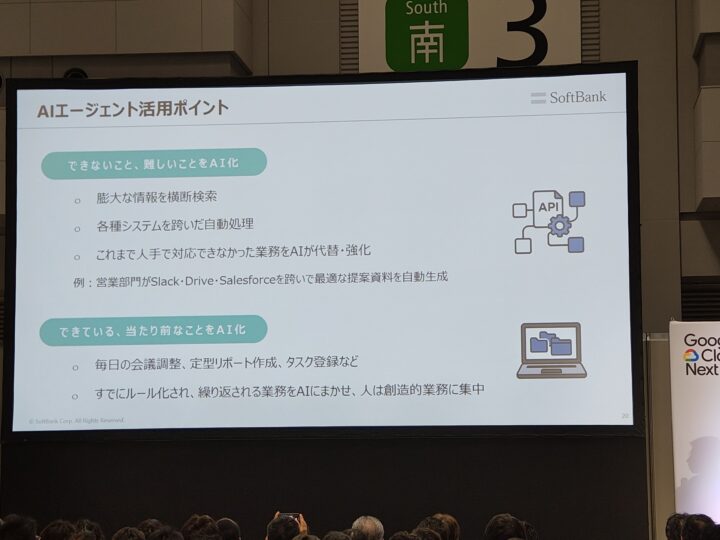

次に、Agentspaceの具体的な活用イメージとして、多くの企業で共通するであろう2つの業務課題の事例が紹介されました。

進捗報告の自動化

各担当者が個別に作成している進捗報告を、マネージャーがAgentspaceに尋ねるだけで自動で集約・要約してくれます。これにより、メンバーは報告資料の作成に時間を割かれることなく本来の業務に集中でき、マネージャーはリアルタイムに進捗を把握できます。

問い合わせ業務の効率化

複数の担当者がそれぞれ対応している類似の問い合わせ業務を、Agentspaceに委譲します。これにより、属人化しがちな問い合わせ対応を標準化し、担当者の負担を大幅に削減します。

「報告のための報告」や「何度も同じ問い合わせに答える」といった、誰もが経験したことのある「地味で面倒な業務」を的確に狙った活用例で、非常にイメージしやすく、これならすぐにでも自分の業務で試してみたい、と思わされた方も多いのではないでしょうか。

「身近な業務の地道な効率化」にあり

このセッションから見えてきた事は、「AIは、今までできなかった画期的なことだけをやるのではなく、今誰もが手元でやっている身近な業務を地道に効率化することにこそ、大きな価値がある」という点です。

どうしても「AI」と聞くと、何か革新的なビジネスモデルの創出や、高度な分析をイメージしがちです。もちろんそれもAIの重要な側面です。しかし、ビジネスにおいて多くの時間は、実は日々の細々とした報告、情報の検索、部署間の連携といった、繰り返しの作業の積み重ねに費やされています。

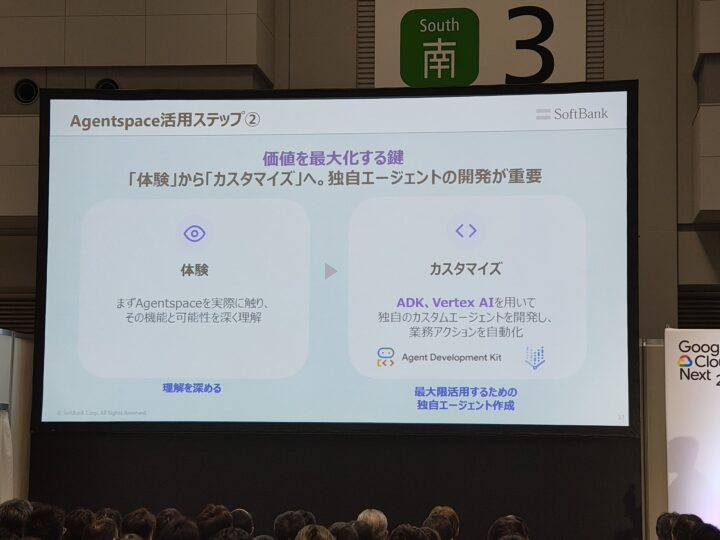

Agentspaceは、まさにこの「身近な課題」を解決するためのツールです。専門的なプログラミング知識がなくても、自分の業務を楽にするための小さな「エージェント(代理人)」を自分で作ることができます 。この「一人ひとりが自分の業務課題を自分で解決できる」という点が、組織全体の生産性を根底から押し上げる、大きな可能性を秘めていると感じました。

おわりに

「個人のAI」から「組織のAI」へ。エージェントが協調する未来

セッションでは、「まずは触ってみて、自分の業務で何ができるか想像することが重要だ」と繰り返し強調されていました 。

今は、一人ひとりが自分のためにエージェントを作り、個人の生産性を高めるフェーズです。しかし、その先には、作られた無数のエージェントが「エージェントハブ」のような仕組みで統合され、互いに連携しあう未来が待ち受けています。

個人をアシストするAIから、組織全体のワークフローを最適化するAIへ。Agentspaceは、そんな未来へ、私たち一人ひとりの足で踏み出すことを可能にしてくれるツールだと、本セッションを通じて感じました。