こんにちは。デザイン事業部でWebディレクターをしている西嶌(にしじま)です。

今回は、Web制作の現場でよく遭遇する「配色まわりのよくある課題」と、それに対する具体的な対処法についてご紹介します。

色はデザインの印象やユーザーの操作体験に大きく影響する重要な要素ですが、「感覚」で選んでしまいがちなのも事実。

その結果、プロジェクトの途中で手戻りが発生したり、クライアントやユーザーとの間にギャップが生じたりすることも少なくありません。

たとえば、

- 「なんとなく使った色が、実はユーザーにとって見づらかった」

- 「クライアント確認時に『イメージと違う』と言われてしまった」

…そんな経験、心当たりがある方もいるのではないでしょうか?

ここでは、実際によくある3つのパターンを取り上げ、それぞれに合った対処法をご紹介します。

1:コントラスト不足で「読めない」「見づらい」デザインに

最も多く見られる落とし穴が、文字や要素のコントラスト不足です。

特に、背景色との組み合わせによっては、視認性が著しく落ちてしまい、ユーザーが操作にストレスを感じてしまう原因になります。

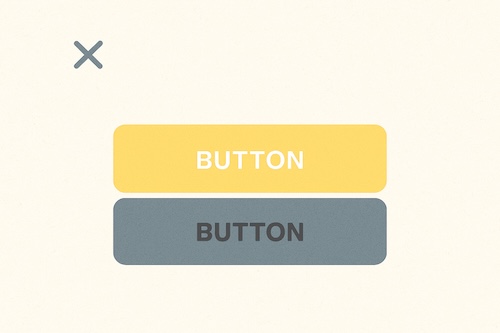

よくあるNG例

- グレーの背景に、やや濃いグレーの文字を重ねた結果、テキストが読みにくくなった

- ボタン背景とテキストがどちらもパステルカラーで、ラベルがほとんど認識できなかった

回避する方法

- WCAGのコントラスト比(推奨:4.5:1以上)を確認する

→ WebAIM Contrast Checker などのツールで簡単にチェックできます。

https://webaim.org/resources/contrastchecker/ - 色のコントラストだけでなく「太さ」や「サイズ」もあわせて判断する

- 薄い文字色 × 淡い背景色の組み合わせは注意する

2:「ブランドカラー」に縛られて、ユーザー体験を損なう

クライアントからブランドカラーの使用を指定されるケースはよくあります。

しかしその色をすべての要素に使おうとすると、かえって見づらくなったり、操作しづらくなったりすることもあります。

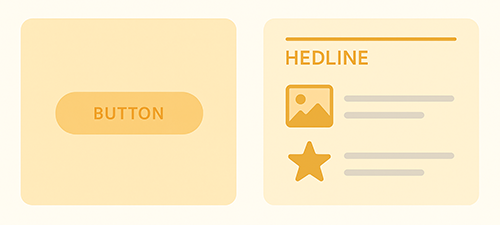

よくあるNG例

- コーポレートカラーが淡い黄色で、CTAボタンに使用したところ、背景と同化して目立たなかった

- ブランドカラーと同系色で見出しやアイコンを設計してしまい、ページ内の情報の優先度が伝わりづらくなった

回避する方法

- メインカラーと機能色(アクション・強調色)を意図的に分ける

- 補助的な「アクセントカラー」を用意し、視認性や操作性をサポートする

- Web用のカラールールやガイドラインを、クライアントと初期段階ですり合わせておく

3:「配色の意図」が共有されないことで、チーム内で認識齟齬が生まれる

「なんとなく青系にした」「デザイナーがよく使ってる配色だから」 このように、配色の意図が明確でないまま進行すると、後工程での修正や認識のズレにつながります。

よくあるNG例

- クライアントから「この赤、なんだか強く感じる」と言われたが、どのように調整すればいいか迷った

- エンジニアから「この色はホバー?無効状態?」と都度確認される

回避する方法

- 色ごとに「意味」や「使う場面」を定義しておく(例:エラー=赤、完了=緑など)

- Figmaなどのライブラリに色のネーミングと用途をセットで登録し、チーム全体で共通認識を持つ

- レビューや共有時には、「この色の意味」「使う理由」を簡単に説明するよう心がける

まとめ

配色は「見た目」だけでなく、「使いやすさ」や「信頼感」に直結する大事な要素です。

感覚だけに頼らず、ルールと意図を持って扱うことが、プロジェクトの品質を底上げするカギになると感じています。

クライアントにもチームにも「伝わるデザイン」を目指すために、配色ルールを最初に整えておくことで、後の修正コストも減り、ブレの少ない制作につながります。

もし「色って難しいな…」と感じていたら、「見る人」目線を少し意識することから、はじめてみるのが良いと思いました。

おすすめの配色ツール

チーム内や関係者との間で「どの色を使うか」の認識を合わせるための共通言語として機能するため、おすすめのカラーパレット一覧を掲載します。

- ColorDrop

https://colordrop.io/ - Adobe Color

https://color.adobe.com/ja/explore - Palettemaker.com

https://palettemaker.com/