はじめに

皆さん、最近「モバイルオーダー」を使っていますか? 朝のコーヒー、ランチのカフェ、帰り道のテイクアウト…スマホでサッと注文・決済を済ませられる便利さに、もう手放せないという方も多いのではないでしょうか。

「便利!」と感じるその快適さは、実は偶然ではありません。 その裏には、「人を中心に考えた設計」、つまりサービスデザインという考え方と、設計をする際に便利ないくつかのフレームワーク(手法)があります。

この「人間中心設計」という考え方は、現代の様々なサービス開発において重要視されています。今日は、私たちの日常に溶け込んでいるモバイルオーダーを、サービスデザインの観点で、その考え方が私たちの生活をどう豊かにしているのかを、みていきます。

サービスデザインについて

まず、サービスデザインについて軽くご紹介します。

サービスデザインとは、サービス全体の「体験」をまるごと設計すること。

例えば、カフェでの注文体験を考えてみましょう。 単に「アプリのボタンが押しやすいか」という話だけではありません。 「お店に着いてから、どれくらい待つのか?」 「受け取りはスムーズか?」 「店員さんの対応は?」 といった、ユーザーがサービスと接触するあらゆる瞬間を全て含めて「体験」と捉え、それらを一貫して快適にするための設計、それがサービスデザインです。サービス利用者の体験に焦点を当てることで、「使いやすい」と感じられるサービスが生まれます。

モバイルオーダーの「快適さ」を、3つの手法で読み解いてみる

モバイルオーダーの快適な体験が、どのように設計されているのか。サービスデザインでよく使われる3つのフレームワークを使って、その裏側を見ていきます。

ダブルダイヤモンドモデル

ダブルダイヤモンドモデルは、「問題を広く見つけて絞り込み、解決策を広く考えて絞り込む」という「発散と収束」の思考を繰り返すフレームワークです。一貫した利用者中心のサービス開発に有効です。

【発見(Discover)】

ユーザーを観察すると、「レジに並ぶ時間がストレスだ」「注文を待つ時間がもったいない」といった声や行動が見えてきます。これは「利用者のニーズ」や「困りごと」を発見する段階にあたります。

【定義(Define)】

発見した情報から、「本当に解決すべき課題は何だろう?」と深掘りします。この場合、「注文から受け取りまでの『待ち時間』とその間の不快感」が本質的な課題だと定義できます。

【発想(Ideate)】

定義された課題に対し、「どうすれば解決できるだろう?」と、アイデアを広げます。例えば、「事前にスマホで注文を済ませられたら?」「キャッシュレス決済で支払いを早くできたら?」といった解決策が生まれます。多様なアイデアを出し、様々な可能性を探ります。

【実行(Deliver)】

発想したアイデアの中から実現性の高いものを絞り込み、実際にサービスとして導入します。モバイルオーダーアプリの開発や、受け取り導線の改善などを繰り返し、より良い体験を目指します。この段階では、「まずやってみる、早く出す」というアプローチでプロトタイプを開発し、「常に改善」していくサイクルが重要です。

このように、モバイルオーダーの快適さは、サービスデザインの視点で捉えると、「レジに並びたくない」というユーザーの切実なニーズを深く捉え、それを解決するために多角的なアプローチで丁寧に検討された結果なのです。

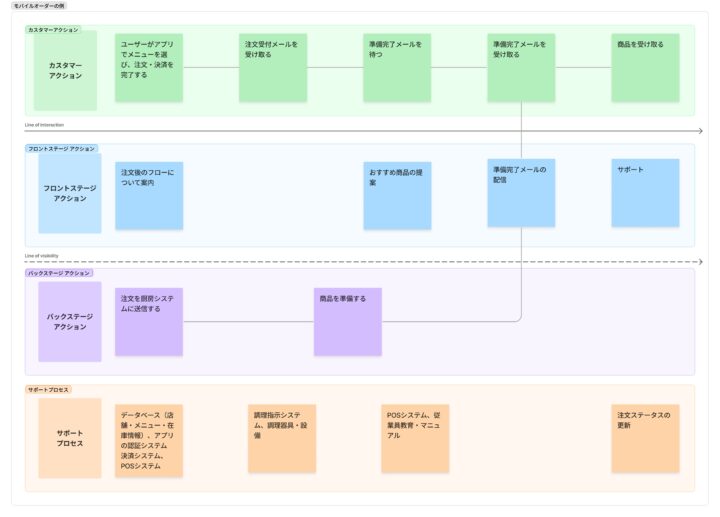

サービスブループリント

サービスブループリントは、ユーザーが体験する流れ(例:アプリで注文 → 店舗で受け取り)と、それを裏で支える仕組み(例:在庫管理システム、調理オペレーション、スタッフ動線)を一枚の図にまとめるフレームワークです。これにより、目に見えない部分が顧客体験にどう影響しているか、全体像を把握できます。

【表側(ユーザーの行動とサービスの見える部分)の例】

- ユーザーがアプリでメニューを選び、注文・決済を完了する

- 店舗で「モバイルオーダーの受け取り口」へ向かい、商品を受け取る

- 店員さんが笑顔で商品を手渡してくれる

【裏側(サービスの仕組みと従業員の動き)の例】

- 注文情報が厨房システムに連携され、リアルタイムで在庫確認が行われる

- 注文状況に応じて調理の優先順位が決定され、効率的に調理が進む

- 受け取りカウンターの従業員が、次の注文に向けて商品を準備し、受け取り客をスムーズに案内する

モバイルオーダーを快適な体験にするためには、アプリの使いやすさだけでなく、ユーザーからは見えない裏側の店舗オペレーションが綿密に設計・連携されていることもポイントといえます。サービス全体の品質と効率性を同時に高める上で不可欠な視点となります。

感情曲線

感情曲線は、ユーザーがサービスを利用する各ステップで、どのような感情(喜び、不安、イライラなど)を抱くのかを時系列で可視化するフレームワークです。

【モバイルオーダー利用前のイライラ】

「レジに並ぶ」という行為は、多くの人にとってストレスであり、緊張します(感情の「谷」に向かう)。

【注文確定直前の不安】

「注文を間違えたらどうしよう」「決済がちゃんとできたか?」といった不安が一時的にピーク(谷)に達することがあります。

【商品受け取り時の安心と満足】

待つことなくスムーズに商品を受け取れることで、安心感と満足感が得られ、感情の「谷」から「山」へと転じます。

サービスデザインでは、この「心理的な山と谷」をなだらかにし、ユーザーが常にポジティブな感情でいられるように体験を設計します。モバイルオーダーは、特に「待ち時間」という大きな谷を埋めることで、快適な体験を提供しているのです。サービスの設計において、ユーザーの感情を理解し、不安や不満を軽減することは、信頼性を高め、継続的な利用を促す上で重要なポイントです。

サービスデザインのフレームワークを使うポイント

活用する上でのポイントをご紹介します。効果的なサービス開発のための考え方です。

【小さく始める(スモールスタート)】

完璧を目指さず、まずは顧客行動と、それを支える裏側の流れだけを簡単に図にしてみましょう。数枚の付箋とホワイトボードがあれば十分です。重要なのは、「まずやってみる」という姿勢で、最初の一歩を踏み出すことです。

【みんなで描く(多様な視点の尊重)】

デザイナーや企画者だけで考えるのではなく、顧客と接する現場スタッフ、システムを開発するエンジニア、マーケターなど、多様なチームメンバーと一緒に描くことで、見落としや新しい発見が生まれます。「多様な視点」を取り入れることは、より包括的で質の高いサービスを生み出す上で不可欠です。

【試して直すサイクルを回す(継続的な改善)】

図にして「完成!」ではありません。実際に改善案を試行し、ユーザーの反応を観察し、また図を見直して改善を繰り返すことで、サービスは進化していきます。これはまさに、「常に改善」の考え方そのものであり、データに基づいた継続的な改善が、より良いサービスへと繋がります。

まとめ

モバイルオーダーをサービスデザインの観点で見てみると、その快適さは設計された体験プロセスの結果だと考えられます。「並びたくない」「待ちたくない」という日常の小さな声を出発点に、課題を整理し、解決策を発想し、店舗の裏側の仕組みまで含めて整えられているからこそ、あのスムーズさが生まれているのではないでしょうか。あなたが普段「便利だな」と感じるサービスも、このようなプロセスで組み立てられているかもしれません。