はじめに

【連載第12回】FinOpsは”文化”である。全社で実現するクラウド価値経営

この壮大な都市設計の物語も、いよいよ総括編へと入ります。

前回(Vol.12)、私たちはFinOpsを議論し、都市の「財政規律」を確立しました。これは、都市の持続的な成長に不可欠な「文化」です。

しかし、もしあなたがこの都市の市長だとしたら、問いたい。 健全化された財政(コスト削減)で得た原資を、次にどこへ投資しますか?

立派なビル(システム)を増やすことでしょうか? それとも、新しい道路(ネットワーク)を敷設することでしょうか?

私は、このように考えます。 都市が真に豊かになるために成すべき「未来への投資」とは、そのインフラを24時間365日支え続ける「市民」、すなわち現場の運用担当者たちの解放であると。

どんなに素晴らしい財政計画も、それを実行する市民が疲弊していては絵に描いた餅です。都市が成長し、高層ビル(マイクロサービス)が乱立し、交通網(ネットワーク)が複雑に絡み合うほど、彼らの職場である「都市の管制塔」は、鳴り止まぬ警報の洪水に見舞われています。

「深夜2時、けたたましく鳴り響くアラーム。管制塔のモニターは赤く点滅し、どこで本当の『火事』が起きているのかさえ分からない…」

「古びた地図(手順書)を片手に現場へ急行し、なんとか鎮火。しかし、その後には市長(経営層)への膨大な報告書作成という、もう一つの戦いが待っている…」

どんなに素晴らしい財政計画も、それを実行する市民が疲弊していては絵に描いた餅です。

だからこそ、私たちは次なる設計図として、この管制塔を「AIを搭載した未来の都市防災センター」へと進化させる構想を練る必要があります。その中心に立つのが、今回お話しする生成AIという「最高の相棒」なのです。

この記事でわかること

- なぜ、都市の「財政健全化(FinOps)」の次に、インフラを支える「市民(運用担当者)の解放」が不可欠なのか。

- 「自己修復アーキテクチャ」と「生成AI」はどう連携し、未来の「都市防災センター」を形作るのか。

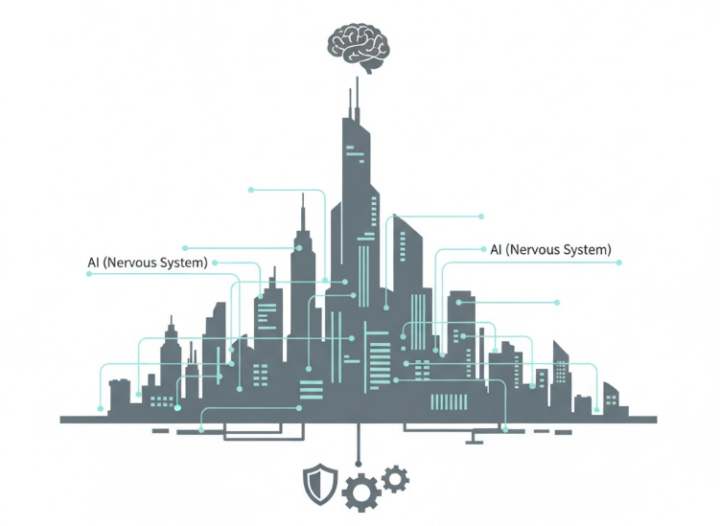

- 生成AIが、単なるツールを超え、クラウド都市の「神経系」となり得る未来像(To-Beモデル)。

自己修復する都市と、それでも残る「未知なる災害」

ここで、これまでの旅路を振り返ってみましょう。Vol.8「システムが自分で治す。自己修復アーキテクチャ」で、私たちは、道路の陥没(単一障害)を自動で修復するような、自己回復能力を持つインフラの設計について語りました。これは、都市が自ら軽微な傷を治す「免疫システム」のようなものです。この仕組みは、既知の問題に対する自動対応(Automated Reaction)として、市民の負担を劇的に軽減します。

しかし、この自己修復機能だけでは対応できない事態があります。それは、複数の要因が複雑に絡み合った「未知なる大規模災害」です。

免疫システムが未知のウイルスに戸惑うように、自己修復の仕組みも、定義されていない複合的な問題の前では時に無力です。その時、司令塔にいる人間に求められるのは、断片的な情報から全体像を把握し、最善の意思決定を下す、高度な「認知能力」です。

旧式の防災センターでは、この認知プロセスを人間の「勘と経験」だけに頼ってきました。しかし、情報が洪水のように押し寄せる現代のクラウド都市において、もはやそれだけでは限界です。そこで必要となるのが、人間の認知能力を拡張する「最高の参謀」、生成AIなのです。

AIが神経系となる「スマート防災センター」の1日(To-Beモデル)

私たちが目指すAIOpsとは、自己修復(免疫)と生成AI(参謀)が連携する、次世代の防災センターです。

【ユースケース1:複合災害発生(検知・分析フェーズ)】

<旧式の防災センター>

「第3地区の商業ビルで火災報知器作動!」「同時に、地区全体の交通システムが麻痺!」という二つの無関係に見える警報に、司令塔はパニックに陥る。

<スマート防災センター>

警報が作動した瞬間、都市の「神経系」であるAIが、自己修復システムのログも含めたあらゆる情報を統合・分析します。

- 事象の自動相関分析

- 火災報知器の作動、交通システムの異常、数分前に行われた電力網のアップデート作業(デプロイ履歴)、そして自己修復システムが「電力異常による小規模な通信障害を復旧試行中」というログを自動で結びつける。

- 状況の即時サマリー

- 司令官(担当者)が状況を把握しようとする間に、AI参謀が状況を要約し、ホログラムで表示します。

AI参謀による状況サマリー(例):

「司令官、これは複合災害です。Amazon Q DeveloperのようなAWS環境に最適化されたAI参謀が、複数のデータソース(Amazon CloudWatch Logs, AWS Config, デプロイ履歴, 自己修復ログ)をリアルタイムで相関分析しました。

原因は15分前の電力網アップデート(デプロイ

d-yyyyy)と推定。

- 第一波: 自己修復システムが電力異常に対応中ですが、一部で失敗。

- 第二波: その影響で交通システムが麻痺。

- 第三波: 商業ビル(

i-xxxxx)の空調が暴走し、熱センサーが火災として検知。推奨アクション: 全ての原因は電力網にあります。直ちにアップデートのロールバックを推奨します。関連するデジタル建築図面(KB-00123)を表示します。」

司令官(運用担当者)はもはや、暗闇の中で点と点を繋ぐ「消防士」ではありません。AIという最高の参謀が提示した選択肢を元に、「どう決断するか」という戦略的な「司令官」としての、人間にしかできない価値ある仕事に集中できるのです。

【ユースケース2:災害復旧後(報告・学習フェーズ)】

<旧式の防災センター>

復旧後、隊員たちは事務所に戻り、活動記録や写真、聞き取り調査を元に、徹夜で事故報告書を作成する。

<スマート防災センター>

AIが、都市の「公式災害報告書」のドラフトを自動で生成し、さらに未来の備えへと繋げます。

AIによる報告書ドラフト(例):

- 発生日時: 2025/10/19 02:15 JST

- 鎮火日時: 2025/10/19 02:45 JST

- 被害状況: 商業ビルのサービスレスポンス遅延、交通システム麻痺

- 対応記録: [AIが自己修復システムのログも含め、時系列で自動記述]

- 根本原因: 電力網アップデート(d-yyyyy)の潜在的バグ。

- 恒久対策案:当該アップデートのパッチを開発チームに要請。

- (AIからの提案)

- 今回の災害パターンを学習し、自己修復システム(免疫)を強化します。次回同様の電力異常が発生した場合、交通システムを自動でセーフモードに移行させる新しいルールを追加しますか?

AIは報告業務を効率化するだけでなく、今回の経験を元に、都市の「免疫システム」そのものを強化する提案まで行うのです。これにより、これまで1時間かかっていた報告書の作成が、AIのドラフトを人間がレビューするだけのわずか10分に短縮されるのです(※数値は例)

スマートシティは「魔法」では作れない。優れた「都市計画」が不可欠

お分かりの通り、この「スマート防災センター」は、AIという魔法の箱を置けば完成するわけではありません。

AIという「最高の参謀」の能力は、私たちが彼に与える「都市のデータ」の質に完全に依存します。

- ITILという「都市計画法」(Vol.2参照)がなければ、AIは何を基準に行動すればよいか分かりません。

- Well-Architectedという「建築基準法」(Vol.11参照)が守られた最新のデジタル建築図面(ナレッジベース)がなければ、AIは間違った指示を出してしまいます。

AIは、私たちが築き上げた「仕組み化」のレベルを容赦なく映し出す鏡なのです。だからこそ、AIは私たちの仕事を奪うのではなく、私たちが「より価値の高い仕事(都市の再開発計画、防災インフラの設計)」に集中できるよう支援してくれる「最高の相棒」なのだと、私は確信しています。

まとめ:AIという神経系を組み込み、人間が「都市の脳」となる未来へ

私たちが設計する「クラウド都市」の総括編。その未来像において、生成AIは、都市インフラを支える運用市民にとって、欠くことのできないパートナーです。

自己修復という「都市の免疫システム」が自律的に都市を守り、

生成AIという「都市の神経系」が未知の脅威を瞬時に分析し、

私たち人間は、日々の反射的な作業から解放され、都市の未来を司る「脳」として、より創造的で戦略的な役割を果たしていくのです。

「AIに支配される未来」を恐れる必要はありません。私たちが目指すのは、「AIを最高の相棒として使いこなし、クラウド都市の価値を最大化する未来」です。

次回予告

今回、私たちは自己修復システムと生成AIが連携する「スマートシティ」の理想像を描きました。 しかし、どれほど優れた設計図があっても、それを共に実現するパートナーの思想が古ければ、都市は正しく建設されません。

あなたの会社のクラウド運用を委託しているパートナーは、本当にあなたのビジネスを未来へ加速させてくれる存在でしょうか?

次回、Vol.14では、この連載で提唱してきた思想の核心に迫ります。 深夜の障害発生時、あなたのビジネスを守るため、「従来型のMSP」と私たちが目指す「次世代MSP」では、その初動、分析、報告がどう違うのか。具体的な仮想シナリオを通して、その決定的な思想の違いを浮き彫りにします。

これは、あなたが未来を託すパートナーを見極めるための、究極の「思考実験」です。

【第14回】従来型 vs 次世代MSP。あなたのビジネスを加速させるのはどっち?

あなたのビジネスの隣にいるのは、単なる「作業員」ですか?それとも、未来を共創する「設計士」ですか?ご期待ください。

過去の連載はこちら

これまでのバックナンバーを見逃した方は、こちらからご覧いただけます。

- 【連載第1回】AWSという都市は、なぜ「カオス」と化すのか?

- 【連載第2回】ITILはクラウド運用の「標準OS」。AWS公式が示す、その深い関係性

- 【連載第3回】あなたのMSPは「サポーター」? それとも「戦略的パートナー」? 未来を共創する関係性の見極め方

- 【連載第4回】ITILの心臓部「SVS」をAWSで動かす設計図

- 【連載第5回】なぜ障害対応は「モグラ叩き」で終わるのか? 災害に強い都市を造るITILインシデント管理術

- 【連載第6回】 「クラウド貧乏」を卒業。コストを価値に変えるFinOps文化

- 【連載第7回】 「アラート疲れ」に終止符を。AIOpsで障害を未然に防ぐ

- 【連載第8回】システムが自分で治す。AWSで実現する「自己修復アーキテクチャ」の作り方

- 【連載第9回】技術指標が「売上」に変わる?SLOでビジネス価値を可視化する

- 【連載第10回】セキュリティを「ガードレール」に。ITIL思考で実現するDevSecOps文化

- 【連載第11回】そのWell-Architected、「生きて」いますか? MSPが実践する継続的改善

- 【連載第12回】FinOpsは”文化”である。全社で実現するクラウド価値経営

クラウド運用に関するお悩みや、これからのパートナーシップのあり方にご興味をお持ちでしたら、どうぞお気軽にお声がけください。あなたのビジネスが直面している課題について、ぜひお聞かせいただけませんか。

![【AWS re:Invent 2023】Amazon CloudWatch natural language query generationがプレビュー発表されました[COP227-INT]](https://iret.media/wp-content/uploads/2023/08/reinvent2023-220x110.png)