こんにちは、DX開発事業部の篠原です。

今回、AI Agent Summit ’25 Fall のDay2(10/31)に参加してきました。

そこで私が参加したセッションについてまとめていきます。

最後まで読んでいただけると幸いです。

セッション概要

セッション名: 第一興商様のカラオケ楽曲情報収集を自動化!AIエージェント開発で実現する業務効率化

スピーカー: 西田 駿史氏(アイレット株式会社)

※セッションのリンクはこちらから

アジェンダ

・会社紹介

・株式会社第一興商様のご紹介

・AIエージェント登場の背景

・お客様の課題

・課題を解決したAIエージェント

・最後に

セッションレポート

それでは、ここから本セッションのまとめをしていきます。

アイレット株式会社について

本セッションの冒頭ではアイレット株式会社の紹介をしていました。簡潔にまとめると、アイレット株式会社は、クラウド活用をワンストップで支援する企業です。Google Cloudのプレミアパートナーであり、AIとタレント部門でアワードを受賞するなど、特にAI活用支援に力を入れています。詳しくはこちらから。

株式会社第一興商様のご紹介

株式会社第一興商様は、業務用通信カラオケの業界最大手であり、皆様おなじみの「DAM」ブランドを運営されています。カラオケ事業のほか、飲食店舗や音楽ソフト事業など、エンターテインメント領域で幅広く事業を展開されています。

※導入事例の詳細はこちらから。

AIエージェント登場の背景

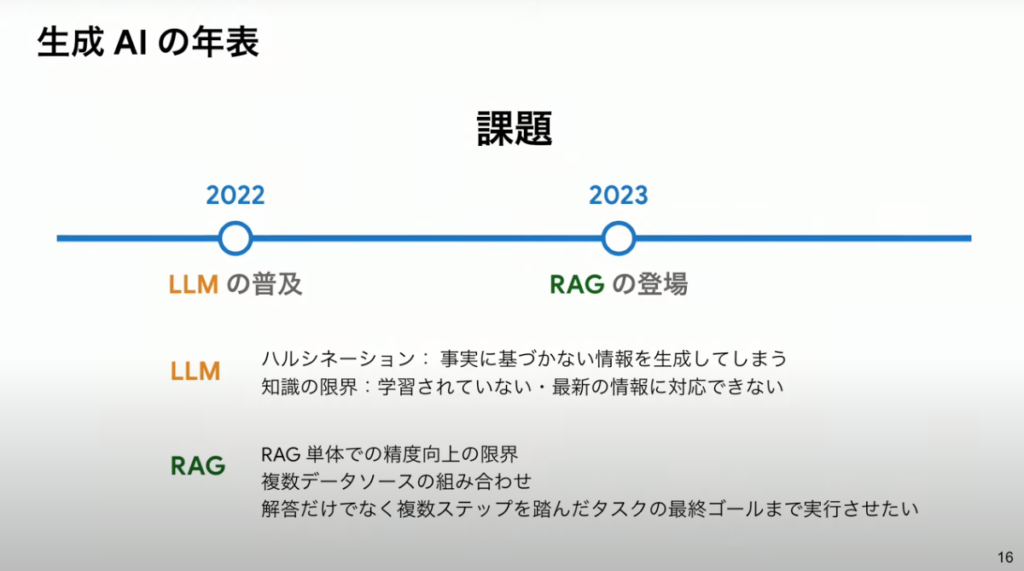

LLMのハルシネーションや、RAG(検索拡張生成)では複雑なタスクを実行できないといった課題を背景に、与えられたゴールに対して自律的にツールを使いながら行動するAIエージェントが登場しました。

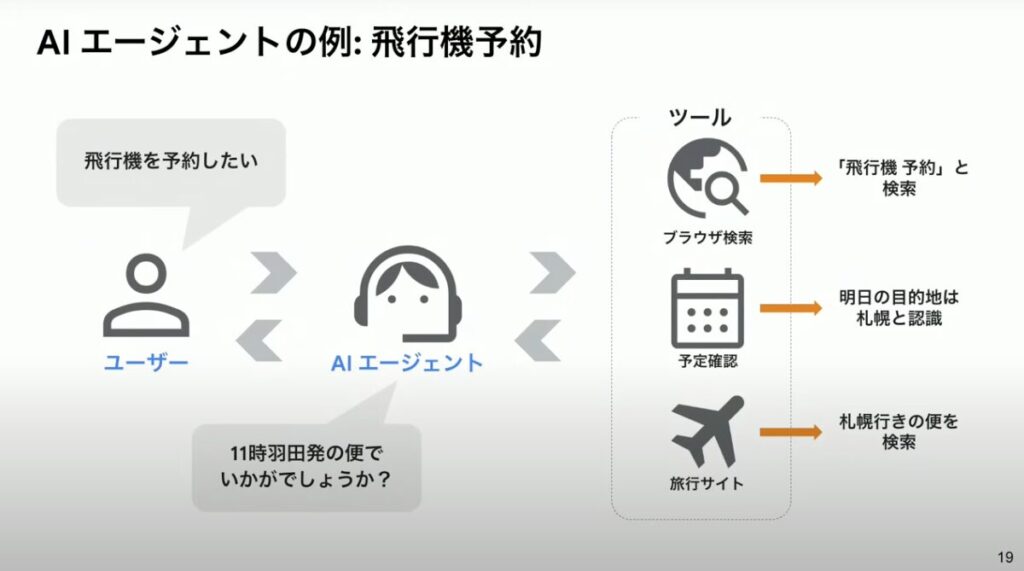

セッションでは、「飛行機の予約」を例に説明されていました。ユーザーが「飛行機を予約したい」とエージェントに伝えると、エージェントは単に情報を検索するだけではありません。ユーザーのカレンダーを読み取って「明日の目的地は札幌だな」と理解し、ブラウザを操作して航空会社のサイトで札幌行きの便を検索。最適な便をユーザーに提案し、承認が得られれば予約手続きまで実行してくれます。

エージェント開発を支えるADK (Agent Development Kit)

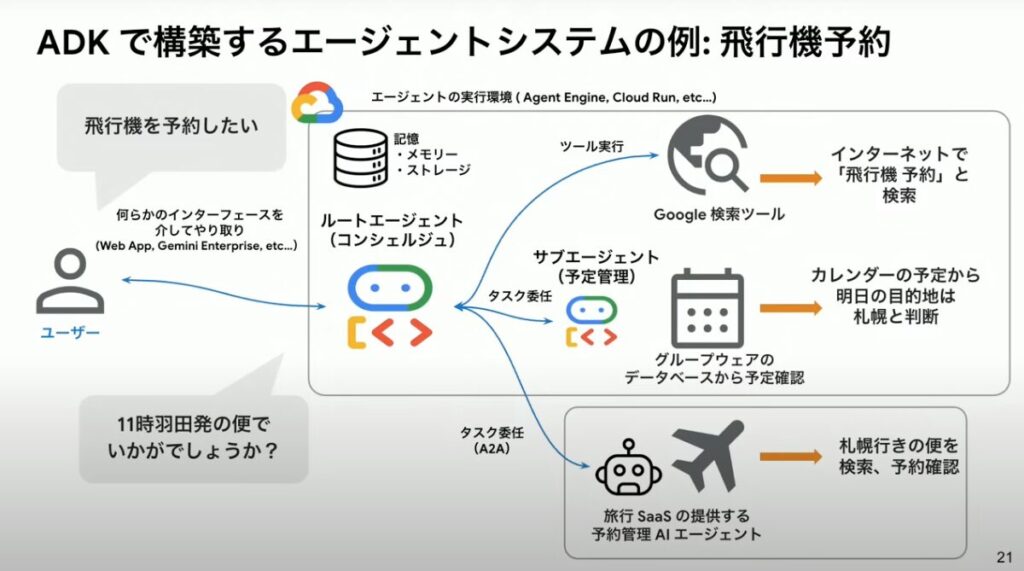

今回の事例で活用されたのが、Googleが発表したオープンソースのAIエージェント開発キット「ADK」です。ADKを使うことで、エージェント開発が容易になります。

ADKには主に3つの特徴があります。

・開発/導入の柔軟性:オープンソースであるため誰でもソースコードを確認でき、様々な実行環境に対応しているため、既存のシステムにも導入しやすい。

・拡張性/統合:複数のエージェントを連携させるマルチエージェント構成や、他の環境で作られたエージェントと通信するプロトコル(A2A)にも対応。柔軟な機能拡張が可能です。

・運用/評価:ステップごとのテストや、エージェントの記憶を管理する機能が備わっており、複雑なタスクでも安定して実行させるための仕組みが整っています。

ADKで構築した飛行機予約の例の実行環境

AIエージェントで業務の効率化をするためには既存の業務を深く理解・分析し、エージェントがどこで・何の情報を使って、タスクを遂行すべきか設計・最適化することが重要です。

事例紹介:第一興商様の課題

本セッションの核となる、カラオケDAMで有名な第一興商様の事例です。

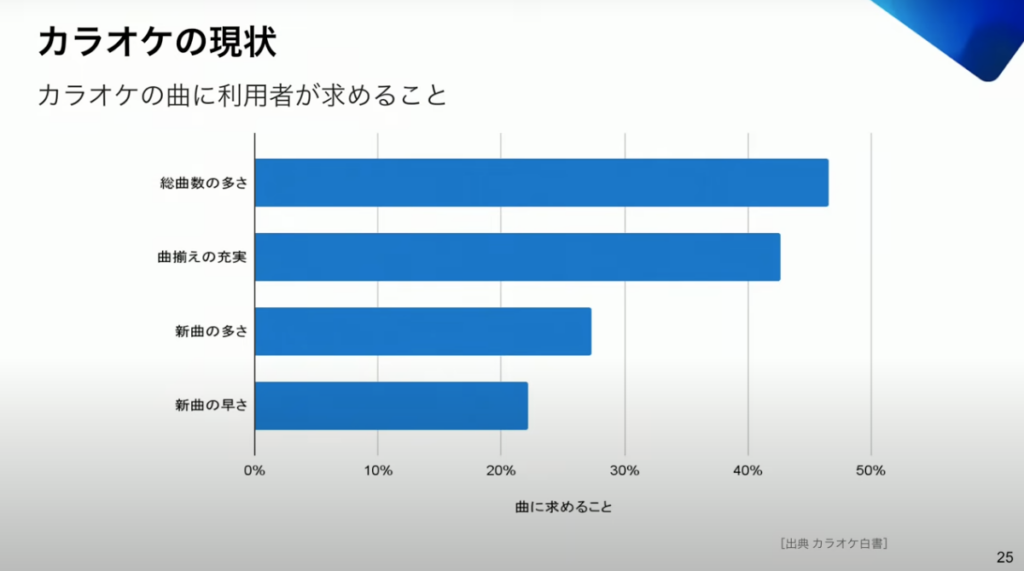

ユーザーがカラオケに求めるものの上位は「総曲数の多さ」や「曲揃えの充実」であり、膨大な楽曲を提供し続けることが重要です。

特に、最新機種では曲名だけでなくキーワードや関連タグ(例:アニメ主題歌、90年代ヒットソングなど)での検索機能が強化されました。しかし、これには大きな課題が伴います。

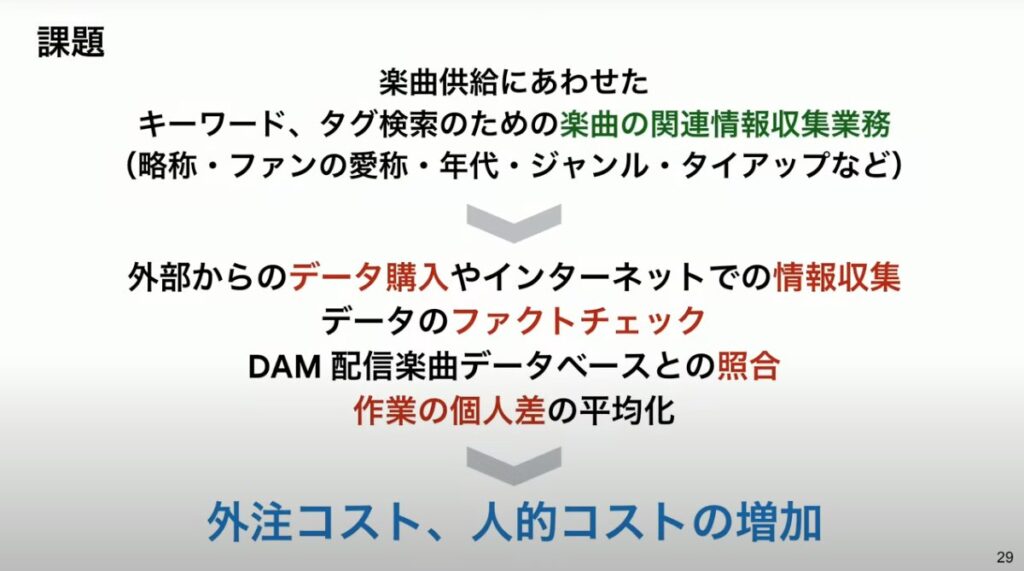

・課題:毎週200曲前後も配信される新曲に対し、検索用の楽曲の関連情報収集業務が膨大。(例:アーティスト情報、タイアップ、年代、ジャンルなど)

・現状:外部からデータを購入したり、インターネットで情報を手動で検索し、ファクトチェック、社内DBとの突合、と多大な人手とコストがかかっていました。

この課題を解決するために、AIエージェントが活用されました。

AIエージェントによる解決策とアーキテクチャ

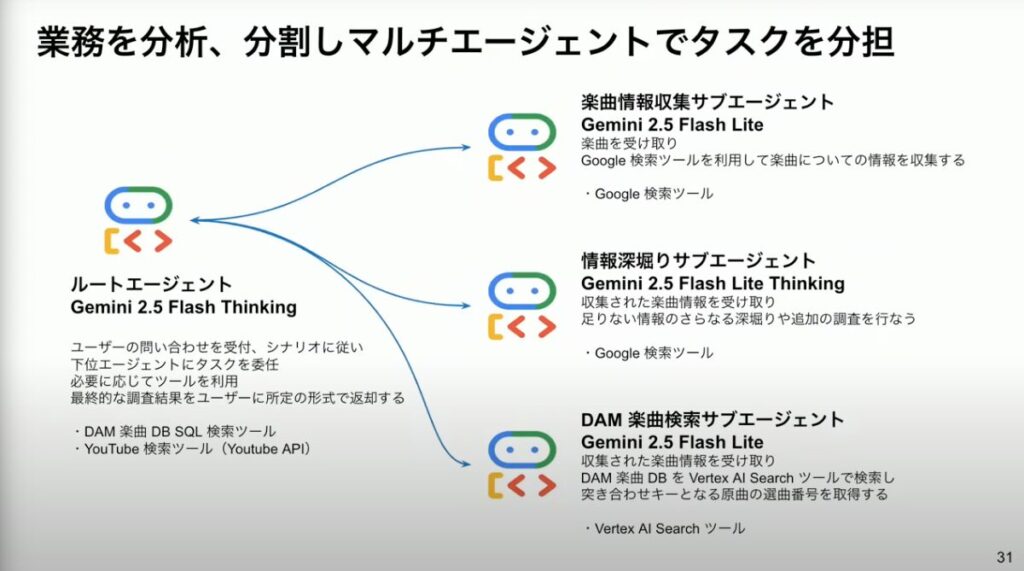

この課題解決の鍵は、ADKを用いたマルチエージェント構成でした。一つの万能なエージェントを作るのではなく、業務を分析し、特定の役割を持つ複数のエージェントを連携させるアプローチです。これは、複雑なタスクをより小さなタスクに分解して専門のエージェントに割り振るという考え方です。

具体的なエージェントの役割分担と、頭脳として使われるGeminiモデルの使い分けは以下の通りです。

・ルートエージェント(司令塔役):ユーザーが入力した楽曲タイトルを受け取り、各サブエージェントに処理を指示します。統括役のため、推論性能と速度のバランスが良いGemini 2.5 Flash Thinkingが使われています。

・楽曲情報収集サブエージェント(情報収集役):Google検索ツールを使い、楽曲に関する基本的な情報をインターネットから収集します。このエージェントは検索がメインのため、速度を重視したGemini 2.5 Flash Liteが採用されています。

・情報深掘りサブエージェント(分析・調査役):収集した基本情報をもとに、さらにタグ情報として付与すべき詳細な情報(タイアップ先、関連イベントなど)を追加で収集・推論します。

・DAMデータベース照会サブエージェント(社内連携役):Vertex AI Searchを使い、社内の楽曲データベースと照合し、選曲番号などを特定します。

この一連の流れを、ユーザーが最初の指示を出すだけで、AIエージェントが自律的に実行してくれます。

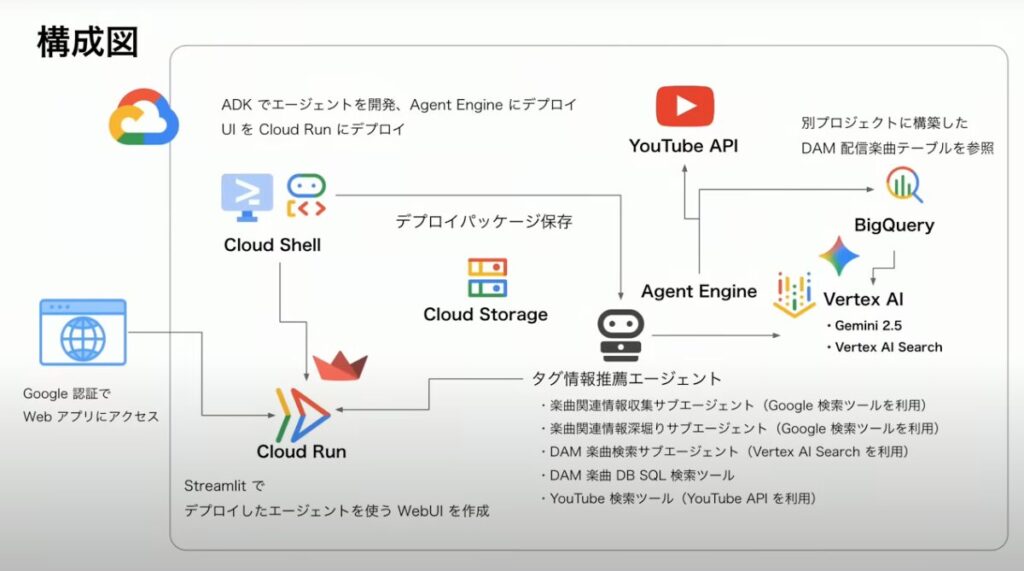

また、この仕組みを支えるシステム構成図では、エージェントの実行環境にはフルマネージドの「Agent Engine」、UIには「Cloud Run」が使われており、すべてGoogle Cloud上で完結しています。

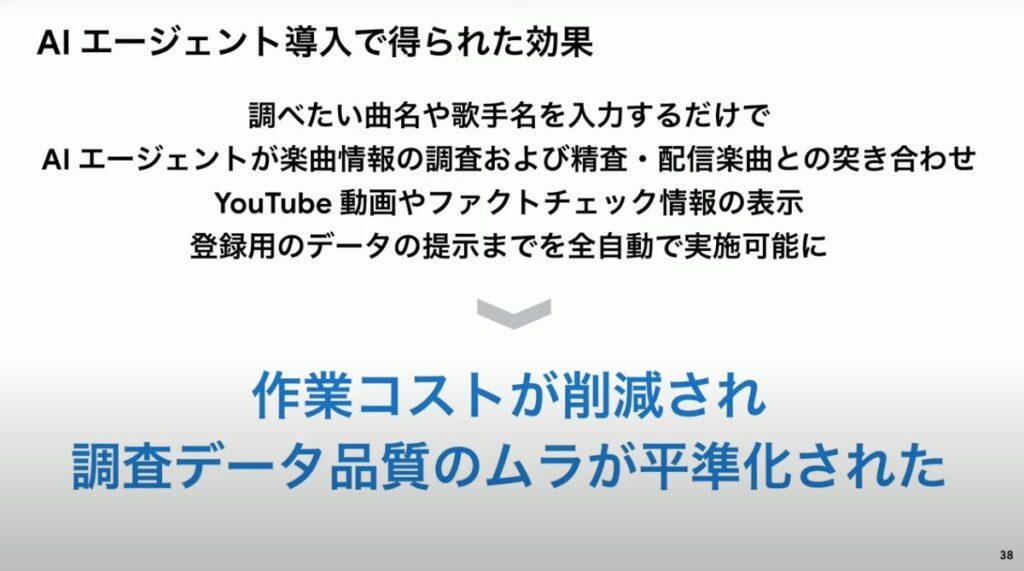

導入効果と未来への提言

この取り組みにより、楽曲のメタデータ付与に関わる作業工数が大幅に削減され、データ品質も安定化。結果的にコストを抑えながら、より創造的な業務に時間を使えるように。

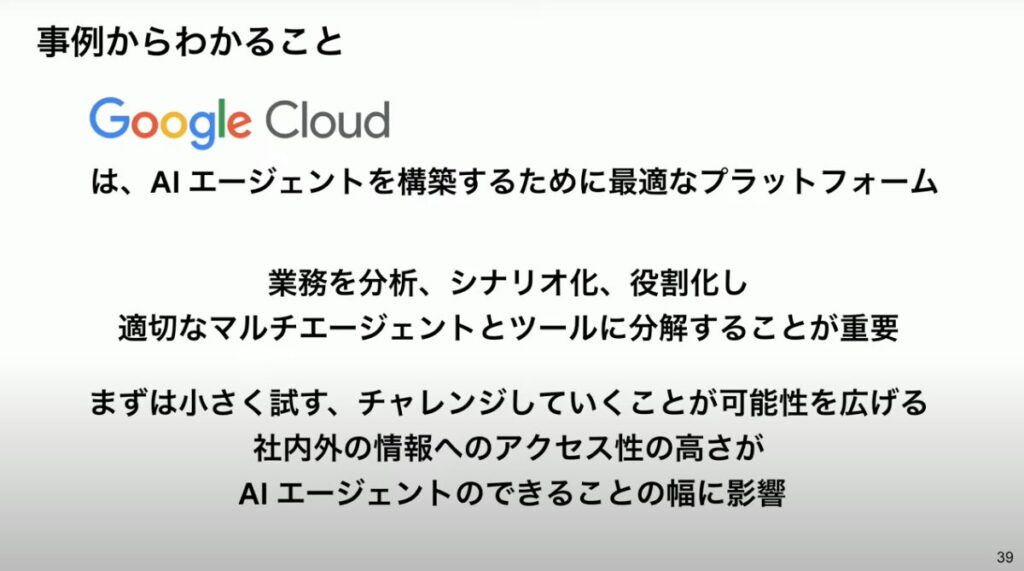

AIエージェントはまずは小さく試す、チャレンジすることが可能性を広げる、社内外への情報へのアクセス性の高さがAIエージェントのできることの幅に影響することがわかったと説明していました。

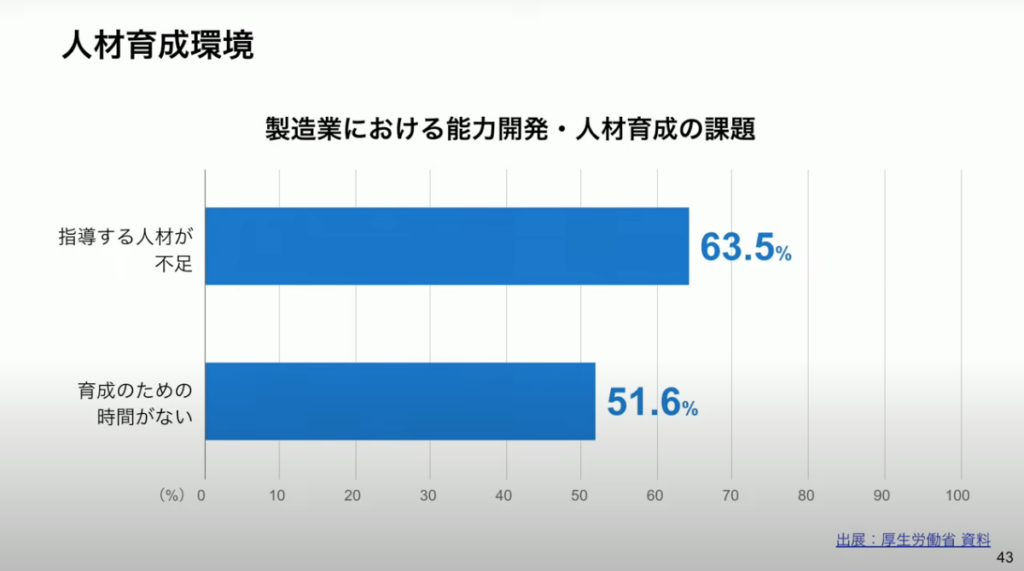

最後に日本社会が直面する「属人化」と「労働力不足」という大きな課題に言及しました。属人化は、単にノウハウが個人に留まるだけでなく、その解消を阻む構造的な問題も抱えています。本セッション内で紹介されたデータによると、製造業では「指導する人材が不足している(63.5%)」、「育成する時間がない(51.6%)」といった声が多く、そもそもノウハウを継承するための環境自体が崩れつつある現状が浮き彫りになっていました。

また、生成AIの社会導入の現状についても触れていました。

日本社会全体では約17%の企業が生成AIを導入している一方で、生成AI導入企業の約60%が情報収集を理由に導入しています。AIエージェントは、業務の非効率性や属人性を劇的に解消することでこれまでの「できない」を「できる」に変えることができるのではないかと最後に説明していました。

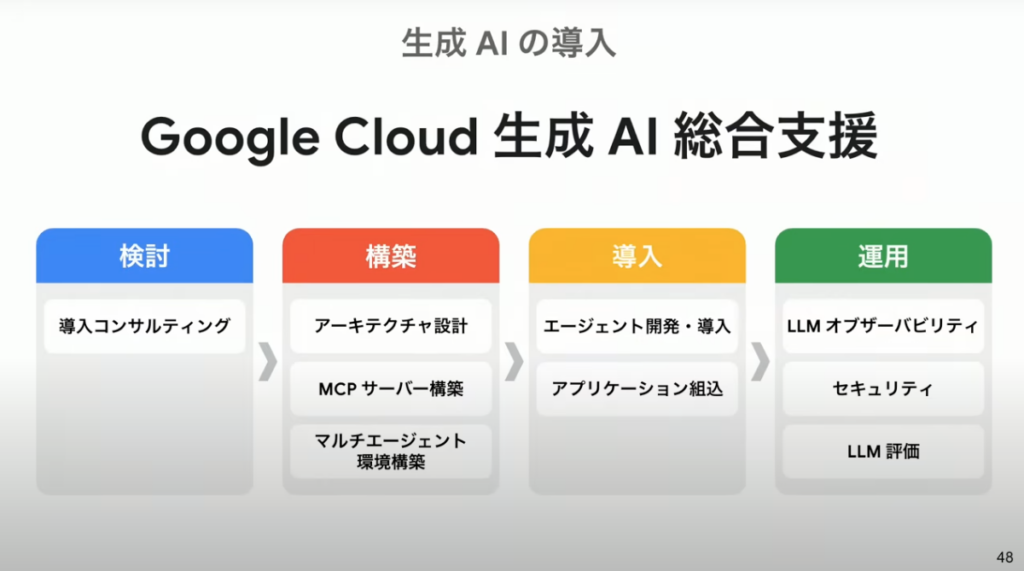

アイレットなら以下の生成AI総合支援がワンストップで可能です!ぜひご検討ください。

感想

今回のセッションではAIエージェントの導入事例について説明されており、実際のお客様の課題をAIエージェントで解消し、どのように活躍しているのかイメージが明確化されました。

特に印象的だったのは、一つの巨大なエージェントにすべてを任せるのではなく、業務を細かく分解し、それぞれのタスクに特化した複数のエージェントを連携させる「マルチエージェント」のアプローチです。これが、複雑な業務でも安定した成果を出すための解決策だと勉強になりました。

また、生成AIの導入理由が情報収集だけになっていることに関して具体的な数字と共に見るとまだ日本が生成AIに遅れをとっていることが実感できました。その課題解決に少しでも貢献できるように、これから頑張ろうと思えました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。