こんにちは。アイレットデザイン事業部の中村です。アイレットデザイン事業部ではINSIDE UI/UXと題して、所属メンバーがデザイン・SEO・アクセシビリティ・UI/UXなどそれぞれスペシャリティのある領域に対する知見を幅広く発信しています。今回は、「ウェブアクセシビリティ概要と対応方針の決定について」です。

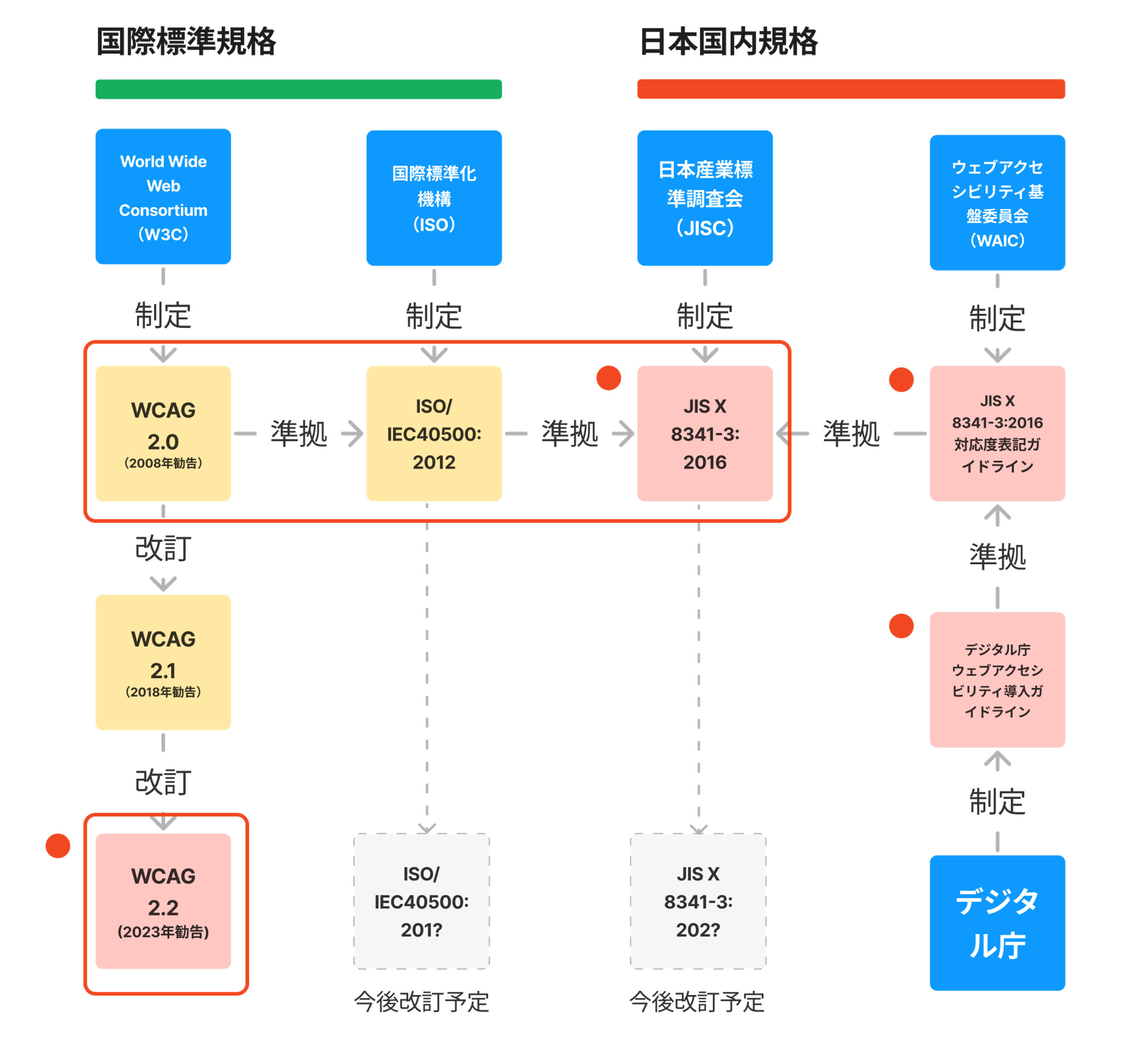

ウェブアクセシビリティ規格の関係性

ウェブアクセシビリティを対応するにあたって、世界で標準的に使われているガイドラインのWCAGと、その一致規格の JIS規格があります。これらの関係性を理解しやすいように、関連ドキュメントを合わせて図にまとめました。図中の赤丸4点が主に把握しておくべき規格・ガイドラインとなります。

WCAG(2.0〜2.2)

https://waic.jp/committee/(WCAG2.2日本語訳)

WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)は、ウェブコンテンツのアクセシビリティを向上させるための国際的なガイドラインです。W3C(World Wide Web Consortium)によって策定され、障害を持つ人々を含め、全てのユーザーがウェブを快適に利用できるようにすることを目的としています。WCAGは、「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」の4つの原則に基づき、具体的な達成基準を提供しています。

ISO/IEC40500: 2012

ISO/IEC 40500:2012は、ウェブコンテンツのアクセシビリティに関する国際規格です。WCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines 2.0)と技術的に同一の内容であり、ウェブアクセシビリティの国際標準として広く参照されています。

JIS X 8341-3: 2016

https://waic.jp/docs/jis2016/understanding/201604/

JIS X 8341-3:2016は、高齢者や障害者を含む全ての利用者がウェブコンテンツを利用しやすくするための日本工業規格です。この規格は、国際標準であるWCAG 2.0(ISO/IEC 40500:2012と同一)に基づいており、ウェブアクセシビリティの達成基準を定めています。具体的には、知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢性の4つの原則に基づき、ウェブコンテンツが満たすべき要件を規定しています。

ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)

https://waic.jp/committee/

ウェブアクセシビリティ基盤委員会とは、JIS X 8341-3が2010年8月に改正されたのと時を同じくして誕生した組織であり、情報通信アクセス協議会の取り組みの一つです。JIS X 8341-3改正原案作成メンバーや関連企業、関連省庁、ウェブの利用者から構成されています。

JIS X 8341-3の理解と普及を促進するとともに、JIS X 8341-3を利用してウェブアクセシビリティを高めていくために必要な基盤を構築するために、さまざまな活動を行っています。

JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン

https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/

ウェブコンテンツのアクセシビリティ対応度を正確に伝えるための指針です。このガイドラインでは、「準拠」「一部準拠」「配慮」の3つの表記を用いて、各ウェブページがJIS規格のどのレベルに適合しているかを示します。これにより、利用者、特に高齢者や障害を持つ人々が、ウェブサイトのアクセシビリティ状況を容易に理解し、適切な情報選択が可能になります。

また、対応方針の策定と公開についての詳細はウェブアクセシビリティ方針策定ガイドラインに定義されています。

デジタル庁ウェブアクセシビリティ導入ガイドライン

https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook

全ての人がウェブサイトを快適に利用できるよう、アクセシビリティの確保を目的としています。具体的には、高齢者や障害者など、情報アクセスに制約がある人々が直面する課題を考慮し、ウェブコンテンツの設計、開発、運用に関する実践的な指針を提供します。このガイドラインは、関連する国際規格や国内法規を踏まえ、行政機関や民間企業がウェブアクセシビリティを向上させるための具体的なステップを示しています。

ウェブアクセシビリティ対応方針の公開について

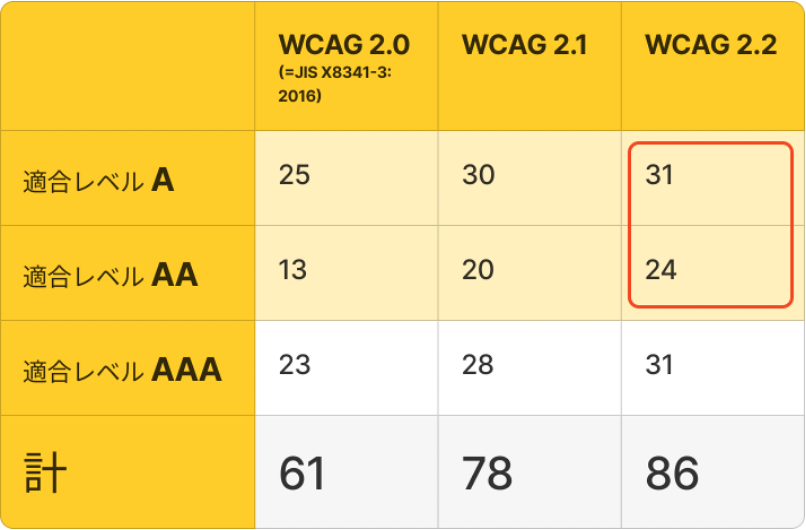

WCAGおよびJIS X 8341-3:2016に定義されている対応項目にはそれぞれ適合レベルとしてA〜AAAが定義されています。

サイトをウェブアクセシビリティ対応する際は、適合レベルを決めることで対応項目数が決定されます。

例えば、WCAG2.2 AA準拠を目指すためには、「A:31+AA:24=55項目」の準拠を目指すことになります。

一般的には「適合レベルAA」を目指す

- 適合度レベルAAの達成基準すべてを満たしたとしてもAの達成基準を満たせていない場合は、「A一部準拠」となる。

- 「適合レベルAA準拠」には、AAとAの両方の達成が必要。

- AAAを準拠しようとする場合「コントラスト比7:1以上など」達成が厳密な内容を含むため、サイトの用途・ターゲットにに合わせAAA準拠の必要性を検討する。

現時点で使われている日本国内の規格は「JIS X 8341-3:2016」=WCAG2.0

が、今後を見越し「WCAG 2.2」の対応を標準対応とする。

- WCAGは2.2まで改訂されており、モバイルや弱視、認知・学習障害への対応が強化されています。

- JIS規格も今後改訂される予定。

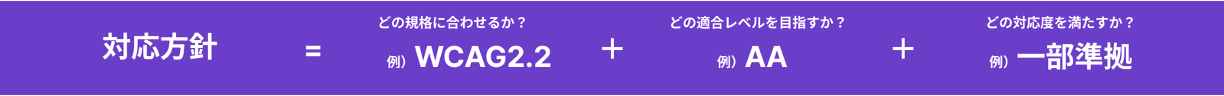

ウェブアクセシビリティ対応方針の決定について

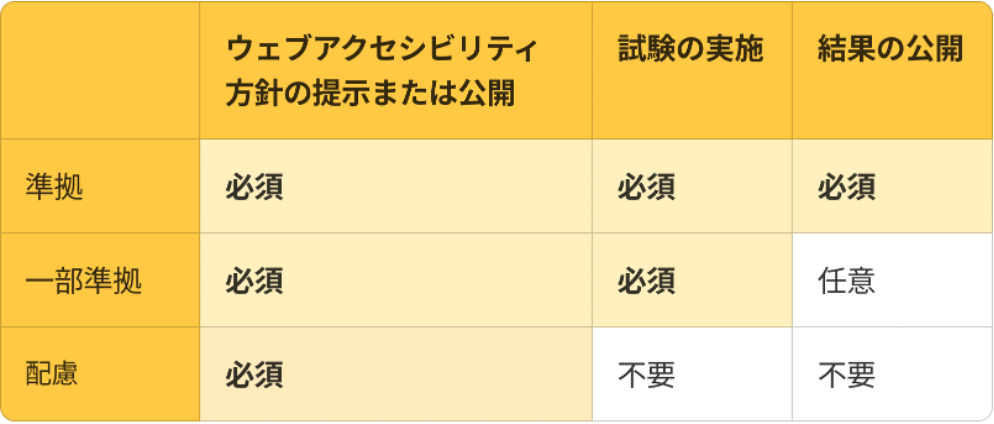

ウェブアクセシビリティの対応状況を示す公開方法がウェブアクセシビリティ方針策定ガイドラインにて定義されており、「対応方針ページ」を公開するのが必要となります。

対応する規格がWCAG2.2であっても、日本企業の場合はJIS規格の対応公開ガイドラインに沿って公開するのが一般的です。

JIS X 8341-3:2016の対応度を示す方法には、「準拠」「一部準拠」「配慮」の 3つの方法があります。これは前述した通り JIS規格に基づいた表記方法ではなく、WAICが独自に定義した表記方法です。

- 「準拠」は、試験を行って達成基準すべてを満たしている場合に使えます。公開するときは試験結果を合わせて公開します。

- 「一部準拠」は、達成基準の一部を満たしている場合に使えます。一部準拠の場合は追加で今後の対応方針を記載します。

- 「配慮」は、試験の実施と公開の有無は問いません。

なお、ウェブアクセシビリティ方針の作成は、JIS X 8341-3:2016 附属書 JA において推奨に位置付けられますが、上述の対応度表記を用いる場合にはウェブアクセシビリティ方針の提示または公開が必須です。詳しくはWAICが公開している「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」をご参照ください。

上記を踏まえて、自サイトのウェブアクセシビリティ対応方針をまとめた「対応方針ページ」を公開します。

以下に、公開されている対応方針ページ例をご紹介します。

内閣府 ウェブアクセシビリティ方針

https://www.cao.go.jp/notice/accessibility_guidelines.html

味の素株式会社 ウェブアクセシビリティ方針

https://www.ajinomoto.co.jp/webaccessibility/

パナソニック ホールディングス株式会社

https://holdings.panasonic/jp/web-accessibility.html

まとめ

ウェブアクセシビリティの規格や対応方針の検討方法を理解し、ガイドラインに沿って対応方針ページを公開することは、ウェブコンテンツのアクセシビリティ対応状況を、利用者に対して正確かつ一貫性のある方法で伝えるためとなります。

年齢や障害(視覚、聴覚、運動、認知など)を問わずすべての人々がウェブコンテンツにアクセスできるよう、サイトを設計・実装するように理解を深めていきたいと思います。