前提

今回お話する内容は、問題集を使用した勉強方法になります。

ハンズオンや公式ドキュメントで勉強を実施した前提でお話いたします。

また試験の問題集はより本番ライクな方が効率的かと思います。

新時代の勉強法!生成AI活用をした勉強法と勉強計画について

こんにちは〜!アイレットMSPの多野です。

前回の記事では、AWSの資格取得の順番に着目した記事をあげさせていただきました。

・2025年度版!AWS資格取得の順番について!

おかげさまで大好評でして、資格取得に関してみなさん悩まれているんだなぁと思いました。

そこで今回は私が実践した最新の勉強法をご紹介いたします。

私自身超過密なスケジュールで資格日程を組んだので、次元を歪ませるほどの効率化が求められていた試行錯誤で編み出した勉強法となります。

結論!!

問題集を学習の材料とし、生成AIに解説してもらい

その解説で学習し結果的に問題が解けるようになる言う勉強フローを辿る!です!

解説していきます。

現在の問題集と解説

まず巷には色んな問題集が存在します。

その問題集には解説が記載されていますが、その解説があなた自身に合っているとは限りません。

勉強する側の理解レベルは様々でそのすべてに対応することが出来ません。

よってそこの差が生まれたときに、本やインターネットや動画を用いて別途学習が必要になります。

しかしそこでの解説もあなた自身に合っているとは限りません。

これを繰り返していくうちに自分に合った理解レベルに辿り着けて学習完了となります。

しかし期日がある資格試験ではそこの時間がとても非効率となります。

そこの課題をどうにか解決したいと思いました。

(※純粋な学習としたときには周辺知識も必要になるので、真っ直ぐ必要な知識に辿り着ける生成AIは逆に非効率かも知れません。)

課題設定

まず解決したい課題を設定しました。

・見たことない単語の意味を知りたい

・1問の中で必要な知識だけを学習したい

・結局この問題は何が要点になのか?を知りたい

・回答までの導き方も教えて欲しい

・不正解の選択肢もなぜ不正解なのか学習したい

上記のような課題を問題集や教材などでは解決出来ませんでしたので、生成AIの活用を検討しました。

生成AIモデル選定

問題集によっては文字がコピー出来ないものもあるので、写真での文字認識の精度が高いものが良いと思いGemini 2.5 proを選定しました。

また回答速度が速い点や制限を感じない点なども資格勉強にとっては重要でした。

解説の質と精度などは様々ですので、色んな生成AIを試しても面白いかもです。

生成AIならではの問題点

生成AIは間違うことも多いです。

感覚的にはGemini 2.5 proは10%ほど間違えてた気がします。

なのでGemini 2.5 proが出した正解が本当かどうかは確かめる必要があります。

そこでプロンプトで先に正解を出してもらい、問題が正解であれば解説を読み学習すると言うフローを辿りました。

また間違いを指摘してあげて解説をし直して貰いました。

次にプロンプトの作成

プロンプトとはGemini 2.5 proに打ち込む文章です。

今回は上記の課題を解決したいので、以下のようなプロンプトにしました。

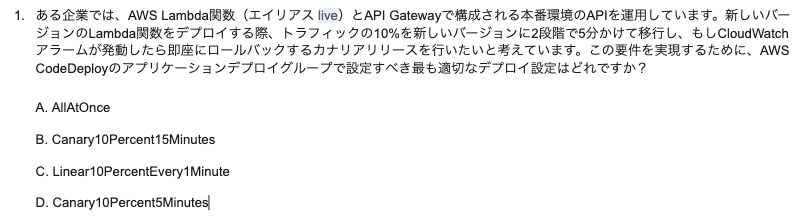

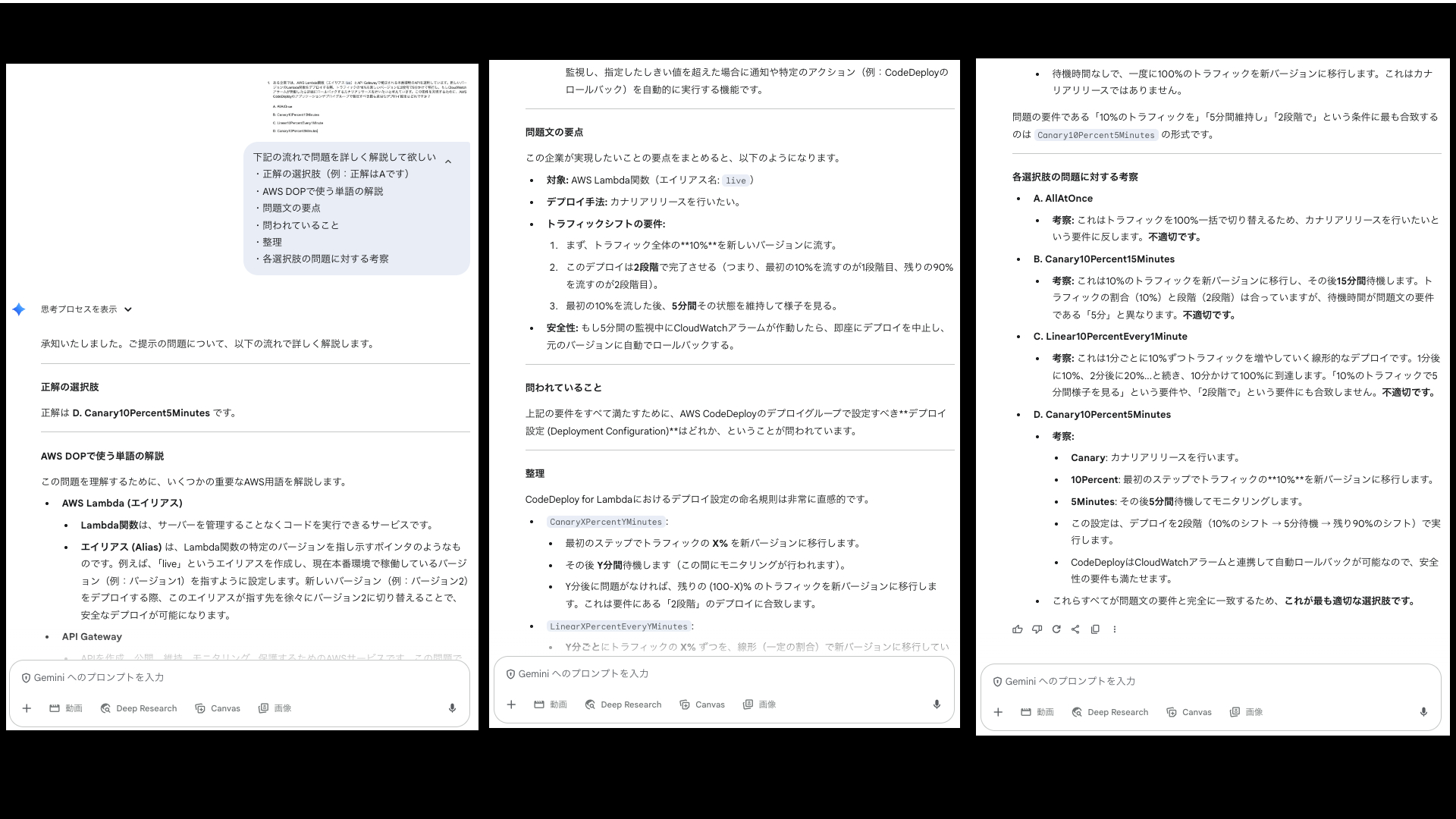

下記の流れで問題を詳しく解説して欲しい ・正解の選択肢(例:正解はAです) ・AWS DOPで使う単語の解説 ・問題文の要点 ・問われていること ・整理 ・各選択肢の問題に対する考察

他にも以下のようなプロンプトでもおもしろいかもです。

・中学生でもわかるようにわかりやすく解説してください ・間違いについても簡単に解説 ・文章量は600文字程度

プロンプトに関してはみなさんが理解しやすいように改良する必要があります。

どう言う解説をされると学習しやすいかの点でプロンプトを改良してみてください。

では、実際の流れ

※これはGeminiに出力してもらった問題の例です。

するとプロンプトで入力した点をしっかり押さえて解説してくれています。

この解説を使用し最高効率の勉強を行います。

最高効率の勉強法とは

では、ここからはこの解説を使用してどう言う風に勉強すれば効率良く知識が身に付くか考えていきます。

まず知識が身に付くには2つ必要なことがあります。

理解と定着です。

理解の点に関しては上記の生成AIを活用して、自分に合った知識のみを解説して貰えるようになったので時間効率が格段に良くなりました。

次に定着についてお話します。

実は蔑ろにされがちな知識定着のお話

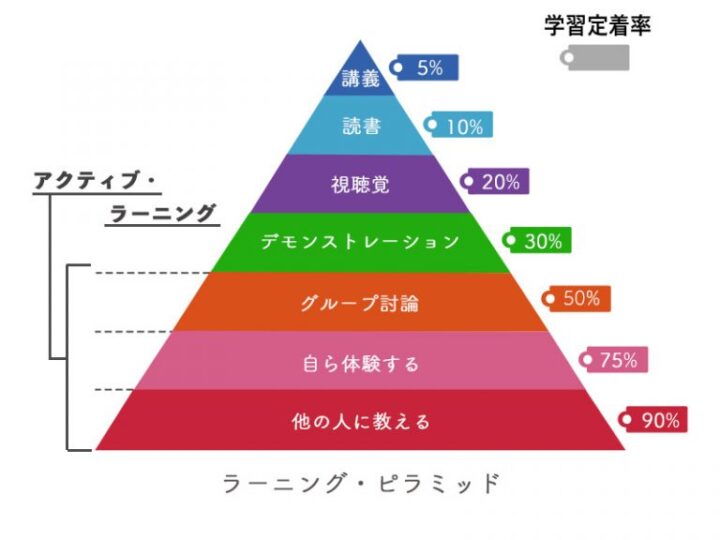

ラーニングピラミッドとエビングハウスの忘却曲線

(※エビデンスは確認していないので本当の話かは不明ですが、あるあるなお話。)

実際に今回試したところ定着に関しては戦略的に行う必要があると思いました。

方法については後述しますので、まずはこの2つの理論の概要をご覧ください。

ラーニングピラミッドとは

どの行動が知識の定着に役立つかです。

聞くより実践、実践より教える。

問題を解くのは自ら体験に該当します。

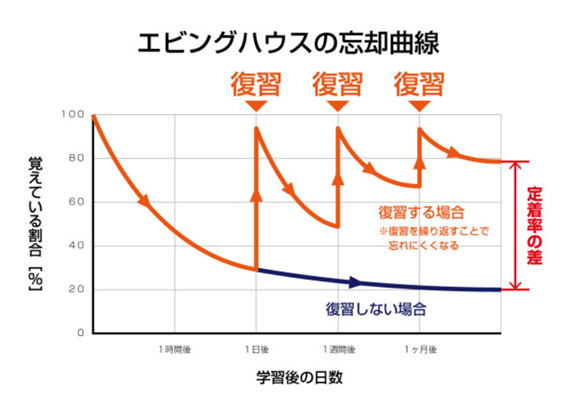

エビングハウスの忘却曲線とは

いくら1回で覚えようとしてもすぐに忘れるので繰り返しの学習が効果的って言うものです。

定着について実際に行ったこと

問題集を4周することです!!!

誰もがしてますよね。

この4周の仕方を工夫しました。

1周目は問題を解こうとせずに、生成AI解説で学習しました。

2周目はその学習した知識で問題を解き、分からない場合はすぐに生成AI解説で学習しました。

3周目になると分からないが無くなってくるので、考えて解きました。

4周目になると解けるようになってますので普通に考えて解きました。

この方法を3日間かけて行う。です!!!

100問あれば1〜100までやって1周ですよね?違います!!!

1日目:1〜10(1,2周目)

2日目:1〜10(3周目)、11〜20(1,2周目)

3日目:1〜10(4周目)、11〜20(3周目)、21〜30(1,2周目)

4日目:11〜20(4周目)、21〜30(3周目)、31〜40(1,2周目)

このようにエビングハウスの忘却曲線を意識して、小刻みに復習します。

考えて答えを出すより回数を重ねたいので、分からない時はすぐに解説を見ます。

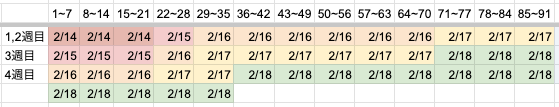

私の実際の勉強スケジュール例は以下です。

この方法だと2/18の時点でも、1~7の問題の内容が身に付いてました。

では、回数を重ねると理解も深まるの?

自分の体感では、回数を重ねても理解は深まりません。

理解度が1~10まであったとして、理解度6のまま知識が定着するイメージです。

他の問題も解くので、その知識で理解が深まることもありますが

ただ回数を重ねただけでは理解は深まらないと思います。

なので1周目の時点で腹落ちするまでの理解は必要です。

勉強計画の立て方

一番大事!!!

ここまでのお話は資格合格のために必要な武器のお話です。

今からはその武器をどのタイミングでどのくらい使うかが大事になってきます。

①概算で1問あたりの合格出来る勉強時間を算出する

②次に1ヶ月あたり勉強に使える時間を算出する

③ここで試験日程を決定出来る。

④期日があり逆算して計画を立てる場合

⑤捨てる勇気

①概算で1問あたりの合格出来る勉強時間を算出する

まずどのくらい勉強時間が必要なのか算出します。

これは感覚でOKです。問題集100問を12.5時間掛けて勉強すれば合格出来るなど

今までの合格した試験に掛けた時間と実施した問題集の問題数で割ると、1問当たりに必要な時間が算出されます。

自分の場合は1問あたり8分です。

初めて受ける方はまず1つ受けましょう。

その間に勉強時間を正確に計測出来るとgoodです。

ギリギリで合格なら勉強時間増やさないといけないし、余裕過ぎたら少し減らしてもOKです。

※試験内容によって1問あたりの時間は変動します。

②次に1ヶ月あたり勉強に使える時間を算出する

これは現実的な時間を計測する必要があります。

私の場合は最初概算で出してた時間は平日4.5時間、休日12時間です。

ですが実際にストップウォッチで計測すると、平日3時間、休日8時間でした。

このように概算と実測値にはズレがあります。

このズレを受け入れて、1ヶ月に使える時間を算出し、計画の修正を行いましょう。

③ここで試験日程を決定出来る。

では問題集を選定します。

すると問題数が確定するので、合格に必要な合計の時間が算出されます。

300問とすると、300問*8分/60分=40時間となります。

ここでやっと試験の日程を決定することが出来ます。

平日と休日の時間を当てはめていき40時間到達した日が試験の日です。

このラインは合格出来るラインなので、今自分が急ぐべきなのか、ゆっくりでいいのかが分かります。

急ぐべきなら昼休憩を使うなど、徹夜をするなど気合で頑張りましょう。

④期日があり逆算して計画を立てる場合

本当は確実に合格出来るラインできちんと理解しながら勉強するのが理想です。

しかし現実としてはそうも言ってられない!みたいな時があります。

私の場合はこれでしたので、1例として紹介します。

まず勉強に使える時間を算出します。

とりあえず期日までの2ヶ月間で勉強に使える時間を割り出しました。

(平日22日*2ヶ月*3時間)+(休日8日*2ヶ月*8時間)=260時間

試験勉強に使える時間が260時間でした。

次に合格に必要な時間を算出します。

そのため選定した問題集の問題数から必要な時間を算出します。

(例)

試験は6つ

問題集の問題数は400問

400問*6つ*8分/60分=320時間

必要な勉強時間は320時間でした

60時間足らずです。

この時に状況がハッキリします。

まず1分も無駄に出来ない状況です。

また1つでも不合格になれば再受験の時間はありません。

それだけじゃなく60時間足りない状況でしたので、捻出しなければなりません。

Go to Tetsuya

1徹夜で取れる時間が4時間だとしたら

4時間*8日*2ヶ月=64時間

週に1回徹夜をすると合格に必要な時間を満たすことになります。

この時点で2ヶ月間の生活が確定しました。

・2ヶ月間は週に1度の徹夜が確定

・回避したければ隙間時間で頑張る生活を行う(パンは片手で食べれます)

・そしてやっと全部合格出来る

このように計画してみてやっと分かることもあるので、武器を手にしたとしても計画は大事です!!!

⑤捨てる勇気

またこの時には1つの試験を捨てて、5つを確実にする選択肢も存在します。

その選択はより勝率をあげるもので、賢い選択となります。

きちんと計画した上で何を行わないか、と言うのも大事かも知れません。

総評

これであなたは手にしました。

効率の良い理解の方法、定着させる方法、勉強計画の立て方を

ぜひ!!!応援しています!!!

そして

最後に

合格おめでとうございます!!!

合格したあなた!

そしてアイレット・・・いや、『愛』レットで一緒に働きましょう〜!