はじめに

DX開発事業部の鹿嶋です。

8/5(火)に行われた「生成 AI 活用最前線:freee の VertexAI の導入 と Agentspace 検証の試行錯誤で見えた生成 AI 活用のポイント」のセッションレポートとなります。

セッション情報

セッション概要(※公式ページより引用)

freee株式会社は、スモールビジネスのバックオフィス領域の効率化を支援するSaaSサービスを中心とした「統合型経営プラットフォーム」を提供しています。データ活用やAIなど先進的な技術の活用・検証に取り組まれているfreee様にVertexAI、Agentspaceの活用について語っていただきます。

登壇者

- 前村 菜緒 氏(freee株式会社)

- 笹岡 由太 氏(株式会社電算システム)

セッション内容

1. Vertex AI の導入と活用

freee株式会社様では、「わカルさんbot」というAIチャットbotを社内で利用しており、製品に関するQA以外の、社内のお困りごと全般に対しての回答を行なっているとのことです。

Cloud Storage にナレッジの元となるデータを格納するとともに、用語集や社員情報などの外部情報を利用して、Vertex AI によって処理され、その内容が Confluence に渡り、人のチェックを通してナレッジとして蓄積・ユーザへの回答に利用されます。ユーザが Slack を経由して bot に質問をすることで、こちらのナレッジをベースとして回答行うといった形になっているようです。

仮にこちらの回答が誤っている場合、ユーザからのフィードバックを受けて「わカルの先生」がフィードバック案(ナレッジアドバイス)を提示、この情報を元に Confluence の情報を修正し、ユーザに正確な情報を届けられるようなサイクルが整っています。

この bot の社内利用状況は以下のとおり、質問者・回答者ともに、問い合わせに関係するユーザの情報探索の時間を短縮し、価値あることに時間を利用できるようになったことを表しています。

- 対応している ask の数: 9,400件/月

- 覚えた規定・マニュアルの数: 4,000件以上

- ヘルプデスクへの問い合わせ数: 54%減 ※2024/01 と 2025/05 の比較

- ナレッジへのアクセスしやすさ: 43% → 60%へ上昇 ※2024/03 と 2025/05 の比較

これらの bot の運用にあたっては、利用するユーザも情報整備を行うユーザのどちらも「bot を使う」ことが重要であり、積極的に使うことによって、会社全体で bot を育てる(= フィードバックループを回す)文化を根付かせ、クオリティを上げていくことに繋がっていくという人間とAIがお互いの強みを生かした「相互補完」の関係が効果的であるとのことです。

またfreee株式会社様では、入社後のオンボーディングの際も「1度わカルさんbotを利用する」というフローになっているとのことで、こういった入口の段階でも生成AIをより身近にすることによって、利用に対するハードルを下げるという意味合いもあるのかと思いました。

これらのナレッジに対する精度向上の施策としては、大きく分けて以下の2点を意識されているとのことでした。

- 定期的なナレッジのメンテナンス

- ユーザからのフィードバックを全て人がチェックする

- 週次でランダムに10-20件を抽出し、質問と回答をチェックする

- 管轄チームに対して、ナレッジ拡充や文章修正などのアドバイスなどを連携する

- AIリーダブルなコンテンツ制作

- AIが正しく内容を理解してくれるための tips を公開(例:長い文章を書かない、曖昧な表現を避ける etc…)

まとめると、フィードバックを集め、ナレッジ整備をし、回答精度を上げ、皆が使いたくなるAIソリューションに育てるのがポイントである、ということでした。

2. Agentspace の導入と活用

上記のAIチャットbot はとても素晴らしいものですが、これをノーコードで実現できたら…との要望のもと、freee株式会社様と株式会社電産システム様にて、Agentspace の導入の検討を進められたそうです。

まずは以下のシナリオを定め、こちらに沿ったフローがどのサービスで実現可能か、という検討を始めました。

- 事例:

- 新規ITツール導入の稟議申請

- 概要:

- 新しいITツールを社内に導入するために、購買稟議を申請する

- 登場人物:

- 申請者: 稟議を通すために必要な資料を作成する

- 承認者: 資料からそれぞれの観点で導入可否を判断する

まずは「Geminiのチャット機能」と「Geminiの Gem機能」の利用にて検討を進められました。

「申請者」と「承認者」の Gem をそれぞれ用意して、「申請者 Gem」が作成した稟議資料を「承認者 Gem」がレビューをして、資料をブラッシュアップしていく、といった手法です。

結果として、最終的に生成されるドキュメントの品質は「ビックリするレベルで高かった」とのことなのですが、「Gem のアウトプットを都度、人間が渡す必要がある」という問題が生じました。

こちらの問題を解消すべく、Agentspace の導入を検討し始めることとなりました。

Agentspace においては、以下のシナリオを定め、上記同様に検討を進められました。

- 事例:

- 新規ITツール導入の稟議申請壁打ちエージェント

- 概要:

- Google Agentspace を全社導入するにあたっての稟議申請の実施

- 登場人物:

- ジョーシスさん(申請者)

- CBIOさん(承認者1)

- CFOさん(承認者2)

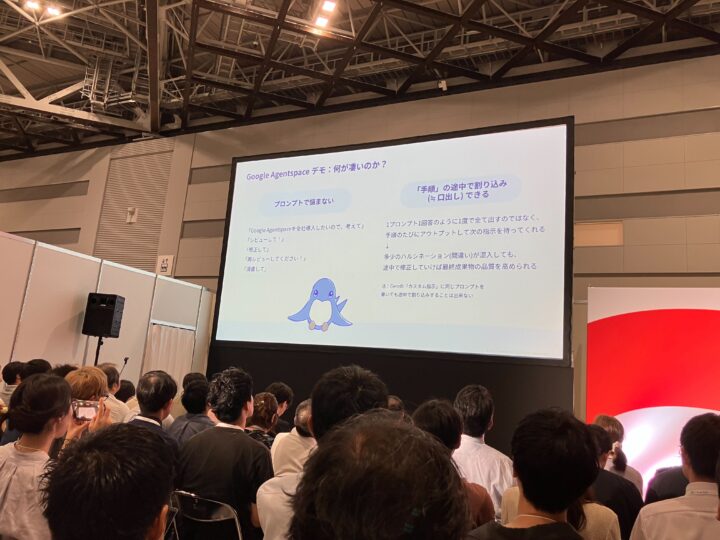

セッション内で実際にデモを実施されていたのですが、Gemini が作成した稟議申請フォーマットに対して、「全社導入したいので考えて」というプロンプトを送ると、「ジョーシスさん」がフォーマットに沿って稟議を通すための文章を考え、出来上がった文章を、「レビューして!」というプロンプトで「CBIOさん」「CFOさん」によってレビューが行われ、結果が返される、といった内容でした。

初回のレビューではどちらの承認者からも指摘があり、内容を修正することで最終的には内容が承認されて無事全社展開…ということになりましたが、各ペルソナに応じた観点でのレビューがしっかりと実施されている部分に驚きました。

このデモの注目ポイントは以下の2点でした。特にプロンプトにおいては必要最低限の文言で効果的なレビューが行われるので、「どこをどのようにレビューして…」といったような、そもそものプロンプト作成に時間をかける、といった手間が大幅に短縮することができていました。

- 非常にシンプルなプロンプト

- 「レビューして!」「修正して!」などのプロンプトで動作、指示においてプロンプトに迷うことがない

- Step by Step でのレビュー体系

- 1プロンプトで全ての回答を出力せず、段階的に回答を返すことで、回答に誤りがあった際も途中で修正できる

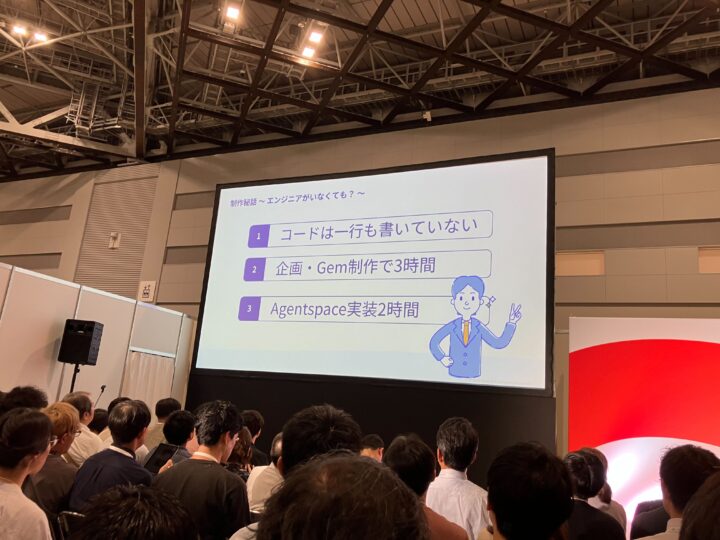

最後にここまでの取り組みについて、どれだけ時間をかけたかというと、合計で5時間、さらにコードは1行も書いていないという、ローコード/ノーコードを体現したプロジェクトであることがご説明されました。

おわりに

今回のセッションを通じて、私も生成AIを単なるツールとしてではなく、「人間と共に成長していくパートナー」として捉えることができたと感じます。freee株式会社様では、この姿勢が全社的に根付いているからこそ、このような具体的な成果という結果に繋がっているのだと実感しました。

ノーコード・ローコードでAIエージェントを構築できる Agentspace の検証事例はとても貴重であり、エンジニアではないユーザでも生成AIを活用できる可能性を示してくださったものと思います。

「皆が使いたくなるAIソリューション」によるユーザを巻き込むことを意識して、私もお客様と伴走していこうと思います!

![[Google Cloud Next Tokyo ’23] 最新 Google Cloud CI/CD を利用したソフトウェア デリバリーの要約](https://iret.media/wp-content/uploads/2023/11/eyecatch-Google_Next_23-720x378-1-220x116.png)