はじめに

【Google Cloud Next Tokyo 2025】のブレイクアウトセッションの1つである「GeminiとAgent Development Kitで創る!AI Agent開発の最前線」に参加してきました!

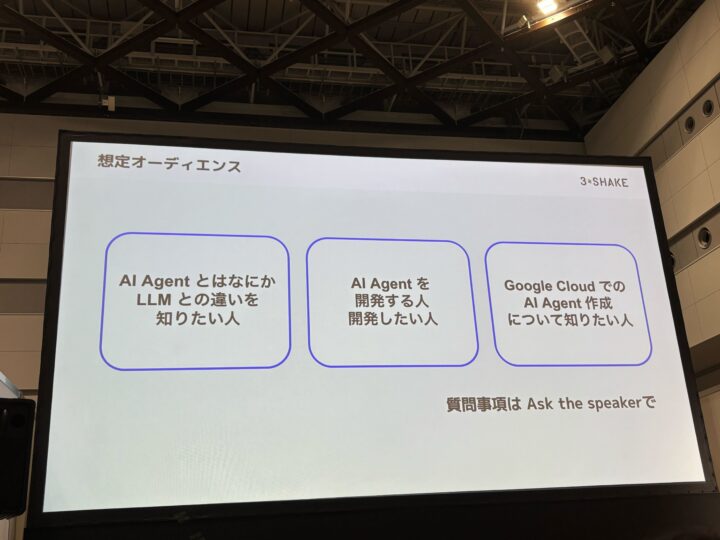

セッションは、「AI Agentとは」といった基本的な部分から、「開発」といった実用的な部分までご紹介頂くものでした。

本記事は、そのセッション内容についてのレポートです。

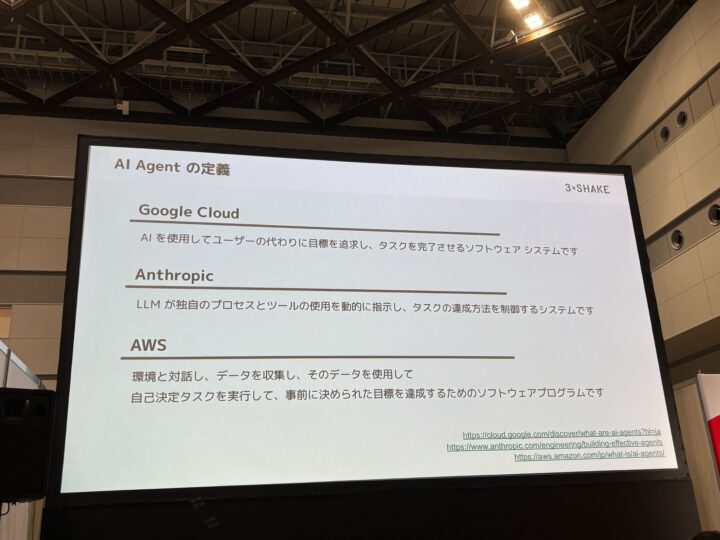

AI Agentの定義

「AI Agentとは」と言う問いに対する回答は企業によって異なるようです。

とはいえ、タスクを完了させるシステムというのは間違いなさそうです。

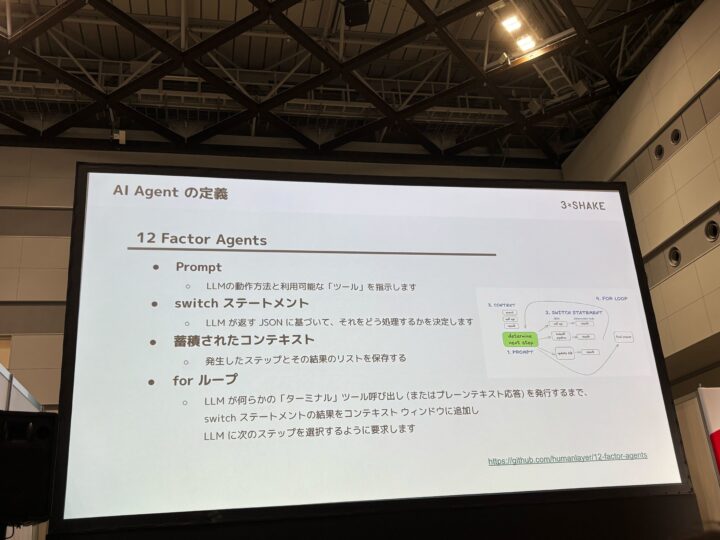

12 Factor Agents:大規模言語モデル(LLM)を活用したエージェントを、ソフトウェアとして高い信頼性を持って運用するために不可欠な、12の重要な指針

初見でかっこいいネーミングだなとしか思っていなかったんですが、エージェントを運用する上で大事な指針だそうです。

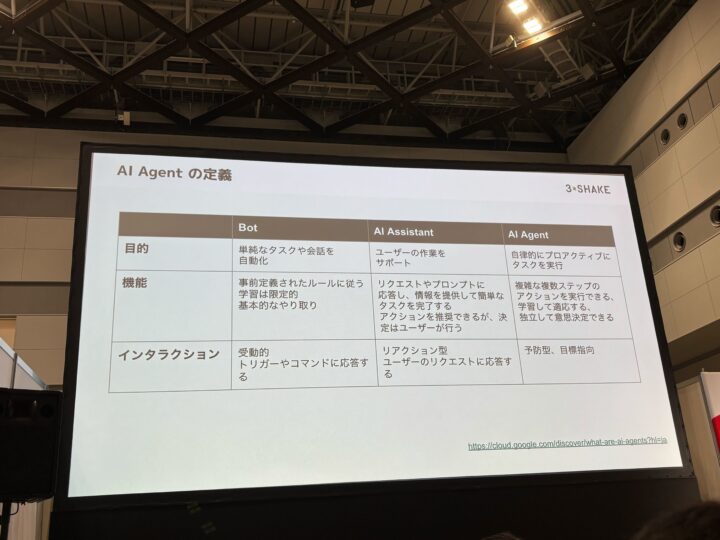

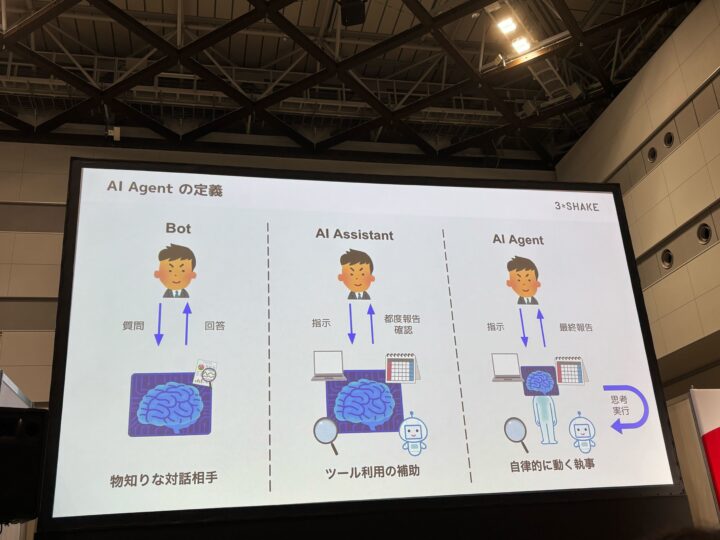

BotやAI Assistantの違いを触れて頂き、AI Agentについて理解が深まりました。

自立的に動く、、まさにエージェントで、すごいとしか言えません!

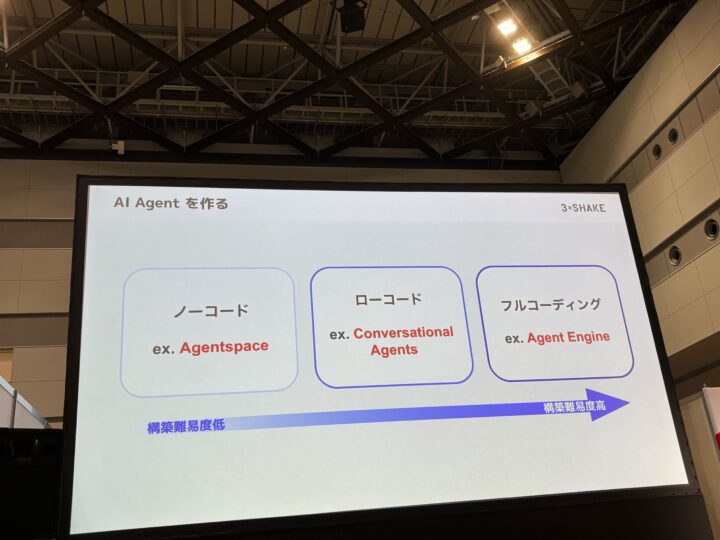

AI Agentを作る

AI Agentを構築方法として、ノーコード、ローコード、フルコーディングがあります。

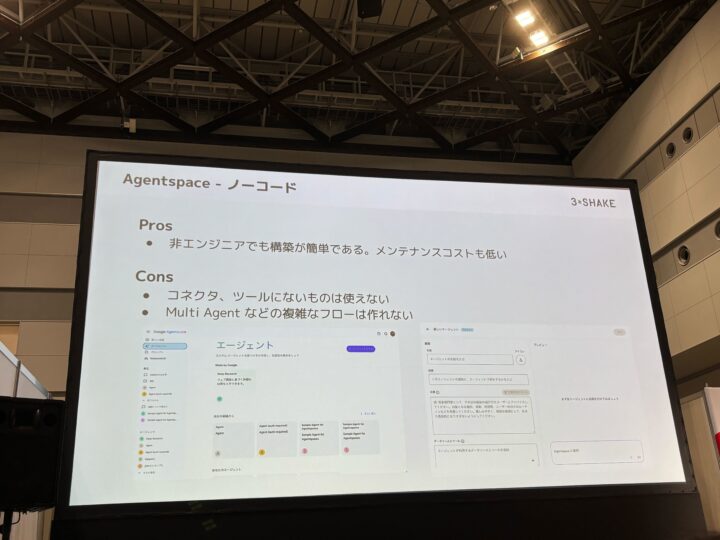

ノーコードの特徴

- コードを書く必要がないので構築がしやすく、メンテナンスコストが低い

- 構築がしやすい分、複雑なものが作れないなどの制限あり

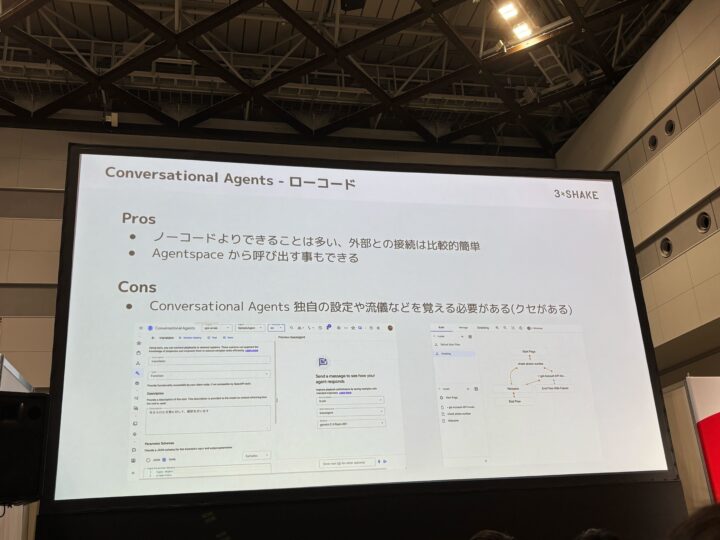

ローコードの特徴

- コードを書く分、柔軟性を得られる

- Conversational Agentsと仲良くなる必要あり

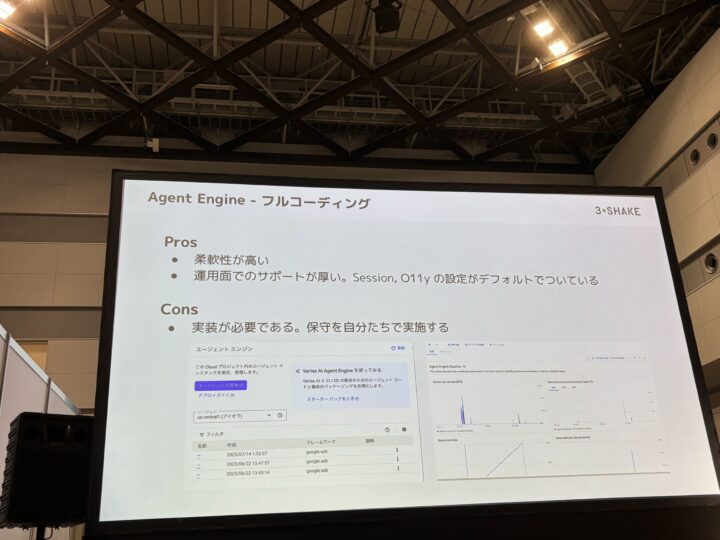

フルコーディングの特徴

- 全てコードを書く分、柔軟性も高く、運用面でサポートが厚い

- O11y(Observability):「可観測性」を意味し、 いつ、どこで、何が、なぜ起こっているのかを観測・理解できる能力

- 余談:これでオブサバビリティと読むそうで、「Observability」のOとyの間に11文字あるからだそうです。

- O11y(Observability):「可観測性」を意味し、 いつ、どこで、何が、なぜ起こっているのかを観測・理解できる能力

- Conversational Agentsと仲良くなる必要あり

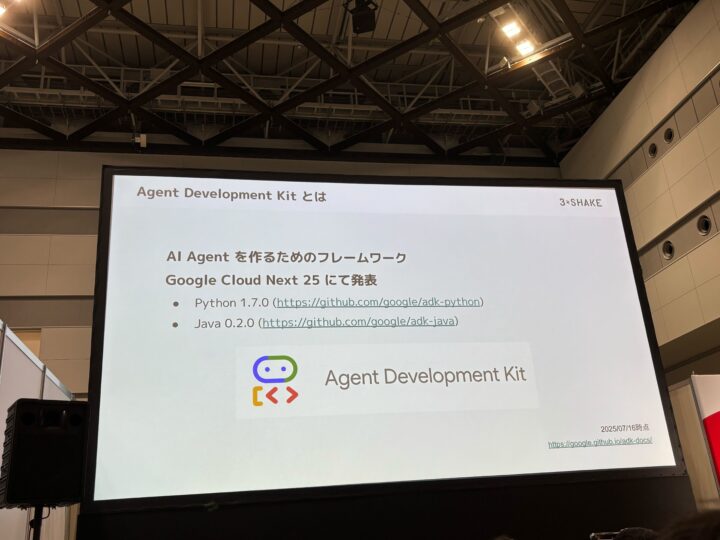

Agent Development Kit

Agent Development Kit:AI Agentを作るためのフレームワーク

7月時点では1.7.0だったそうですが、当時時点で1.9.0が出ていたようです!

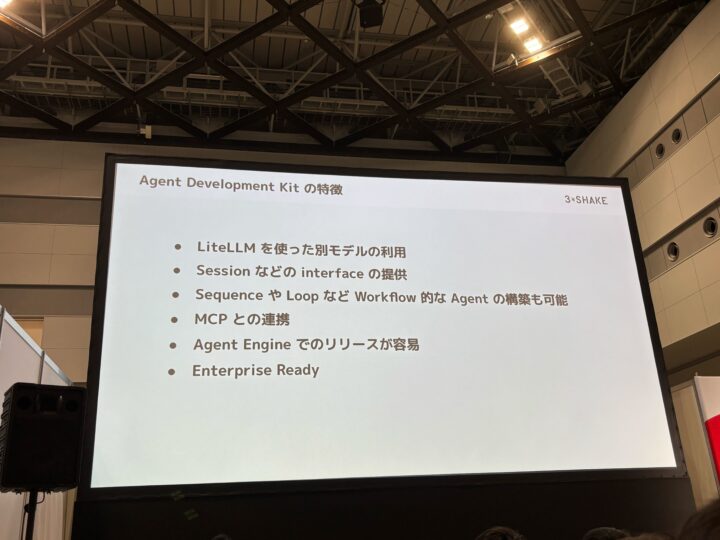

Agent Development Kitは、Agentの構築だけでなく、様々なツールが利用でき、便利そうです。

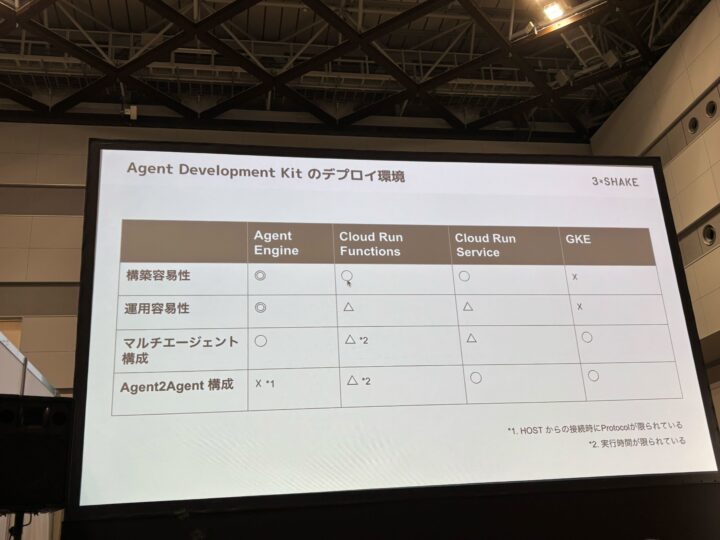

デプロイ環境は色々あり、とっつきやすいのはAgent Engineですが、Agent2Agentの実行時間が限られるそうです。

Agent同士で何か複雑なことをして欲しいようなら、Cloud Run Serviceが良さそうです。

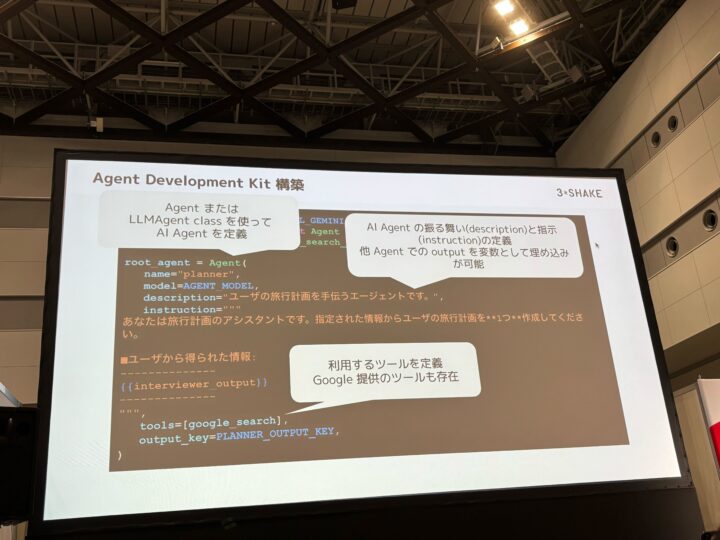

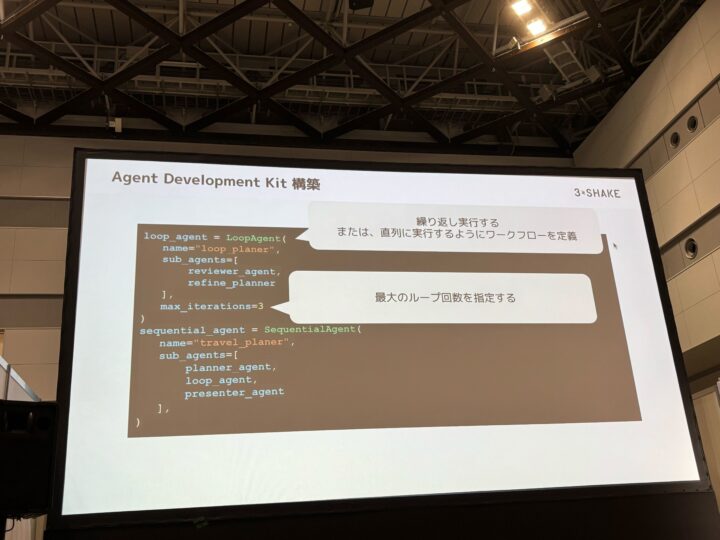

Agent Development Kitの構築について、具体的なコードを見せて頂きました。

実際に手を動かしたことのない中の感想ですが、toolsがAgentの賢さを左右するなと感じました。

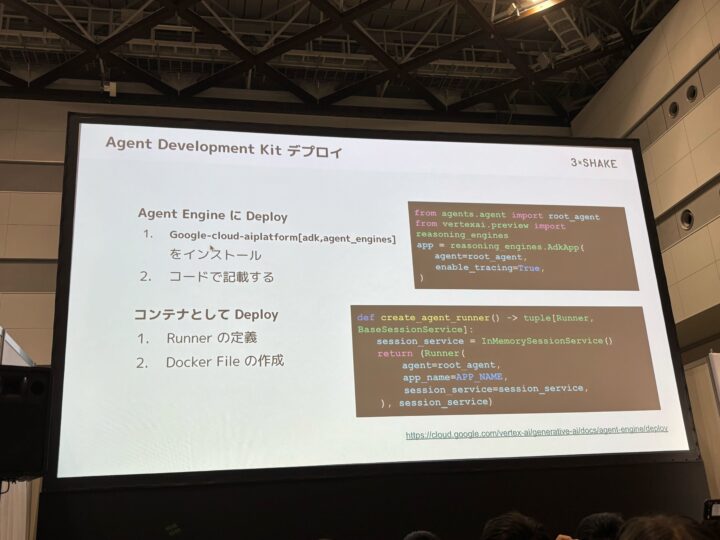

デプロイ環境は色々ありますが、基本的にはGoogleのサービスにデプロイするか、コンテナとしてデプロイするかの2パターンです。

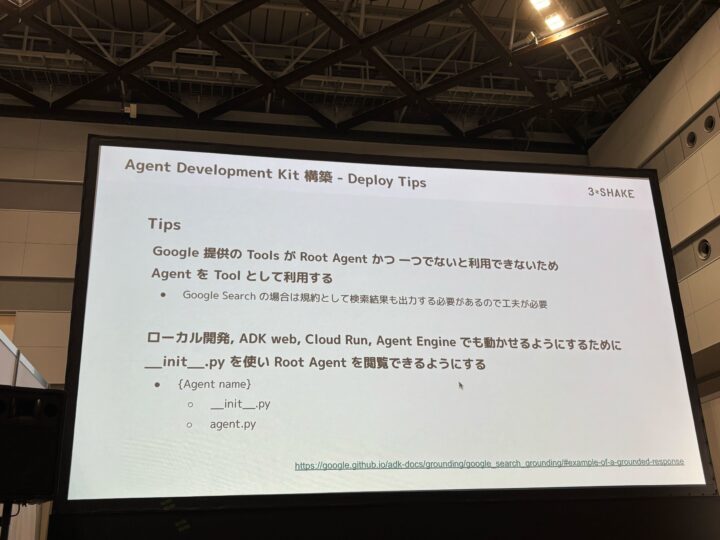

AgentをToolとして利用すれば、Google 提供のToolsに制限がなくなるというTipsを紹介いただきました。

また、__init__ .pyを使いRoot Agentを閲覧できるようにすることで、様々な環境で動かせるようになります。

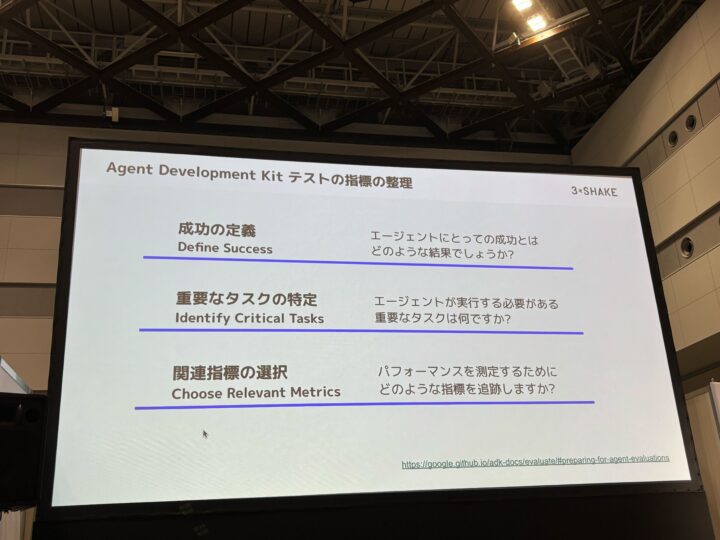

テストの指標として、「何が成功なのか」、「何をして欲しいのか」、「どう評価するのか」が挙げられました。

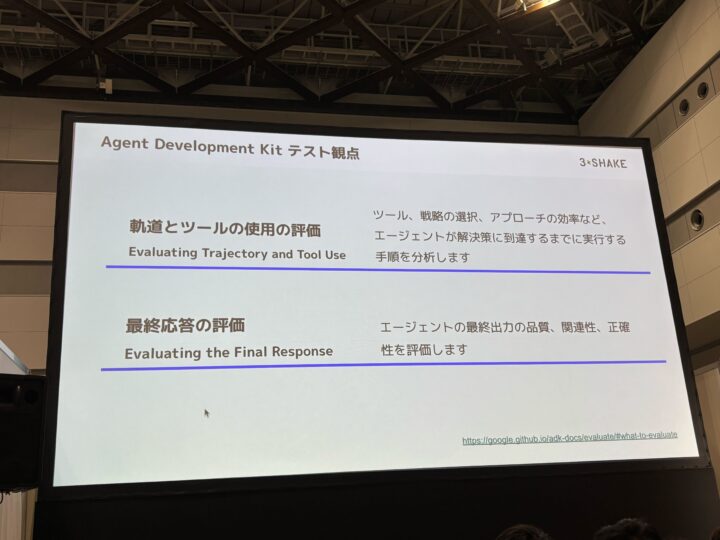

テスト観点として、「エージェントの解決への手順」、「最終出力の品質、正確性の評価」が挙げられました。

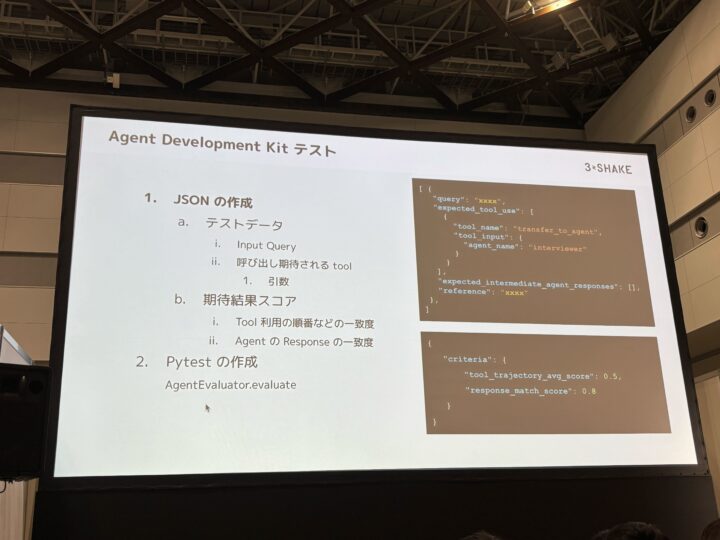

Agent Development KitのテストはJSONを作成したり、Pytestを作成したりして、テストするようです。

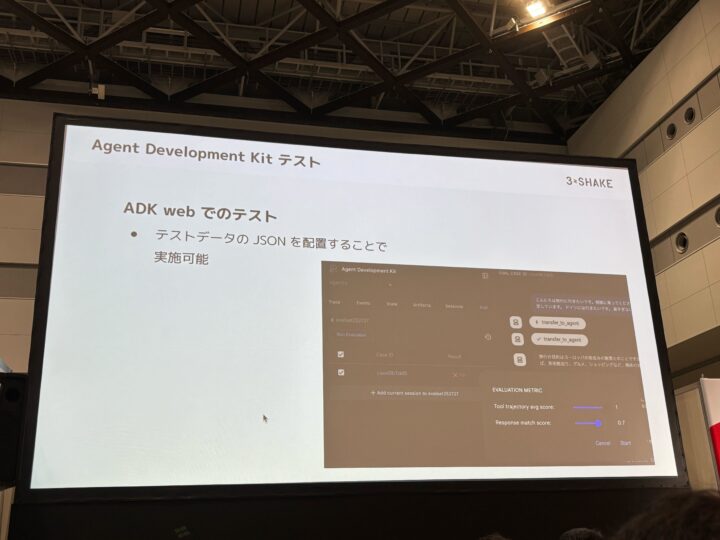

ADK webでは、作成したJSONを配置することで、実施できるようです。

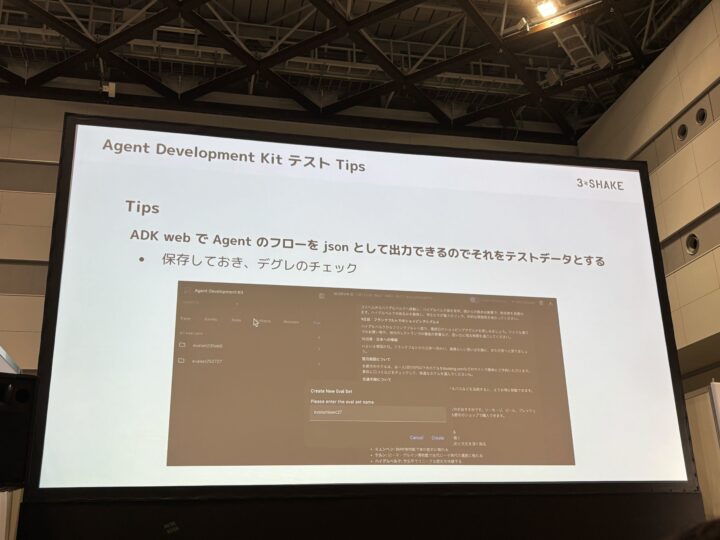

Tipsとして、AgentのフローをJSONとして出力し、テストデータとすることで、かなり楽にテストできるようです。

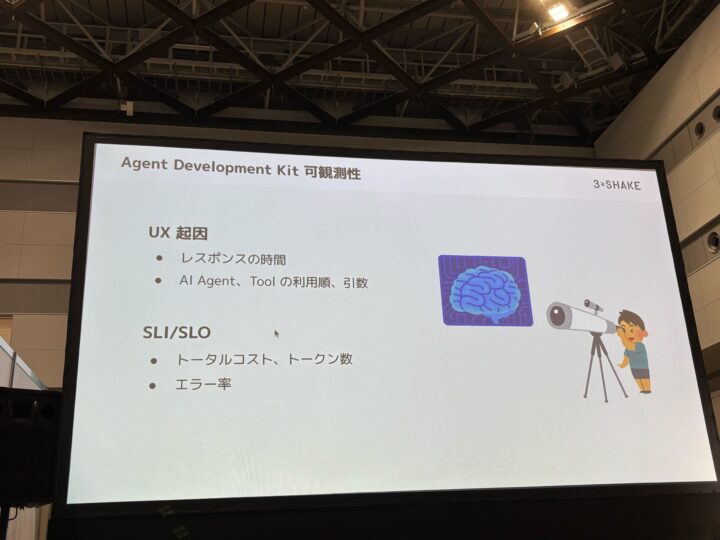

可観測性の視点として、UX起因、SLI/SLOがあり、どちらも目に見えにくい部分です。

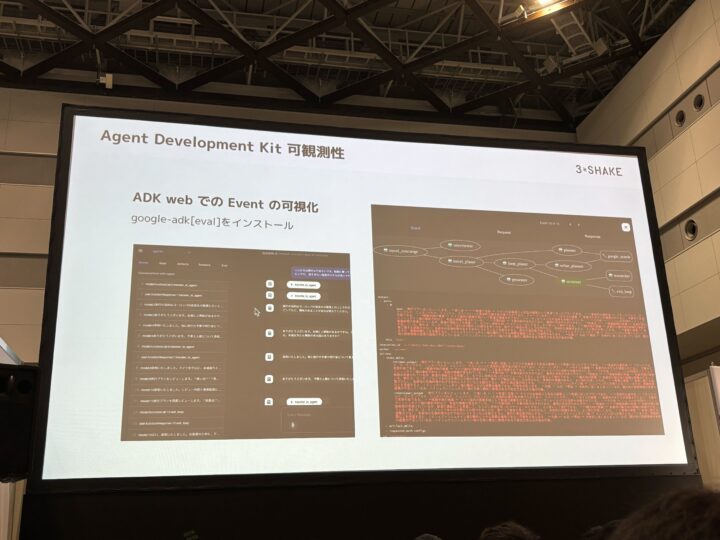

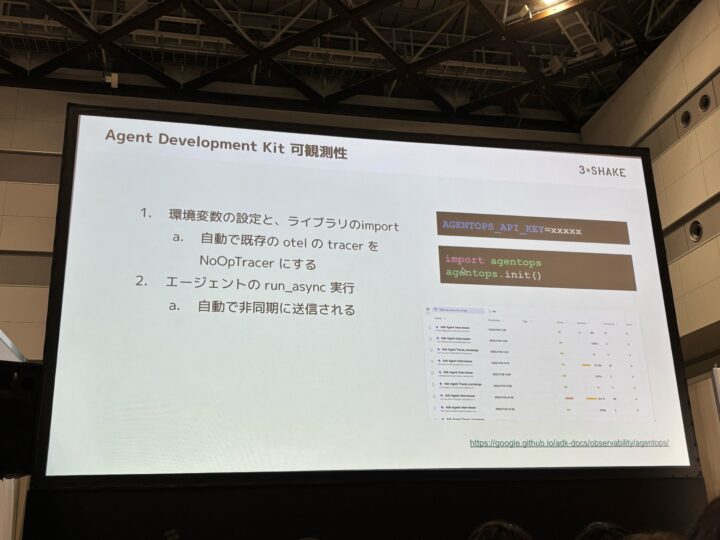

google-adk[eval]をインストールすることで、ADK webのEventで見えにくい部分が見えてきます。

- otel(OpenTelemetry):テレメトリデータを生成、処理、送信するのを可能にするオープンソースのオブザーバビリティフレームワーク

- tracerは処理の記録をするものだが、快適性を損なったり、邪魔な記録が増えたりすることがあるため、NoOpTracer(No Operation Tracer)にすることがある

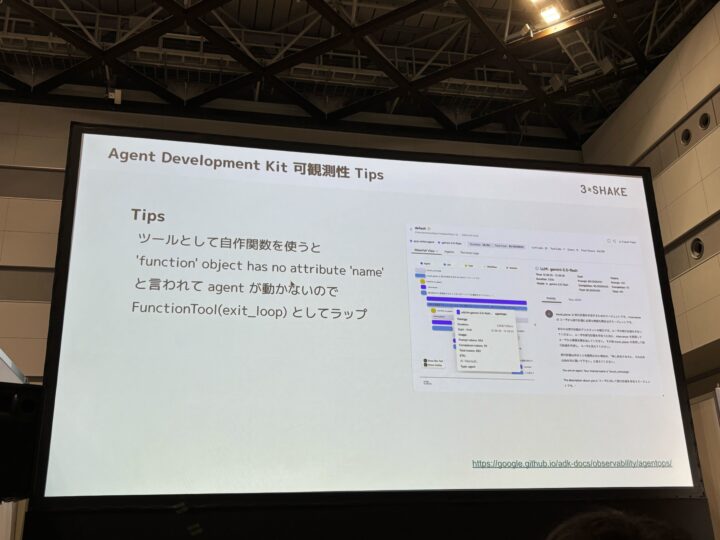

ツールとして自作関数を使うとエラーが出てAgentが動かないため、ラップする必要があるそうです。

このエラーに3時間くらい掛けたと仰ってたので、かなり有益なTipsかもしれません。

おわりに

セッションを通じて、「AI Agentとは何か」という基本的な部分から、AI Agentの開発方法まで学ぶことができました。

AI Agentが自動でタスクをやってくれれば、「猫の手も借りたい」なんて言葉は死後になるかもしれません。

とは言えこれを実際開発するとなると難しそうだなと感じたので、Agent Development Kitについて知る必要があります。

いつかAgentも当たり前になると想像すると、ワクワクする部分もありますが、使いこなせるかという不安も残ります。

AIの進化の凄さと、今後について考えさせられるセッションでした!

参考資料

iwashi.co, https://iwashi.co/2025/07/06/12-factor-agents, (2025/8/12)

NTT docomo Business, https://www.ntt.com/business/services/xmanaged/lp/column/observability.html,(2025/8/12)

elastic, https://www.elastic.co/jp/what-is/opentelemetry, (2025/8/12)