はじめに

当記事は、先日開催された Google Cloud Next Tokyo 2025 の中で行われたセッションのレポートとなります。

タイトル:

生成 AI を活用したプロダクト開発のリアル:ノバセル & Ubie に学ぶ実践録

登壇:

ノバセル株式会社 ノバセル事業本部 MKPLA統括部 MKPLA開発部 部長 戸辺 淳一郎氏

Ubie 株式会社 Head of Platform Engineering 坂田 純氏

組織全体への浸透と活用戦略

生成AIを一部のエンジニアだけでなく、全社に浸透させる戦略は各社で異なります。戸辺氏は、ノバセルにおける浸透施策として非エンジニア部門への普及を重視し、「営業週報の自動作成」といった具体的で効果が分かりやすいキラーユースケースを最初に作り出しました。さらに、経営層からのトップメッセージとして導入を推進し、現場のエンジニアが寄り添って支援したことで、スムーズな普及につながったとのこと。

一方、坂田氏は、Ubie 社員が気軽に生成AIを試せるよう、PoC(概念実証)の環境整備に注力しました。社内での成功事例を積極的に共有することで、ボトムアップで活用が広がる文化を醸成することと話していました。

企業が最も懸念するセキュリティとリスク管理

生成AI導入の大きな壁となるのが、セキュリティとデータの取り扱いです。坂田氏は、まず「最低限のガイドライン」を策定し、スピーディーな導入を優先。特に、Google CloudのVertex AIは、入力したデータをGoogleの基盤モデルの学習に利用しないことが明確に規約で定められており、企業が安心して使える高い信頼性が大きな選定理由となったとのことです。

戸辺氏は、PoCと本番環境で利用ツールの承認プロセスを分けることで、スピード感を保ちながらリスクを段階的に管理していると話し、生成AIの進化、トレンド変遷の速さに対応するためにはPoCは不可欠であるため、この取り組みは非常に効果的だと感じました。

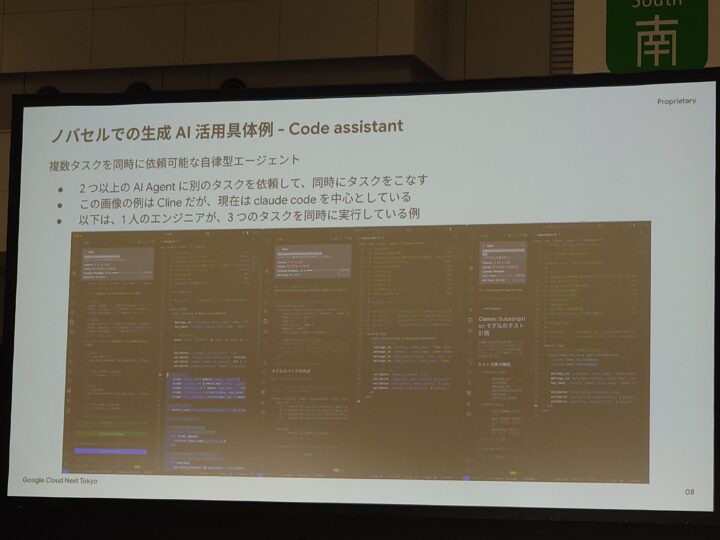

ノバセルにおける生成AI活用具体例、コード生成に自立型エージェントを導入

投資対効果とエンジニア組織の未来

生成AI導入の投資対効果(ROI)については、興味深い対比がありました。戸辺氏は、「AIによる生産性向上は明らかだったため、初期はあえて計測しなかった」と明言。言いにくいことと前置きしながらも実際に1つの開発チームにおいて業務委託メンバーが4名契約満了した後も、開発スピードが落ちなかったという具体的な成果を例に挙げました。

一方で坂田氏からは、コード生成は効率化できたものの、その後の検証に時間がかかり、ボトルネックが推移したというリアルな課題も共有され、常に全体最適を考えることの重要性をはなしていました。

また、今後のエンジニア像については、「OJTは無くなる」「少人数で複数のプロダクトを開発するようになっている」といった予測と実態も語られ、今後のエンジニアの育成、キャリアプランを考える上で非常に示唆に富むセッションでした。お二人の話しの中では具体的な課題や、明確な意思決定を随所に話されており、曖昧にしないスタンスがエンジニア組織を率いる上で重要な要素になると実感し、アイレットでもトップ層からの啓蒙、実践、浸透を徹底していきます!