こんにちは。デザイン事業部デザイナーの武井です。

AIを使った画像生成が身近になり、今後デザイナーが業務で活用する機会も増えていくでしょう。

そこで、AIで画像を生成する際にどのような点に気をつければよいのか、ポイントをまとめます。

本記事は、IT・Web分野の法律問題を専門とする「STORIA法律事務所」の記事を参考に、業務で画像生成AIを活用している「株式会社サイバーエージェント」の事例を織り交ぜながら、注意点を解説します。

記事の目的

- AIで画像を生成する際の注意点を理解する

- 理解することで、AIを使う心理的ハードルを取り除く

- プロンプトで使える「パブリックドメイン」を理解する

目次

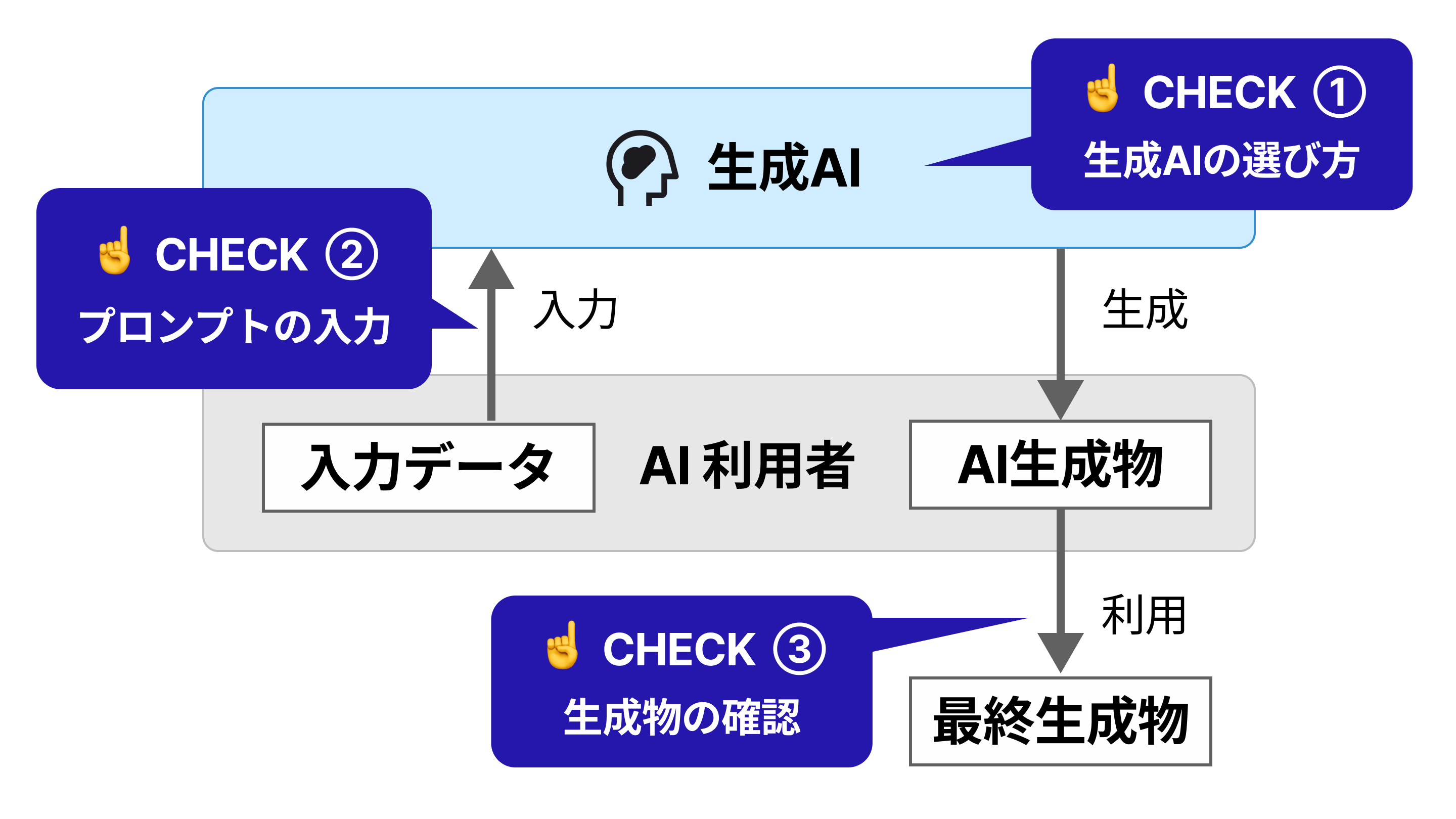

私たちAI利用者が著作権侵害の責任を問われる可能性があるのは、主に「既存の著作物と同一または類似したAI生成物を作成・利用してしまった」ケースです。

著作権侵害を避けるためには、「①生成AIの選択」「②プロンプトの入力」「③生成物の確認」という3つの段階で注意すべきポイントがあります。

①生成AIの選択(重要)

原則として、以下の3点を満たしているモデルを利用しましょう。

【AIの学習データは“クリーン”か?】

学習データに、利用許諾を得た著作物や、著作権の保護期間が満了した著作物などが使われているかを確認します。

【著作権侵害を防ぐ“フィルタリング機能”はあるか?】

著作権侵害を引き起こさないための技術的工夫(フィルタリング:有名なキャラクターやロゴなど、著作権で保護されているものが生成されないようにブロックする機能)があるかを確認します。

(補足)たとえクリーンなデータで学習していても、AIが偶然、既存の作品に似たものを生成してしまう可能性はゼロではありません。この機能があることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。

【特定クリエイターの作風をコピーするような悪意がないか?】

特化型の学習(特定の著作権者や特定のキャラクターを生成する目的(表現出力目的・作風模倣目的の学習)をしていないかを確認します。

サイバーエージェントの場合:

推奨ツールを設けた上で、それ以外のツールやモデルを使う場合には、システムセキュリティ推進グループ・法務にて問題がないか事前にチェックするための利用申請フローを策定している。

②プロンプトの入力(重要)

原則として、プロンプトに既存の著作物(画像等)や、他者が権利を持つ作家名、作品名などを入力しないようにしましょう。

例えば、蜷川実花さん風の写真を生成したい場合でも、プロンプトに「蜷川実花」と直接入力してはいけません。

「鮮やかでビビッドな色彩の花の写真」のように、具体的な描写を一般的な言葉で表現し、イメージを伝える工夫をしましょう。

具体的な固有名詞を避けることで、特定の著作物への「意図的な模倣」と見なされるリスクを大きく減らし、安全に生成AIを利用することができます。

サイバーエージェントの場合:

著作権侵害を起こさないための注意点や、やってはいけないこと・やるべきことを明文化し、テストに合格しなければ利用できない仕組みにしている。

③生成物の確認(推奨)

AI生成物を利用する場合には、ウェブ検索や剽窃(ひょうせつ)チェックツールなどを用いて既存著作物と類似していないかを確認する。

AIは学習データの中から、意図せず既存の作品にそっくりなものを生み出してしまうことがあります。それに気づかずに商品化や販売をしてしまうと、後から「著作権侵害だ」と主張され、トラブルに発展するリスクがあります。

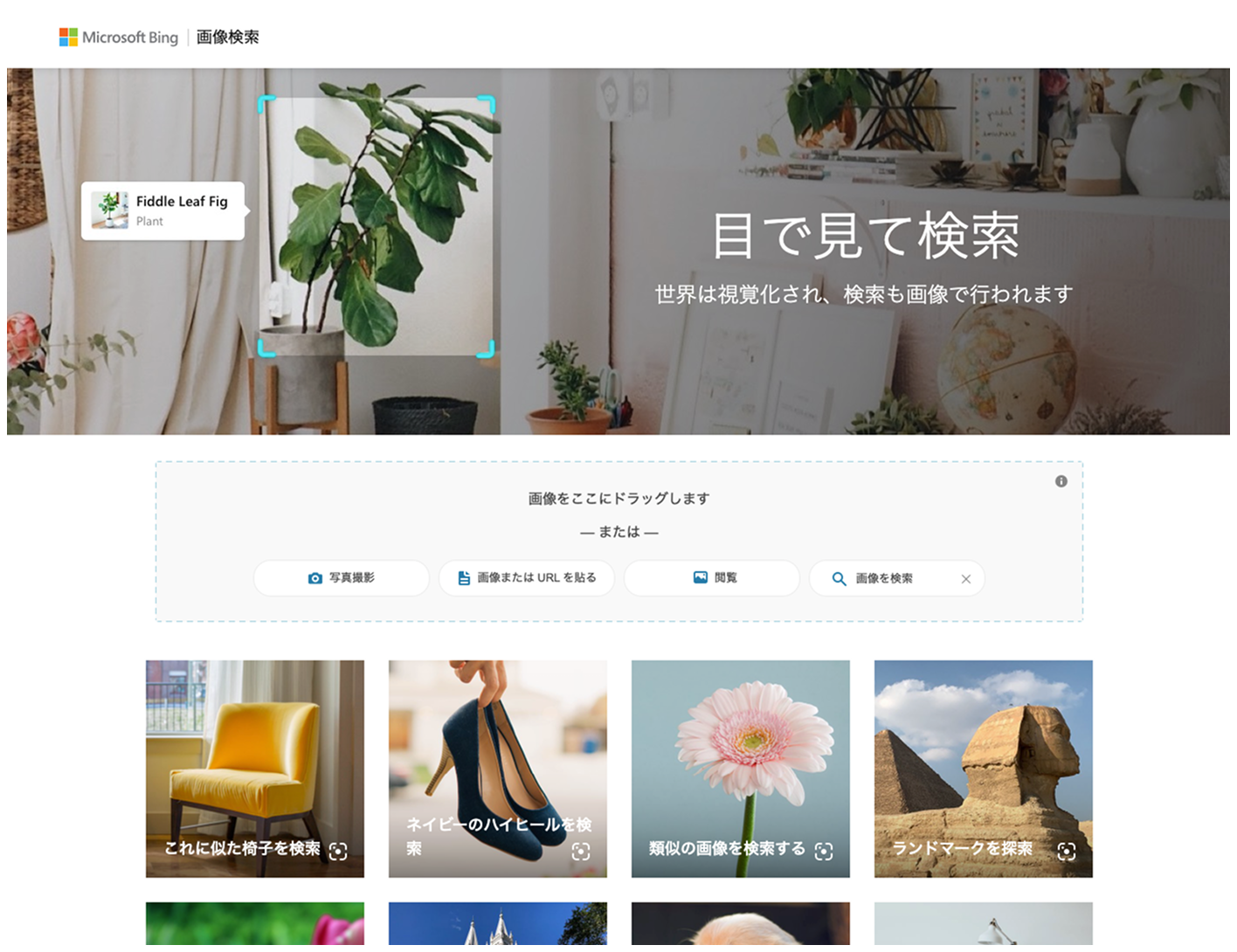

具体的には、Google画像検索を使ったり、Bing Visual Search というMicrosoftの画像検索サービスを利用します。

おまけ:「ゴッホ風」はOK? パブリックドメインとは

パブリックドメインの基本ルール

日本の著作権法では、個人の著作物の保護期間は原則として著作者の死後70年までと定められています。

この期間が過ぎた著作物は「パブリックドメイン(社会の公共財産)」となり、誰でも自由に利用できるようになります。

計算方法:著作者が亡くなった年の翌年1月1日からカウントを開始します。 例えば、1950年に亡くなった作家の場合、1951年1月1日から70年後の、2020年12月31日に著作権が切れます。

パブリックドメインの作家例

- フィンセント・ファン・ゴッホ(1890年没)

- レオナルド・ダ・ヴィンチ(1519年没)

- 葛飾北斎(1849年没)

- 伊藤若冲(1800年没)

- クロード・モネ(1926年没)

- ヨハネス・フェルメール(1675年没)

- レンブラント・ファン・レイン(1669年没)

「ゴッホ風にして」など、著作権が完全に消滅している(パブリックドメイン)作家の名前をプロンプトに使うことは、著作権侵害にはあたらないため、使っても法的な問題はありません。

ですが、「◯◯風」と安易に作家名を使うことに対して、倫理的な観点から不快に思う人がいることも事実です。

また、ゴッホ風ではなく「厚塗りの油絵、力強く渦を巻く筆致で描かれた〜」など別の言葉で分解して指示することは、AIの可能性を引き出し、他にはないアウトプットを生み出すことにも繋がります。

パブリックドメインの作家名は便利な「近道」ですが、多くの人が同じ近道を通れば、どうしても似通った結果になりがちです。

あえてその近道を使わず、オリジナルのプロンプトを用いることが、最終的な生成物の独自性を高め、クリエイティブの差別化を実現する鍵になるかもしれません。