こんにちは、アイレットの後藤です。

先日、業務自動化ツールの n8n を1ヶ月間みっちり使ってみました。今回は、その実体験から得られた知見を皆さんと共有したいと思います。

マーケティング担当およびエバンジェリストとして、個人アカウントでの SNS 投稿準備に長いときは1時間以上、最新技術情報の収集と整理にさらに1時間と、情報発信業務だけで1日の多くの時間を費やしていました。そこで、本来注力すべき戦略立案や分析業務の時間を確保するため、様々な自動化ツールを検討しました。

Zapier も候補でしたが、最終的に選んだのは n8n というツール。n8n は、複数のアプリケーションやサービスをノードベースのビジュアルワークフローで連携させることができる自動化プラットフォームです。

実際に使い込んでみた結果、予想以上に効率化を実現できましたが、非エンジニアが独力で導入するには一定の学習が必要であることも分かりました。

今回は、n8n の実際の使用感や Zapier との詳細な比較、私が実現した SNS 発信の自動化事例を交えながら、どのような組織に n8n が適しているのか、導入時に必要な準備について実体験に基づいてお伝えします。

特に「業務プロセスの可視化」と「自動化」を同時に実現したいと考えている方には、参考にしていただける内容です。

実際に n8n を使ってみた感想

n8n を1ヶ月間使い込んでみましたが、このツールを一言で表現するなら「ビジュアルで理解しやすい自動化プラットフォーム」です。実際に使ってみて感じた強みと課題を、具体的な事例とともにご紹介します。

これはステキ!と感じた機能

初めて n8n にサインインした瞬間、「あれ?これ Cacoo や draw.io みたいなドローイングツール?」って思いました。ノードをドラッグ&ドロップで配置して、線でつないでいく操作が直感的で、フローチャートを描いているような感覚なんです。

でも使い込んでいくうちに、これが単なる図解ツールじゃなくて、Zapier のような本格的なタスク自動化ツールだということがわかってきました。

特に印象的だったのは、ワークフローのロジックが見た目そのままで表現される点です。分岐やループといった複雑な処理も、一目で理解できるため、認知負荷が非常に低く抑えられています。

実行時にはアニメーションで処理の流れが表示され、現在処理中のノードやエラー発生箇所が瞬時に把握できます。

さらに優れている点は、トリガーの柔軟性です。手動実行、定期実行、Webhook 経由での実行という3つのトリガーを同時に実装できます。

開発中は手動でテストし、本番環境では定期実行と Webhook 両方で動かすといった使い分けが簡単にできます。

この柔軟性は実際の業務で非常に重宝しています。

実行結果のログも非常に見やすいですね。複雑になりがちな実行履歴が、アプリの UI できれいに整理されていて、各ノードでどんなデータが処理されたか、エラーが発生した場合はその詳細まで、すべて視覚的に確認できます。デバッグ作業が格段に楽になりました!

ここはちょっと大変だったかな

一方で、非エンジニアが独力で使いこなすには、いくつかのハードルがあることも確かです。

最初のワークフロー構築では、やりたいことをどのノードで実現できるかがわからず、多少学習コストがかかりました。n8n には数百のノードが用意されているんですが、その全体像を把握するのはなかなか大変ですね。

ただ、AI チャットによるヘルプ機能があって、これがかなり学習コストを削減してくれました!

現時点では英語のみの対応なのは多少大変ですが、それでもかなり助かりました。

ちなみに、最も大きな課題は、ノード間のデータのやり取りが基本的に JSON で行われる点です。

トラブルシューティングや「なぜ動かないのか」を見る場合には、JSON の構造を理解して、データの流れを追跡する必要があります。

この部分は、エンジニアの知識がないと難しいような気がしました。特に、API から取得したデータを加工して次のノードに渡すような処理では、やっぱりプログラミングの基礎知識が必要になってきます。

Zapier と比較してみた

実は当初、Zapier も候補として検討していました。Zapier の最大の強みは、7,000以上のアプリ連携に対応している点です。

n8n は500種以上のノードがあるとはいえ、この連携数の差は導入検討時の重要な判断材料となります。

料金面での比較

料金については、一見すると似たような価格帯に見えますが、実は細かく見ると違いがありました。

Zapier は月額19.99USD から始められます(Starter プラン:月750タスクまで)。

ただし、タスク上限が厳しく、実務で使うなら Pro プラン(月額49USD、月2,000タスクまで)が必要になるケースが多いです。

一方、n8n の Starter プランは月額20ユーロで2,500ワークフロー実行/月という設定です。

単純なタスクを多数実行する場合は Zapier Pro プランが有利ですが、複雑なワークフローを構築する場合は n8n の方がコストパフォーマンスに優れています。

また、n8n はセルフホスティングも可能なため、技術力のある組織であれば自社サーバーで運用することでランニングコストを大幅に削減できます。

これは n8n ならではの大きなメリットです。

それぞれの強みを整理すると

Zapier の強み

- 7,000以上のアプリ連携(圧倒的な対応範囲)

- シンプルで直感的な UI

- 日本語ドキュメントも充実

- タスク上限が比較的高め

n8n の強み

- ビジュアルなワークフロー表現

- 複数トリガーの同時実装

- セルフホスティング可能

- 実行ログの見やすさ

- 複雑な分岐やループ処理が得意

視覚的な理解しやすさと柔軟性を重視するなら n8n、豊富な連携サービスとシンプルさを重視するなら Zapier という選択になるでしょう。

私の場合は、複雑なワークフローを構築する必要があったことと、実行ログの見やすさが決め手となり n8n を選択しました。

実際に作ってみた自動化ワークフロー

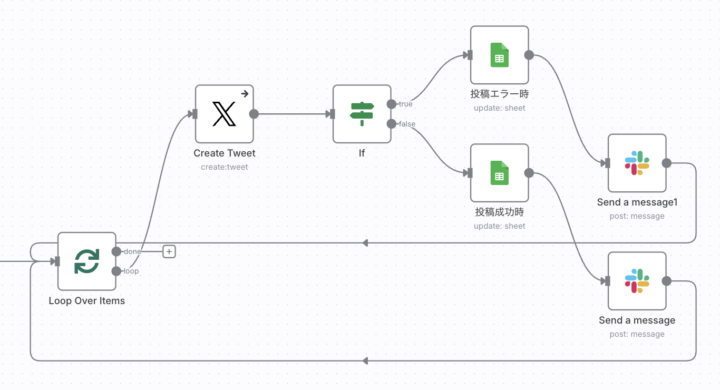

さて、ここで実際に n8n で構築した自動化の具体例として、私が実現した SNS 発信の自動化ワークフローを紹介してみます!

マーケティング担当およびエバンジェリストとして、X などの SNS で発信をしているのですが、

以下のような複雑なワークフローを n8n と GAS(Google Apps Script)を組み合わせて構築してみました。

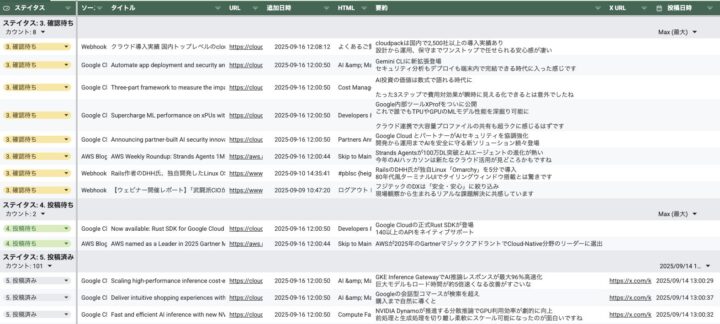

まず、AWS や Google Cloud などの最新情報を RSS フィードから最新記事を読み込んで Google シートに保存(n8n)。

新規 URL は HTML コンテンツを入手し(GAS)、それを生成 AI で要約し(n8n)、自分が要約済みをレビューして編集して投稿予約(GAS で実現した簡単な CMS UI)、投稿予約されているポストを X へ自動投稿(n8n)するワークフローを作成しました。

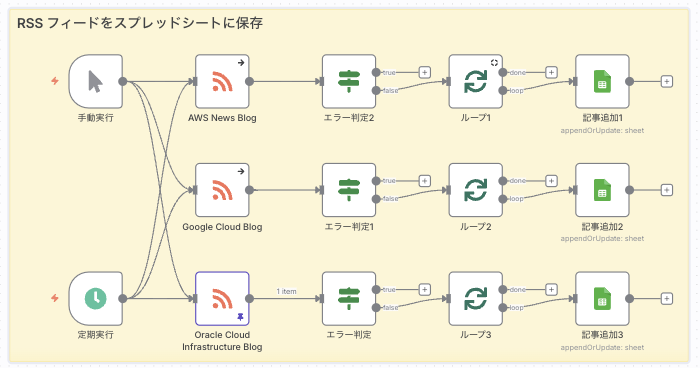

1. RSS フィードから最新記事取得し、Google シートへ保存(n8n)

図: AWS / Google Cloud / OCI の英語ブログフィードを定期巡回してシートに保存するワークフロー

2. HTML コンテンツを取得(GAS)

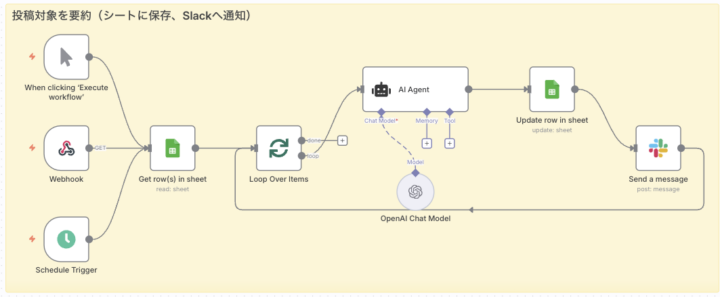

3. 生成 AI で要約(n8n)

4. 要約済み記事を編集し投稿予約(GAS で実現した簡単な CMS UI)

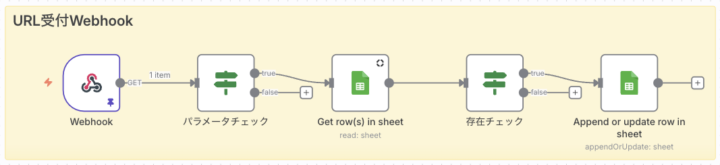

移動中にも投稿用の記事を追加できるよう、n8n で Webhook を作成し、iOS のショートカットで Safari 閲覧中の URL を簡単に登録できる仕組みも構築しました。

図: 外部からの URL を受け付ける Webhook ワークフロー。モバイル端末からもシームレスにコンテンツ追加が可能

図: iOS ショートカットでワンタップで URL を n8n に送信する様子。移動中でも効率的に情報収集を実現

図: モバイルから追加したコンテンツを編集する画面。いつでもどこでもコンテンツ管理が可能に

このワークフローにより、日々の情報発信業務が大幅に効率化されました。

情報収集から投稿まで、従来は毎日2時間以上かかっていた作業が、レビューと編集の10分程度まで短縮されました。この時間短縮は非常に価値があります。

どんな人におすすめ?

n8n は幅広い業務に適用できるツールですが、特に効果を発揮するのは、業務プロセスが明確に定義され、必要なデータが整理されている組織です。

個人としては総務やマーケなど非エンジニアの人が毎日ルーチンで行っていることを機械化できるとめちゃくちゃ効率化できるかと。

定型的な報告書の作成、データの転記、情報収集と配信など、これらの業務を機械化できれば、劇的な効率化が実現できます!

そういえば、別な視点では、トップ層(役員クラス)から使って見てほしいですね。

こうしたツールの経営としての効果をみて、人材の価値を再定義して、こうしたツールの真価を感じ取れるのではないかと。

単純作業から解放された社員が、より創造的な業務に集中できる環境を作ることの重要性を、経営層が理解することで、組織全体の DX が加速するんじゃないでしょうか。

まとめ

最終的な判断として、n8n は「業務の見える化」と「自動化」を同時に実現したい組織に最適なツールだと感じました。

ただし、導入初期にはエンジニアのサポートが必要になる場面もあるため、IT 部門との連携体制を整えてから導入することをおすすめします。

学習コストはありますが、それを上回る価値を提供してくれるツールであることは間違いありません。

機会があればぜひ皆さんも n8n を活用してみてください!

以上。