クラウドインテグレーション事業部の片山です。

2025年10月13日〜16日(現地時間)にラスベガスで開催中のイベント、Oracle AI World 2025に現地参加してきました。

ラスベガスではあまりの物量に胃もたれしてしまい結局ハンバーガーは食べずじまいだったのに、ここにきてやたらとハンバーガーを食べています(本場のやつガッツリ食べればよかったと後悔、、)。

今回は後追いでのレポートとして「Multicloud: Advantages of Autonomous AI Database Deployed into AWS (ADB@AWS) 」というセッションのレポートをお届けします。

セッション概要

本セッションでは、OracleのVice President兼Product Management:Robert Greene氏が登壇し、AWS上で稼働するOracle Database@AWSサービスに焦点を当て、そのアーキテクチャやインフラの柔軟性、高可用性といった特徴について詳細に解説されました。

セッション内容:マルチクラウド環境でのOracle ADBの優位性

オンボーディングとサービスへのアクセス

Oracle Database@AWSは、現在、バージニア北部とオレゴンの2つのAWSリージョンで稼働しており、今後さらなる拡張が計画されています。

- アクセス方法:AWS環境にログインし、AWS Marketplaceで「Oracle」を検索することでサービスを見つけることができます。

- プライベートオファー:現時点ではパブリックオファーとしては提供されておらず、利用開始にはプライベートオファーのリクエストと承認が必要。

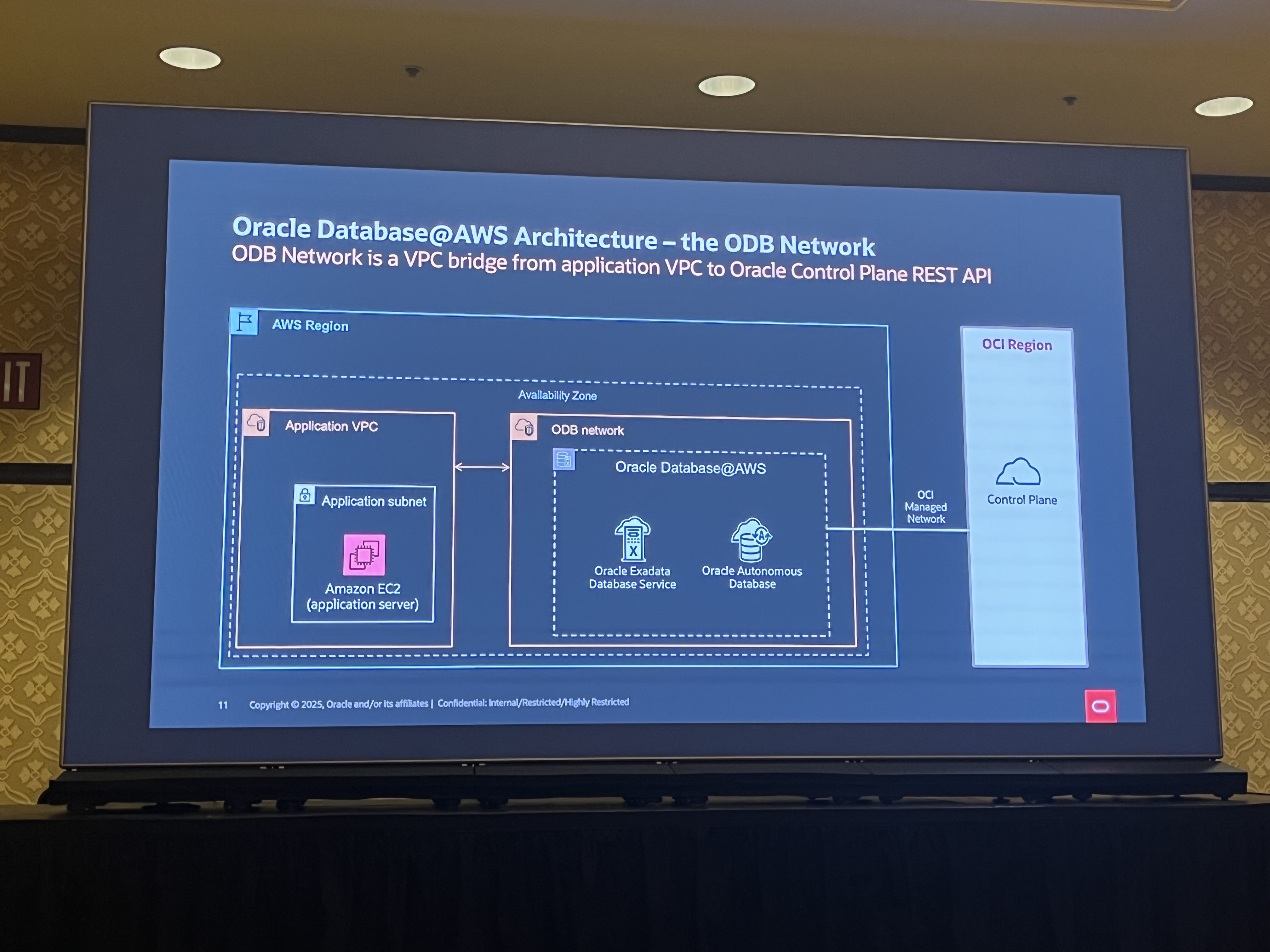

- アーキテクチャ:サービス利用には、AWS側のアプリケーションVPCとOracleコントロールプレーンのREST APIとのVPCブリッジとして機能するODBネットワークリソースの作成が前提となります。

専用Exadataインフラストラクチャの柔軟性と拡張性

Oracle Database@AWSは、AWSリージョン内に配置された専用のExadataインフラストラクチャ上で動作します。Exadataは、データおよびAIワークロードに対し、究極のパフォーマンス、スケーラビリティ、可用性を低コストで提供するために設計されたプラットフォームです。

- 弾力的なスケーリング:ExadataはAPIを通じて制御可能であり、物理的なインフラストラクチャをオンラインで拡張できます。

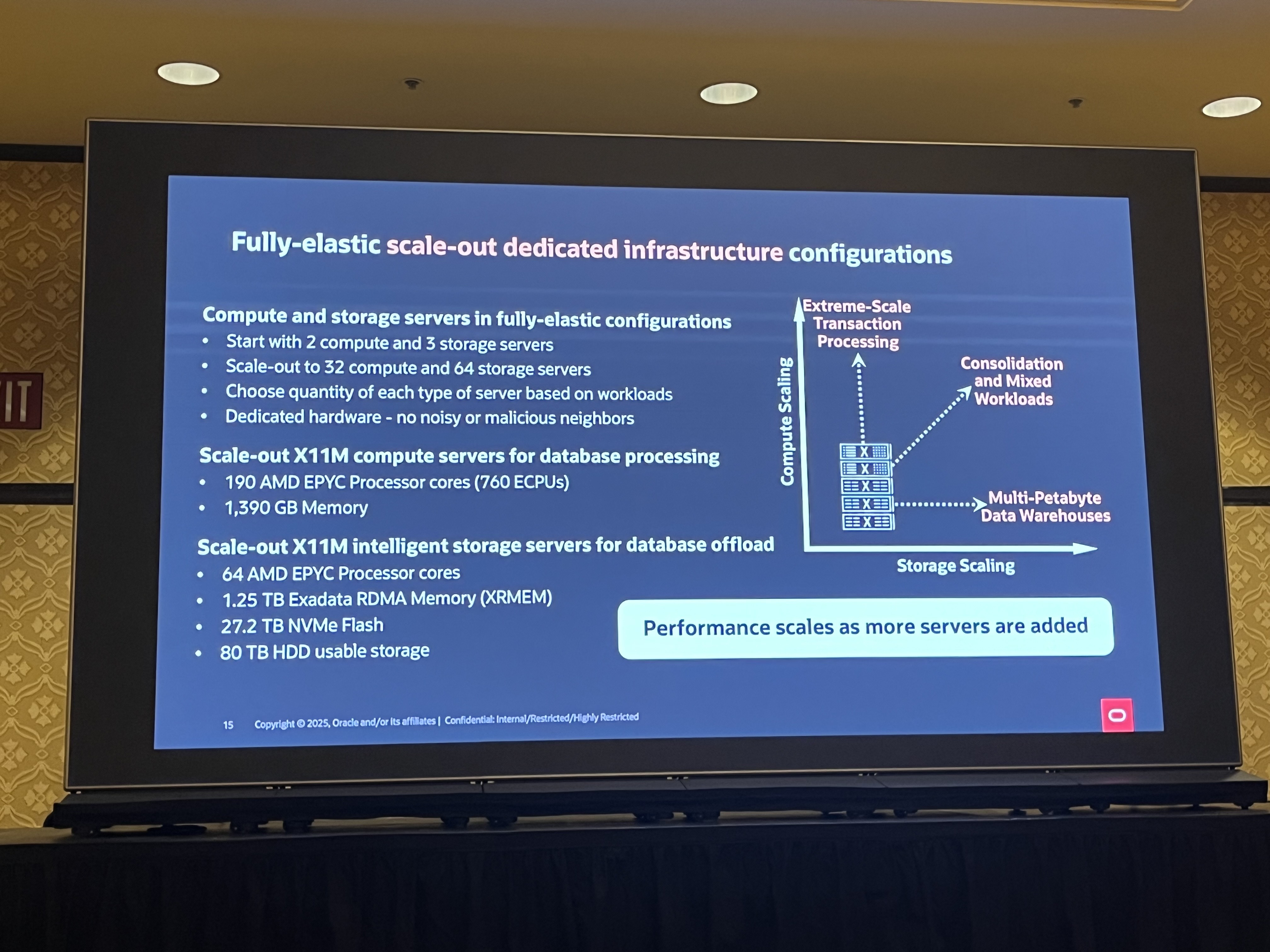

- 最小構成:コンピュートサーバー2台、ストレージ3台から開始。

- 最大構成:コンピュートサーバー32台、ストレージ64台までスケールアウト可能。

- 高い性能:Exadata X11Mコンピュートサーバーは、データベース処理用に190 AMD EPYCプロセッサコア(760 ECPUs)と1,390 GBのメモリを搭載しています。

- 分離された環境:専用ハードウェア(Dedicated hardware)が使用されるため、他のテナントの影響を受けない環境が保証されます。

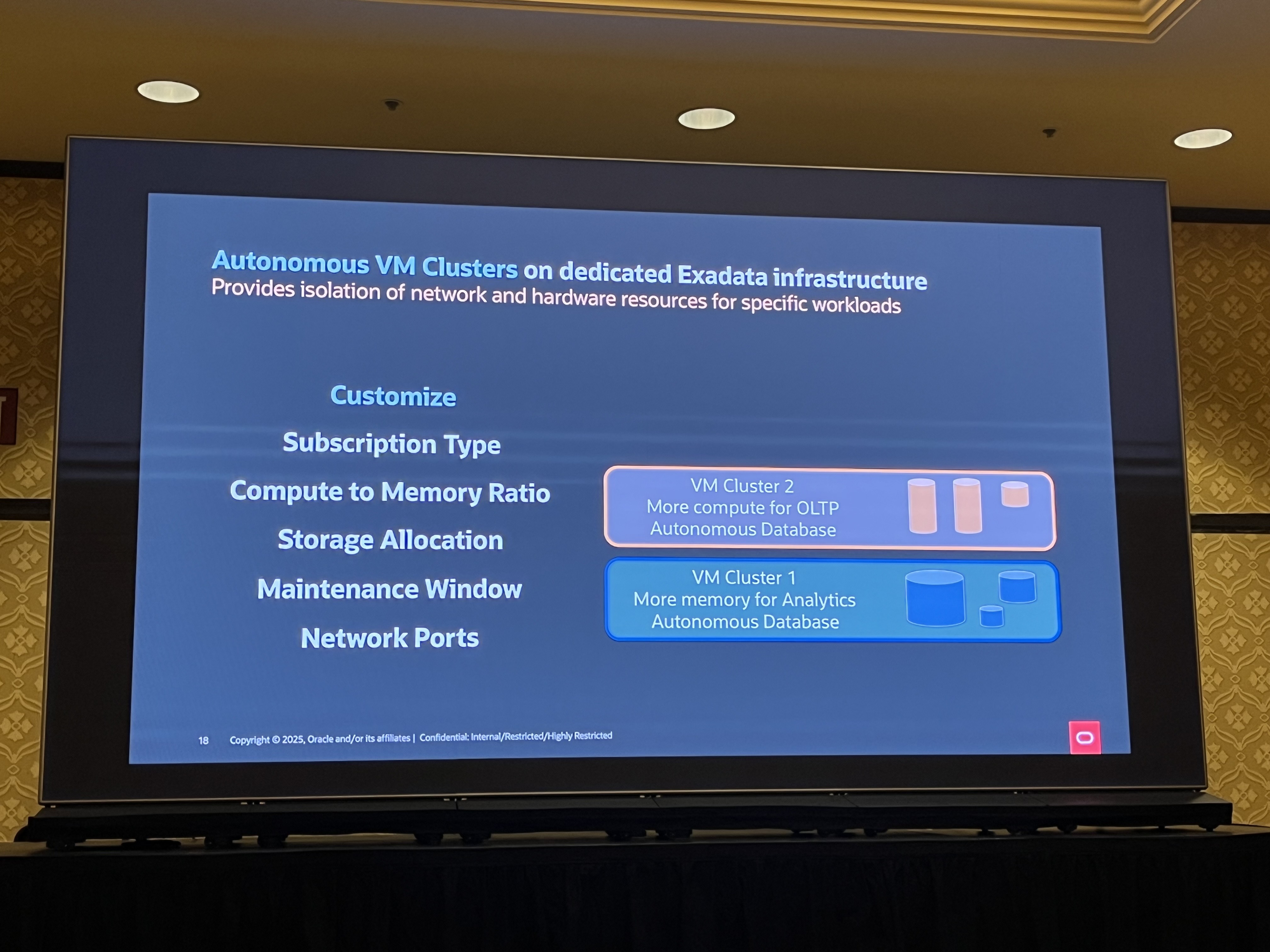

- VMクラスター:Exadataインフラストラクチャ上には複数のAutonomous VMクラスターを構築でき、ネットワークとハードウェアリソースの分離を提供することで、データベース統合の効率性とクラウドの経済性を向上させます。

99.995% SLAを実現する高可用性・DR戦略

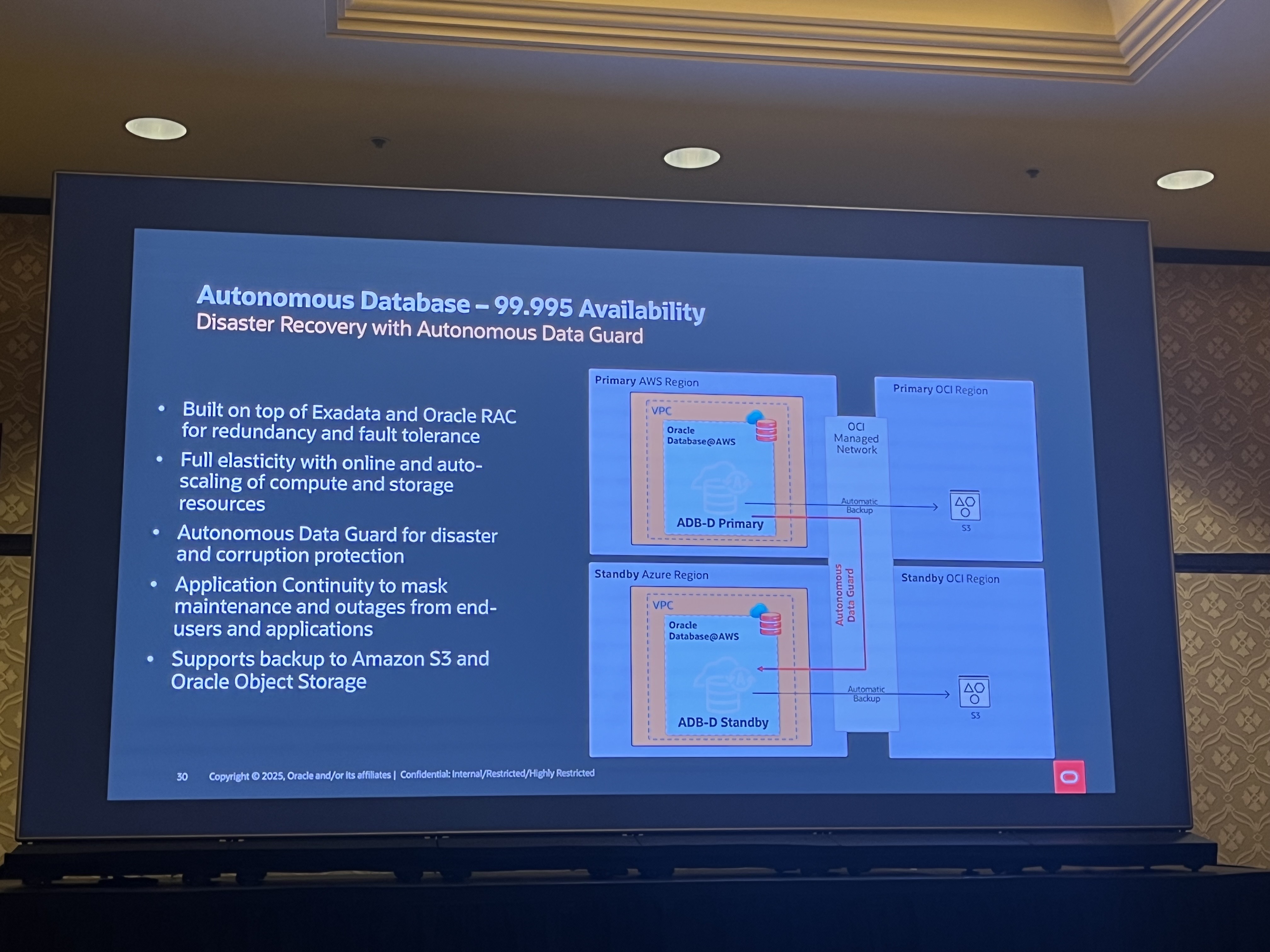

Autonomous Databaseは、99.995%の可用性(Availability)を保証しており、ミッションクリティカルなワークロードに対応するための強固な機能を提供します。

- 基盤技術:ExadataおよびOracle RACに基づく冗長性と耐障害性の上に構築されています。

- Autonomous Data Guard:災害およびデータ破損保護のためにAutonomous Data Guardを提供します。

- バックアップ:バックアップはAmazon S3およびOracle Object Storageに格納することが可能です。

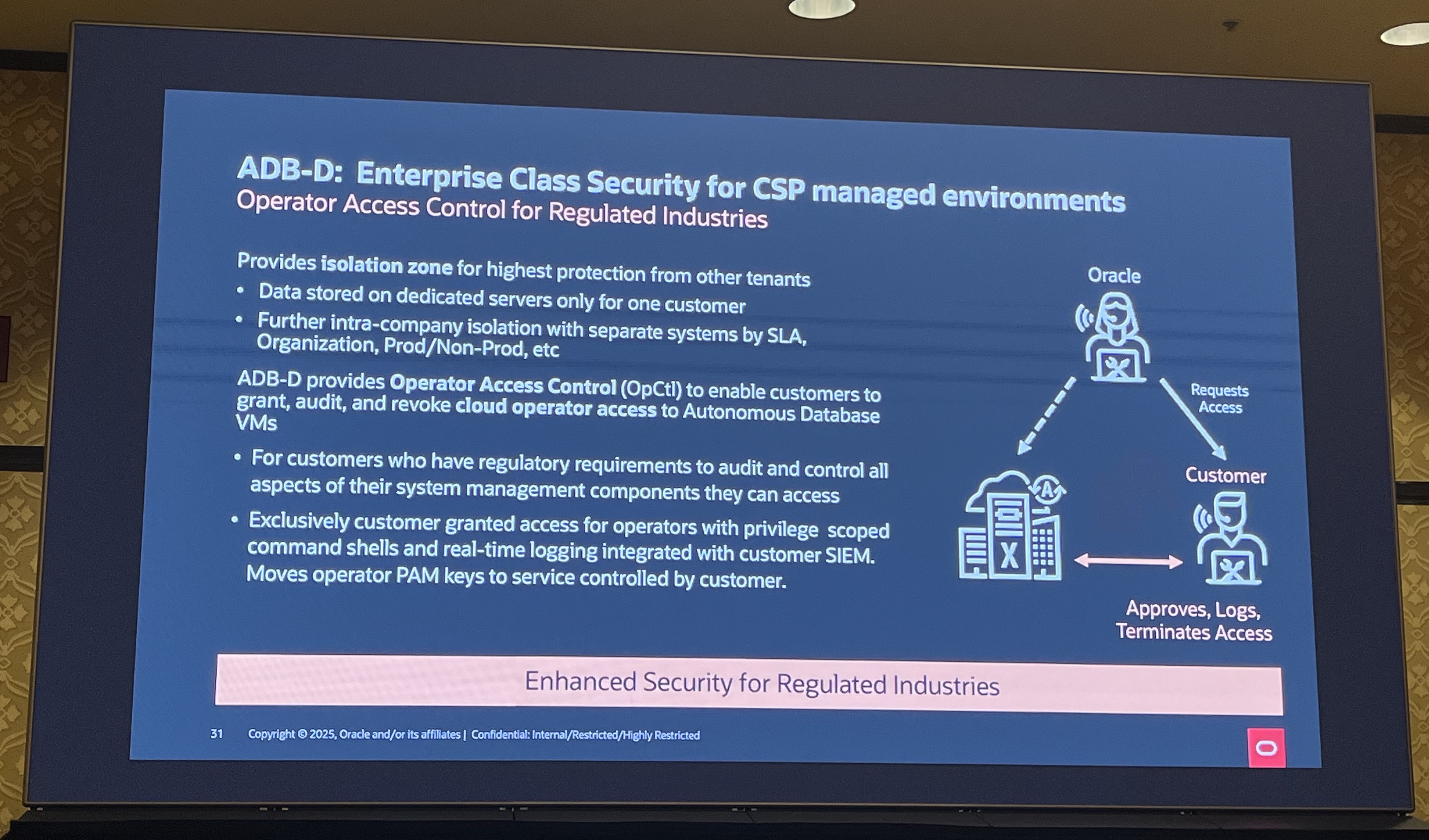

高度なセキュリティと運用ガバナンス

セキュリティと運用ガバナンスの面でも、高度な機能が提供されます。

- Operator Access Control (OpCtl):高度に規制された業界向けに、クラウドオペレーターによるAutonomous Database VMへのアクセスを顧客が監査、制御、取り消しできる機能を提供します。

- データは専用サーバーにのみ格納され、他のテナントから完全に隔離されます。

- オペレーターのアクセスには顧客の承認が必要で、特権により制御されたコマンドシェルと、顧客のSIEMに統合されたリアルタイムのログ記録が利用されます。

- 柔軟なメンテナンスサイクル:

- データベースリリースアップデートは四半期ごとに推奨されますが、インフラへのセキュリティアップデートは毎月提供され、ダウンタイムなしでオンライン適用されます。

- セキュリティ以外のアップデートは1四半期スキップすることが可能であり、ホリデーシーズンなど特定の期間を避けた柔軟なパッチ適用が可能です。

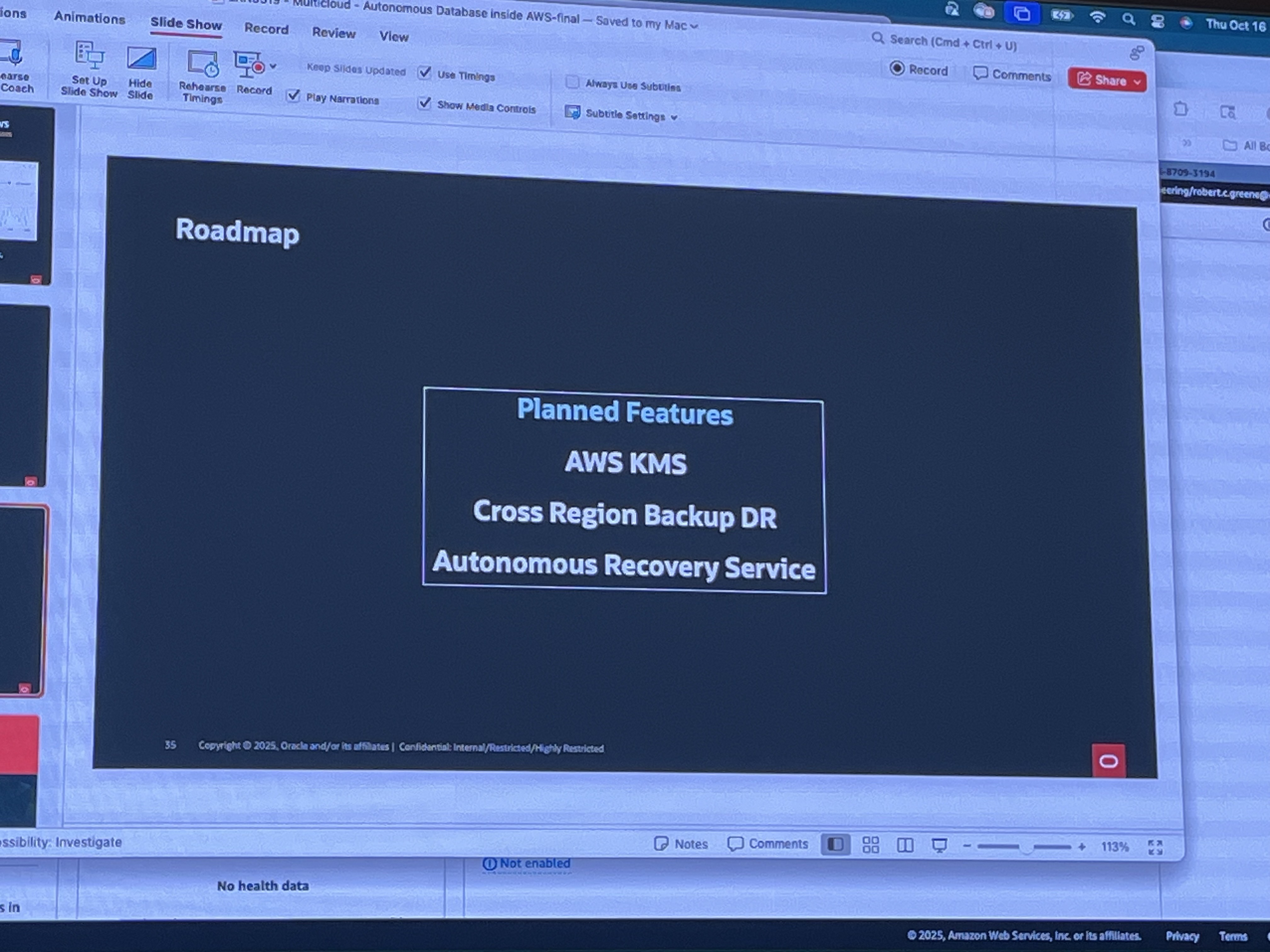

AWSサービスとの統合と今後のロードマップ

Autonomous Databaseは、AWSのオブザーバビリティプロセスに統合されます。

- オブザーバビリティ:140のメトリクス、APIライフサイクルイベント、監査ログをAWSのCloudWatchなどのサービスに統合し、監視・アラーム設定が可能。

- データ連携:Transit Gatewayを介したAmazon S3への容易なアクセス設定 や、Redshiftなどの分析機能へのデータ連携を可能にするZero ETLの有効化もサポート。

- 今後の計画 (Roadmap):AWS KMSとの統合、クロスリージョンバックアップ、Autonomous Recovery Serviceとの統合などが予定されているとのこと。

おわりに

今回のセッションでは、OracleのAutonomous Databaseが、AWS上でExadataという世界最高峰のデータ基盤を利用しつつ、いかにマルチクラウド時代の要件を満たしているかが明確になりました。

特に、インフラ部分の柔軟性と優れた高可用性は、データベース移行やモダナイゼーションを検討している企業にとって大きな魅力です。

また、高度なセキュリティ・運用ガバナンスを実現するOpCtl や、柔軟なメンテンスサイクルにより、企業は運用負荷を最小限に抑えつつ、ミッションクリティカルなワークロードを安心して展開できる環境が整っていることが強調されました。

Oracle Database@AWSは、マルチクラウド戦略を加速させ、データ活用の可能性を広げる強力なソリューションとして、今後さらに存在感を増していくかと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!