この記事について

当記事は、先日開催された AI Agent Summit ’25 Fall の中で行われたセッションのレポートとなります。

タイトル:コーディングだけじゃない、Gemini CLI 活用術

登壇:Google Cloud アプリケーション モダナイゼーション スペシャリスト 関本 信太郎 様

セッション概要

ターミナルで Gemini を利用するAIエージェント Gemini CLI の最新情報を紹介します。コード生成やデバッグはもちろんのこと、Google 検索、シェル実行、ファイル操作を統合した多様な活用法に焦点を当てます。リサーチ、クラウド運用、ドキュメント作成を自然言語で実行する方法から、MCP による拡張まで、具体的なデモを交えて解説します。

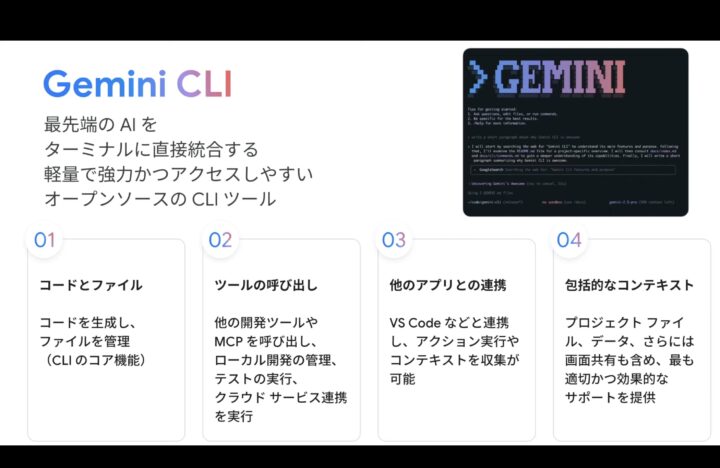

GeminiCLIの概要

本セッションはまずGeminiCLIの全体像と主な機能の紹介から始まりました。

- コードとファイル

- コード生成

- ファイルの生成、編集、削除など

- ツールの呼び出し

- デフォルトで備わっているツールに加え、MCP(※詳細は後述)経由で各種外部ツールを呼び出し、機能を拡張可能

- 他のアプリとの連携

- VS CodeなどのIDEと連携し、アクションの実行やコード・ファイルの差分をIDE側で確認できる

- 包括的なコンテキスト

- プロジェクト、ファイル、データ、画面共有まで認識できる

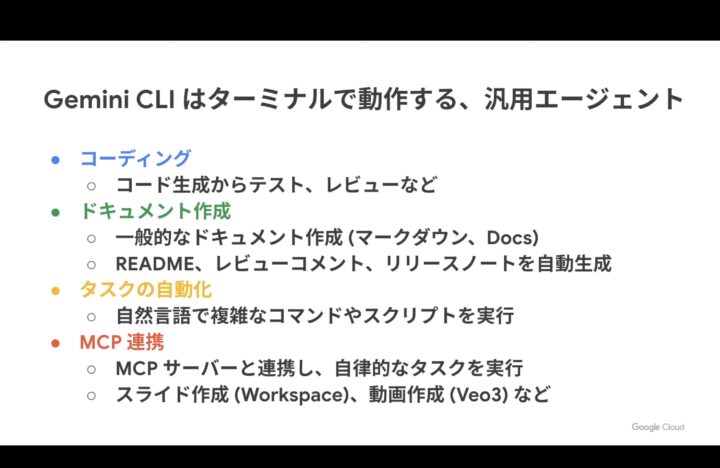

Gemini CLIはターミナルで動作する汎用エージェント

本セッションで特に強調されていたのがこの点です。

GeminiCLIはコーディングに特化したエージェントではなく、ターミナルで動作する、汎用エージェントであるということや、

ドキュメント作成やタスクの自動化、MCPと連携した拡張性(※詳細は後述)についてお話がありました

Chat機能の進化

従来のAIチャットは「質問に答える」ことが中心でしたが、Geini CLIのようなAIエージェントの登場により、以下のことが可能となりました。

- より複雑な問題を複数のステップで解決する

- 開発者に代わって提案された解決策を実行する

- 開発者ツールとの統合により影響を増幅する

- 豊富なツーリングエコシステムをサポートするための拡張性

関本様は「開発者に代わって実行できる能力を得たという点が一番大きな点」とおっしゃっていました。

Gemini CLIを利用する3つの意義

次に、なぜあえてターミナルでGemini CLIを動かすのか、その意義について解説がありました。

フロー状態の維持

一つ目がフロー(集中)状態の維持です。

開発中にChatなどを開くと、都度Webブラウザを開くことになります。その結果、「ちょっとしたタスクを行う」→「webブラウザを開く」→「お、メールが来てる」→「メール対応で調べ物をする」→「あれ、さっきどこまで進んだんだっけ、、」と言ったように集中が切れてしまいがちです。

しかし、ターミナルの中で完結すれば集中状態を切らすことなく、作業を続けることができます。

ローカルファイルシステムへのアクセス

カレントディレクトリ配下にあるファイルをAIが直接確認し、変更したり、作業をしてもらったりすることが自由にできます。

コマンド実行

ローカルにインストール済みの任意のコマンド(gitやgcloudなど)をAI Agentに指示して実行させることが可能です。

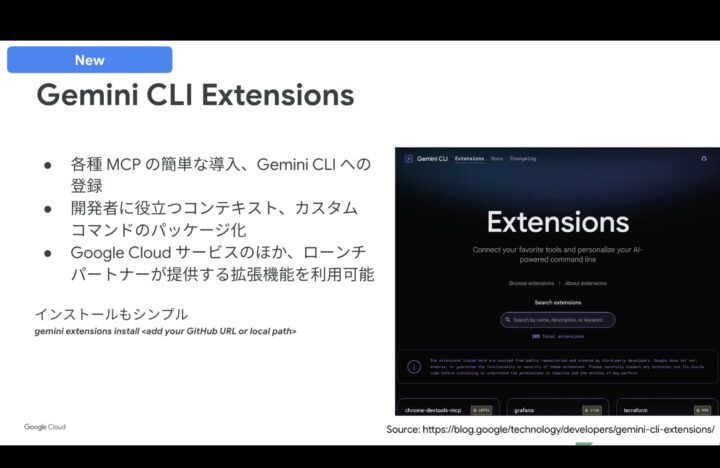

新機能「Gemini CLI Extensions」の紹介

従来、MCPを設定したり、サーバーを立てたりする作業は若干の手間がありました。

しかし、この拡張機能は内部でMCPサーバーを起動し、設定も自動で行ってくれます。

マーケットプレイスのような場所から必要な拡張機能を探し、登録をする流れです。

また、コンテキストの集合もありインストールすると自動的に膨大なコンテキストをセットしてくれます。

gemini extensions install

このコマンドを実行するだけで、数十秒後には利用可能になります。

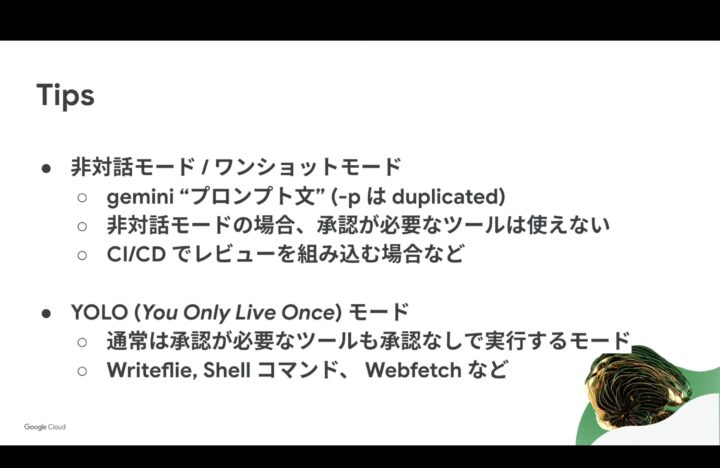

Tips

非対話モード/ワンショットモード

「非対話モード/ワンショットモード」とは、AIと何度もチャットをせず、1回のプロンプトだけで結果を受け取るモードです。

1つの命令を実行したら結果を返して終了するため、CI/CDパイプラインに組み込むのに最適です。(GitHub Actionsなど)

YOLO(You Only Live Once)モード

通常は実行前に承認が必要なコマンド(ファイル削除やデプロイなど)も承認プロセスなしで実行できるモードです。-yで起動できます。

毎回承認をすることが面倒な安全性が確認された提携作業を高速化できます。このモードをうまく利用すると生産性がとても向上するなと思いました。

コーディングだけじゃない!Gemini CLI 活用術 9選

セッションで紹介された、具体的な活用術をご紹介します!

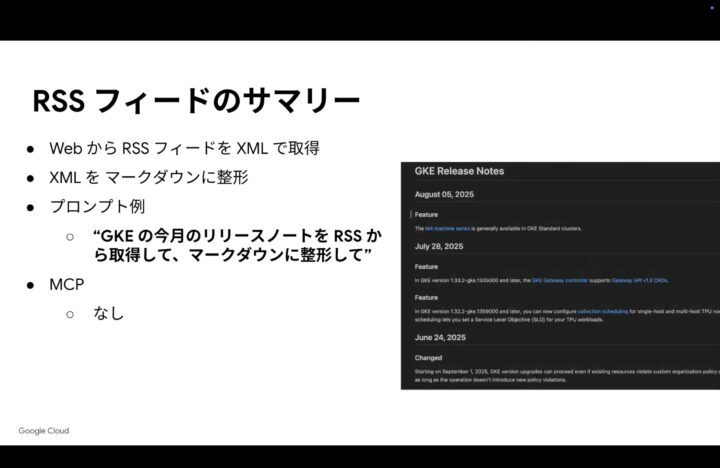

RSSフィードのサマリー

Gemini Appなら二段階の手間がかかる(取得し、XMLをみやすいように整形する)ところを、WebからRSSフィードを探して取得し、整形。要約までをワンストップで実行。

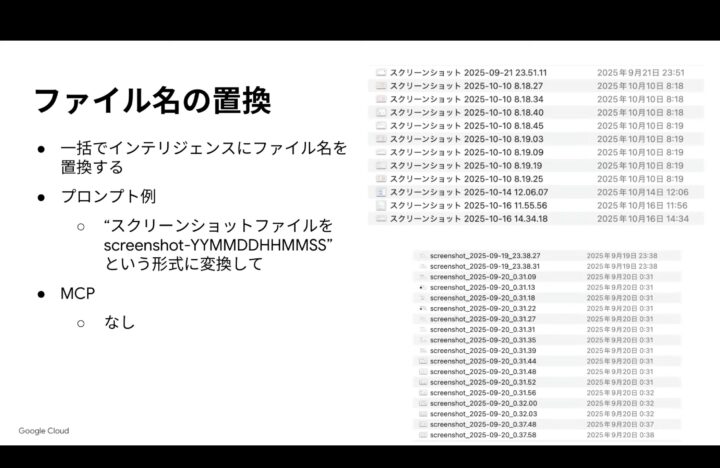

ファイル名の置換

正規表現や専用ツールを使わずとも、「こういうルールでファイル名を変更して」と自然言語で指示するだけで、ファイル名の置換が可能です。

画像生成とアプリケーションへの実装

画像を生成し、GCSにアップロードしてURLを取得するという作業をしなくても、ターミナルで生成・保存した画像ををそのままコードの中に埋め込める

マークダウン変換

顧客から画像で送られてきた仕様書や、PDFのセミナー資料など、テキストコピーが難しいドキュメントも、Geminiのマルチモーダル機能を活かして高精度にマークダウン化できます。

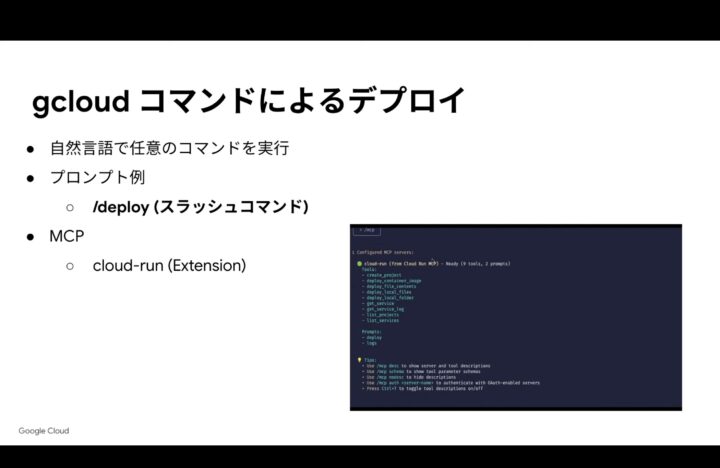

gcloud コマンドによるデプロイ

「cloud-run」Extension(MCPサーバー)を利用することで、/deploy のような単純なコマンドで簡単にデプロイが完了します。

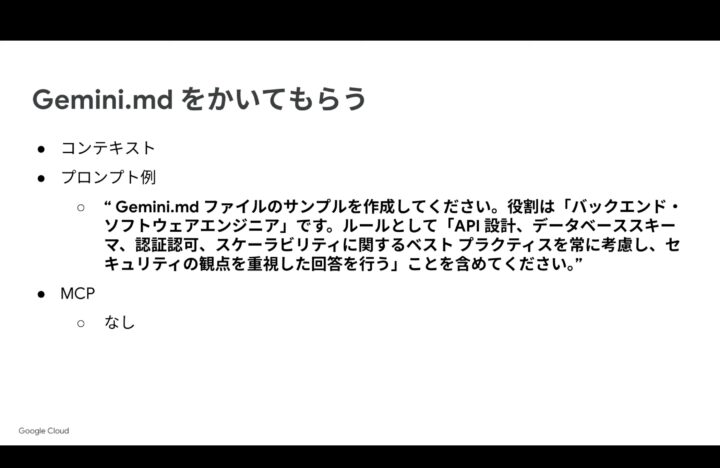

Gemini.mdを書いてもらう

画像のプロンプトのように自然言語で指示をし、Gemini.mdを作成できます。

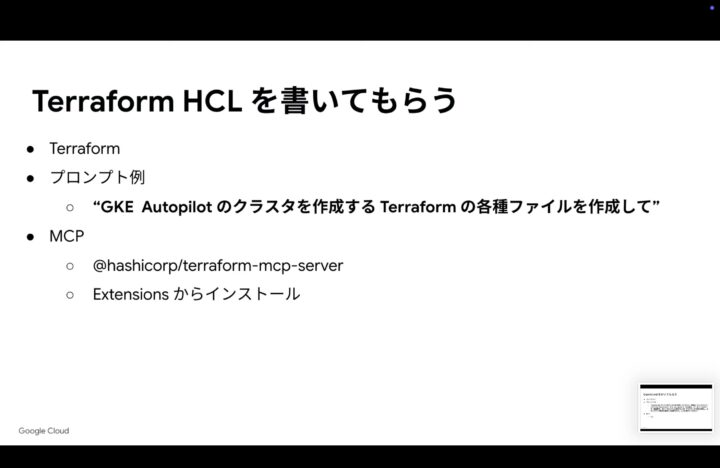

Terraform HCLを書いてもらう

画像に記載されているMCPサーバーを利用することにTerraform HCLを書いてくれます。

プロンプトの「各種ファイルを作成して」という文言がポイントで、Terraformに必要な各種ファイルを一回の命令で作成できます。

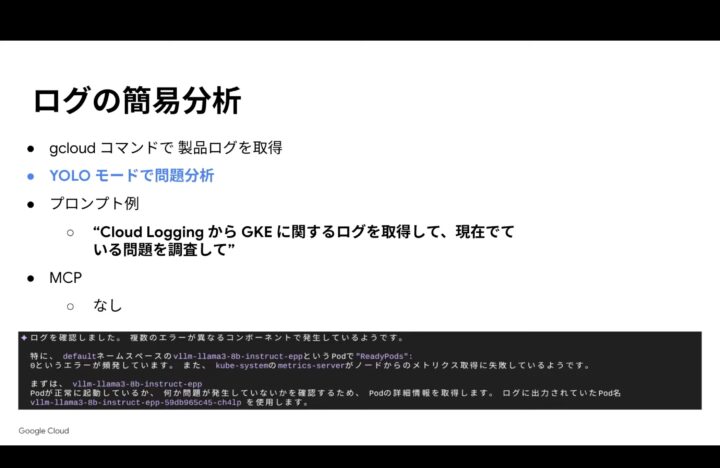

ログの簡易分析

画像のようなプロンプトを投げると、まずCloudLoggingからログをコンテキストに流してくれます。

するとそのコンテキストをもとに、問題を調査してくれるため、完全に放置でログ分析が完了します。

コーヒを飲んで一息ついたり時間を有効活用できます!

ドキュメント&スライド作成

プロジェクトのコードが溜まってきた、、

READMEの内容が理解が追いついてない、、

そう言った場合に、Gitリポジトリごとなげて要点をドキュメントやスライド作成をしてまとめてくれます。

まとめ

私自身、本セッションを聞くまでは、Gemini CLIはコーディング支援ツールだと思っていました。

しかし、コーディングなどのあらゆる作業をターミナル上でサポートできる「汎用的なツール」という認識に変わりました。

MCPという技術の登場により、その拡張性も無限の可能性を秘めていると改めて感じました。

私自身更なる便利な使い方を探していこうと思います!

お読みいただき、ありがとうございました!