はじめに

こんにちは!DX開発事業部モダンエンジニアリングセクションの戸塚晴菜と申します。

2025年10月30日、31日で開催された、「AI Agent Summit 25 Fall」の2日目に現地参加してきました!

本記事では、特に印象的だったセクションを紹介し、私なりの感想をお届けします。

セッション概要

セッション名: コーディングだけじゃない、Gemini CLI 活用術

登壇者: 【関本 信太郎 様(Google Cloud)】

セッション紹介文: 毎日使う「ターミナル」に、GeminiのAIの力を直接統合するのが「Gemini CLI」です。

本セッションでは、単なるコード生成だけでなく、ファイル操作、コマンド実行、ドキュメント作成、ログ分析まで、ターミナルを「汎用エージェント」として活用するデモが紹介されました。

Gemini CLIについて

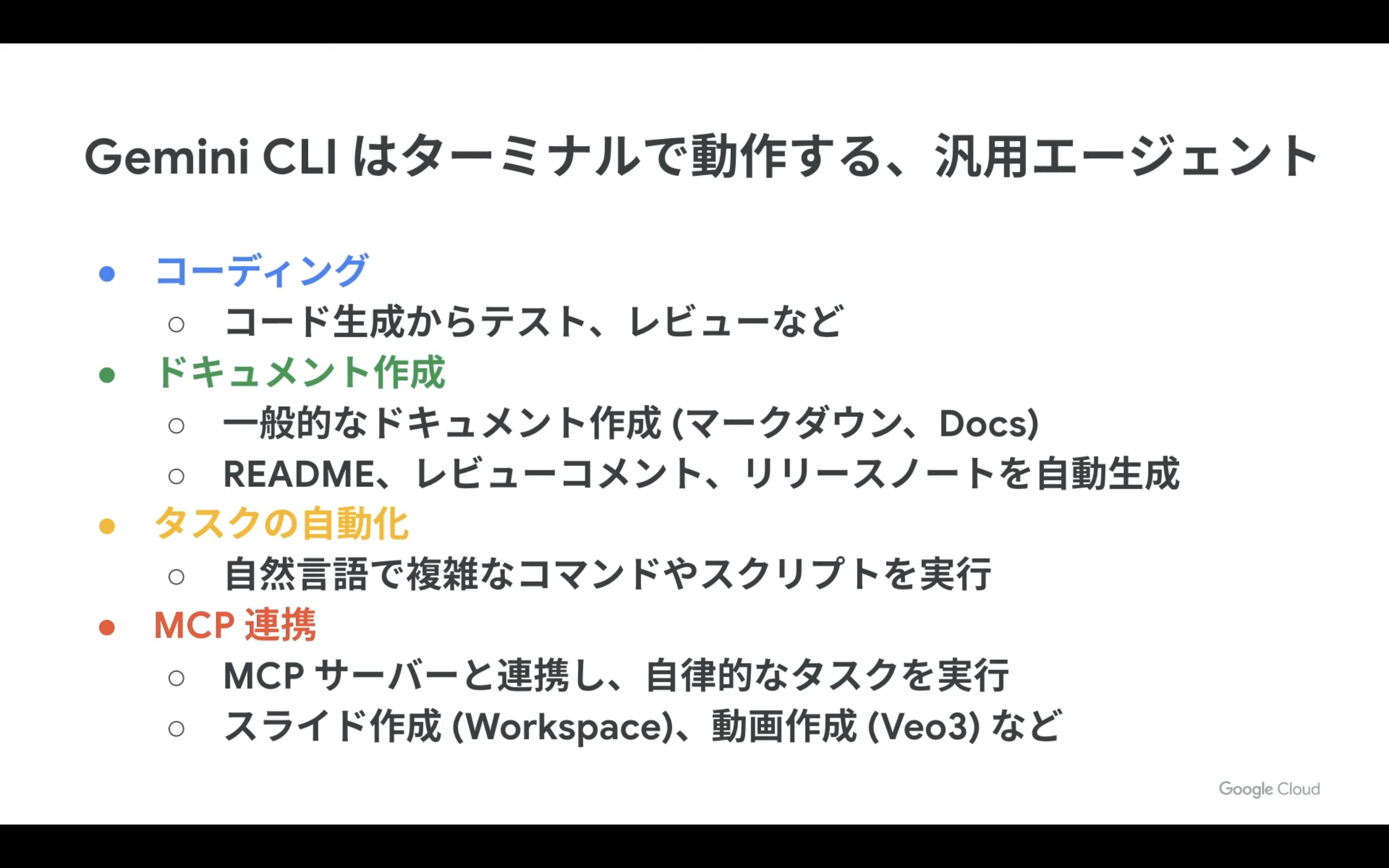

Gemini CLIは、コーディングのサポートはもちろん、ドキュメント作成やタスクの自動化、さらにはMCP(Model Context Protocol)サーバーと連携した自律的なタスク実行まで、ターミナルを起点にあらゆる業務をサポートする「汎用エージェント」として設計されています。

なぜターミナルでAIを使うのか? 集中を途切れさせない「フロー状態の維持」

セッションで関本様が特に強調されていたのが、CLIを利用することによる「フロー状態の維持」の大切さでした。

作業中に調べもののためにブラウザを開き、ターミナルとブラウザを何度も行き来するうちに、集中が途切れてしまった経験はありませんか?

Gemini CLIのメリットは、この「行き来」をなくせることです。

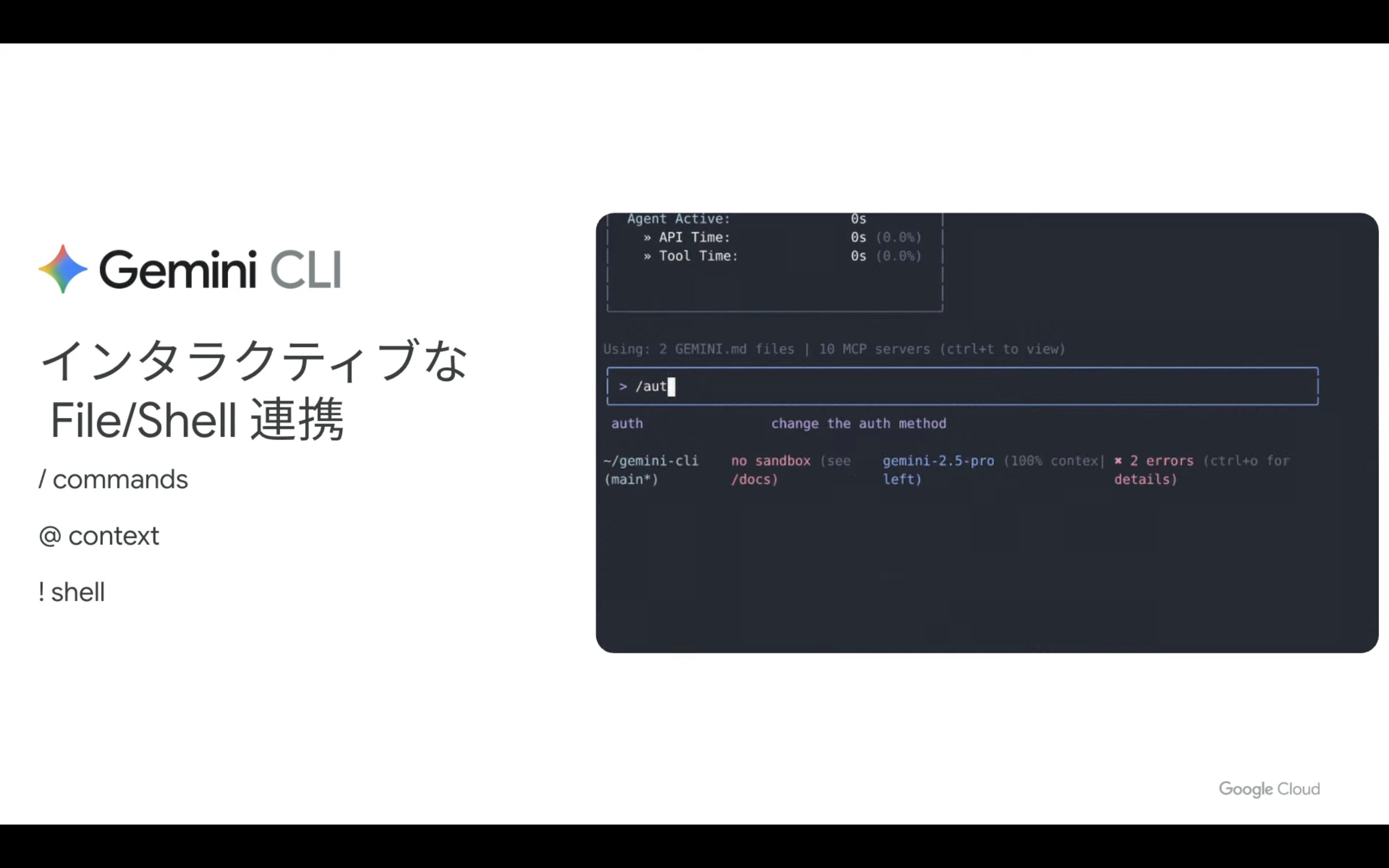

ローカルファイルへのアクセス: @ を使って、AIに読み込ませたいファイルをコンテキストとして明示的に指定できます。

コマンド実行: !shell を使えば、AIとの対話を中断せずにシェルコマンドを実行できます。

ターミナルから離れることなく、AIのサポートを受けられることにより、集中力(フロー状態)が維持され、作業の効率化に繋がります。

Gemini CLI「コーディング以外」の使い方を紹介!

今回のセッションデモで紹介されたGemini CLIの「コーディング以外」の使い方をご紹介します!

ビルトインツールによる調査・ファイル操作

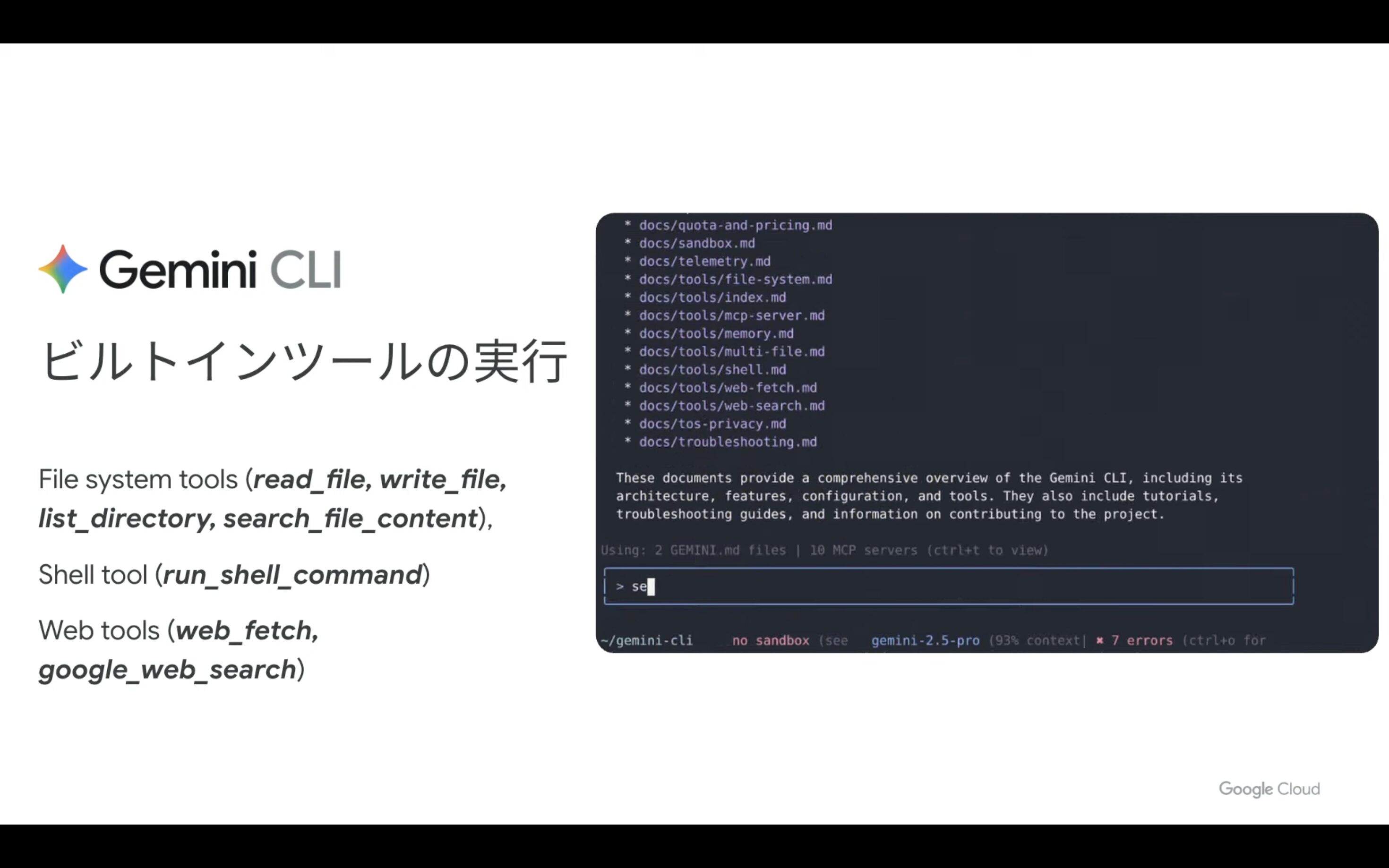

Gemini CLIには、ファイル操作(read_file, write_file)やWeb検索(google_web_search)など、ビルトインツールがあります。

例えば、gemini “〇〇について最新の情報を教えて” –search のように、Google検索を統合してターミナルから離れずに情報を得ることが可能です。

AIのコマンド実行も安心!「サンドボックス」と便利な実行モード

AIにローカルファイルへのアクセスやコマンド実行を任せるのは、セキュリティ面で不安を感じる方も多いと思います。

私も少し抵抗がありました。

Gemini CLIには、セキュアな「サンドボックス」機能があります。

gemini -s (サンドボックスオプション) を付けて実行すると、DockerやPodmanを利用した隔離環境でAIエージェントが動作します。

これにより、万が一AIが意図しない動作をしても、ローカル環境の限られた一部にしか影響が及ばないため、安心してコマンド実行を任せることができます。

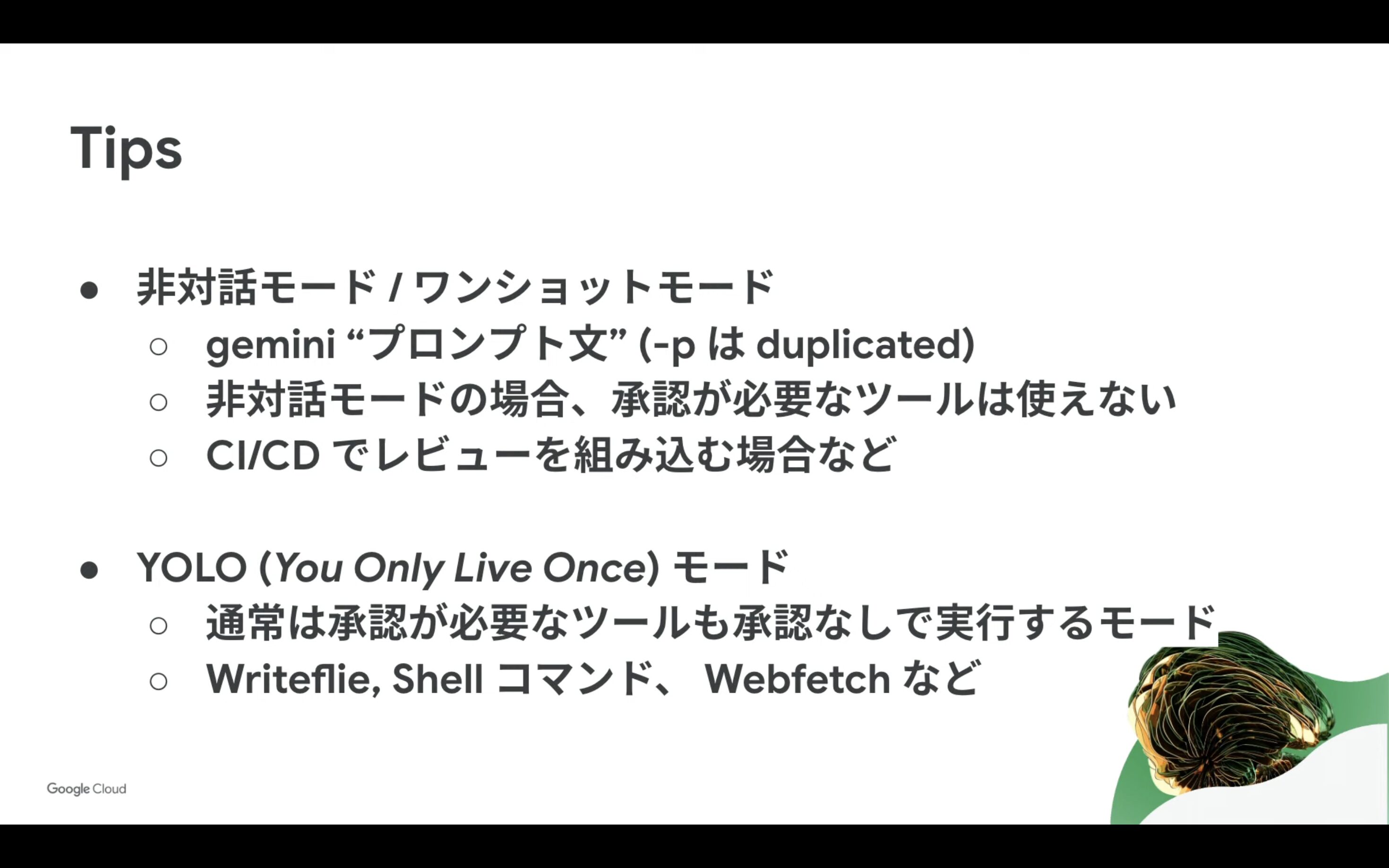

承認不要の「YOLO」モード

通常、write_file(ファイル書き込み)やrun_shell_command(シェル実行)など、リスクのあるツールを実行する際は、ユーザーの承認(Yes/No)が求められます。

しかし、「YOLO (You Only Live Once) モード」を使えば、この承認プロセスをスキップし、AIが自律的にタスクを実行します。

CI/CDパイプラインに組み込む場合など、非対話型の実行環境で非常に役立つモードです。

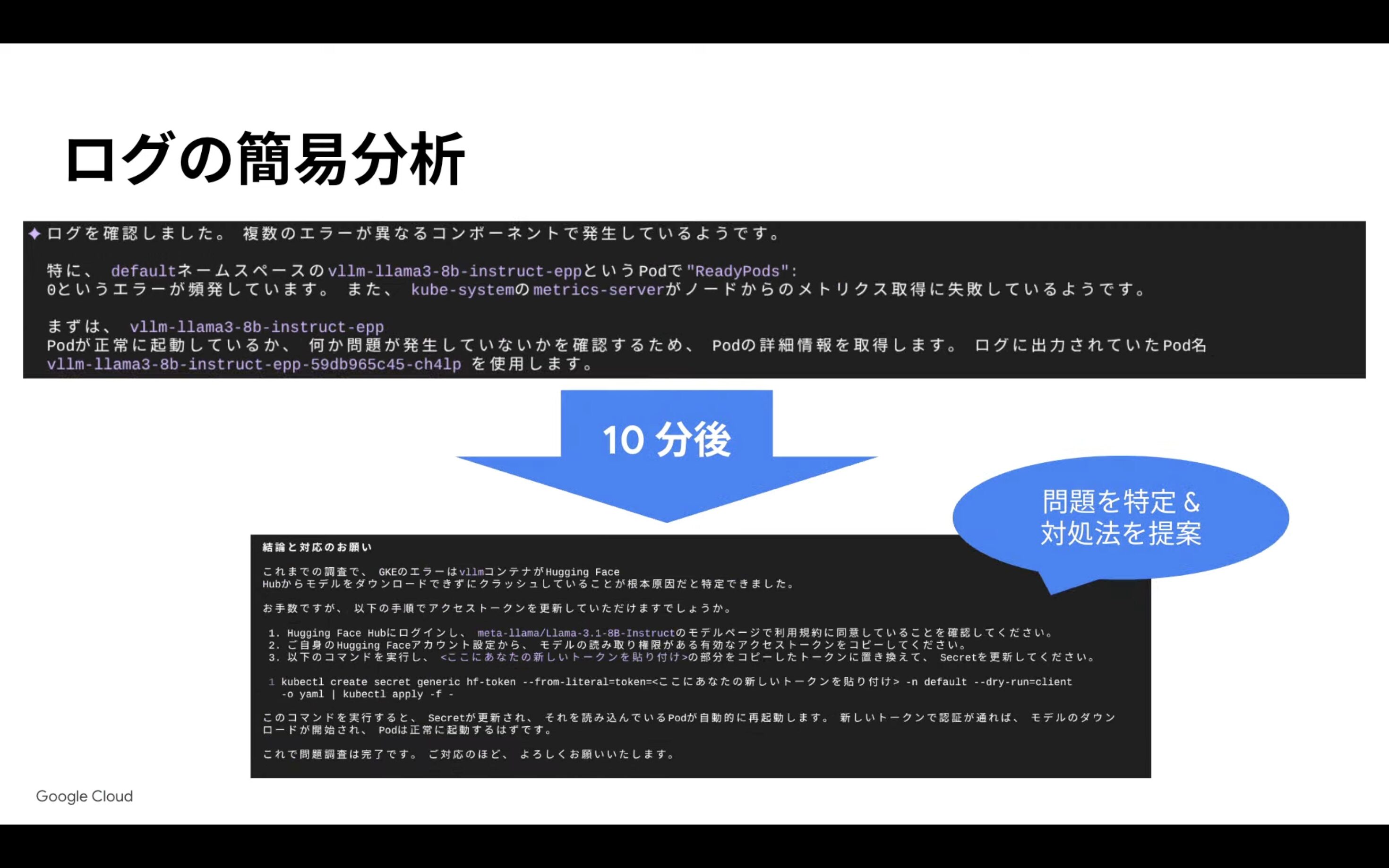

ログの簡易分析

特に印象的だったのが「ログの簡易分析」です。

「Cloud Logging から GKE に関するログを取得して、現在でている問題を調査して」 このような指示だけで、Gemini CLIが(YOLOモードで)gcloudコマンドを実行してログを取得してくれます。

その後、ログからエラーの原因を特定し、具体的な対処法(kubectl コマンドの提案)まで提示してくれます。 これは、エラーに悩まされる時間を短縮することができます。

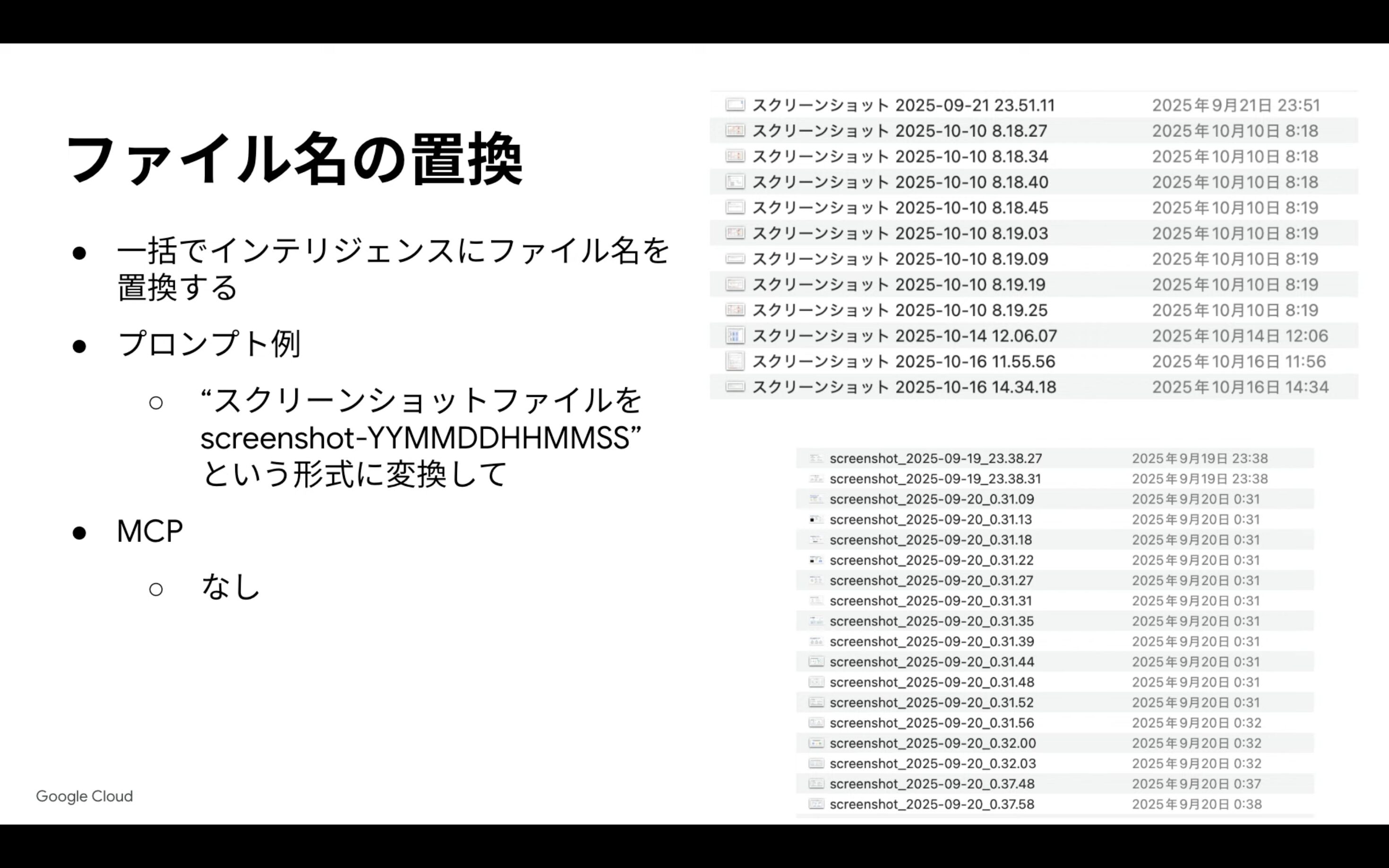

面倒なファイル名の一括置換

ターミナル作業で手間がかかるのが、大量のファイル名の変更です。

デモでは、「スクリーンショット-YYYYMMDDHHMMSS という形式に変換して」と指示するだけで、大量のスクリーンショットファイルをインテリジェントに一括置換していました。

繰り返し行うような作業をAIに任せられることは、非常に効率的です。

画像生成とアプリケーションへの実装

MCP (Extension) と連携し、ターミナルから画像生成AI(Nano BananaやImagen)を呼び出すデモも行われました。

「Blogのバナーに利用するカフェの画像を生成して、バナーとして設定して」 このように指示するだけで、画像が生成され、アプリケーションに実装されるという一気通貫の作業が可能です。

PDFや画像からのマークダウン変換

Geminiの強力なマルチモーダル性能を活かし、PDFや画像ファイルからテキストを抽出してマークダウンに変換するデモも紹介されました。

「PDFファイルをマークダウンに変換して」と指示するだけで、整ったマークダウンが生成されます。

Gitリポジトリからのドキュメント&スライド作成

MCP (GitHub ExtensionやWorkspace) と連携し、Gitリポジトリの情報を基にドキュメントやスライド(Google Slide)を自動生成する活用例です。

「現在のアプリケーションの仕様をドキュメント化してマークダウンファイルに纏めて」 といった指示で、リポジトリをAIが解析し、仕様書を作成してくれます。

まとめ

今回のセッションのまとめは以下の3つです。

Gemini CLI はターミナルで動作するエージェントである

コーディングや面倒な作業を楽にしてくれる

MCPで無限の可能性(Extensionsでインストールも簡単)

Gemini CLIは、コーディングだけでなく、私たちエンジニアが毎日使うターミナルを、AIの力で「汎用エージェント」へと進化させてくれるツールだと実感しました。

感想

このセッションを通して、私の中で Gemini CLIに対するイメージが大きく変わりました。

単なるコーディングをサポートするツールではなく、ターミナル作業全般をサポートする「汎用エージェント」としての今後の可能性を実感することができました!

特に、「ログ分析」や、Gitリポジトリを基にした「ドキュメント自動生成」といった活用例は、新卒である私にとって非常に心強い機能です。

経験の浅いうちに時間がかかりがちなエラー解決や既存の仕様書把握にかかる時間を大幅に短縮してくれます。

まずは、日々のちょっとした調べ物やファイル操作といった身近なタスクから、この「汎用エージェント」を積極的に活用していきたいと思います!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。