はじめに

監視ツールを導入し、メトリクスやログを可視化できるようになると、次に取り組むのがアラート設定です。

しかし実際の運用では、「通知が多すぎて見なくなる」「どれが本当に重要なのかわからない」といった課題に直面するケースは少なくありません。

本記事では、実運用の中でよく見られる課題をもとに、アラートの質を改善するための5つのヒントを紹介します。

しきい値の調整にとどまらず、運用に耐えるアラート設計という観点で整理します。

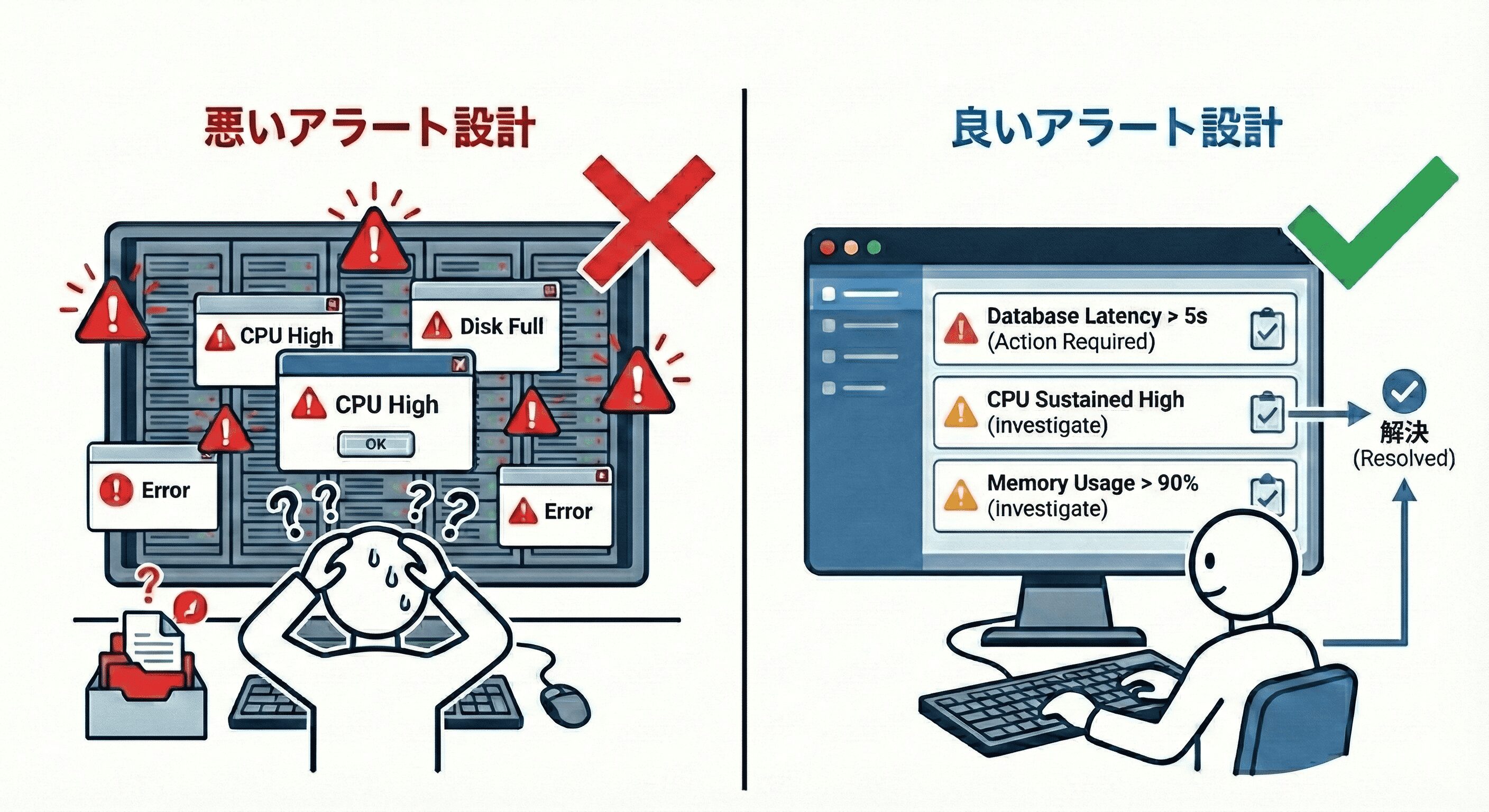

「とりあえずアラート」を作った結果どうなるか

監視を始めた直後は、CPU使用率やディスク使用率など、目についた指標に対して次々とアラートを作成しがちです。

この段階では「監視できている」感覚は得られますが、運用が始まると次のような問題が顕在化します。

・通知が頻発し、重要度の判断がつかない

・対応不要なアラートまで通知される

・結果としてアラートが見られなくなる

この状態はツールの問題ではなく、アラート設計の前提が整理されていないことが原因です。

ヒント① アラートは「人が動くかどうか」で定義する

アラートを設計する際、最初に考えるべきなのは「この通知を受け取ったとき、人は何をするのか」という点です。

通知を受けても取るべきアクションが思い浮かばないアラートは、運用上ほとんど価値がありません。

例えば次のように整理できます。

・即時対応が必要な状態

・状況を確認し、影響有無を判断したい状態

・傾向把握のために記録しておきたい状態

この切り分けを行わずにアラートを増やすと、後から整理するコストが大きくなります。

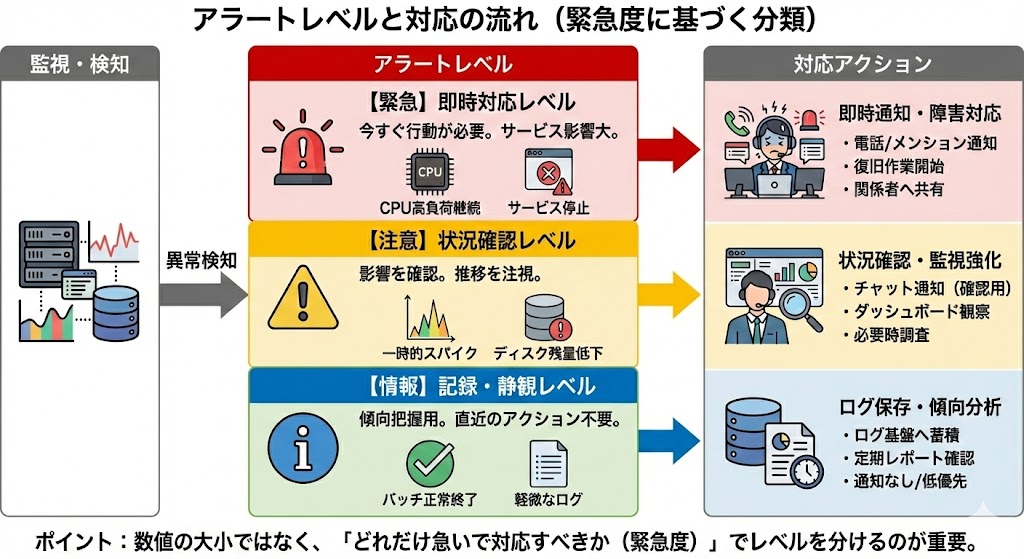

ヒント② 重要度ではなく「対応の緊急度」でレベルを分ける

多くの監視ツールでは、複数のアラートレベルを設定できますが、すべてを最も高いレベルで通知してしまうケースもよく見られます。

緊急度の高いアラートは「即時対応が必要な状態」に限定し、それ以外は「状況を把握するための通知」として扱うのが基本です。

例えばCPU使用率の場合、短時間の高負荷は注意喚起レベル、一定時間継続する高負荷は即対応レベル、といった形で役割を分けることで、通知の意味が明確になります。

重要なのは、数値の大小ではなく、対応の緊急度で区別することです。

ヒント③ 評価期間と判定方法を見直す

誤検知の多くは、評価期間や判定方法の設定が原因です。一時的なスパイクに反応してアラートが発報されると、運用負荷が一気に高まります。

瞬間的な値ではなく一定時間の平均を見る、一定時間継続した場合のみ判定するといった工夫を行うことで、不要な通知を大幅に減らせます。

アラートは「異常を検知する」だけでなく、「安定した判断を行う」仕組みとして設計する必要があります。

ヒント④ データ欠損や復旧条件をあらかじめ決めておく

データが取得できない状態をどう扱うかは、運用で意外と悩ましいポイントです。常にデータが送信される前提の監視では、データ欠損自体が異常を示すケースもあります。

また、復旧条件を意識せずに設定すると、アラートが解除されない、もしくは解除のタイミングが分かりづらくなります。

アラートは「発報」だけでなく、「いつ解決したとみなすか」まで含めて設計することが重要です。

ヒント⑤ アラートは「育てるもの」と考える

アラート設計を一度で完璧に仕上げるのは現実的ではありません。運用を始めて初めて、通知の多さや内容の妥当性が見えてきます。

通知が多すぎないか、本当に必要なアラートか、対応フローと合っているかといった観点で定期的に見直すことで、アラートの質は徐々に改善されていきます。

アラートは作って終わりではなく、運用に合わせて調整していくものです。

まとめ

アラートは、数を増やすことが目的ではありません。本当に重要な状態を、適切なタイミングで知らせることが重要です。

・人が動くかどうかを基準にする

・対応の緊急度でレベルを分ける

・評価期間や復旧条件まで含めて設計する

これらを意識することで、アラートは「うるさい存在」から「頼れる情報源」へと変わっていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。