はじめに

オラクル・コーポレーション主催の「Oracle CloudWorld Tour Tokyo 2025」に現地参加してきました。

本イベントは、ラスベガスで開催される Oracle CloudWorld の各都市版のひとつになります。

昨年は世界8都市での開催でしたが、今年は 世界21都市 に拡大され、さらに多くの地域でオラクルの最新技術や事例が共有されています。

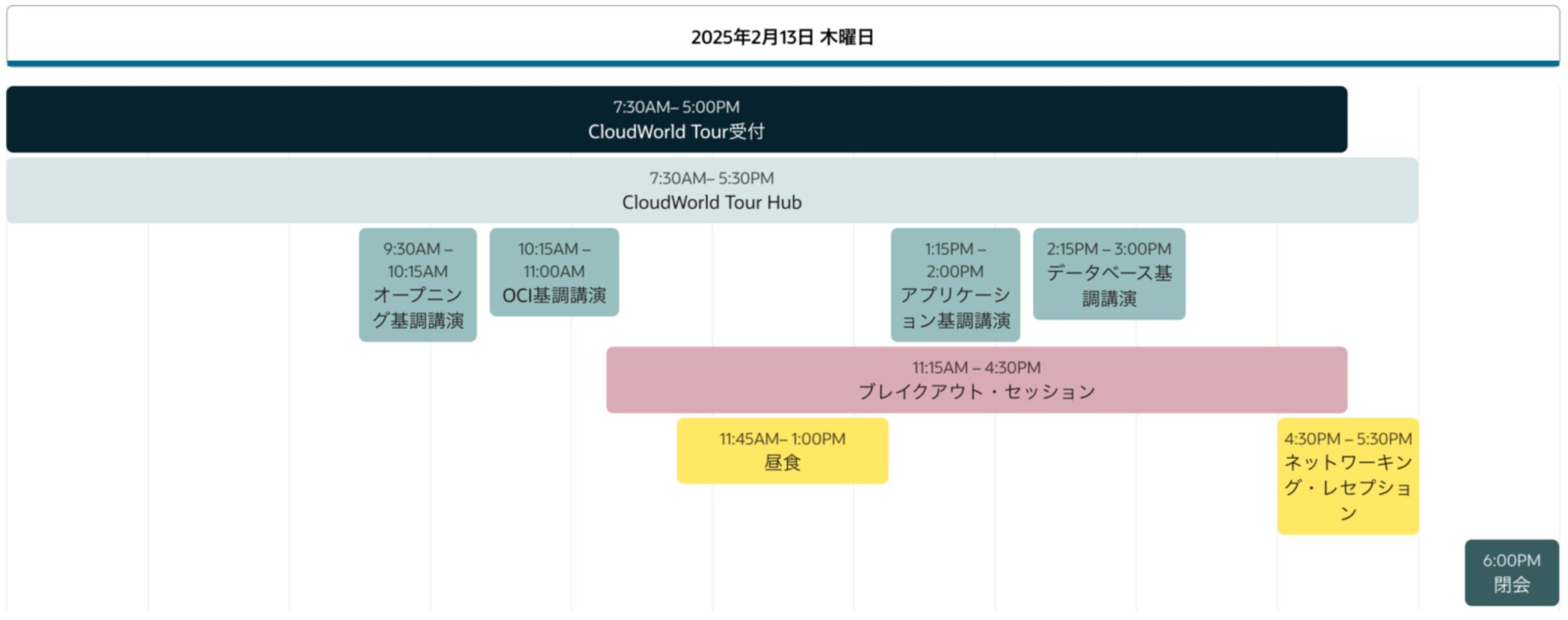

| 開催日時 | 2025年2月13日(木)7:30~18:00 |

| 会場 | ザ・プリンス パークタワー東京 |

| 主催 | オラクル・コーポレーション |

| イベント詳細 | Oracle CloudWorld Tour |

| 参加費 | 無料(事前登録制) |

朝7時半からの開場にもかかわらず、多くの方々が早朝から参加され、会場は活気に満ちていました。

会場内ではさまざまなセッションやブース展示が行われており、本レポートでは当日現地で体験した内容をお届けします!

イベント会場へ

イベント参加への事前登録で、前日に会場パスのQRコードがメールで送付されます。

当日はそのQRコードと身分証明書を提示することで、スムーズに入場できました。

基調講演

オープニング基調講演 ~ AIがもたらすビジネス価値 ~

オープニング基調講演では、オラクルCIOのジェイ・エバンス氏と日本オラクル株式会社の社長 三澤 智光氏が登壇し、OracleのAI戦略とクラウドインフラの活用について、事例を交えながらオラクルのビジョンと戦略が紹介されました。ベンダー事例としては、AIを活用した企業の意思決定の効率化と最適化、GPUクラウドの導入によるAIワークロードの処理能力向上が語られました。

OracleのAI技術がクラウドインフラ全体と統合されることで、企業の業務改善に直接貢献する仕組みが構築されていることが理解できました。

特に国内の大手SIerがOracleのクラウドを採用し、高度なAI機能を実装している点が印象的でした。また、AIを活用した調達業務の最適化や、GPUクラウド導入によるAIワークロードの高速化など、具体的な活用事例が紹介されたことで、企業がAI導入を進める上でのメリットがより明確になりました。

一方で、企業ごとの業務に最適化されたAIモデルの開発や、セキュリティ対策の更なる強化が必要だと感じました。OracleのクラウドインフラとAIの進化により、さまざまな業界での活用がさらに広がることが期待されます。

OCI基調講演 ~ OCIがもたらす新たな価値 ~

OCI基調講演には、当社の代表取締役社長 岩永 充正がゲスト登壇し、日本オラクル株式会社 専務執行役員 クラウド事業統括 竹爪 慎治氏と対談いたしました。

長年AWSやGoogle Cloudを扱い、多くの企業のクラウド導入を支援してきたアイレットが、アイレットならではの視点でOCIの特性や、クラウド導入における考え方を語られていた点が印象的でした。

OCIは従来のパブリッククラウドにはない柔軟性と、エンタープライズ向けの拡張性を備えており、クラウド市場全体のトレンドとして、選択肢の増加とともに、多様なニーズに対応する必要性が高まっていることが強調されていました。

また、OCIはハイブリッドやマルチクラウド環境との親和性が高いことが大きな強みとして挙げられ、顧客にとって非常に有力な選択肢となることが理解できました。

今後OCIがどのように進化し、AWSやGoogle Cloudと差別化を図っていくのか注目していきたいです。

本セッションの様子はオンデマンドでご視聴いただけますので、ぜひご覧ください!

セッション

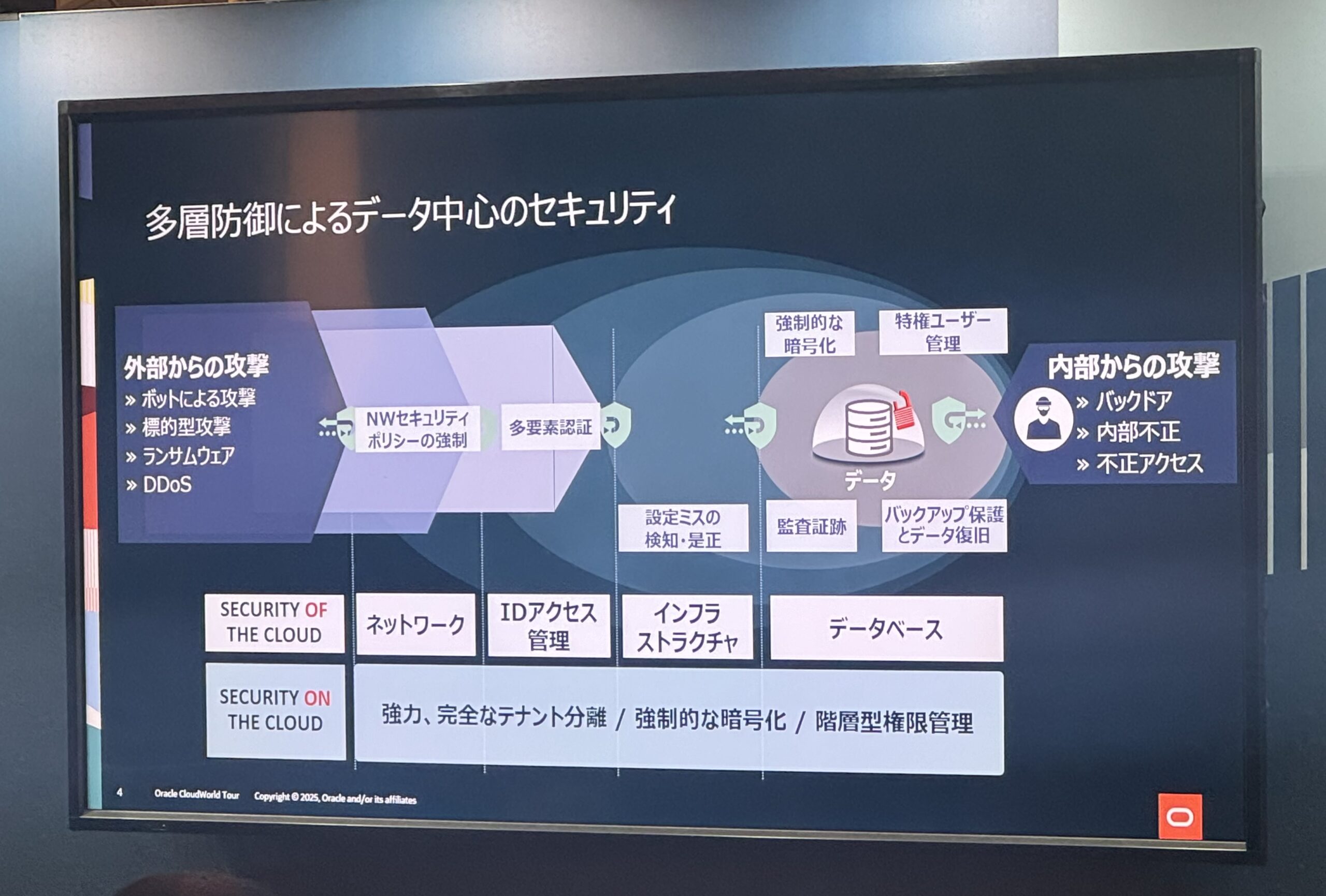

マルチクラウド時代のセキュリティ:多層防御と最新技術で守るOCIの実力とは

OCIのセキュリティ機能について、基本的なものから最新のイノベーションまでが紹介されました。

OCI IAM、Oracle Cloud Guard、Oracle Security Zones、Autonomous Recovery Service、Zero Data Loss Autonomous Recovery Serviceなどの多層防御機能が説明を受け、OCIのセキュリティ機能が多層防御によって強固に設計できることが理解できました。

特に、IAMの一元管理やCloud Guardの自動監視・修正機能は、設定ミスのリスクを減らす上で非常に有効だと感じました。

また、Zero Data Loss Autonomous Recovery Serviceyの仕組みはランサムウェア対策としても重要で、クラウド上でのデータ管理において信頼性を大きく向上させる要素となります。

今後、OCIを活用する際には、これらのセキュリティ機能を適切に組み合わせることで、安全で効率的なクラウド環境を構築が期待できそうです。

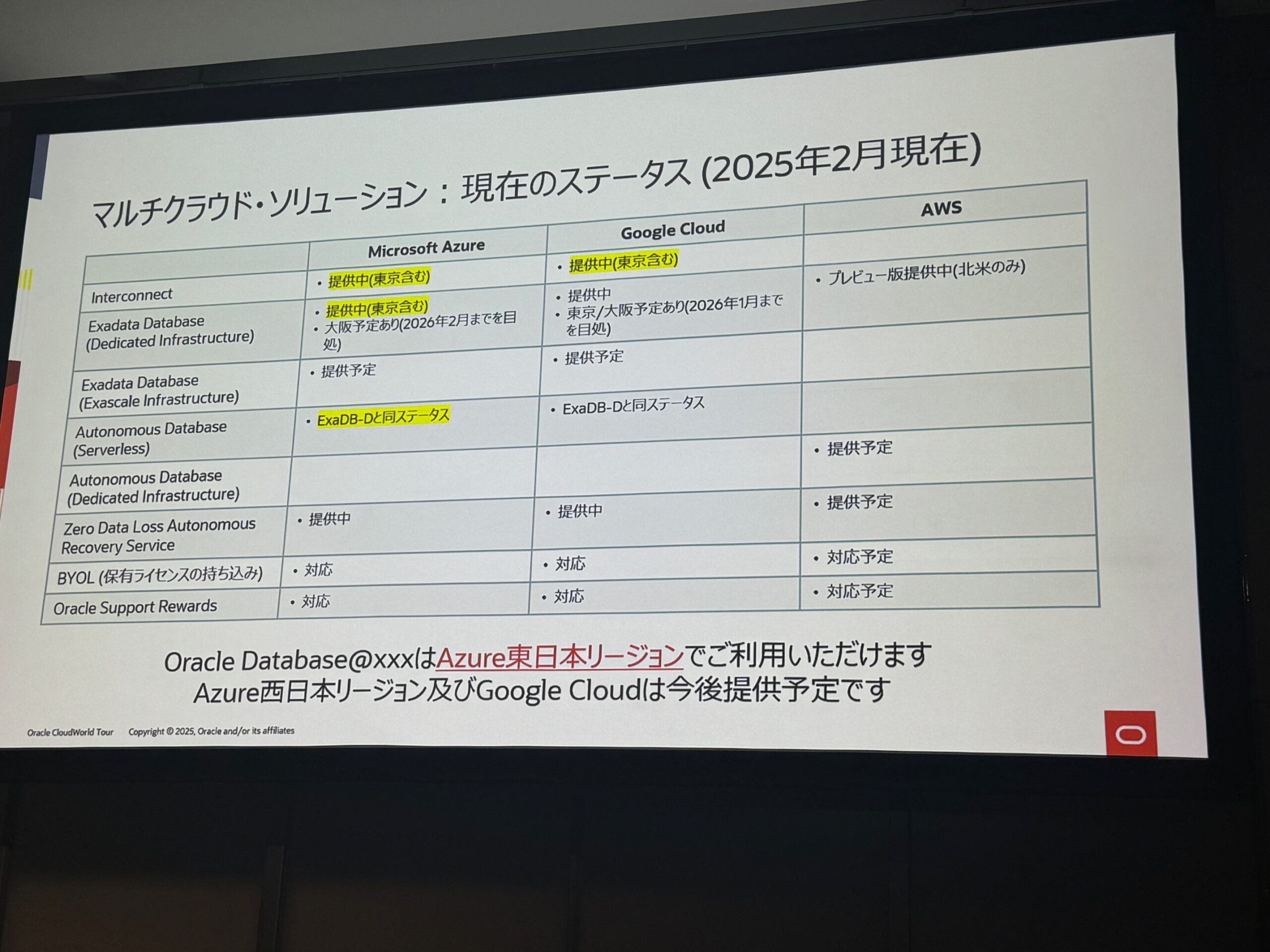

マルチクラウド・ソリューション徹底解説〜ご希望のクラウドでOracle Databaseを実行

Oracleが推進する分散クラウド戦略と、Oracle Databaseのマルチクラウド対応について紹介されました。

Oracle DatabaseはOCIだけでなく、Azure、Google Cloud、AWSでも利用可能となり、企業がクラウド環境を柔軟に選択できるようになっています。

また、Oracle Database 23ai、Exadata、Autonomous Databaseなどの革新的な機能を活用し、最適なデータベースワークロードを希望するクラウドで実行できる点が強調されていました。

これにより、Oracleがマルチクラウド時代に適応し、データベースの柔軟な利用環境を提供しようとしていることがよく理解できました。

特に、OCIに限らず、AzureやGoogle Cloudでも同じ性能・価格でOracle Databaseを利用できる点は、企業にとって大きなメリットであると感じました。

さらに、Interconnectによるクラウド間接続の簡易化により、複雑なネットワーク構築なしで、安全かつ高速なデータ転送が可能になった点は非常に実用的でした。

マルチクラウド戦略が進む中で、企業がどのクラウドを選んでも最適なデータベース環境を維持できることは、今後のクラウド活用において重要なポイントとなると予想されます。

今後、AWS対応がどのように進展し、各クラウドでの導入事例がどう広がるかが楽しみです。

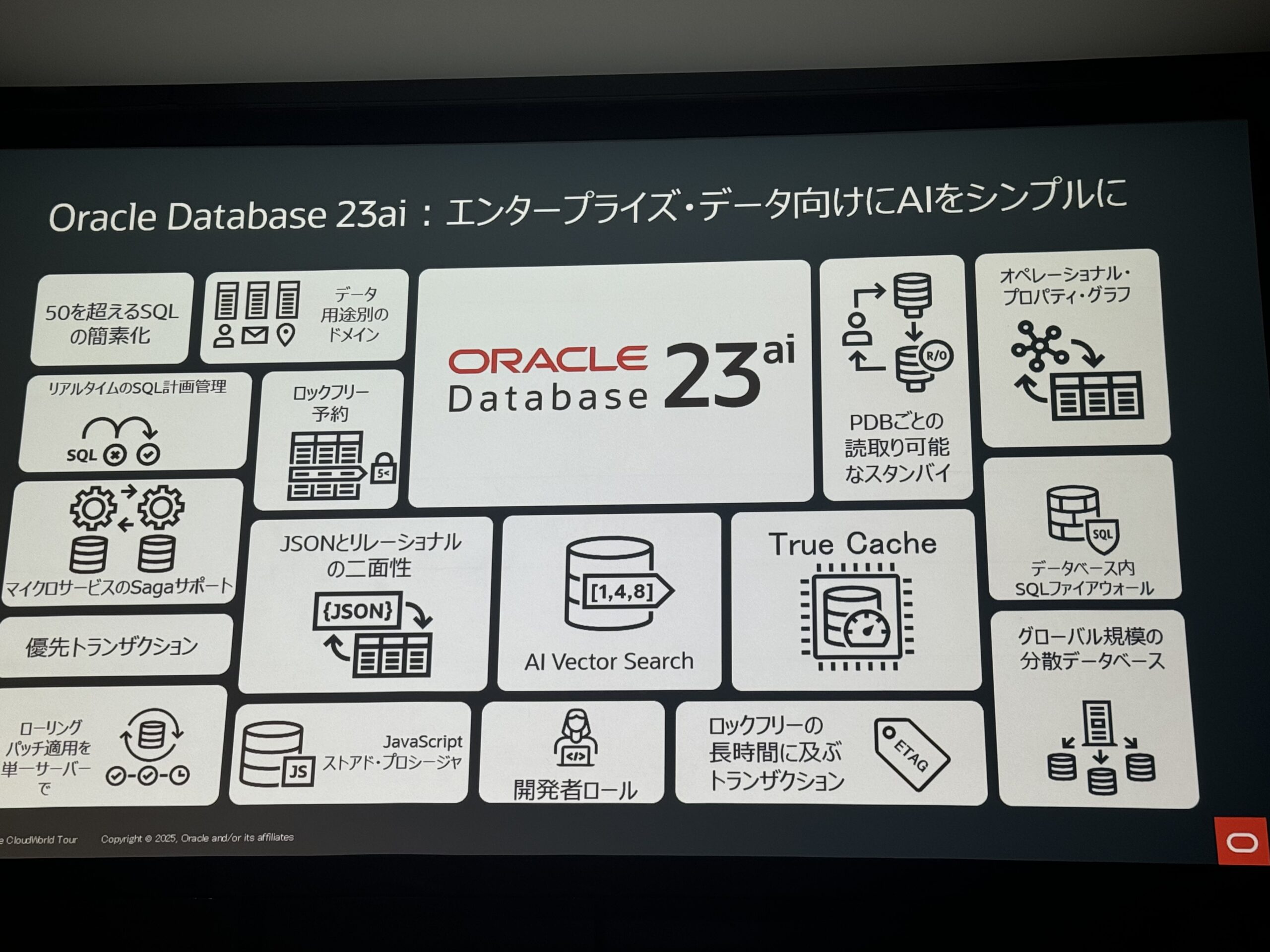

これからの社会基盤ニーズを支えるOracle Database 23aiと導入のリアリティ

Oracle Database 23ai の新機能と今後のロードマップが紹介され、特にデータ管理の進化におけるAI活用が強調されました。

Autonomous Databaseの機能拡張や、マルチクラウド環境での活用事例についても解説があり、データ管理をよりシンプルかつ効率的に進化させる取り組みが紹介されました。

特に、AIを活用したデータ管理の自動化や、異なるクラウド間でのデータ統合のスムーズさは、今後のデータ戦略において非常に重要な要素であると感じました。

また、企業のデータ管理が高度化する中で、Oracleのシンプルな運用を目指すアプローチが印象的でした

データ活用が進む中で、管理負担を軽減しながら、より柔軟で効率的なデータ運用を実現するOracleの技術は、今後ますます実用的な選択肢となると確信し、その進化に注目したいと思います。

展示ブース

展示ブースではOracle Cloud、Oracle製品関連の展示があり、多くの企業が出展されていました。

レーシング体験のコーナーでは、走行データのリアルタイム処理の活用事例が紹介されていました。

F1のシミュレーションデータやセンサーデータをクラウドに集約し、リアルタイムで分析する仕組みについての説明があり、実際のORACLE Red Bull RacingのF1レーサーも、このシミュレーターを使用して練習しているとのことです。

F1のシミュレーションやセンサーデータのリアルタイム処理を通じて、クラウド技術の応用範囲の広さを実感でき、低遅延でデータを送受信できる技術の進化が印象深かったです。

さいごに

今回の「Oracle CloudWorld Tour Tokyo 2025」で得た知識や体験は、クラウドテクノロジーが企業のデジタル変革にどれほど重要な役割を果たしているかを再認識しました。

特に、Oracle Database 23aiのような新しいテクノロジーや、クラウドとAIを活用したアプローチが、データ管理をさらに効率的で柔軟に進化させていく未来を感じさせました。

オラクルが進める、シンプルでありながらスケーラブルなデータ管理のアプローチは、今後のIT戦略において強力な推進力となることが予想されます。

会場での各セッションから得た情報を、今後の業務に活かし、個人としてもさらなる成長を目指していきたいと感じさせられる刺激的なイベントでした。