こんにちは。アイレットデザイン事業部の黒木です。

アイレットデザイン事業部ではINSIDE UI/UXと題して、所属メンバーがデザイン・SEO・アクセシビリティ・UI/UXなどそれぞれスペシャリティのある領域に対する知見を幅広く発信しています。

今回はWEBサイトやアプリ、ゲーム、広告などのあらゆるデジタルインターフェース問題視されている「ダークパターン」の概要について説明させていただきます。

ダークパターンの定義

消費者庁のサイトではダークパターンを以下のように説明しています。

ダークパターンは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブデザインなどを指すとされています。

また、同じ消費者庁のサイト内ではOECD(経済協力開発機構)におけるダークパターンの定義も紹介されていました。

ダーク・パターンとは、消費者の自主性、意思決定又は選択を覆す又は損なうデジタル選択アーキテクチャの要素を、特にオンライン・ユーザー・インターフェースにおいて、利用するビジネス・プラクティスのことである。

参考:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/international_affairs/icpen_2023/

ダークパターンの分類

OECDによる「ダーク・コマーシャル・パターン」というレポートでは、ダークパターンを7つに分類しています。

- 行為の強制(forced action)

- インターフェース干渉(interface interference)

- 執拗な繰り返し(nagging)

- 妨害(obstruction)

- こっそり(sneaking)

- 社会的証明(social proof)

- 緊急性(urgency)

ここからは上記の分類を例を交えてそれぞれ説明していきます。

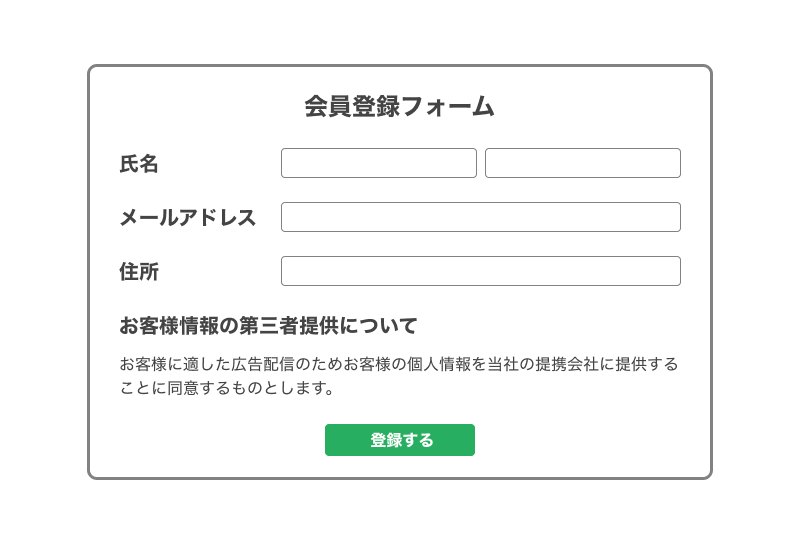

行為の強制(forced action)

消費者が何らかのサービスを利用する際に本来は不必要なアクションを強制で行わせるダークパターンを指しています。

▼具体例

- サービスには不必要な個人情報を開示を強制する

- ユーザーに必須であると偽り会員登録を強制する

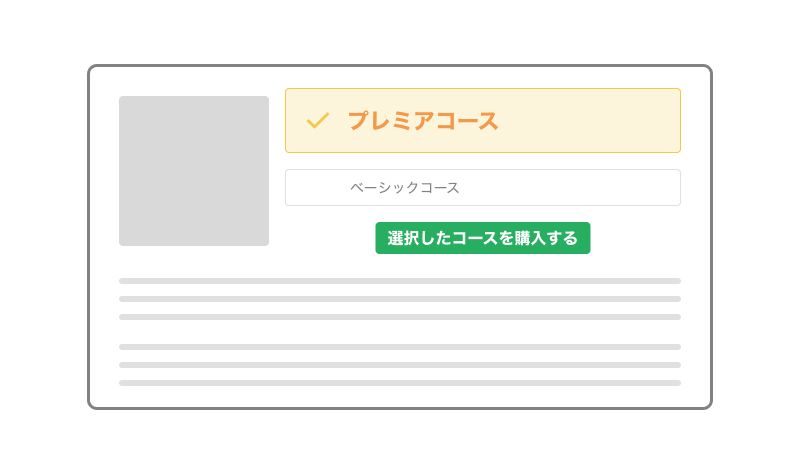

インターフェース干渉(interface interference)

企業にとって有利な方向に消費者を誘導するために、情報をさまざまな方法でコントロールするダークパターンです。

▼具体例

- ユーザーにとって不利な選択をデフォルト設定にしたり目立たせたりする

- 重要な情報をあえて不明瞭な形で記載する

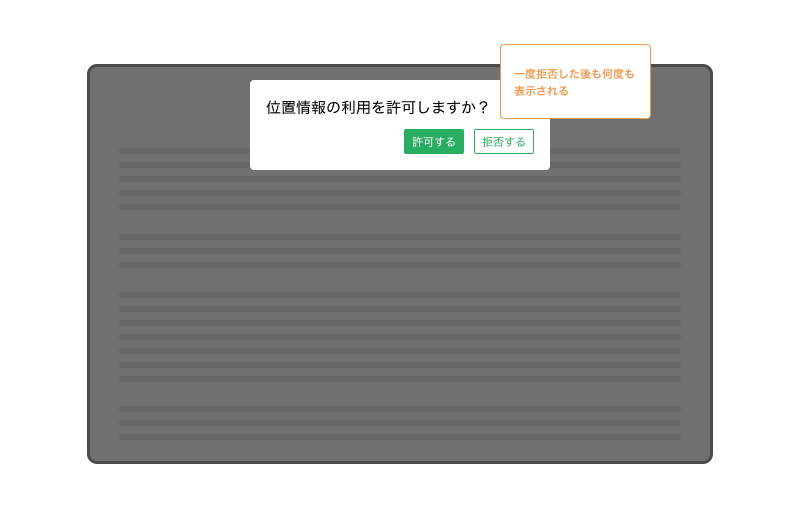

執拗な繰り返し(nagging)

企業にとって有利な情報を取得するためなどに、繰り返し要求するダークパターンです。これによって、ユーザーは最終的に承諾せざるを得ない状態になってしまうこともあります。

▼具体例

- サービス退会時に引き止めるような文言を何度も表示させる

- 通知や位置情報の取得許可をするように何度もポップアップを表示する

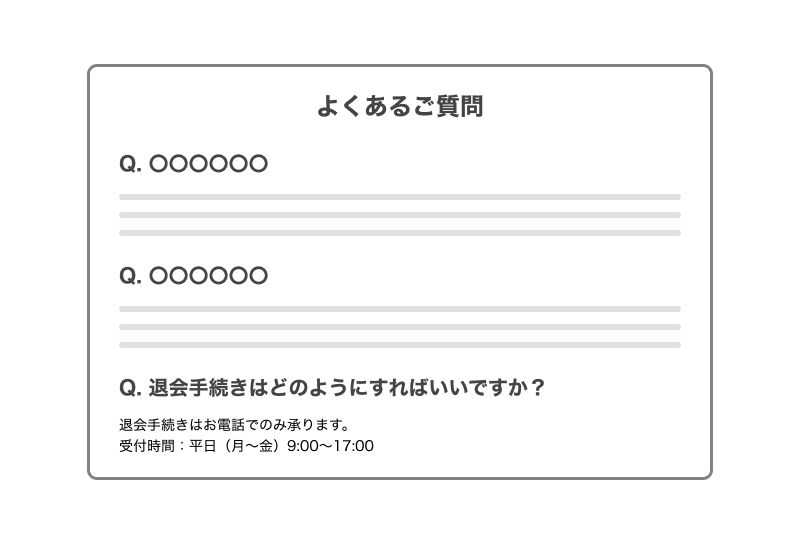

妨害(obstruction)

ユーザーの特定の行為を諦めさせるために、あえて流れを困難にするダークパターンです。

▼具体例

- 解約手続きを行わせないために解約方法をわかりづらくさせる

- 異なる条件や単位を使用して商品を提示することで価格の比較をさせづらくする

こっそり(sneaking)

消費者にとって必要な情報をあえて隠したり、後から告知したりするダークパターンです。

▼具体例

- 定期購入であることを小さく表記することで消費者に一回限りの購入だと思わせる

- カートにこっそり商品を追加する

社会的証明(social proof)

他の消費者の行動を表示して、購入・サービス利用を促すダークパターンです。

▼具体例

- 「現在〇〇人がこの商品を閲覧しています」と表示し、早くしないと売り切れてしまうかもと思わせ購入させる

- 偽物のレビューを掲載する

緊急性(urgency)

消費者に焦燥感や緊急性を感じさせるような表示をし、商品を購入させるようプレッシャーをかけるダークパターンです。

▼具体例

- 「在庫が残りわずか」と表示し購入を急がせる

- タイムセールなどと時間的に制限があることを表示し、急いで購入させるようにする

まとめ

ダークパターンを使用することで消費者の信頼を失ってしまうことにつながるため、Webサイトなどのデザインを制作している身としては使用してはならないと思いました。

デザインの制作やレビューをする際はそのサイトにダークパターンが含まれていないかを注意深く確認する必要があると改めて感じています。

また、消費者の立場としても、ダークパターンについての知識があると、「この表示はダークパターンだ」「もしかしたらどこかに重要な情報が書かれているかもしれない」と普段からサービス利用する際に注意できるようになると思います。

もちろんダークパターンがなくなることを願いますが、自分自身も騙されないようにするために知識はあった方が良いと思いました。