本記事は Google Cloud Next Tokyo 2025 で行われたセッション「エンジニア不足 × システム肥大化に立ち向かう!AI エージェントによる業務プロセス改革実践」のレポートです。

セッション情報

セッション概要

タイトル:エンジニア不足 × システム肥大化に立ち向かう!AI エージェントによる業務プロセス改革実践事例紹介

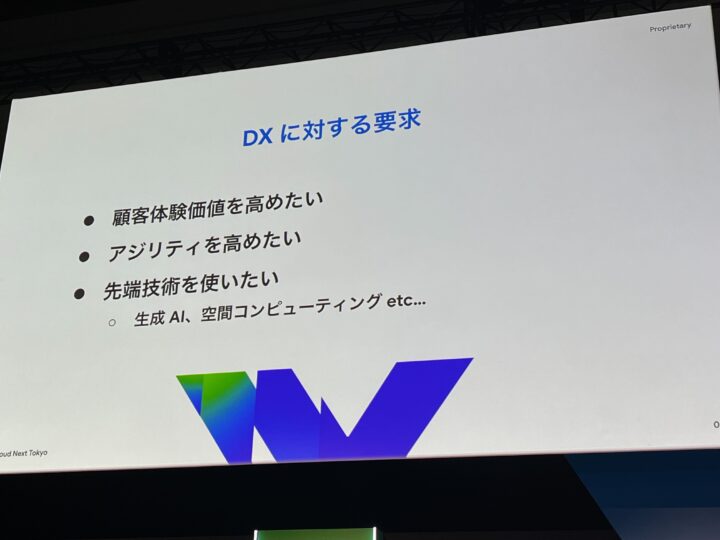

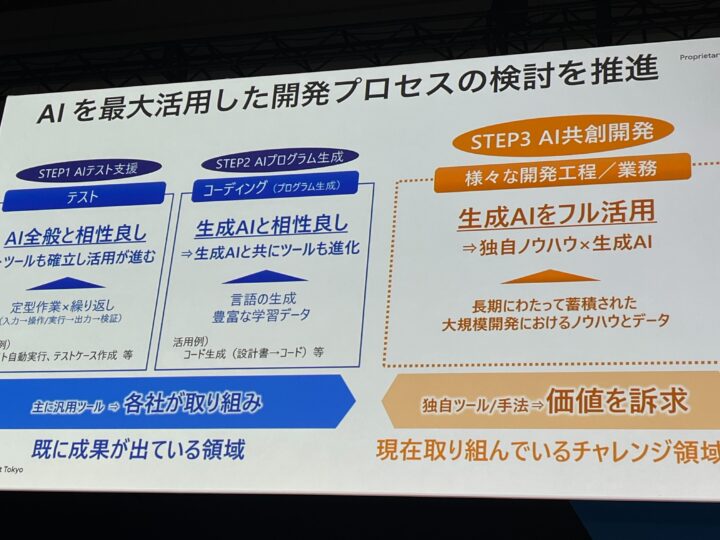

DXにおける課題解決のため、AI駆動開発を導入し、その具体的な取り組みについてお話されていました。

業務改善の課題であるテストやコーディングにとどまらず、いかにして新たな価値を創出するかを目標に生成AIを活用しようと挑戦されていました。

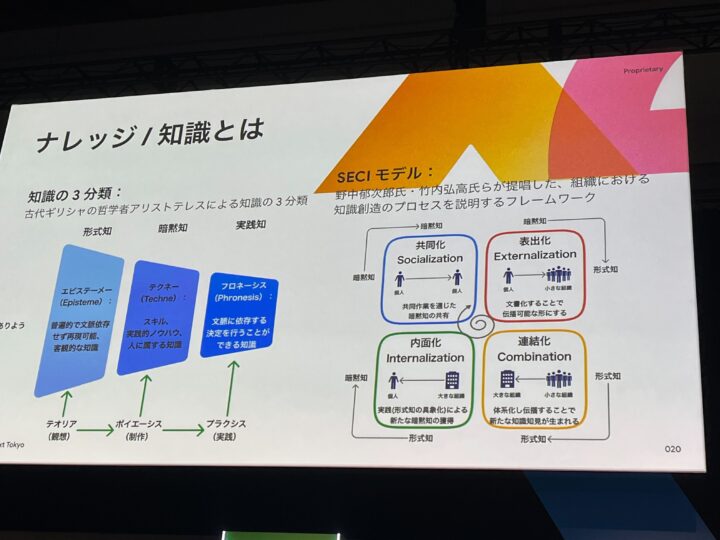

- 知識の3分類: 古代ギリシャの哲学者アリストテレスによる知識の分類として、「形式知(Episteme)」「暗黙知(Techne)」「実践知(Phronesis)」の3つが紹介されていました。

- 形式知(Episteme): 文献などで文書化・体系化できる、客観的な知識。

- 暗黙知(Techne): スキルやノウハウなど、人間に内在する言語化しにくい知識。

- 実践知(Phronesis): 文脈に応じて意思決定を行うことができる知識。

- SECIモデル: 野中郁次郎氏らが提唱した、組織における知識創造のプロセスを説明するフレームワークです。暗黙知と形式知の相互作用によって知識が創造されていく過程を4つのステップで説明していました。

- 共同化(Socialization): 暗黙知から暗黙知へ。共同作業を通じて経験を共有し、暗黙知を伝達する。

- 表出化(Externalization): 暗黙知から形式知へ。暗黙知を言語化・図式化して形式知にする。

- 連結化(Combination): 形式知から形式知へ。形式知を組み合わせて新たな体系的な知識を生み出す。

- 内面化(Internalization): 形式知から暗黙知へ。形式知を実践することで、個人の暗黙知として習得する。

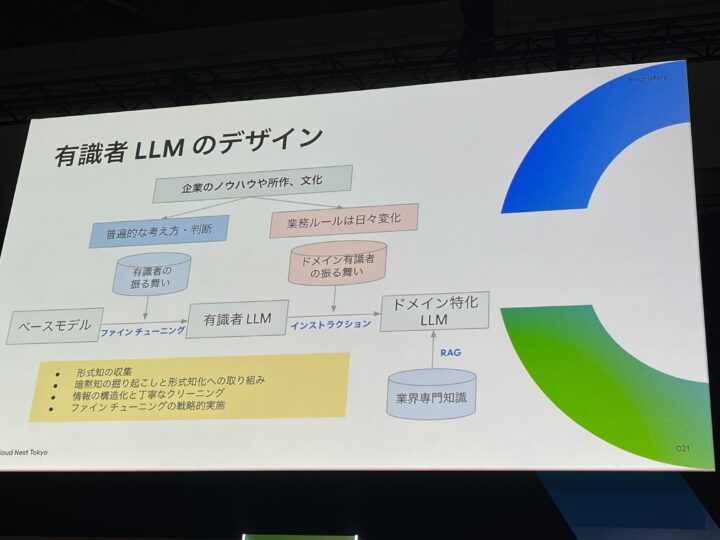

企業のノウハウ、所作、文化を蓄積するために、形式知をベースモデルに学習させて「有識者LLM」を構築されていました。

また、暗黙知を引き出し形式知へと転換するため、インタラクション(指示文)と業務知識をRAG(Retrieval-Augmented Generation)として用いて「ドメイン特化LLM」を作成されていました。

Geminiモデルはファインチューニングをしなくとも高い精度を発揮するため、高度な専門知識が求められるファインチューニングではなく、より挑戦しやすいドメイン特化LLMからの活用を推奨している点も非常に参考になります。

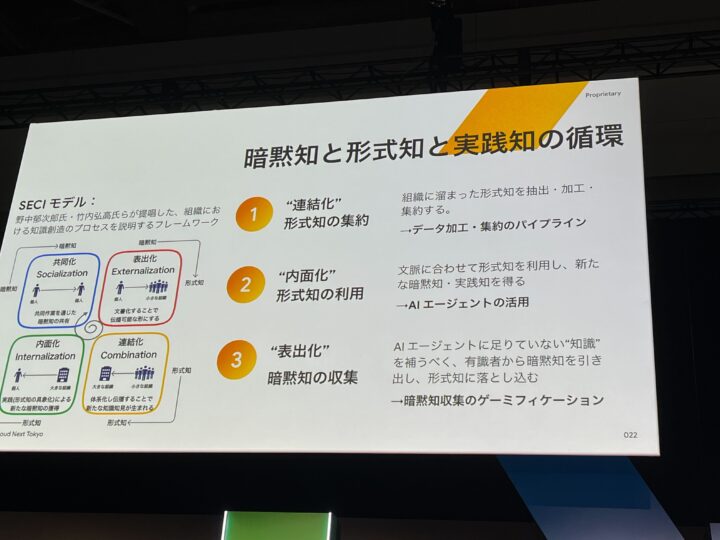

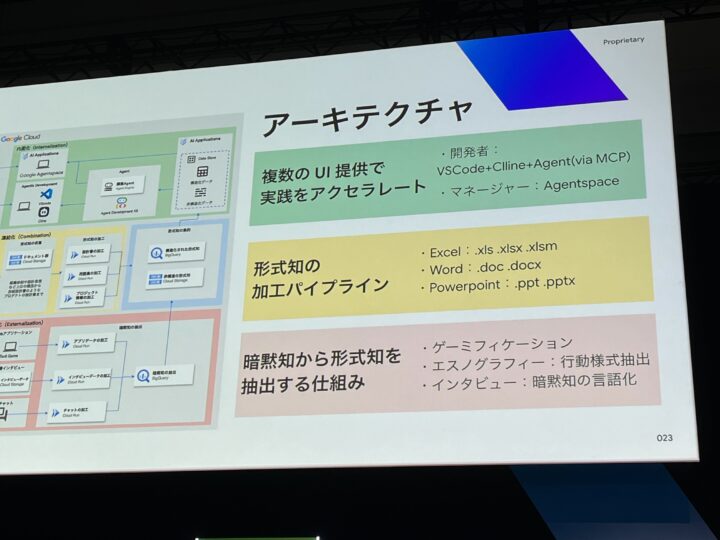

形式知の集約においては、データの加工と集約が中心となっていました。そして、集約された形式知の活用はAIエージェントに担わせることで、効率的な運用を実現しています。

さらに、暗黙知をいかに引き出すかを目的として、ゲーミフィケーションも導入されていました。

開発者が使い慣れた VS Code や Cline を活用できる一方、マネージャーは直感的に操作できる AgentSpace を利用できるという、異なるユーザーのニーズに合わせたUI設計が参考になります。

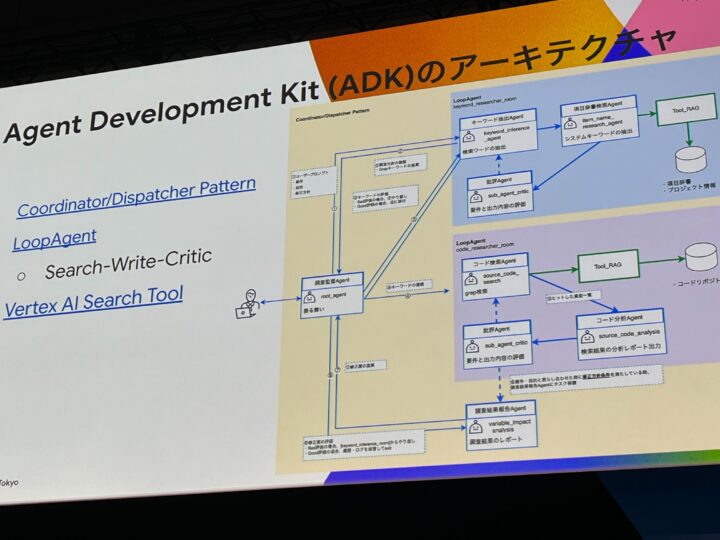

また、 Agent Development Kit(ADK) を用いてAI Agentの資産を共有・再利用することで、無駄のない効率的な開発を実現している点も注目すべきポイントです。

単一の巨大なAIモデルに頼るのではなく、専門性を持つ複数の小さなAI(エージェント)を連携させて、複雑なタスクを効率的かつ高精度に処理するというアプローチが大変参考になりました。

特に、以下の点が印象的でした。

- 役割分担と連携: 複雑なタスクを細分化し、それぞれの専門分野を持つエージェントに任せることで、全体の精度と効率を高めている点。

- 自己修正プロセス(Search-Write-Critic): 「検索→生成→評価」というサイクルを回すことで、回答の質を自動的に向上させる設計思想は、LLMの幻覚(ハルシネーション)問題への有効な対策になると感じました。

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)の活用: 外部の最新情報や社内の独自データを参照することで、汎用LLMの弱点を補い、特定のドメインに特化した質の高い回答を可能にしている点が優れています。

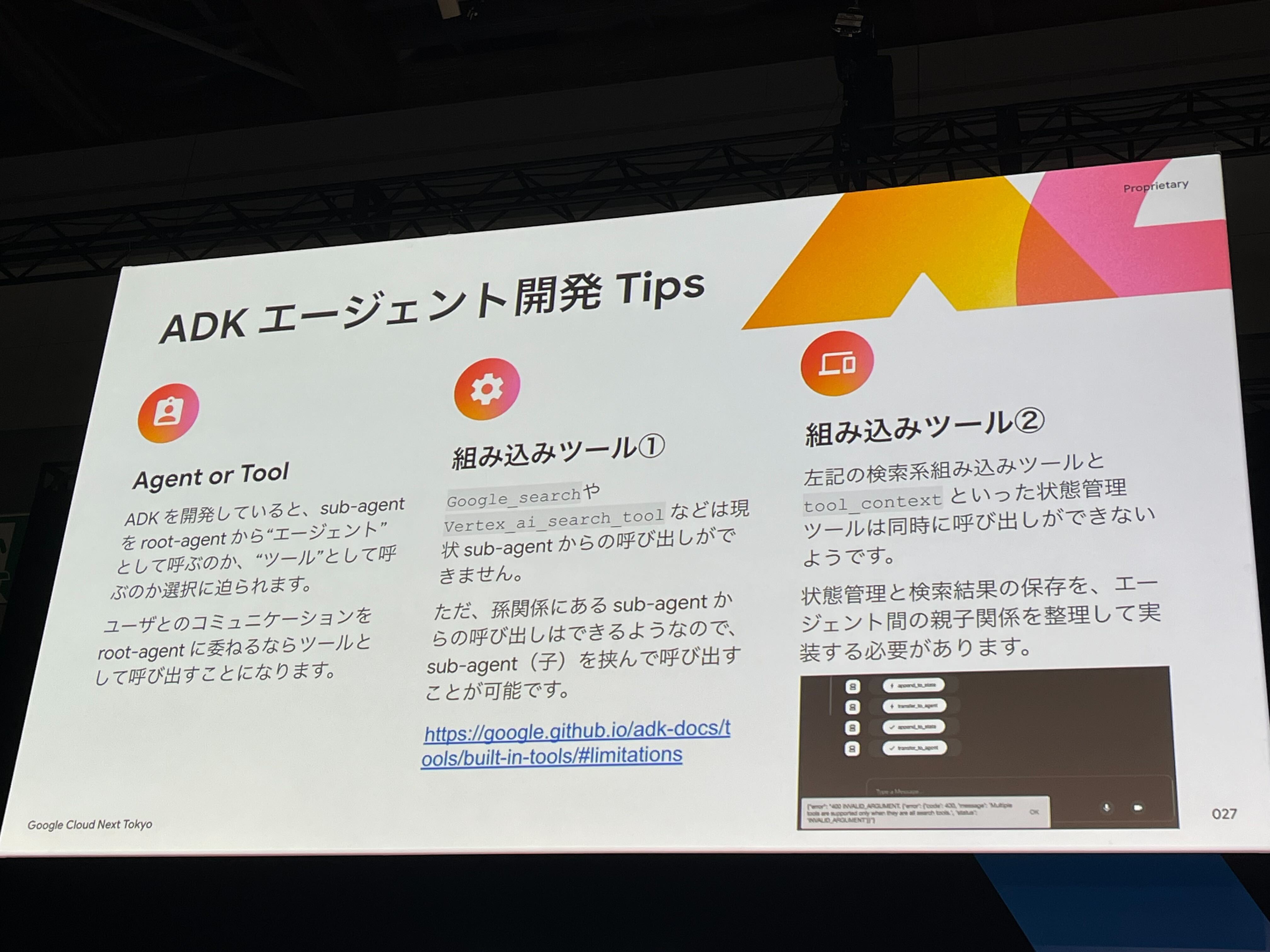

最後に、ADKを利用する上で直面した課題についてもご紹介いただきました。

特に印象的だったのは、ADKのアップデート頻度の多さです。初期のバージョンがv0.3であったのに対し、現在はv1.9にまで更新されているとのことでした。EOL(サポート終了)になるとビルドができなくなる可能性もあるため、必然的にアップデートに追随していくための仕組み作りが重要であると改めて感じました。

まとめ

このセッションを通して、AIエージェントを活用した業務改善がより身近なものになっていると改めて実感しました。

また、単に最新技術を導入するだけでなく、「知識創造」という経営学の理論をAIの仕組みに落とし込んでいる点も大変魅力的でした。