はじめに

2025 年 8 月 5 日(火)に行われた Google Cloud 主催の「Google Cloud Next Tokyo 2025」に参加してきました!

そのイベント内の「実践 AI エージェント! A2A を活用した運用支援サービス「AI Advisor」」のセッションのレポートとなります。

セッション概要

タイトル:実践 AI エージェント! A2A を活用した運用支援サービス「AI Advisor」

登壇者:NTTドコモビジネス株式会社 北川 公士 氏

登壇者:NTTドコモビジネス株式会社 遠藤 広大 氏

公式より

日々のIT/セキュリティ運用業務にお困りではありませんか?

「AI Advisor」がお客さま環境を理解したうえで運用業務をサポートします。

A2Aを利用したエージェント化により、最小限の指示でプロアクティブかつスピーディーな対応を実現します。

業務の高度化・効率化を実現し、「増大するマルウェアなどの脅威」と「セキュリティ人材不足」を解決します!

セッション内容

開発の背景

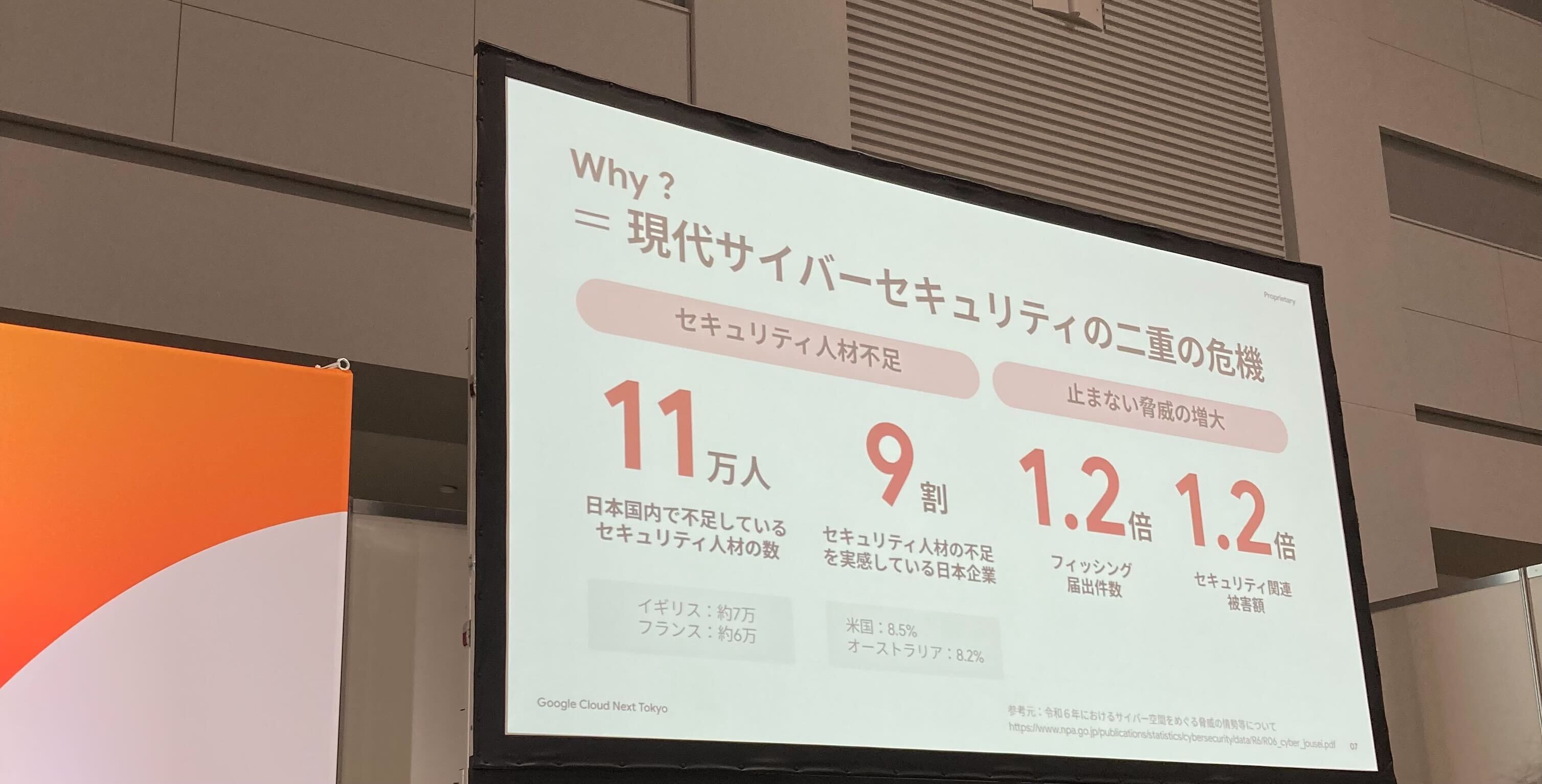

現代のサイバーセキュリティにおいて、2つの危機があると言われています。

1つ目は、セキュリティ人材不足です。

日本国内でセキュリティ人材が不足していて、さらにそれを実感している企業も多いです。

2つ目は、止まらない脅威の増大です。

セキュリティ関連の被害額も大きくなっていっています。

このような背景からセキュリティが足枷になっています。

これらを解決するために AI Advisor の開発に至りました。

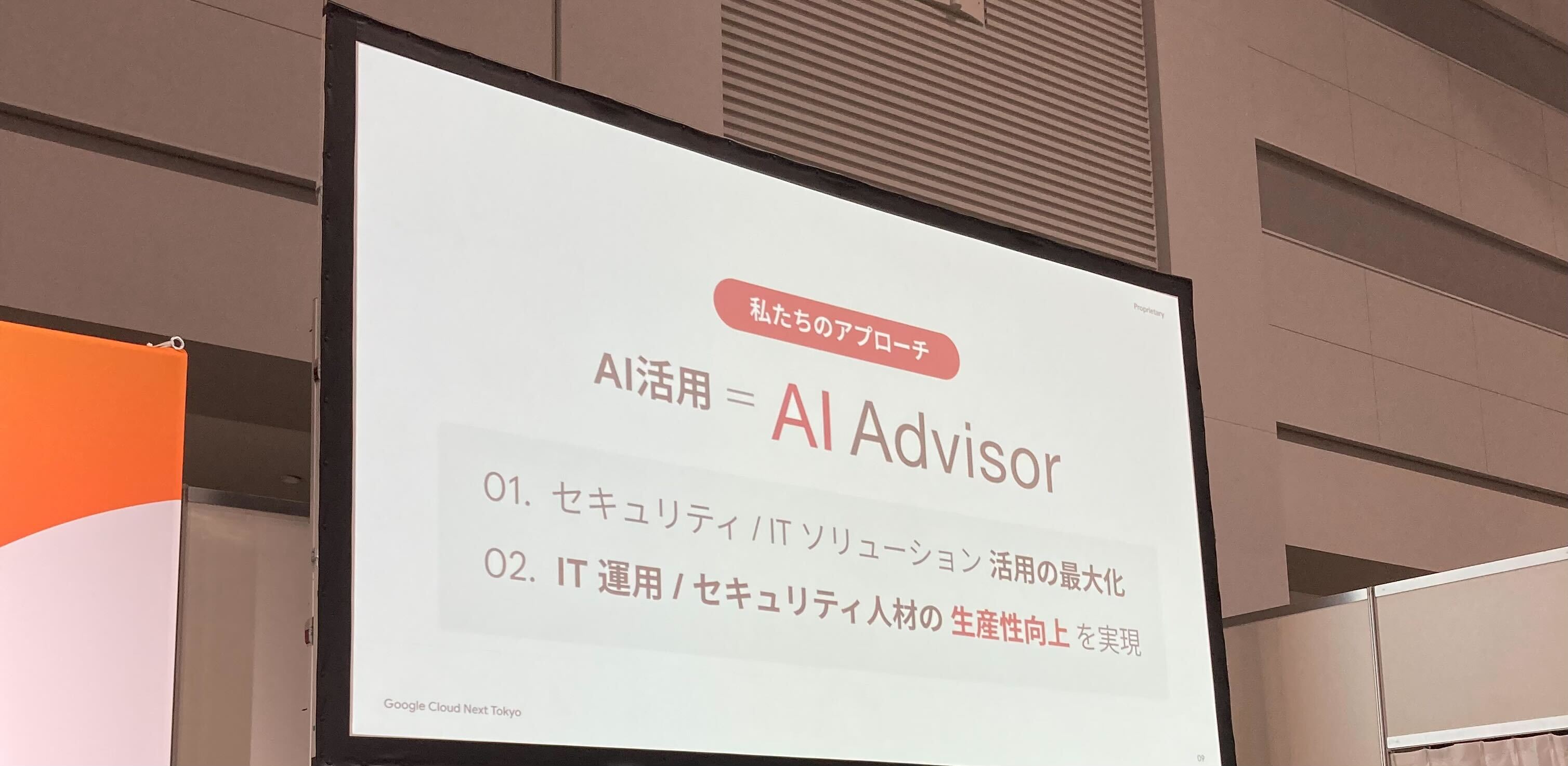

AI Advisor

AI Advisor は、セキュリティ・IT 運用支援エージェントとなっています。

AI Advisor は3つの価値を提供しています。

- 社内ナレッジに即した回答

- 横断的な分析や専門的な回答

- 各種ツールと連携し、データ収集や分析

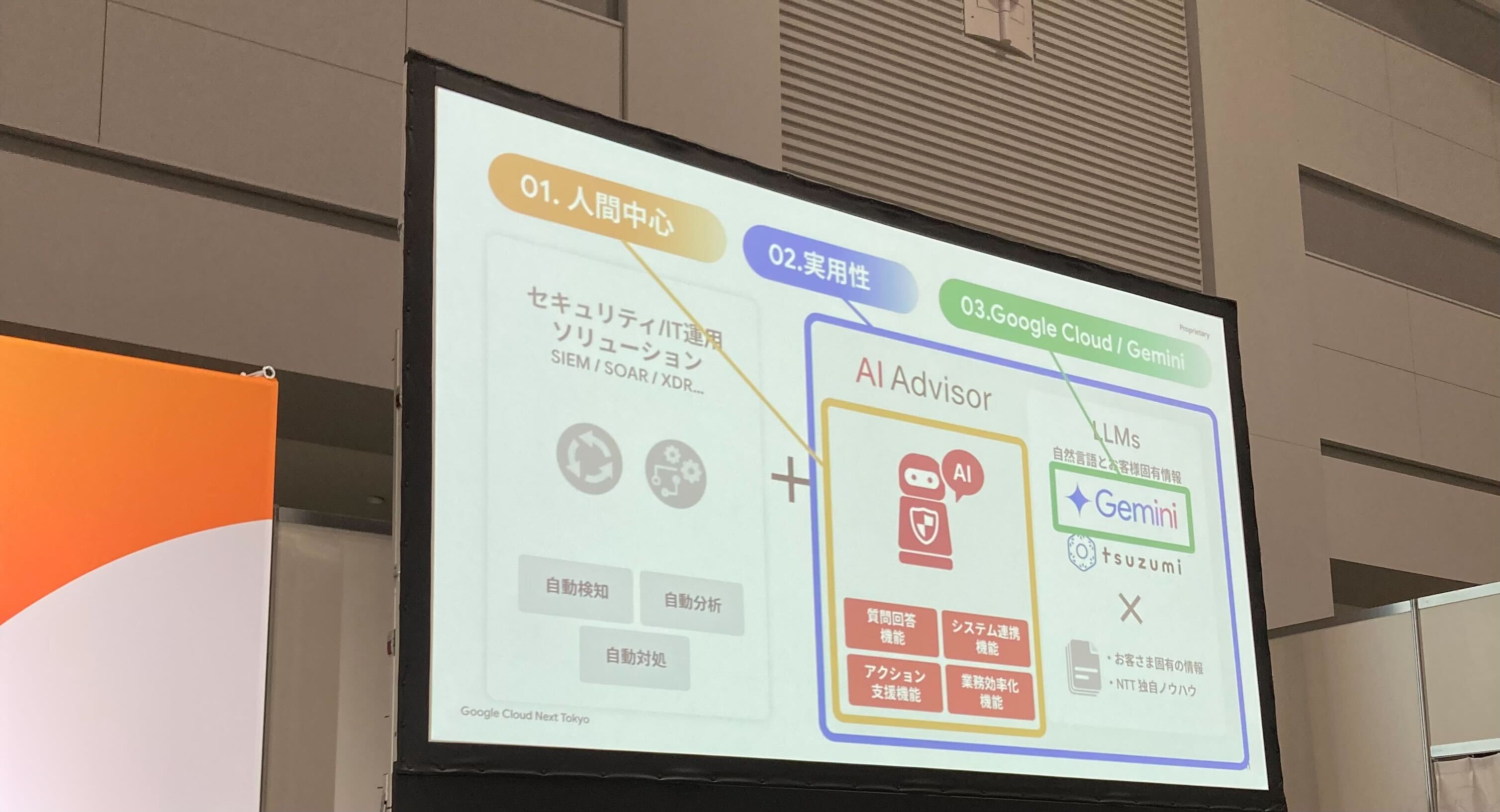

LLM としては、Gemini や NTT が開発した tsuzumi が使用され、個社別の CMBD や NTT 独自のノウハウから回答することが可能になっています。

そして3つのポイントがあります。

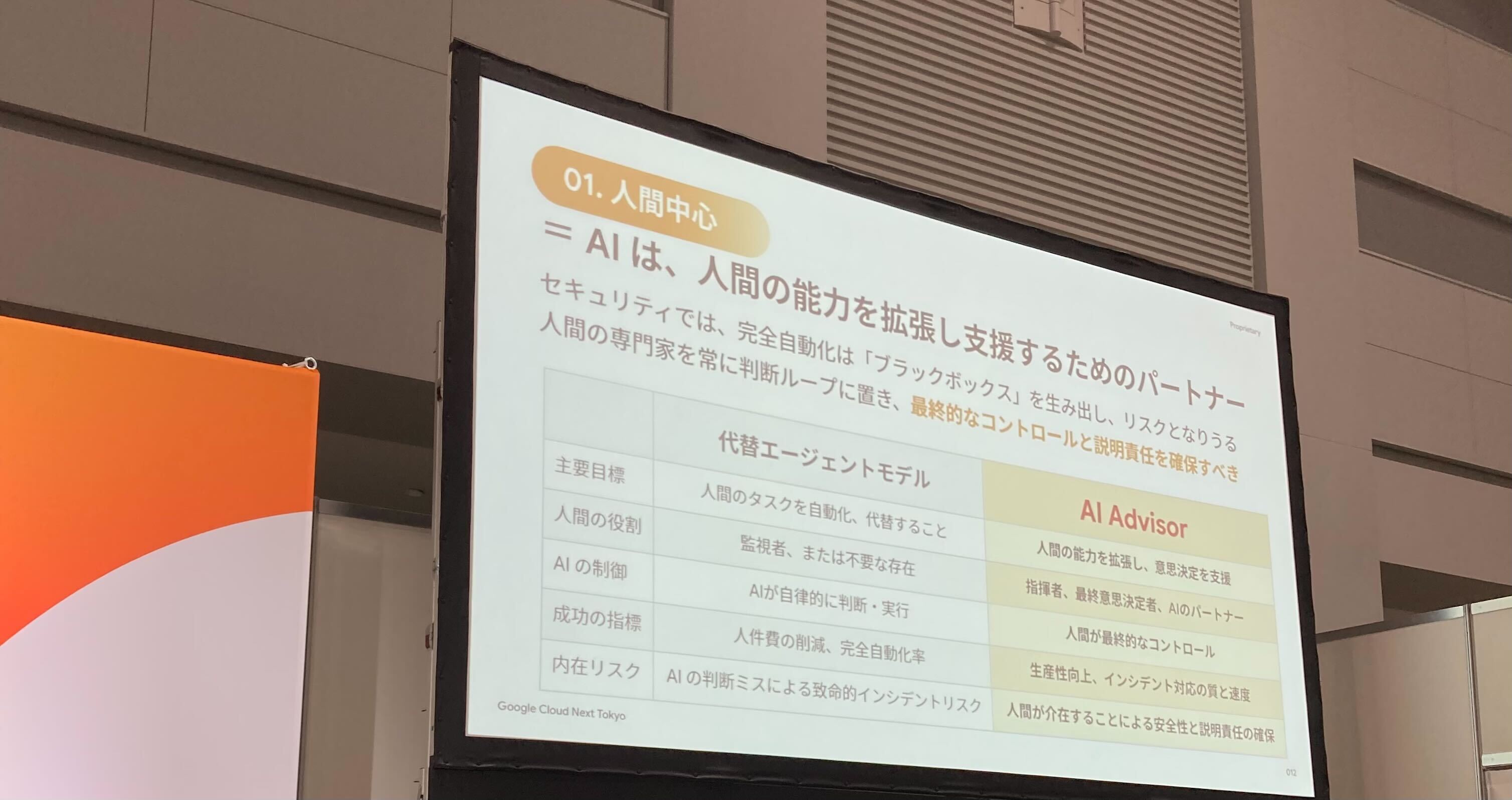

1つ目が人間中心。

セキュリティにおいて完全に自動化することはリスクとなります。

そのため、AI は人間の能力を拡張し支援するためのパートナーと位置付けています。

人間が介在することで、最終的にコントロールし説明責任を負う必要があるとのことです。

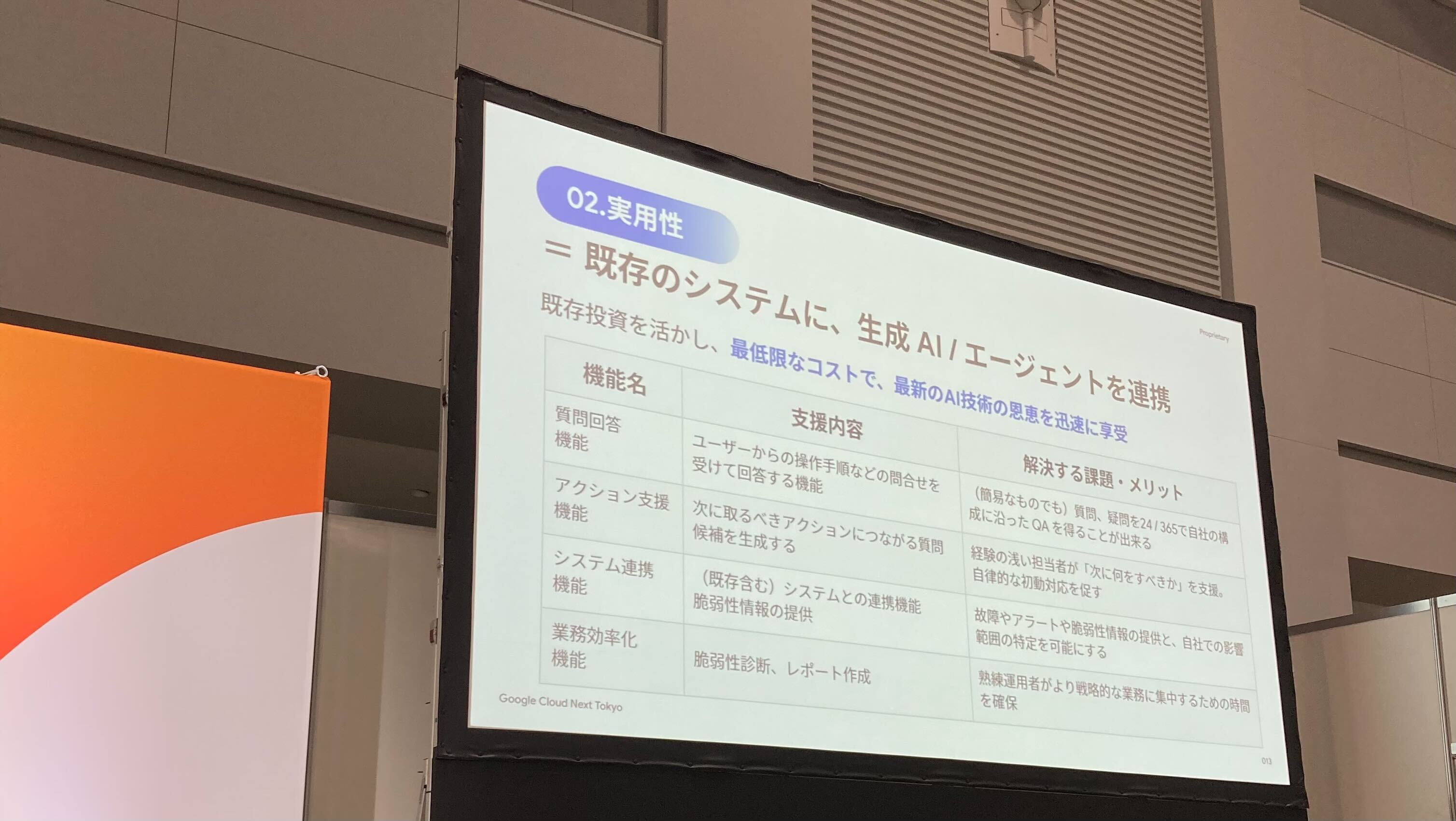

2つ目が実用性。

既存システムを活かして、最低限のコストで AI やエージェントを連携することで恩恵を受けられるようにします。

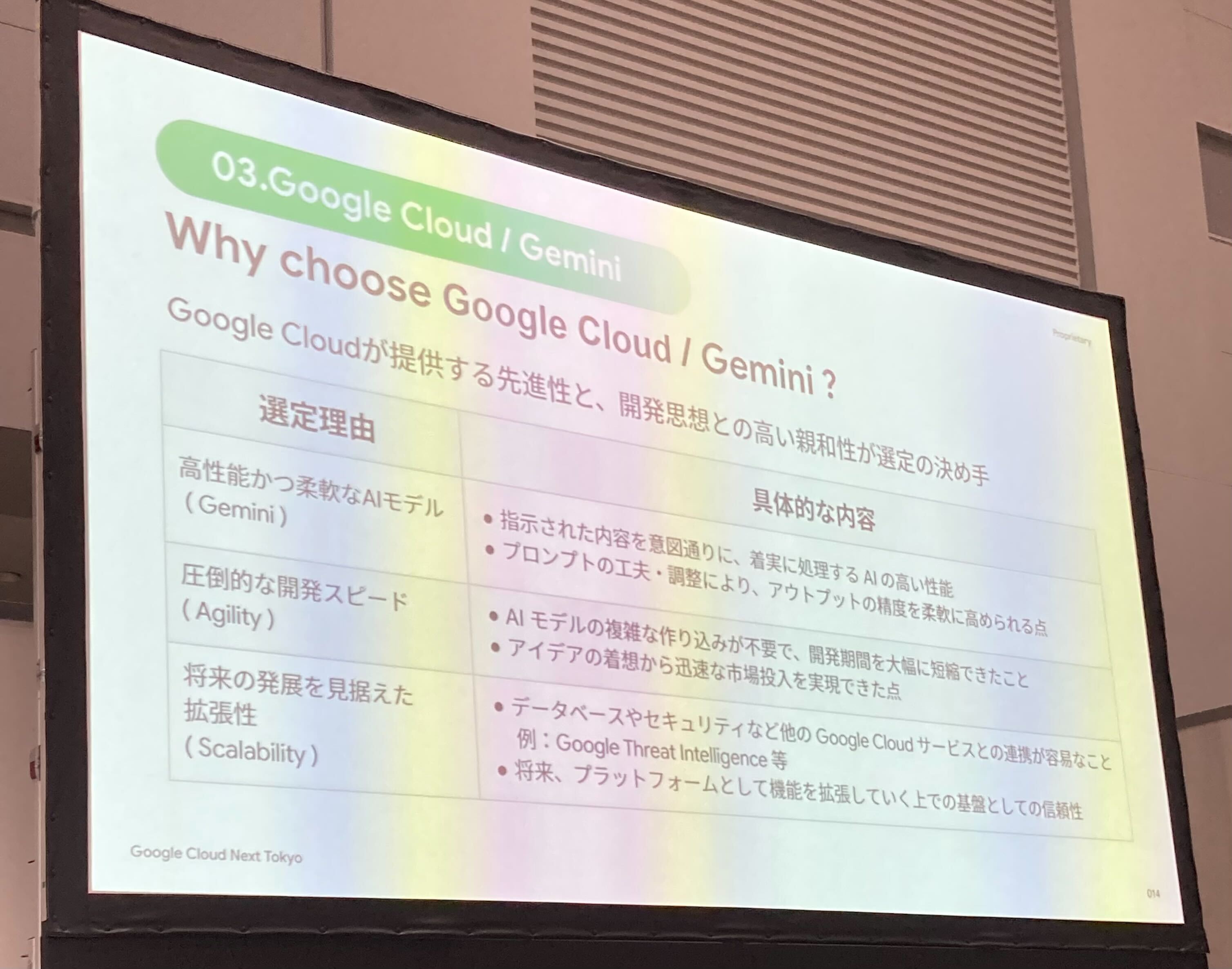

3つ目が Google Cloud / Gemini。

なぜ Google Cloud 、そして Gemini を選定したのかとして、3つの理由があります。

1つ目がアウトプットの精度を柔軟に高めることができる高性能モデルのため。

2つ目が開発期間を短縮できる開発スピードが速いため。

3つ目が Google Threat intelligence などとの連携を見据えた将来性のため。

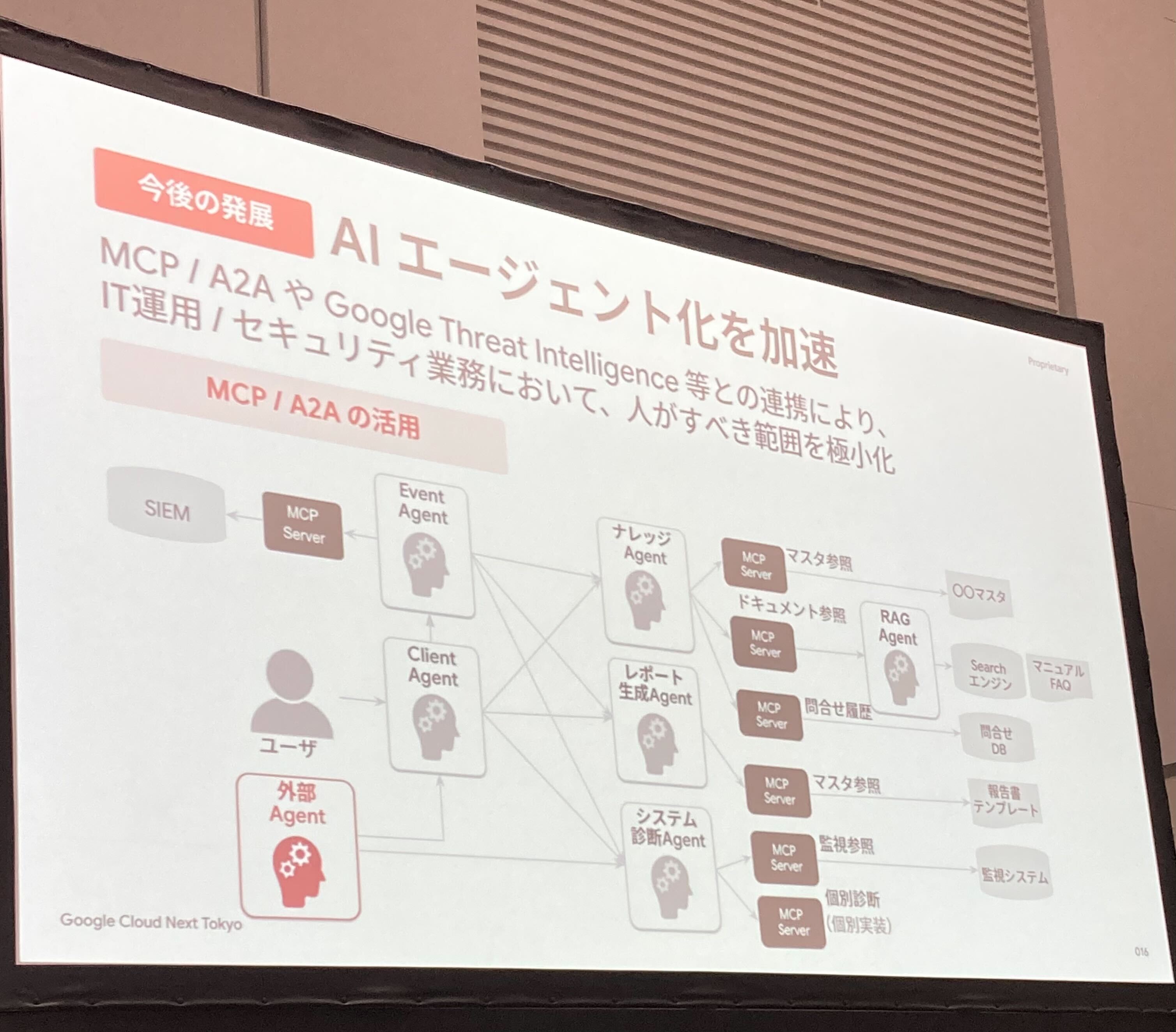

今後の発展として、MCP や A2A の活用を行うことで AI エージェント化を加速していきます。

これにより人間が行う作業を極力減らすことができると考えています。

例:各種エージェントの連携によりレポート生成

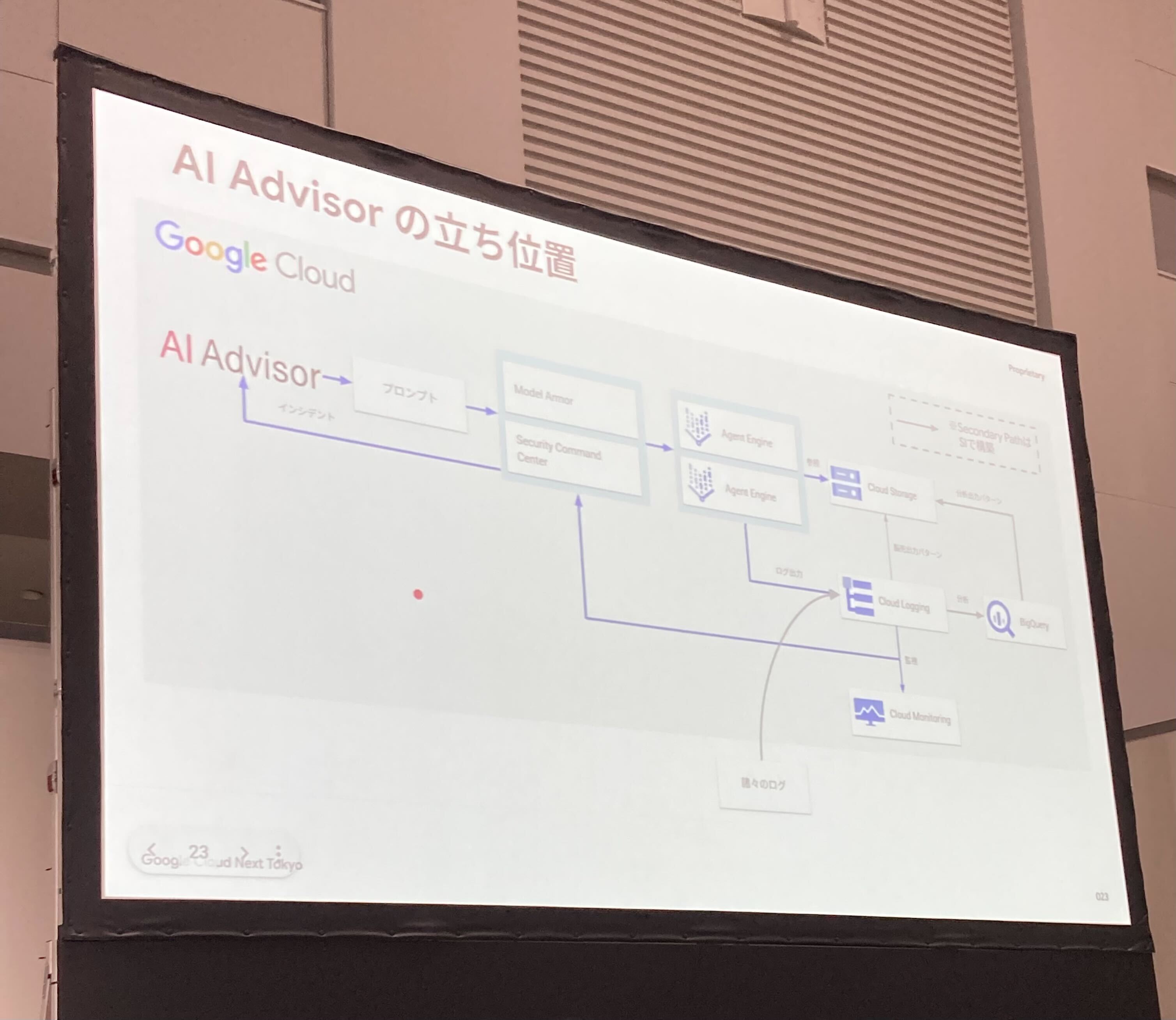

アーキテクチャ

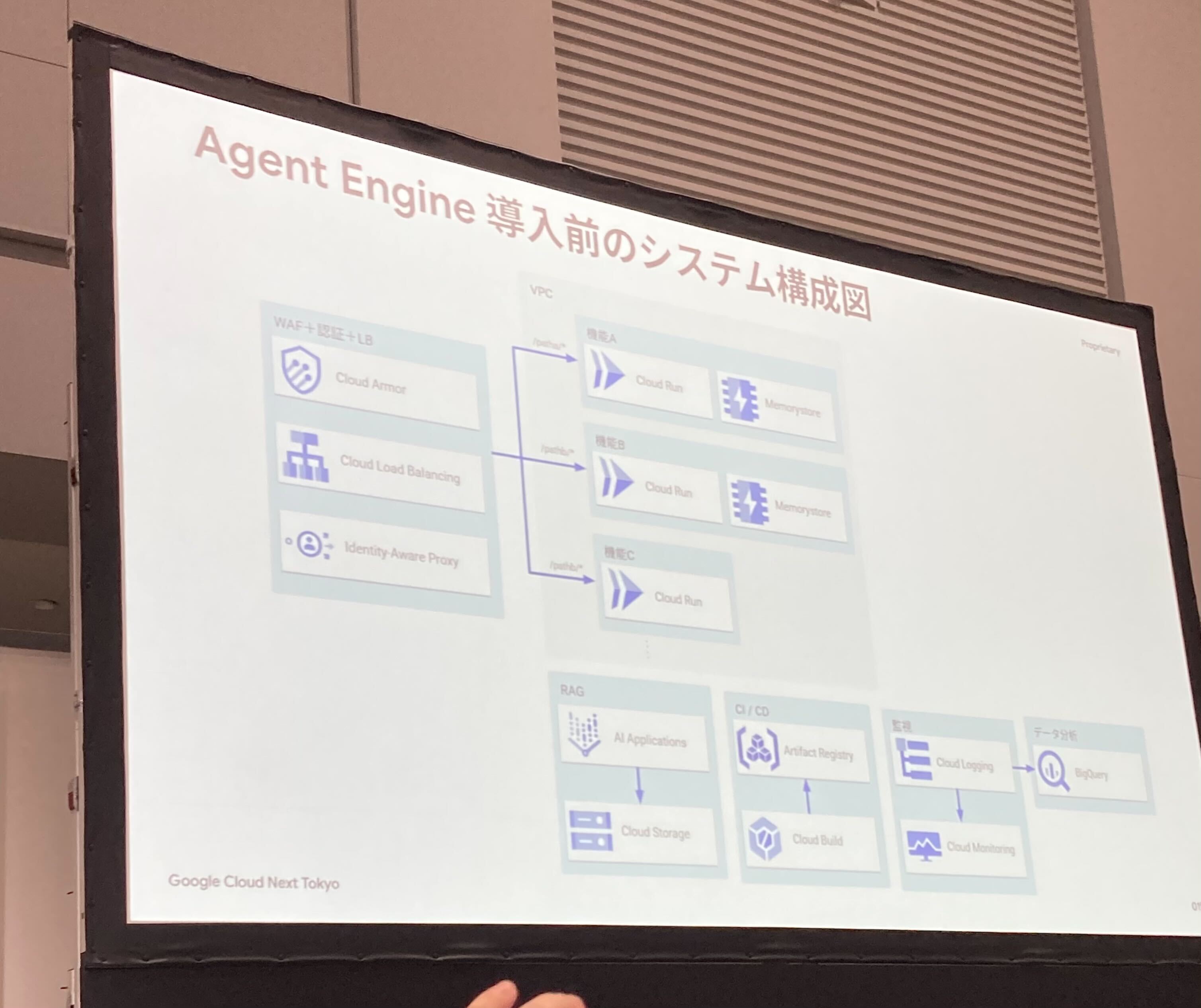

Agent Engine を導入する前は、Cloud Run で一元的に管理していました。

Cloud Run の選定理由としては、GKE の学習コストが高いためとのことでした。

さらに Cloud Logging から監視や分析も行っていました。

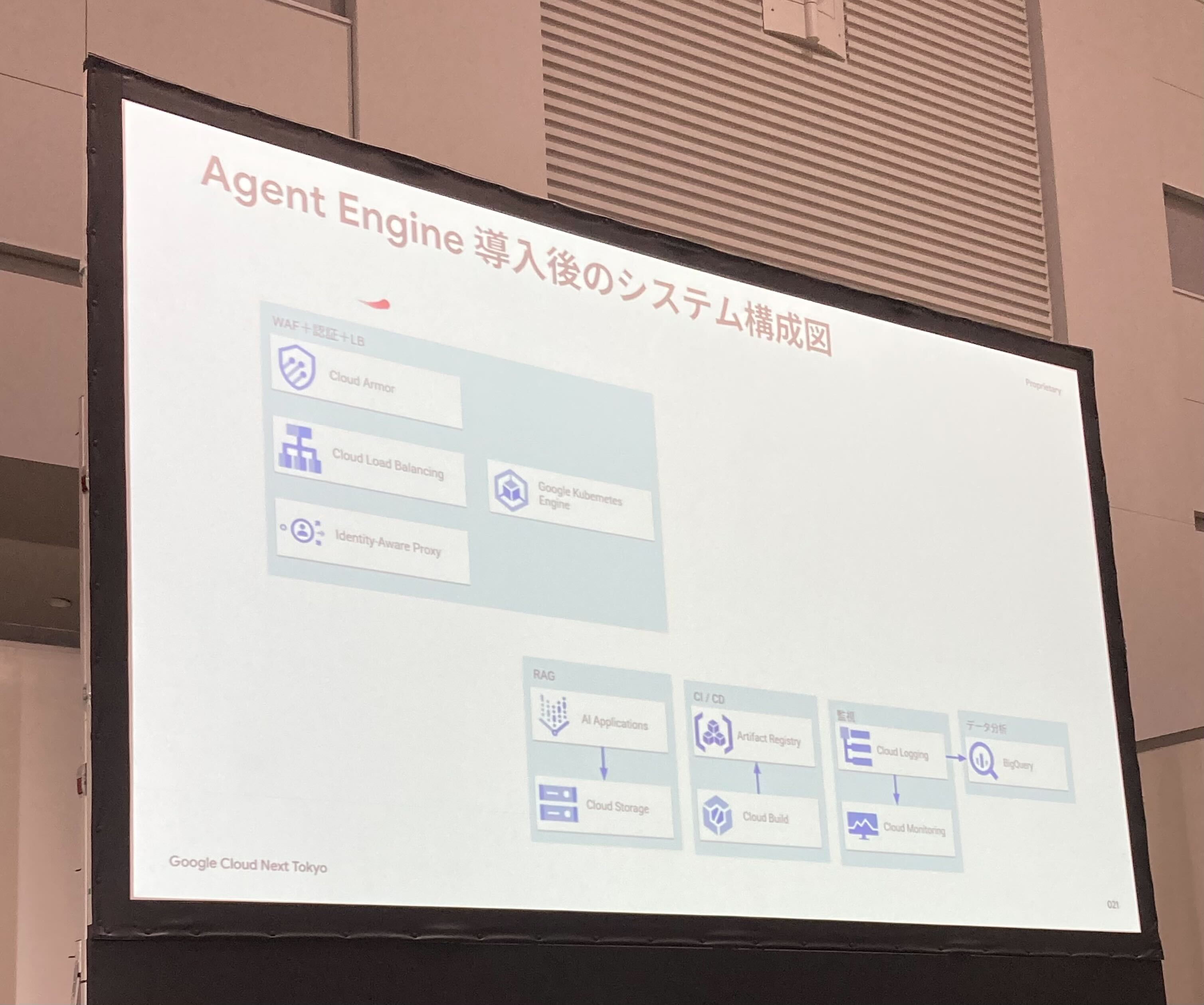

Agent Engine を導入後は、GKE に置き換えました。

コンテナ間の連携面を考慮すると、GKE の方が構築しやすいためとのことでした。

GKE 内で DB を永続化しても問題なかったので、DB の Memorystore を無くしたとのことでした。

ログが溜まっていくので有効活用するために、これらをデータソースとして RAG をしても精度が上がりませんでした。

非構造化データを構造化データに変換するを実施しました。

ログの分析をユーザーにフィードバックすることでより恩恵を受けられるようにしていきます。

今後としては、Model Armor を使用して悪意のあるプロンプトやモデル回答をフィルタリングしていくとのことです。

おわりに

今回のセッションを通して、AI による完全自動化ではなく人間のパートナーとして位置付けることは重要だと感じました。

リスクの観点からまだ AI に全てを任せることはできないと思うので最終的な決定は人間が行うのが不可欠だと思います。

Google Cloud や Gemini を選定した理由が開発スピードや将来性と述べられていて、同感でした。

さらに、MCP や A2A による連携により継続的な進化を目指しているのが伝わりました。

実際に Expo のブースでデモを見てきました。

エージェントが複数の MCP を利用して連携を行い回答を生成している様子が分かりました。

MCP や A2A は標準的な技術になると思われるので、今後もキャッチアップをしていきたいと思いました!