こんにちは!DX開発事業部モダンエンジニアリングセクションの戸塚晴菜と申します。「Google Cloud Next Tokyo 2025」に2日間参加する機会をいただき、最新のテクノロジーに触れてきました。

数多くのセッションの中でも、特に印象深かったのが、サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社様と株式会社Recursive様による「自然環境もAIで予測!山岳地域における降水量予測ソリューション」というセッションです。

今日も最高気温が37度を超えるような猛暑を経験する中で、地球温暖化をはじめとする環境問題は、私たちが向き合わなければならないの課題だと感じています。そのような中で、Google Cloudが、SDGsとどのように連携し、社会課題の解決に貢献しているのか、気になりセッションに参加してきました。

サントリーの水に対する取り組み

サントリーグループ様は、「人と自然と響きあう社会の実現へ」という企業理念のもと、多岐にわたるサステナビリティ活動を積極的に展開しています。その中でも特に力を入れているのが、「水」の保全と持続可能な利用に関する取り組みです。社内には「水科学研究所」という専門部署が存在しているそうです。この研究所のメンバーは、実際に水源となる山岳地域へ足を運び、長年にわたり、河川の流量、地下水位、そして水質といった多岐にわたるデータを地道に収集しています。私たち新卒エンジニアの視点から見ても、実際に山に行くなどのデータの収集活動は、今後の高度な解析やシミュレーションの基盤となる、大切な重要な取り組みだと感じました。

課題点

水循環の将来を予測するには、モデルを精密に再現する必要がありますが、そのためには正確なデータが不可欠です。しかし、普段得られるデータではモデルを精密に再現するには精度が不十分な上、特に研究対象であるスペインのセゴビアのようにデータが限られている地域では、より精密な水循環の再現が難しいという課題がありました。

解決策 水×AI

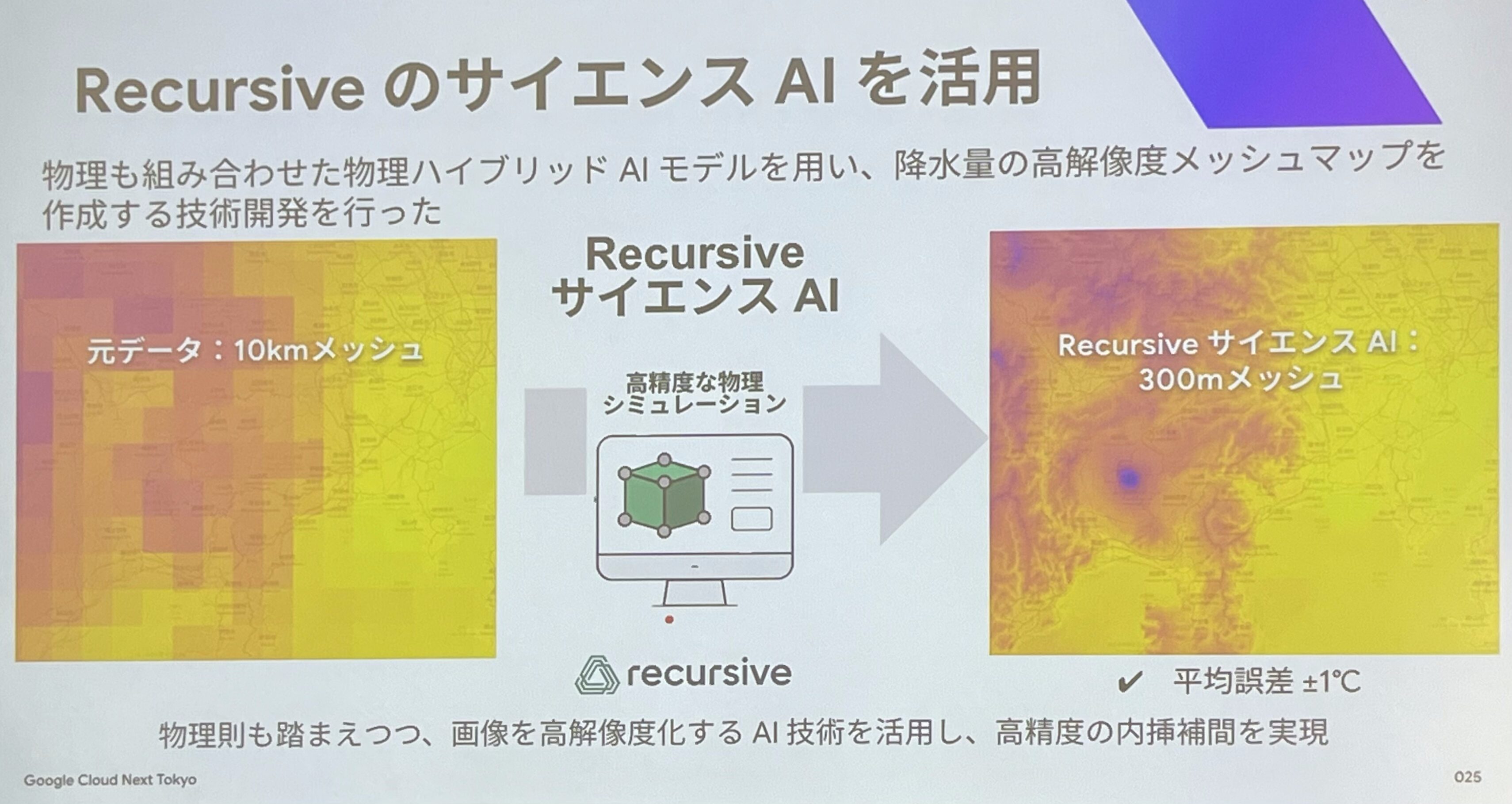

改善策としてはAI技術による高精度な降水量予測です。この研究では、「Recursive」というサイエンスAIと物理学を組み合わせた「物理ハイブリッドAIモデル」を活用しています。このモデルは、画像を高解像度化するAI技術を応用することで、高精度の降水量メッシュマップを作成します。これにより、これまで不足していた降水量データを正確に補うことが可能になりました。

このモデルの有効性を検証するため、複雑な地形と気象条件を持つ長野県を対象に、山地での降水量を高精度に推定するAIモデルの構築を目指しました。

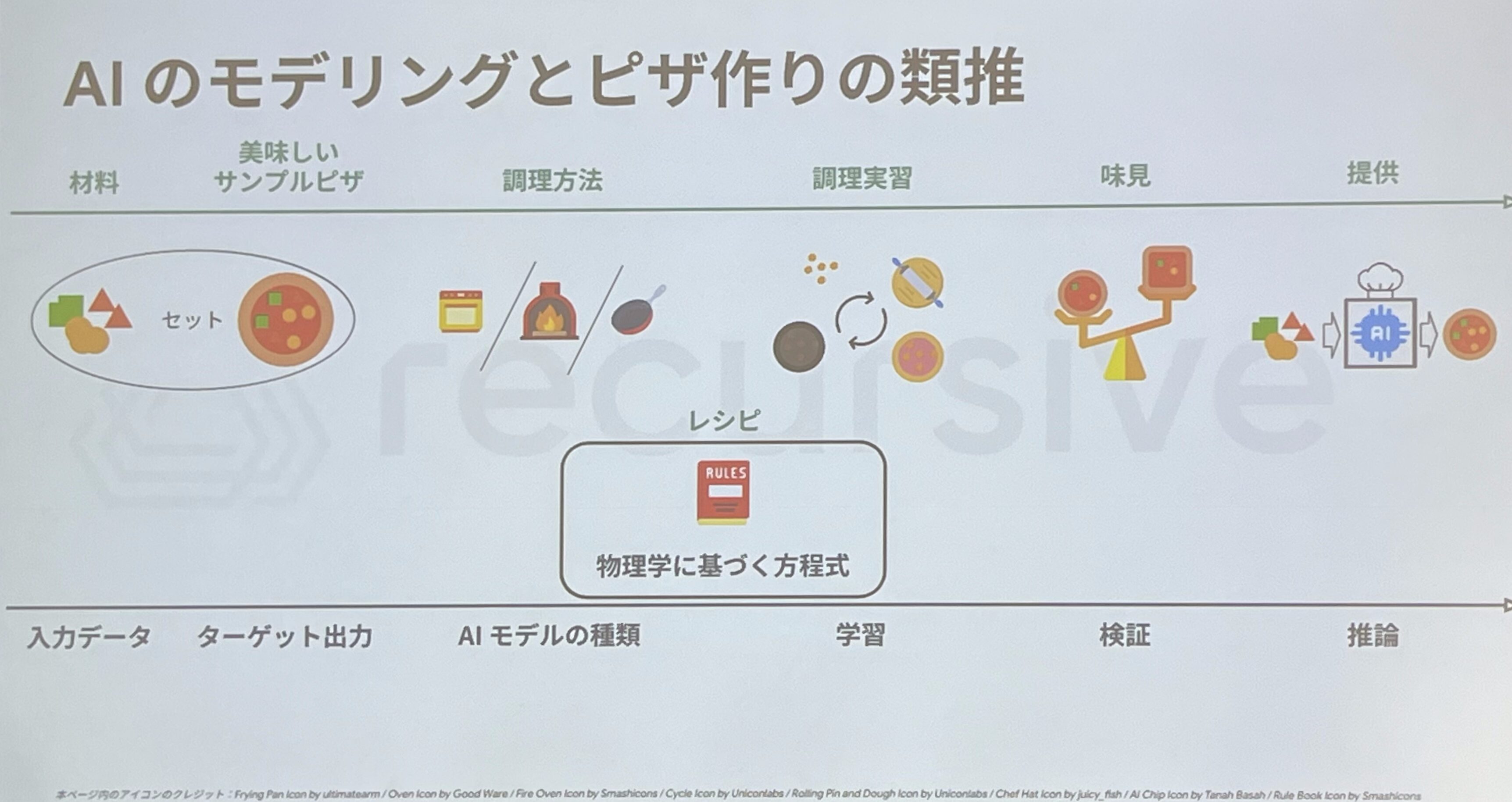

Recursive社様が「AIのモデリングとピザ作りの類推」というテーマで、AIの仕組みをピザ作りに例えて非常に分かりやすく解説してくださいました。🍕

入力データ = 材料

AIが学習に使うデータは、ピザ作りの材料です。

ターゲット出力 = 美味しいサンプルピザ

AIに導き出させたい理想の答えは、完成形となる美味しいピザです。

AIモデルの種類 = 調理方法

データの種類や目的に応じて選ぶAIのモデルは、調理法です。

学習 = 調理実習(レシピ)

「物理学に基づく方程式」や「ルール」を使ってAIがデータを学ぶ過程は、レシピに基づいた調理実習です。

検証 = 味見

学習したAIモデルの性能を評価することは、ピザの味見です。

推論 = 提供

完成したAIモデルが新しいデータから答えを導き出すことは、出来上がったピザを提供することです。

最終段階のPoC構造

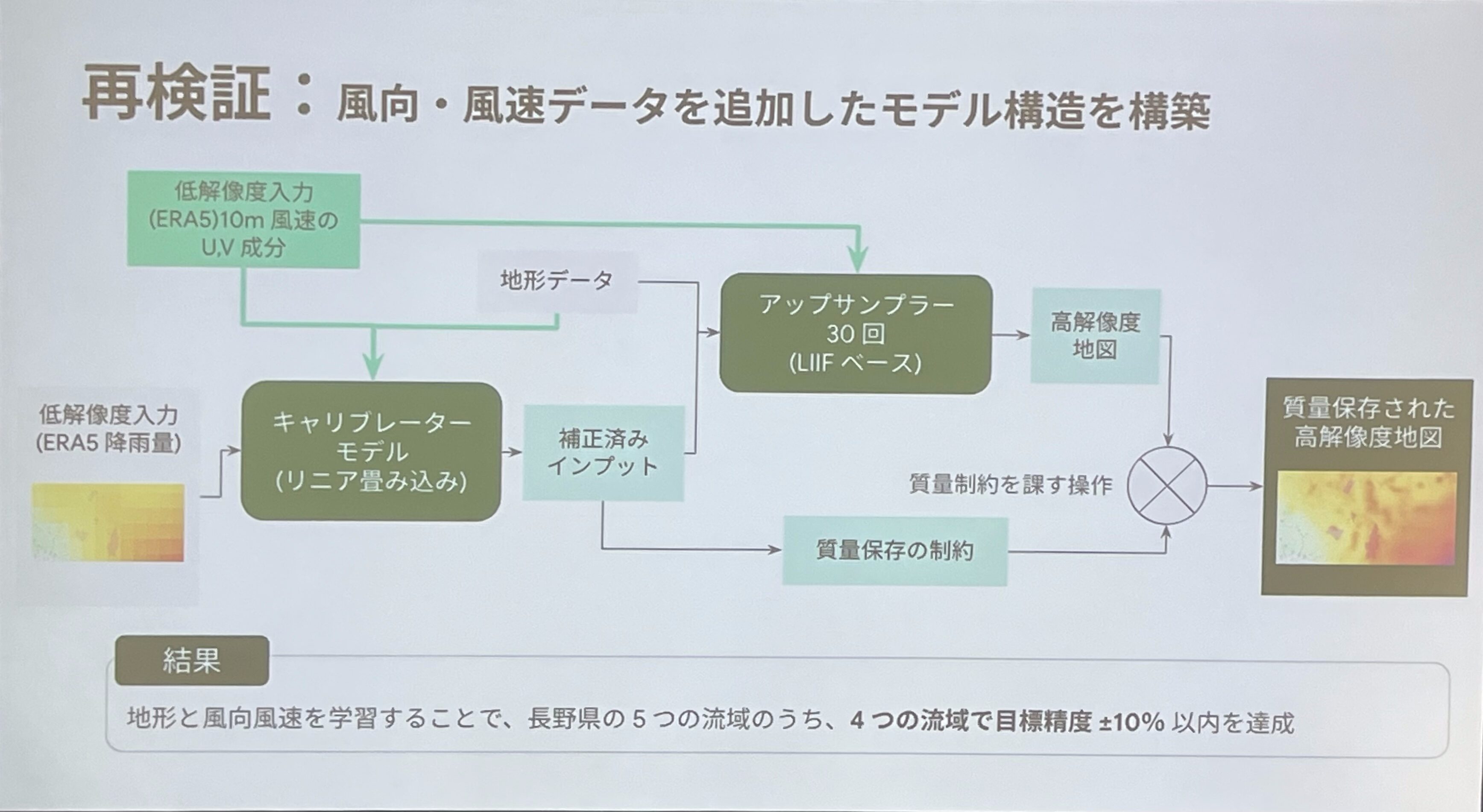

水循環モデルの再検証では、風向・風速データを追加した物理ハイブリッドAIモデルを構築しました。このモデルは、地形と風向・風速を学習することで、高精度の降水量メッシュマップを作成し、長野県の5つの流域のうち4つで目標精度±10%を達成しています。これにより、従来の28kmメッシュのデータと比べて1kmメッシュという高解像度での降水量推定が可能になり、より現実に近い降水量の把握を実現しました。

セッションを聞いて感じたこと

今回の事例のように、AIが地球温暖化をはじめとする環境問題の解決に貢献できることを知り、今後のSDGsを目指す私たちの地球にとって、AIは欠かせない存在になることを強く実感しました。個人的な話になりますが、私自身、暑い夏が非常に苦手なため、AIの力で、この温暖化をどうにか阻止して欲しいと強く感じました🌻

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!