はじめに

2025 年 8 月 6 日(水)に行われた Google Cloud 主催の「Google Cloud Next Tokyo 2025」に参加してきました!

そのイベント内の「「日テレ “ZIP!” 番組企画支援エージェント」の実例で学ぶ!AI エージェント開発におけるデータ収集と改善プロセスの基礎」のセッションのレポートとなります。

セッション概要

タイトル:「日テレ “ZIP!” 番組企画支援エージェント」の実例で学ぶ!AI エージェント開発におけるデータ収集と改善プロセスの基礎

登壇者:日本テレビホールディングス株式会社 辻 理奈 氏

登壇者:Google Cloud 中井 悦司 氏

公式より

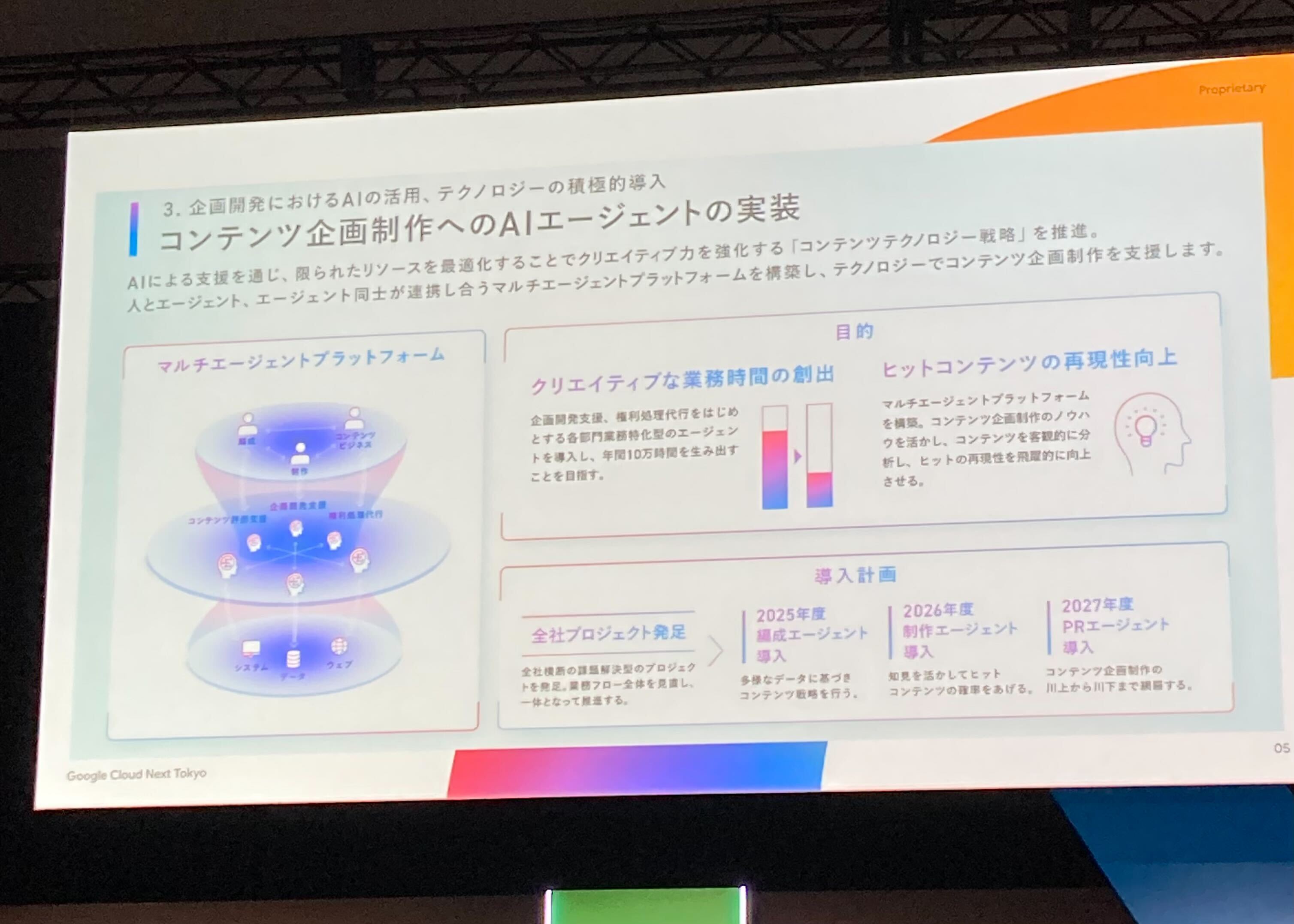

日本テレビでは、コンテンツ企画制作への AI の積極導入を推し進めています。

その一環で、情報番組『ZIP!』を題材に、総合演出の知見を構造化し、番組コーナー企画立案を支援する AI エージェントを開発しました。

本セッションでは、開発プロジェクトの概要と成果に加え、実際の開発を通して得られた AI エージェント開発におけるデータ収集と改善プロセスの重要なポイントを解説します。

セッション内容

プロジェクトの概要

利益を出すために攻めの AI を考え、企画制作支援エージェントの開発となりました。

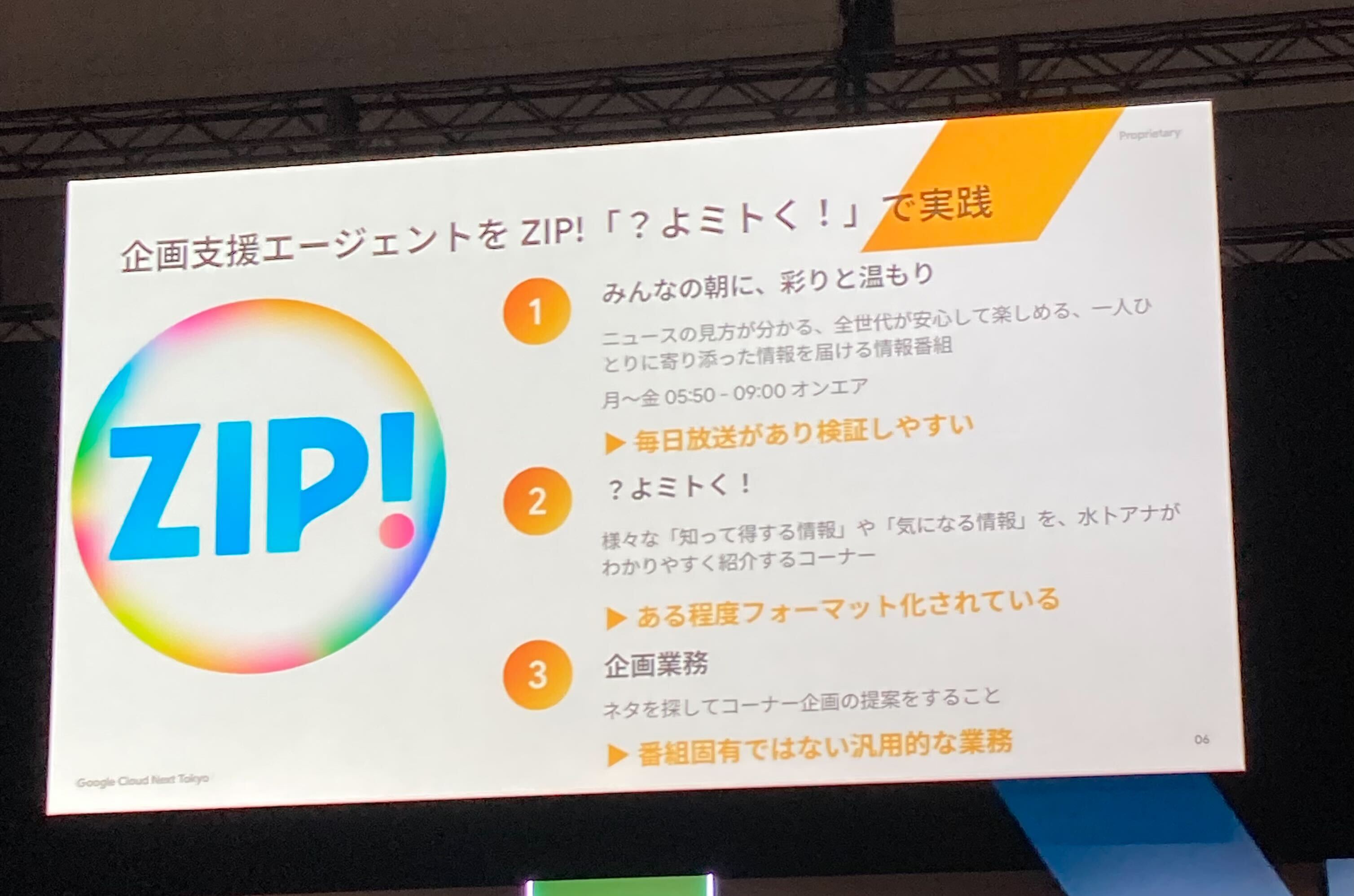

その企画制作支援エージェントを ZIP!の企画で実践することにしました。

この企画は毎日放送があり、フォーマットが決まっているため検証しやすいためでした。

ネタ探しはこの番組に限らず、全番組にも言えることなので、これを全社展開していくことを見据えての開発となっています。

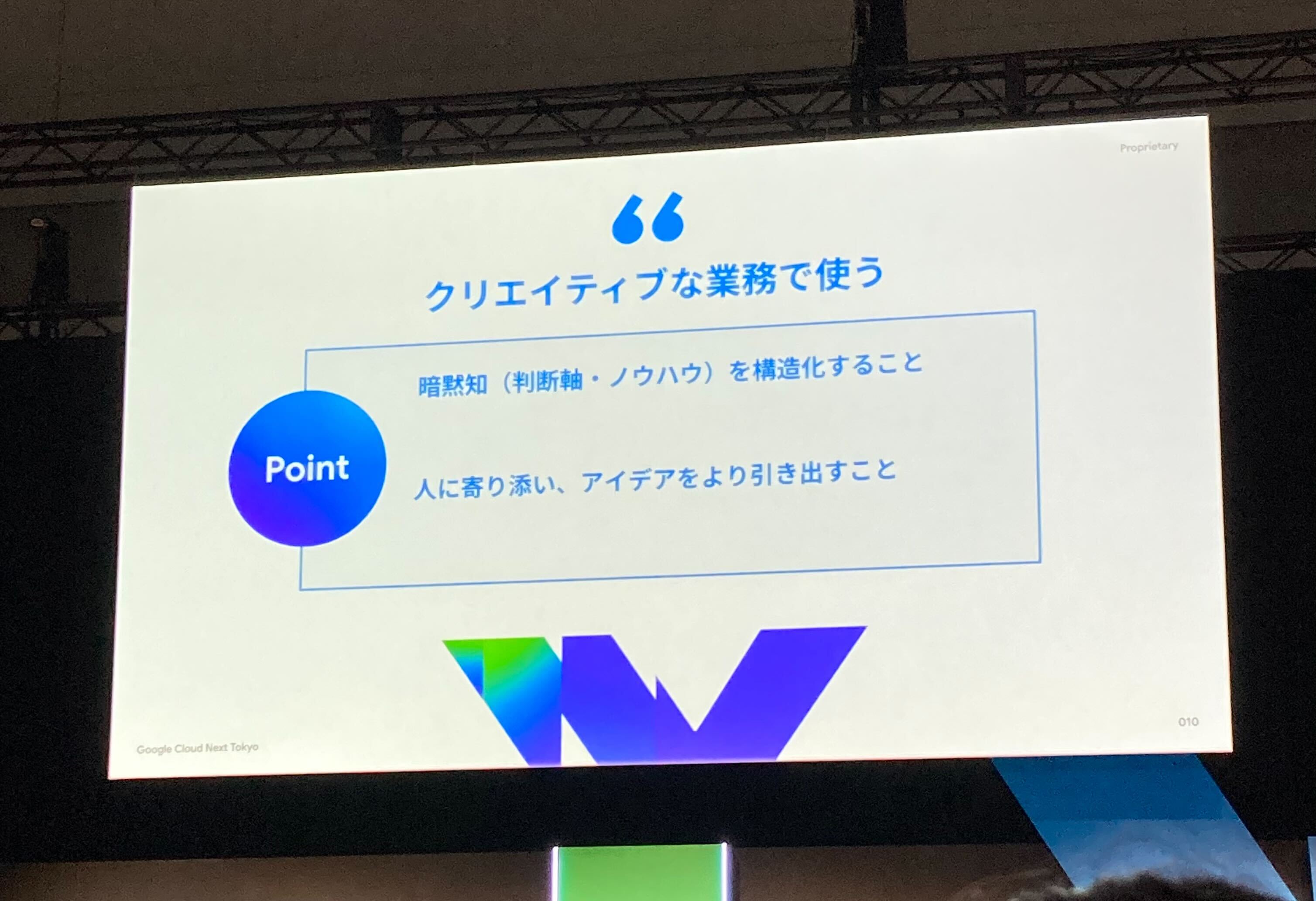

企画制作などのクリエイティブな業務は、暗黙知を基に新しいものを作り出すことで、一方で定型業務は正しさが必要となっています。

暗黙知などのノウハウは溜まっていくので、それらを構造化する必要があります。

そして、最終的な決定は人がするのでどれだけ感性に刺さるか、人に寄り添ってアイデアを引き出すことが重要となります。

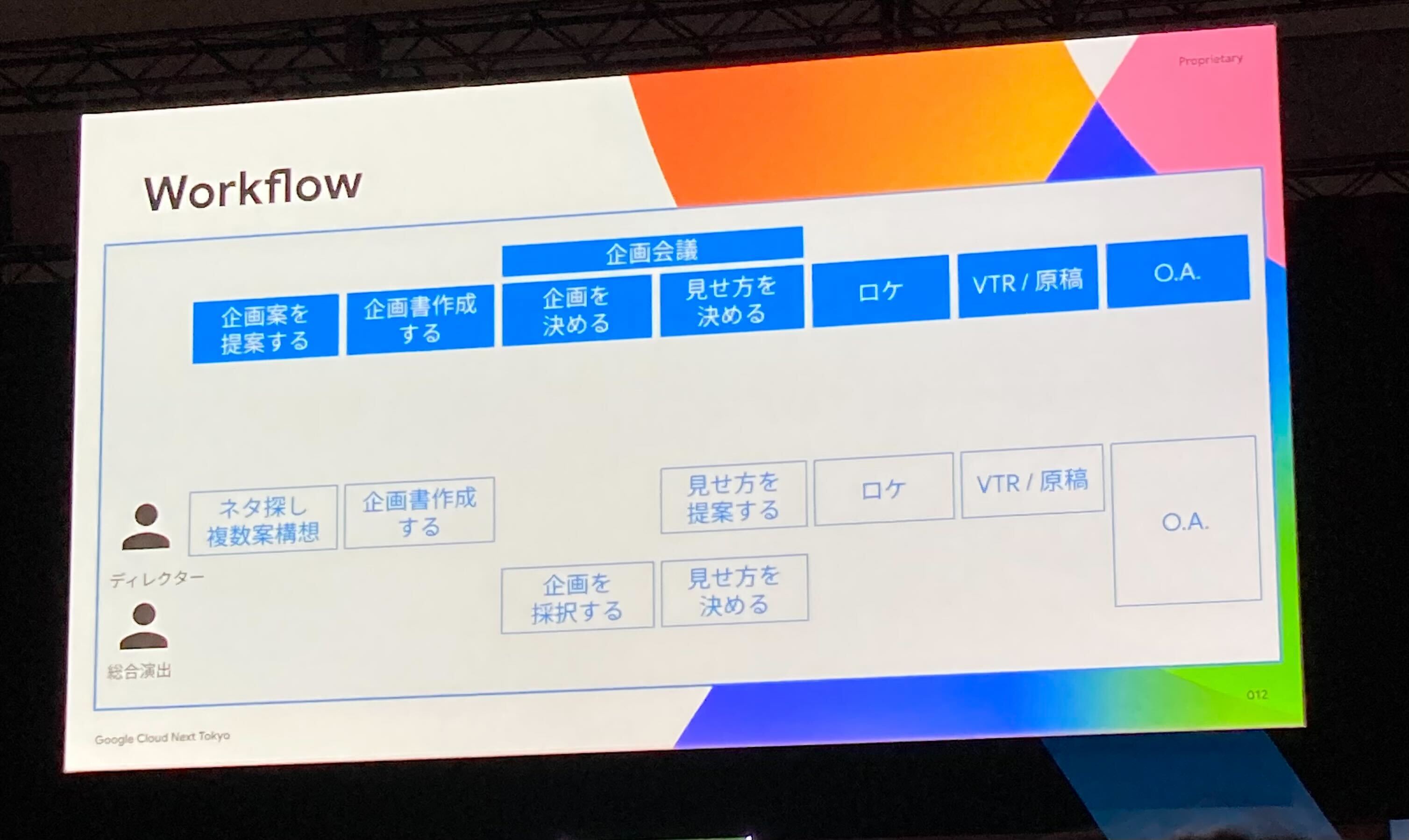

総合演出は意思決定を行い、ディレクターは企画提案を行います。

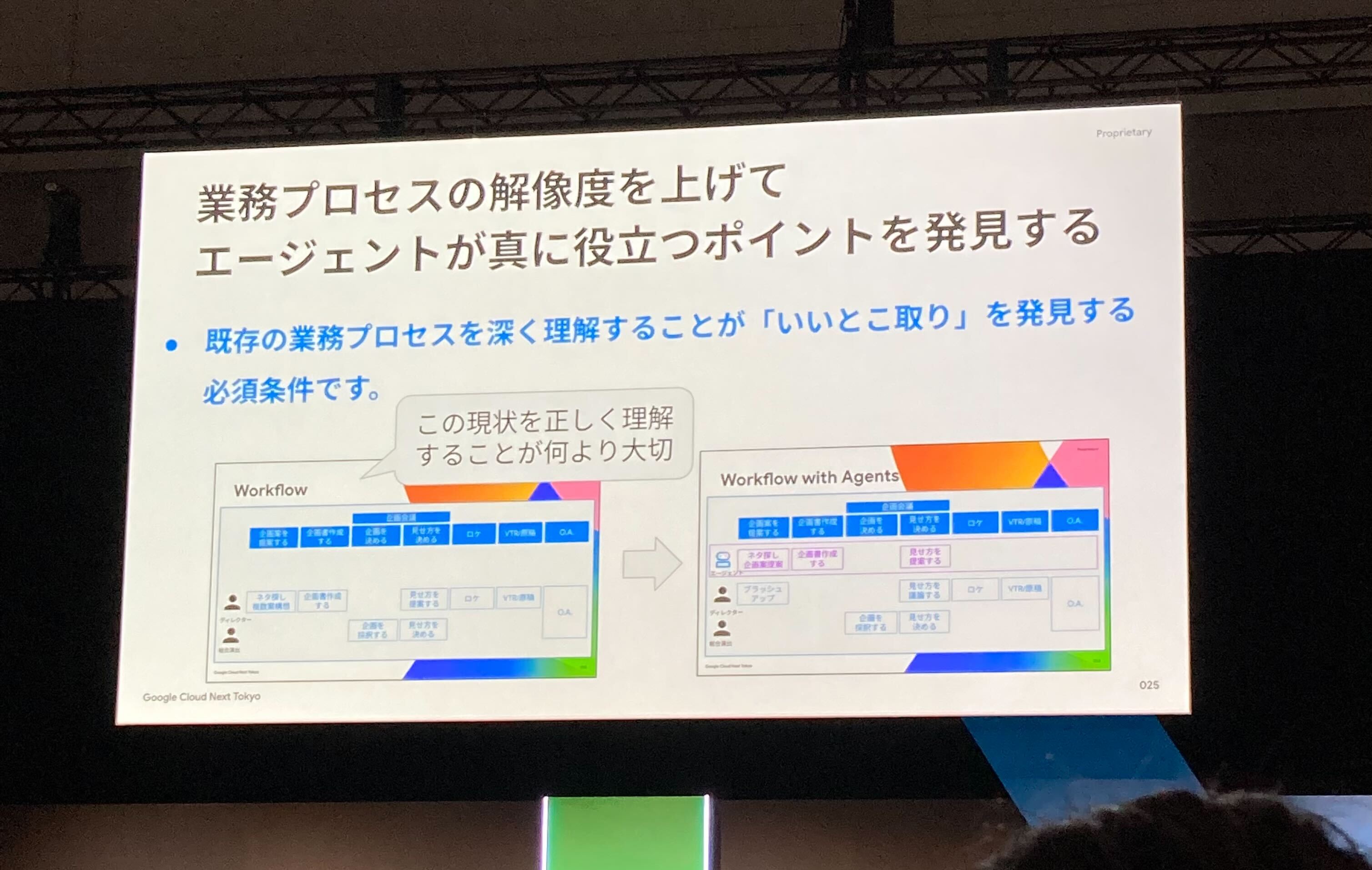

エージェント前のワークフローは、ディレクターがネタ探しから企画書作成、ロケ、原稿など多くのことを行なっていました。

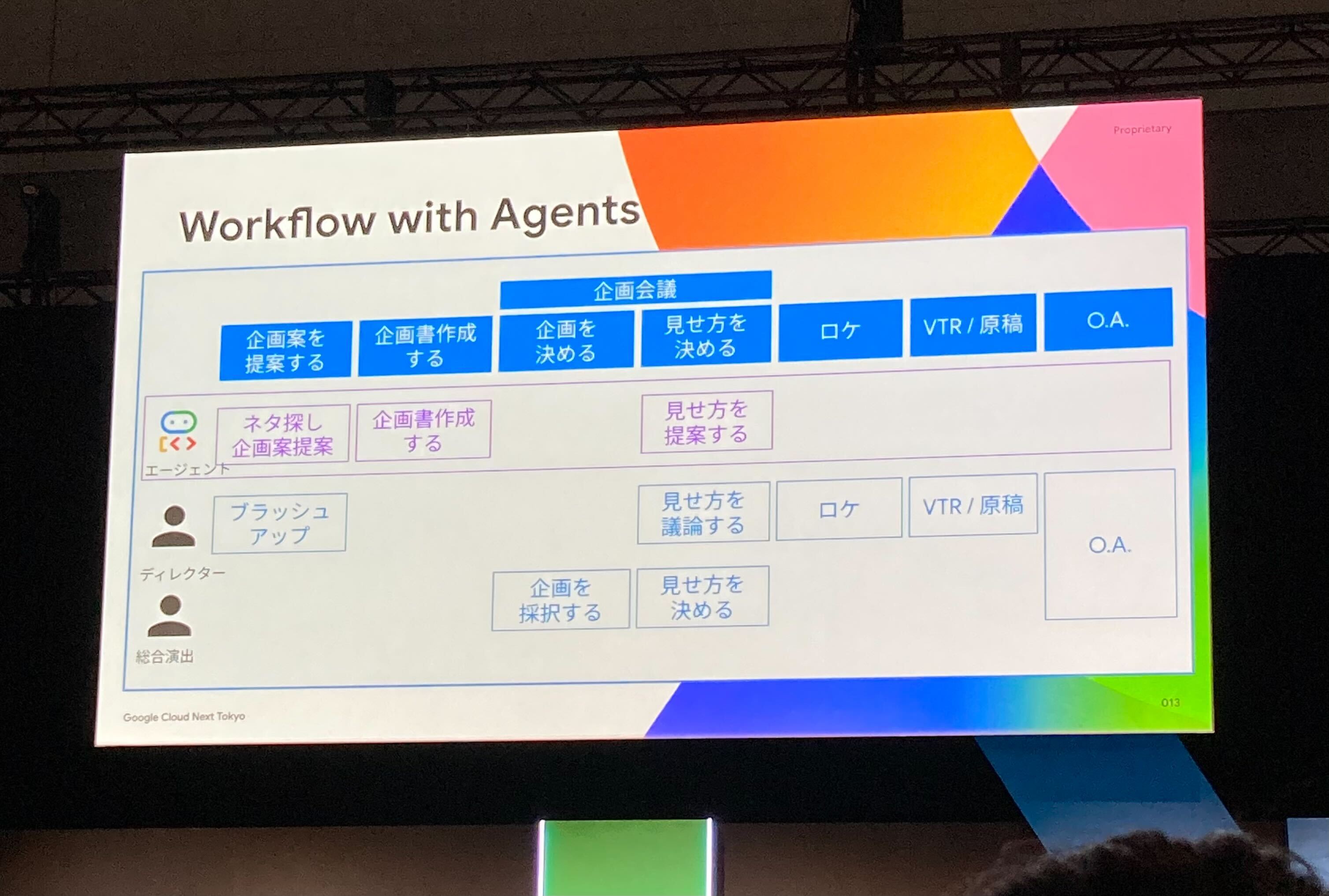

エージェント導入後は、ネタ探し、企画書作成、提案(テロップ提案など)を行なってくれます。

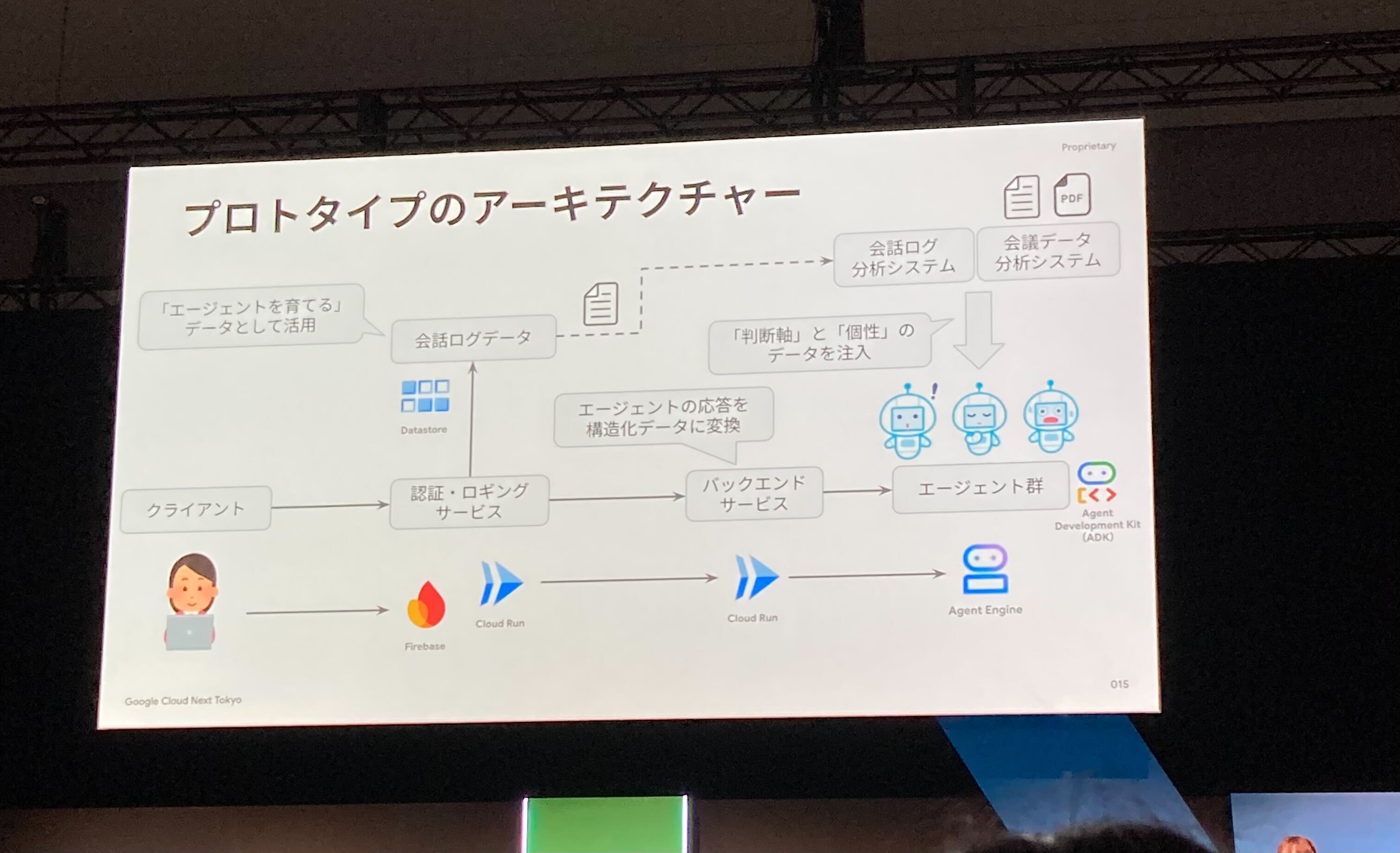

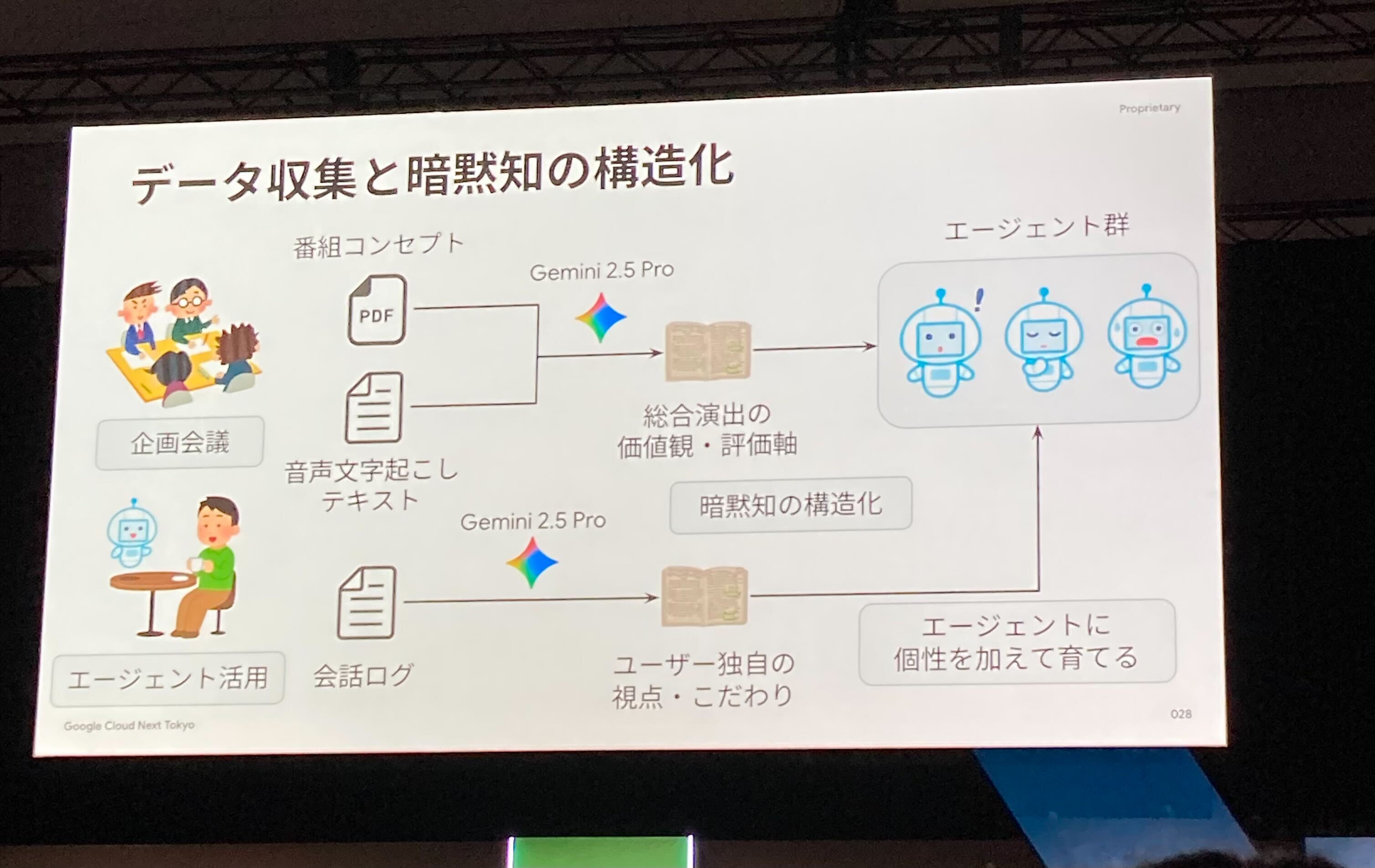

企画会議の音声データから総合演出の判断軸を、エージェントとの会話ログからディレクターの癖などの個性をエージェントに適用させます。

そしてアプリを使っていくことでエージェントを育てるデータ活用を行うことが可能となっています。

エージェントアプリの開発プロセス

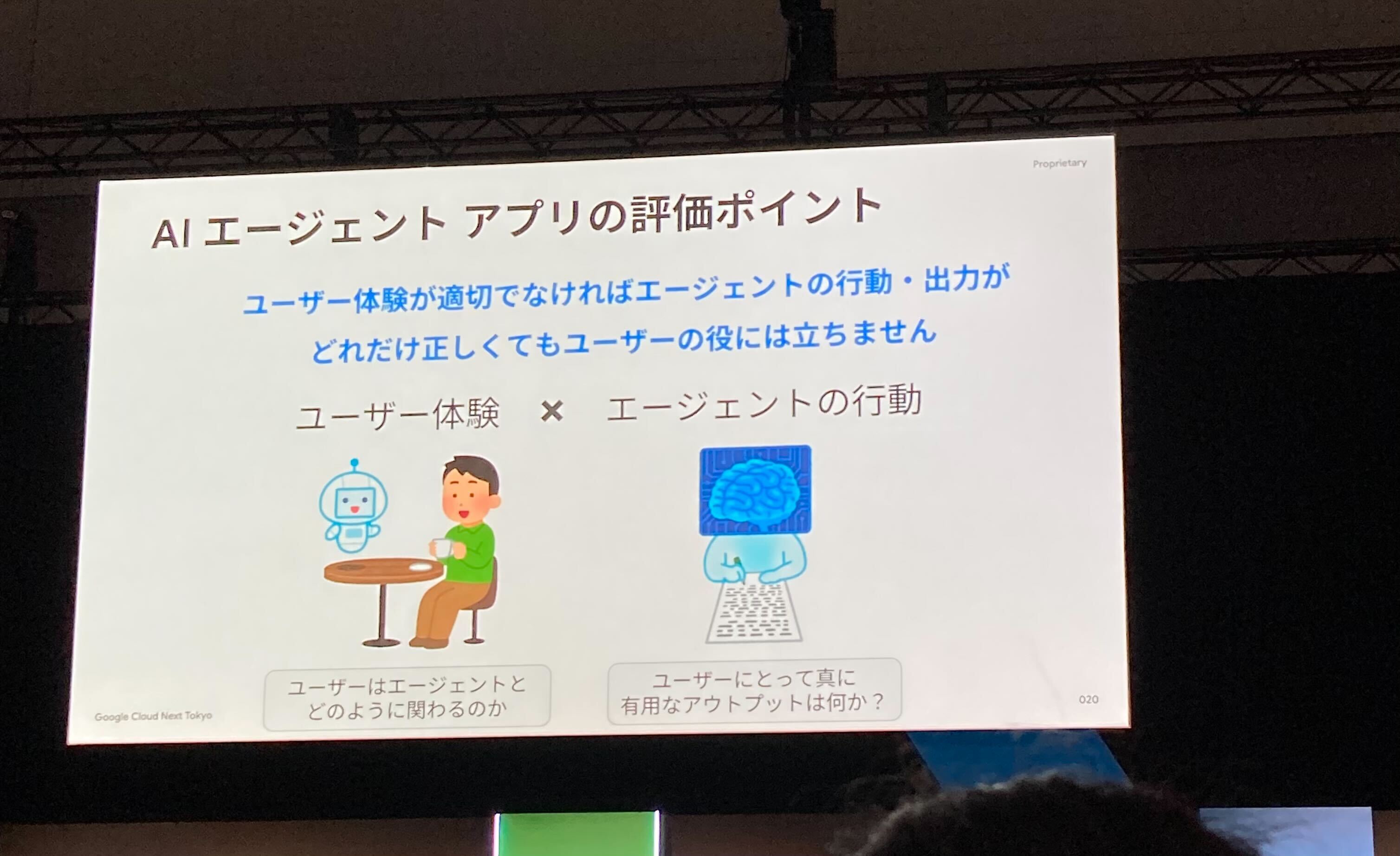

AI エージェントアプリはやってみないとわからないことが大いにあります。

その中でも評価が必要となります。

ユーザー体験が適切にデザインされていないと、役立つものになりません。

そのため、最適なユーザー体験を追求する必要があります。

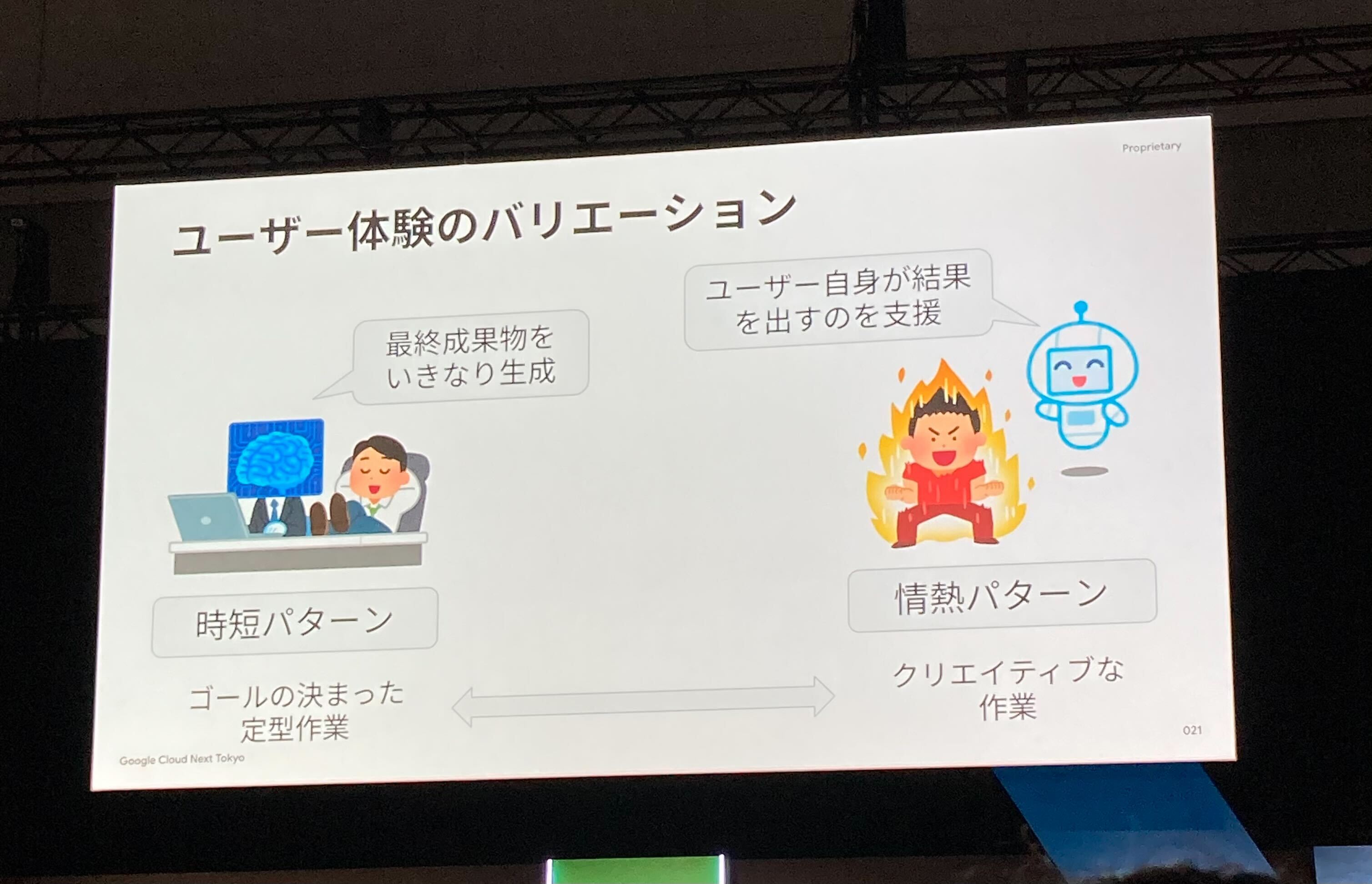

ユーザー体験のバリエーションとして2パターンあります。

- 時短パターン:成果物のみを出力する。

- 情熱パターン:答えは言わずにユーザー自身か回答を出すように支援する。

当初の業務プロセスの理解だと、時短パターンで良いと思い企画制作支援エージェントを作成したが、反応がイマイチでした。

視聴者に寄り添った番組を作ることが目的なので、裏側の思いを理解していなければならず、表面的な内容だと良くないからです。

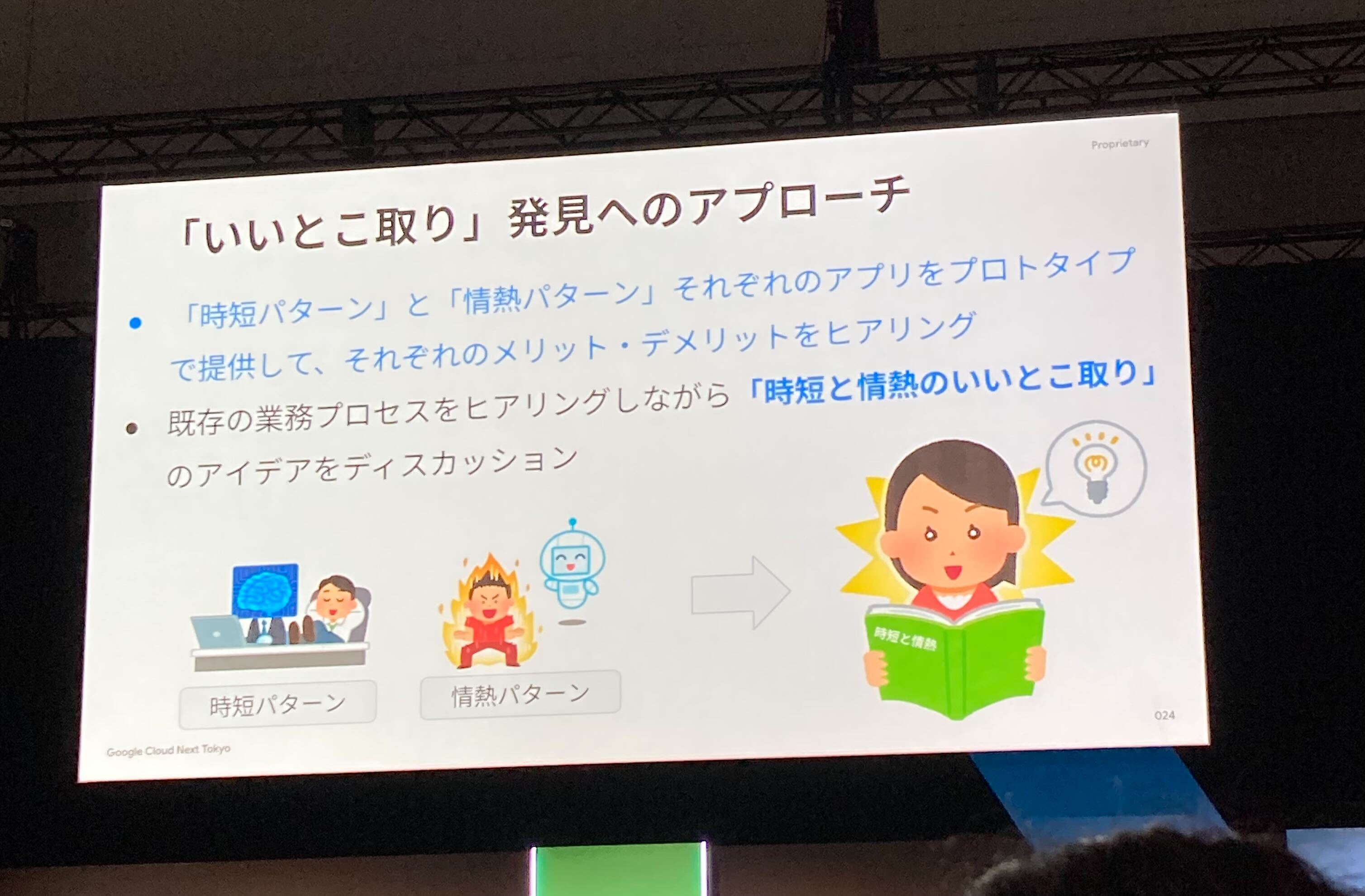

結局両方のパターンが必要になり、それぞれのパターンをいいとこ取りする必要がありました。

そのいいとこ取りを発見することは、業務プロセスを深く理解することか重要となります。

データ収集と改善のプロセス

企画会議の音声データを文字起こしし、総合演出の評価軸を明確化しています。

ユーザーはエージェントを使用した会話ログからユーザー独自のこだわりなどの癖を見つけて、エージェントに個性を付けていきます。

さらにフィードバックも活用して改善していきます。

今後の発展

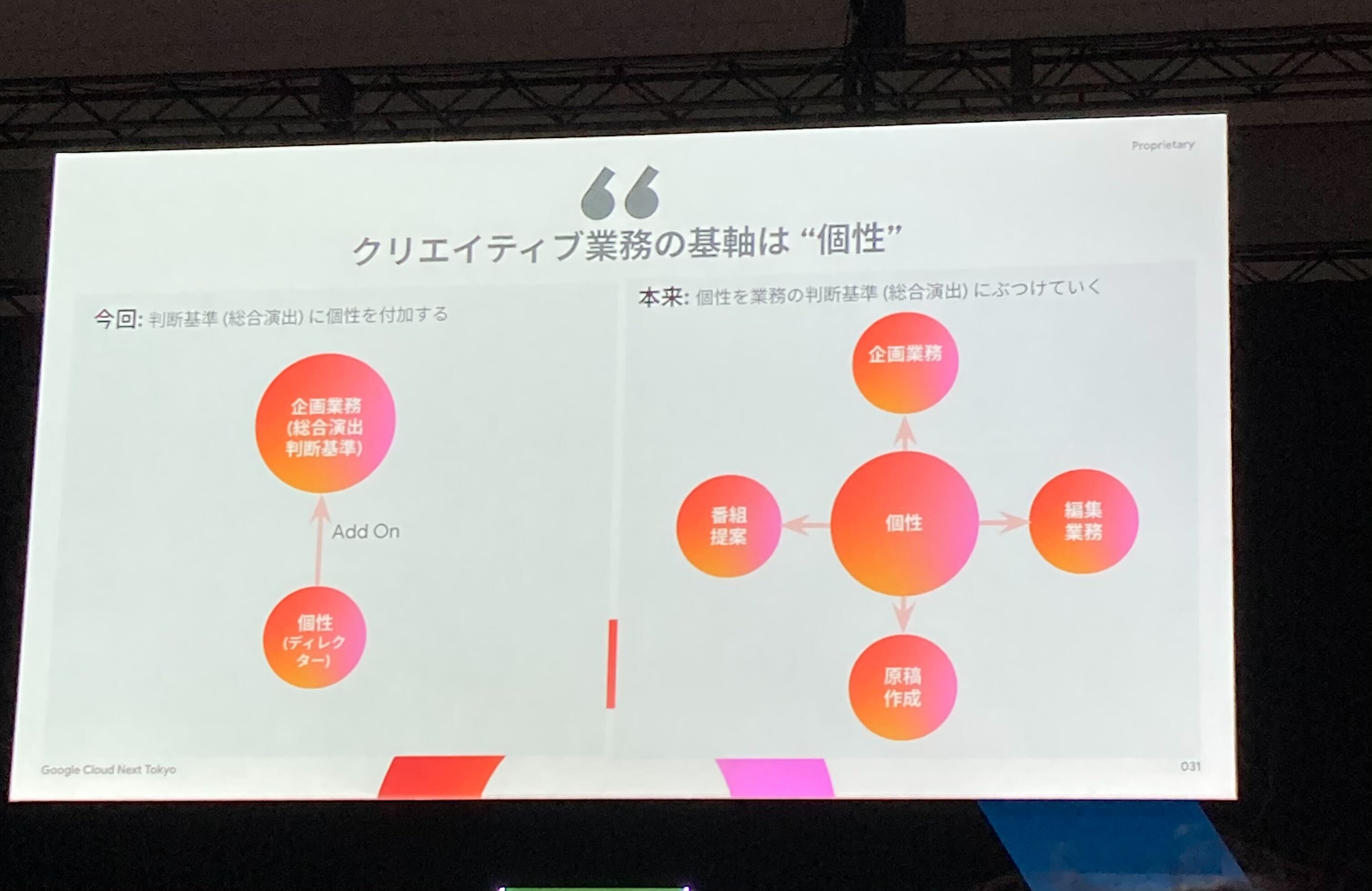

クリエイティブ業務の軸は個性にあると考えています。

そのため業務毎のエージェント同士が連携し合うような世界、つまりは A2A を実現していく必要があります。

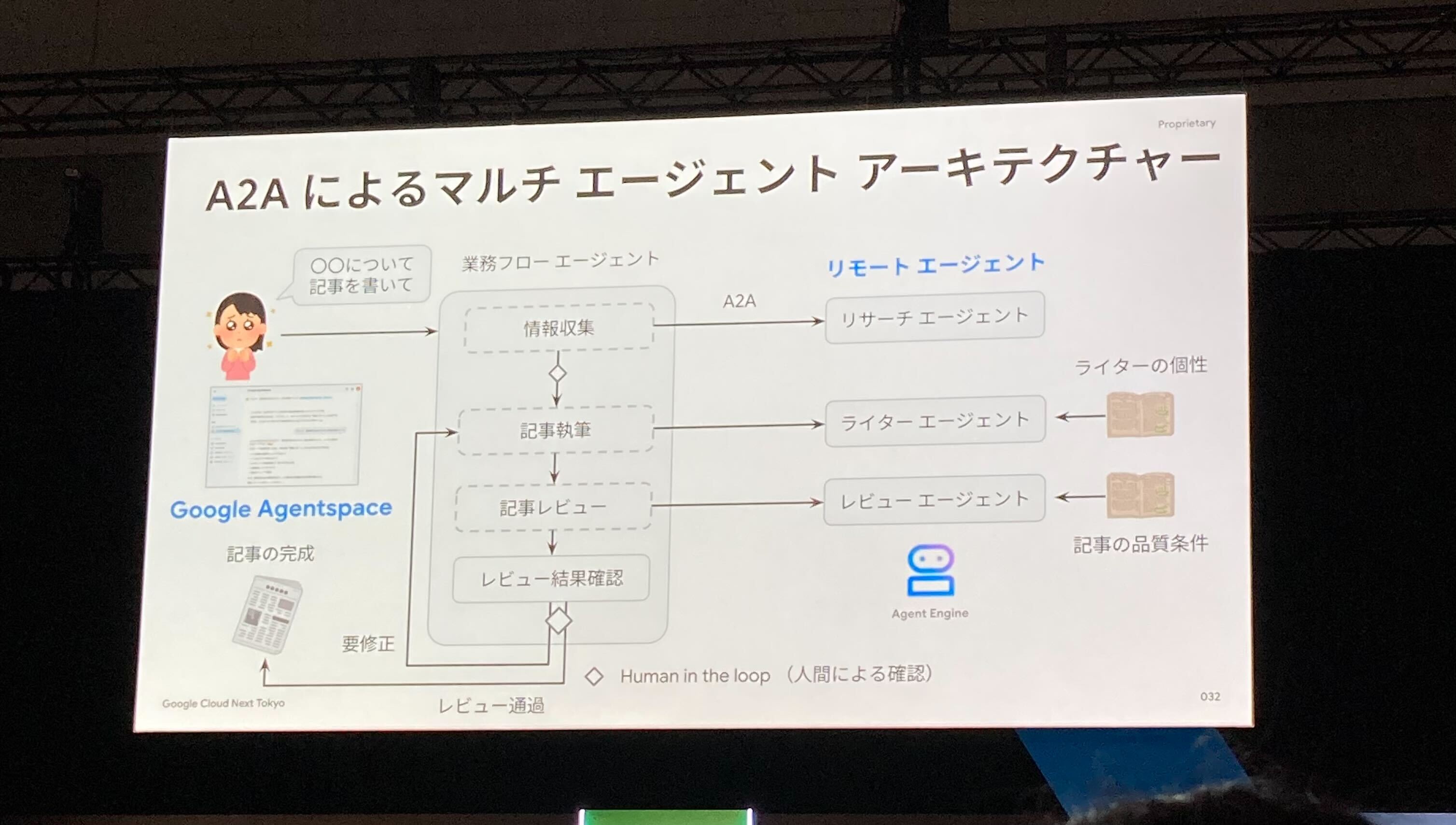

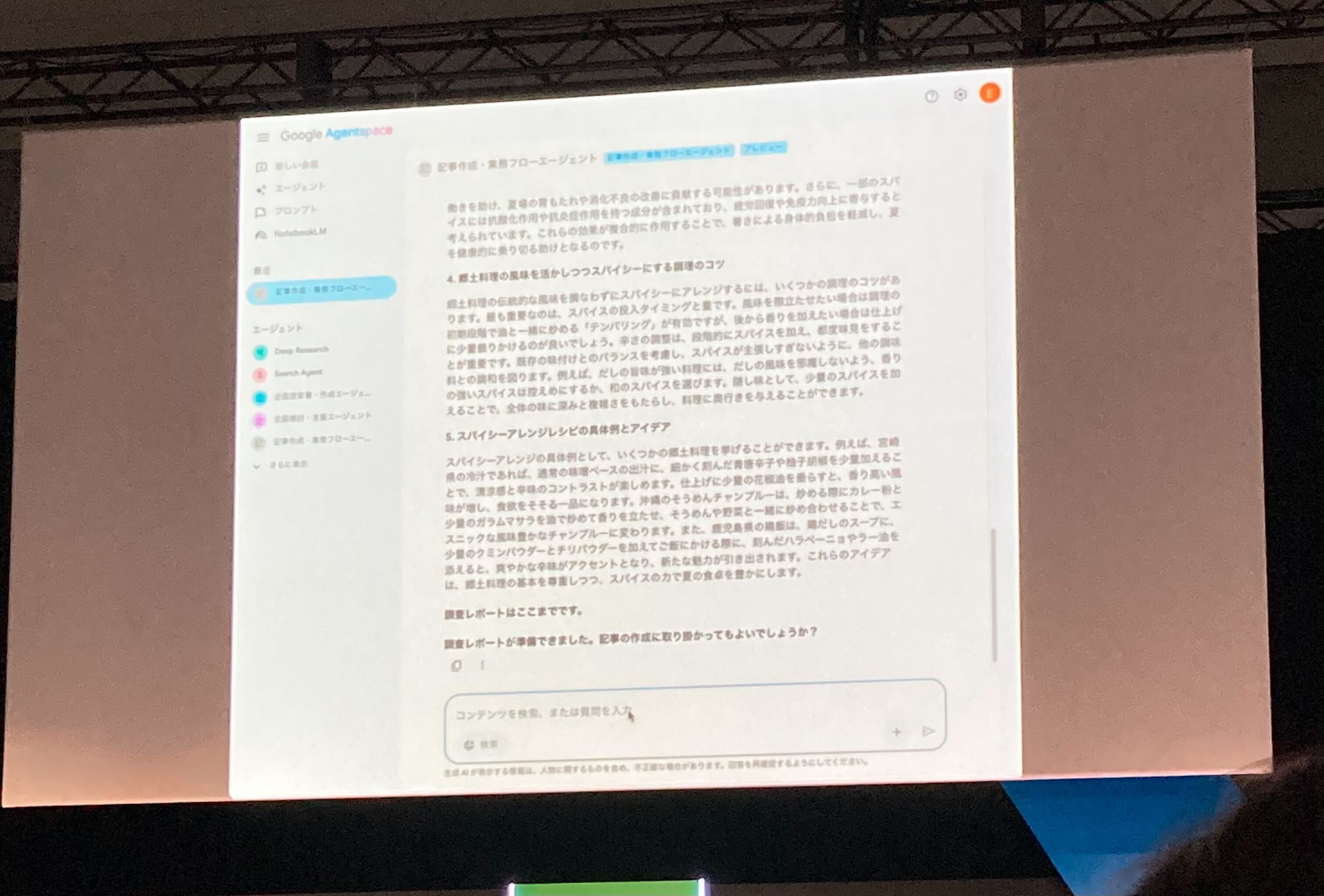

そこで A2A によるマルチエージェントのデモとして、記事作成エージェントを AgentSpace 上で披露しました。

リサーチエージェントか情報収集を行い、ライターエージェントが記事を作成し、レビューエージェントがその記事をレビューするというものです。

実際に各エージェントがタスクを実行していき、記事が作成される様子が分かりました。

レビュー結果を人間が判断し、修正を依頼するとライターエージェントが記事を修正してくれました。

おわりに

AI エージェントを単なる業務効率化ツールに留まらず、クリエイティブな現場の「暗黙知」を構造化し、制作者に寄り添う AI エージェント を開発する必要がある点が興味深かったです。

特に開発過程で「時短パターン」と「情熱パターン」のいいとこ取りをした点です。

当初の効率化だけを追求した AI エージェントでは、心に響かなかったというのは、AI と人間の協業の本質を突いていると感じました。

最終的に両者のいいとこ取りを目指したように、AI は単に答えを出すだけでなく、人間の創造性や情熱を引き出すような存在になるべきなのかな感じました。

さらに、対話ログから個性を獲得して AI エージェントが育つという仕組みも独創的だと思いました。

複数の AI エージェントが連携する A2A は、大きな可能性を秘めていると思うのでこれからもキャッチアップしていきたいと思います!