こんにちは。MSPの小野瀬です。

先日、有明の東京ビッグサイトで開催された Google Cloud Next Tokyo 2025 に参加してきました。

クラウド業界の最先端に触れる貴重な機会で、技術の進化のスピードに改めて圧倒されました。

この記事では、イベント全体を通して感じたこと、特に印象的だった基調講演の内容についてレポートします。

Google Cloud Next Tokyo 2025

| 日時 | 8/5(火)・8/6(水) |

| イベント会場 | 東京ビッグサイト |

Google Cloudの最新技術やソリューションが一堂に会する、まさに技術の祭典でした。基調講演から専門的なブレイクアウトセッションまで、多岐にわたるテーマが扱われ、参加者はそれぞれの関心に応じて学びを深めることができました。

会場は多くの参加者で盛り上がっていて、満席になっているセッションも多くありました。今回は直前での参加を決めたため、セッション参加登録が満席となっているもので参加できなかったものもあり、特にハンズオン形式のセッションに参加できなかったのは残念でした。

次回は、早めの登録と計画をしっかり立てて参加したいです。

基調講演:Google Cloudが描く壮大な未来と、進化のスピード

基調講演は、Google Cloudの技術が、AIエージェントを中心に据えて、あらゆる業務を自動化し、企業や個人の生産性を根本から変える機能がたくさん紹介されました。

最新の生成AI技術がGoogle Cloudの各サービスに統合され、開発効率が飛躍的に向上する事例など、次々と「未来」が披露されました。

技術進化のスピードは凄まじく、この圧倒的な進化を目の当たりにして、「あっという間に置いて行かれてしまう、、」という想いが頭をよぎりました。

AIエージェントが拓く、運用保守の未来

基調講演で特に心惹かれたのは、AIエージェントへの大規模な投資と、それによって実現される「エンドツーエンド業務代行」に関するパートです。

以下は、今回の基調講演で登場したAI関連の主要なツールや製品の一部です。

| AIエージェント | 人間の代わりに、複雑な仕事を最初から最後まで自動でこなしてくれるAIのこと。自分で考えて、複数のツールを使いこなしながら、目標を達成しようとします。 |

| Vertex AI | Google CloudでAIを作るための土台となるプラットフォーム。さまざまなAIモデルを開発・管理・運用するためのツールがそろっています。 |

| Google Agentspace | AIエージェントを使い、企業の業務を自動化するための新しいサービス。検索、対話、他のツールとの連携を一つにまとめ、複雑な作業を任せられるようにします。 |

| Agent Development Kit | 複数のAIエージェントを簡単につくるための開発キット(道具箱)。開発者が自由にエージェントを組み立てるためのオープンソースのフレームワークです。 |

| Agent2Agent Protocol | AIエージェント同士が協力して仕事をするためのルール。これにより、複数のエージェントが連携して、より大きな目標を達成できるようになります。 |

| Gemini | Googleが開発した高性能なAIモデル。テキストや画像、音声など、さまざまな情報を理解し、生成することができます。 |

AIエージェントが「検索」「サマリ作成」「理解・判断」「再検索」「Output」「Action」といった一連のプロセスを、人の手を介さずに自律的に実行する様子が示されていました。これにより、あらゆるツールと連携し、企画から実行までを一気通貫でサポートすることで、スキルや人材不足の解消、さらには市場投入の迅速化と価値創出に貢献する未来が描かれていました。

具体的なサービスとしては、Vertex AIを基盤とする「Google Agentspace」が紹介され、このAgentspaceのデモが特に衝撃的でした。

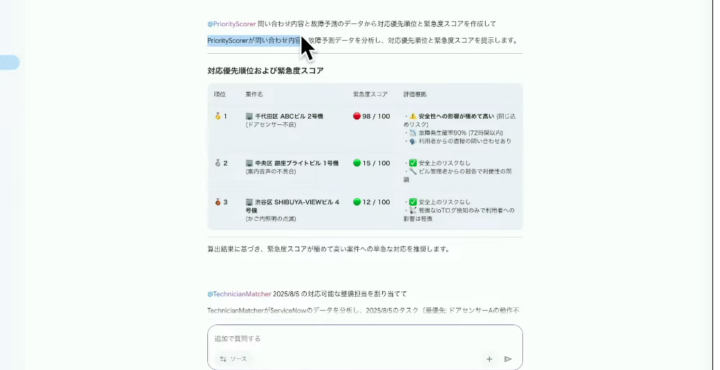

デモでは、エレベーターのセンサーに不具合が発生したという問い合わせに対し、AIエージェントが自律的に対応する一連の流れが示されました。このプロセスは、本部の保守マネージャー(運用管理者)と現場の運用保守担当者(作業者)の両方の視点から描かれており、AIがそれぞれの役割をサポートする様子が鮮明でした。

具体的には、問い合わせ内容・過去の履歴から、部品の仕様を検索・分析、さらには現場の写真や音声データの内容も踏まえて問題の深刻度や優先度を判断。適切な担当者をアサインし、ServiceNowという別の業務システムに課題を起票、チャットで関係者に連携、する業務がスムーズに実行されていました。

上記の業務は、ほぼ全てAIエージェントが実施していて、頭を使って考える部分や、手作業で行っていた情報収集・整理・連携といった定型業務をほぼすべて行なっていました。

この中で、人が実施していたことは、「AIが出した診断結果が正しいかどうかの最終判断」や「現場での実際の作業」といった、より高度な専門性と身体的なスキルが求められる部分で、そこにリソースを集中できることが示されていました。

↓このようにAgentspace上でAIエージェントと会話しながら進めます。

この流れの中で驚いたのは、AIエージェントがその回答の思考プロセスを非常にわかりやすく提示してくれることです。

複雑な業務における判断基準や思考の過程が順序立てて示されていて、技術的な専門知識を持たない担当者であっても、AIの提案内容の妥当性を評価し、最終的な意思決定を下すことが可能になっていると感じました。これは、AIの判断の透明性を高め、人間とAIが協調して働くための重要な仕組みだと思いました。

この一連の流れには、運用保守の未来を変える革新的なポイントが3つ見られました。

- エンドツーエンドな業務プロセスの自動化

- これまでの自動化は個別のタスクが中心でしたが、Agentspaceは、問い合わせの受付から分析、優先度判断、担当者アサイン、課題起票、そして記録作成まで、一連の複雑な業務プロセス全体を人の手を介さずに自動で完結させていました。これにより、運用保守担当者は定型業務から解放され、より高度な判断や戦略立案に集中できるようになります。

- 多様な情報を横断的に理解し、未来を予測

- Agentspaceは、テキスト、画像、音声など形式の異なるあらゆる情報を統合的に理解・分析しました。さらに、過去のインシデントデータから故障の傾向を予測し、「問題が起きる前に未然に防ぐ」といった予見的な対処も行っていました。これにより、事後対応から予防的な運用へのシフトが可能になります。

- 既存ツールとの連携による価値創出

- AIエージェントが、すでに会社で使っている業務システムを操作し、作業記録などを自動で入力してくれました。 これは、AIが単なる答えを教えてくれるだけではなく、実際に会社の仕事を代行できることがわかりました。AIのために新しいシステムを用意する必要がないため、すぐに導入してその恩恵を受けることができるのが素晴らしいと感じました。

これまでの運用保守は、アラート対応、障害調査、復旧作業といった「事後対応」が中心でした。しかし、AIエージェントの活用が進めば、より予見的な運用や、より自律的な運用へとシフトしていく未来が見えました。

まとめ:技術の進化を味方につけるために

基調講演で「未来」を見た後、新しい技術をただ学ぶだけでは、組織や自身の変化には繋がらないのではないかという想いがありました。ましてや、私のような技術初心者にとって、すごいスピードで進化していく技術をどうキャッチアップしていくかの姿勢についても考えさせられました。

そんな想いに対して、このイベントや参加したいくつかのセッションから、外部の視点の重要性を強く感じました。

「同じ組織・同じ環境・同じの人」との関わりの中だけだと、なかなか新しい発想や技術に触れることが難しい場合があります。

「外からの目線」を持つことで、初めて自分の立ち位置や、自社の技術力が業界全体でどのレベルにあるのかを客観的に知ることができます。

自分たちの組織や会社が当たり前だと思っていることが、外から見れば非効率的だと気づかされたり、まったく新しい技術の使い方を発見したりするきっかけになります。

この客観的な視点こそが、自分自身と組織の成長にとって非常に大切だと語られていました。技術の進化にただ追いつくだけでなく、自分たちが何をしたいのかを明確にし、そのためにどう技術を活用していくのかを考えることが重要だと感じました。

凄まじいスピードで進化するAIエージェントは、私たちの業務を劇的に変える可能性を秘めています。

これからは、これまでの固定概念にとらわれず、外の世界に飛び出して視野を広げていきたいと強く思いました。技術の進化を味方につけて、現在の業務のあり方を見直していく、そのためのヒントを、このイベントから得ることができました。