こんにちは。MSPの小野瀬です。

先日、Google Cloud Next Tokyo 2025のセッション「エンジニア不足 × システム肥大化に立ち向かう!AI エージェントによる業務プロセス改革実践」に参加しました。

本記事では、その内容と私の学び・感想をまとめました。

セッション「エンジニア不足 × システム肥大化に立ち向かう!AI エージェントによる業務プロセス改革実践」

| 日時 | 8/5(火) 14:00 – 14:30 |

| 登壇者 | 株式会社野村総合研究所 証券AI開発イノベーション推進室・エキスパートアプリケーションエンジニア 入江 眞 AI 生産革新推進部 グループマネージャー 中村 圭輔 |

| 取り上げる主な Google Cloud 製品 / サービス | Vertex AI、Vertex AI Agent Builder |

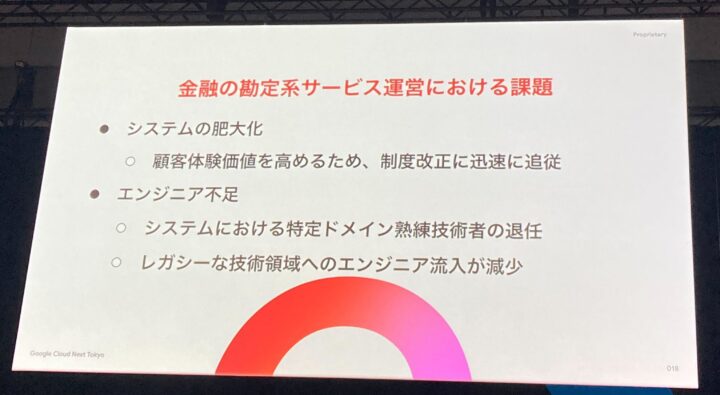

私たちが直面する課題

セッションでは、システムの複雑化・肥大化とベテランエンジニア不足という問題が提示されました。

これは、私たちの業務でも直面する以下のような問題に通ずる部分があると思いました。

- 点在する形式知: ドキュメント、マニュアル、過去の議事録などがバラバラに存在し、必要な情報にたどり着くのが困難。

- 言語化されない暗黙知: ベテランの頭の中にある「勘」や「経験」が共有されず、経験を積まないと習熟しない。

- 不均一な対応品質: 対応者によって業務の進め方や判断にばらつきがあり、常に一定の品質を保つことが難しい。

これらの問題を解決する鍵が、「AIエージェントを活用した知識の『属AI』化」です。これは、AIが人間の知識を学習し、組織全体の資産として活用するアプローチでした。

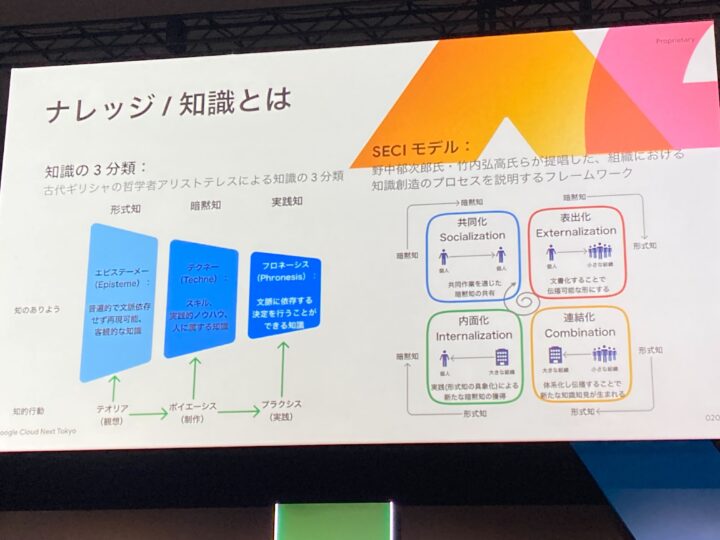

SECIモデル

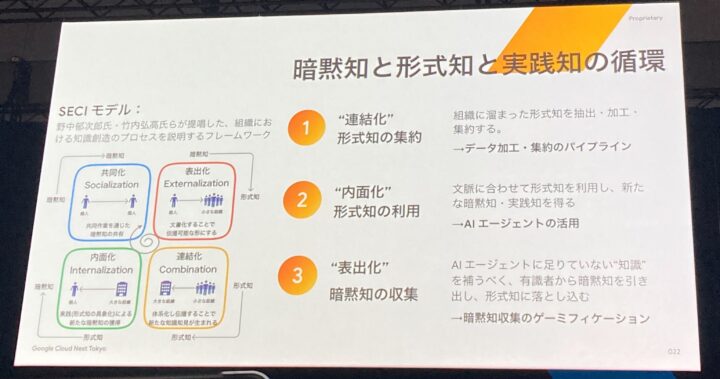

紹介されたアプローチは、知識を創造・共有するフレームワークであるSECI(セキ)モデルの考え方に基づいています。

- SECIモデル: 組織における知識創造のプロセスを「共同化」「表出化」「連結化」「内面化」の4つのステップで説明するフレームワークです。簡単に言うと、個人が持つ暗黙知を組織全体で共有・活用できる形式知に変換し、再び個人の暗黙知へと昇華させる知識の循環モデルです。セッションでは、この知識の循環をAIが加速させることに焦点が当てられました。

- 暗黙知: 個人の経験や勘など、言葉にしにくい知識。

- 形式知: マニュアルやドキュメントなど、誰でも理解できる形で表現された知識。

知識の循環をAIが加速する:SECIモデルと実践プロセス

セッションでは、AIを活用した知識の「属AI」化を、SECIモデルと組み合わせて具体的に示していました。今回は特に、AIエージェントがどのようにこのSECIモデルのサイクルを加速させるかという点が強調されていました。

1. 形式知の集約(連結化)と暗黙知の表出化

まず、AIに知識を学習させるためのデータを用意します。

▶︎連結化(形式知の集約)

組織内に散らばる形式知をAIが読み込めるように一箇所に集約します。過去のインシデントレポート、マニュアル、設計書など、多様な形式のファイルを「形式知の加工パイプライン」で処理し、AIが参照しやすい形にします。

▶︎表出化(暗黙知の収集)

ベテランの頭の中にある「暗黙知」を言語化し、形式知に変換します。セッションでは、以下の手法が紹介されました。

- ゲーミフィケーション: ノウハウをAIに提供するごとにポイントを付与するなど、ゲーム感覚で知識共有を促します。

- エスノグラフィー(行動様式抽出): ベテランの業務プロセスを観察・記録し、その判断基準を形式知として抽出します。

- インタビュー: ベテランと対話することで、言語化されていないノウハウを引き出します。

2. AIによる知識の活用と再創造(内面化・連結化)

集約・表出化された知識は、AIエージェントの構築と活用に活かされます。

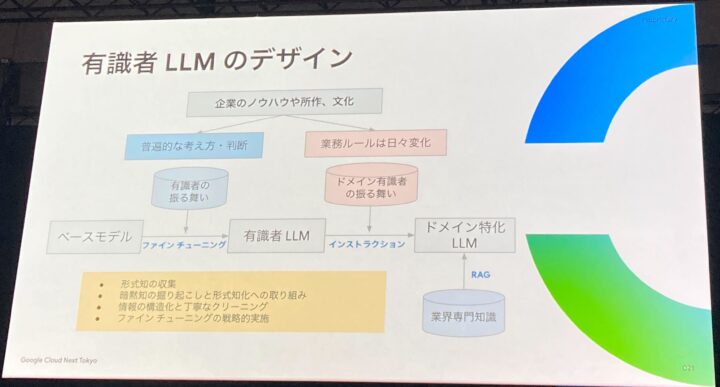

▶︎有識者LLMの構築

汎用的なAI(ベースモデル)に、上記で形式知化された暗黙知をファインチューニング(AIに追加で学習させることで、特定の目的に特化させること)によって学習させます。これにより、社内事情を深く理解した「有識者LLM」が誕生します。

- 有識者LLM: 企業のノウハウや文化を学習した、社内事情に詳しいAI。

▶︎ドメイン特化LLMへの進化

この有識者LLMに、RAG(Retrieval-Augmented Generation)で最新の業界専門知識を組み合わせることで、特定の業務分野に特化した「ドメイン特化LLM」が完成します。

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): 外部の最新情報を参照しながら回答する技術。

- ドメイン特化LLM: 特定の業務分野(ドメイン)の専門知識を深く学習したプロフェッショナルなAI。

▶︎内面化(形式知の利用)

集中管理された形式知を個人が利用することで、新たな暗黙知や実践知を獲得するプロセスです。AIエージェントが過去の対応ログを瞬時に検索・要約してくれることで、新人でもベテランと同じ品質の形式知にアクセスし、自身の経験として「内面化」することができます。

このように、セッションで示されたプロセスは、知識をAIが学習・活用するだけでなく、それが再び人間に還元され、新たな知識創造へと繋がる、SECIモデルの理想的なサイクルをAIが担うことを示していました。

まとめ

セッションで紹介されたプロセスは、私たちの課題解決にヒントを与えてくれました。

暗黙知を表出化する難しさ

セッションでは、暗黙知を言語化するための具体的な手法として、ゲーミフィケーションやインタビューが紹介されました。しかし、これらの手法はAIが直接的に関与できる部分は少なく、人間が主体となって暗黙知を言語化する必要があります。

日々の業務から得られる暗黙知を自動的かつ継続的に収集・分析できる仕組みがあればナレッジ管理にとってとても有効な手段だと思いました。例えば、開発や運用担当者同士が日頃やり取りを行うSlackなどのチャット情報は、暗黙知が転がっている可能性があります。Slackには、形式知化はされていないものの、障害発生時や手順外の事態が発生した時に「相談した内容」や「解決に至るまでの試行錯誤のやり取り」が残されています。これらのデータを自動的に取り込み、分析することで、思考パターンや判断の機微をAIが学習できる可能性があるかもしれません。

知識を組織に還元するサイクルの構築

一度表出化してAIに学習させた暗黙知は、AIエージェントが提供するFAQや、自動生成されるマニュアル案として、再び形式知として組織に還元することができます。これにより、誰もが最新のノウハウにアクセスできる体制を構築できます。

今回のセッションは、人間の知識とAIの技術を組み合わせることで、組織のあり方そのものを変革する可能性を示してくれました。

この学びを活かし、チームの運用を「個人の経験」から「AIと共創する組織の知恵」へとシフトさせていきたいと強く感じました。