セッションタイトル

AI 時代に必要なセキュリティマネジメントスキル

はじめに

「どこまでがAI?どこからが人間?」

AIの進化が止まらない現代において、セキュリティマネジメントの現場でもAIの活用が加速しています。

脅威の検知や分析といったタスクをAIに任せることで、業務効率は飛躍的に向上しました。

しかし、「AIを最大限に活用するために、どこからどこまでを任せるべきなのか?」と言う新たな課題もあるのではないでしょうか。

Google Cloud Next Tokyo 2025の本セッションにてこの難しい問いに対するヒントが語られました。

本記事では、そのセッションで語られた「AIと人間の協働モデル」と、それを支えるGoogle Cloudの最新セキュリティプロダクトについて、6月からMSPとしてデビューした私なりの視点で整理し、共有できたらと思います。

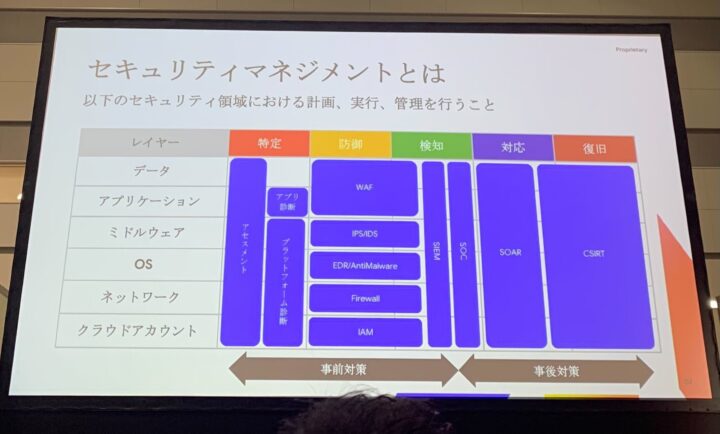

セキュリティマネジメントの基本活動(5つのレイヤー)

セキュリティは、以下の5つの基本活動で成り立っているとのこと。 これらは「事前対策」と「事後対策」に分けられます。

- 特定:脆弱性診断などでリスクを把握

- 防御:ファイアウォールやIAMなどで攻撃を防ぐ

- 検知:SIEMなどを使い、脅威を検出

- 対応:SOARやSOCを通じて、検出された脅威に対応

- 復旧:インシデントからシステムを正常に戻す

クラウドとAIによるセキュリティの変革

セキュリティのあり方は、以下の2つの大きな流れで根本的に変わっています。

- クラウドシフト:すべて自社で管理していた時代から、クラウドベンダーと責任を分担する「責任共有モデル」へと変化

- AIの進化:AIは、データの異常検知から自律型エージェントへと進化し、セキュリティ運用の一部を自動化することで、業務を劇的に効率化する鍵となっている

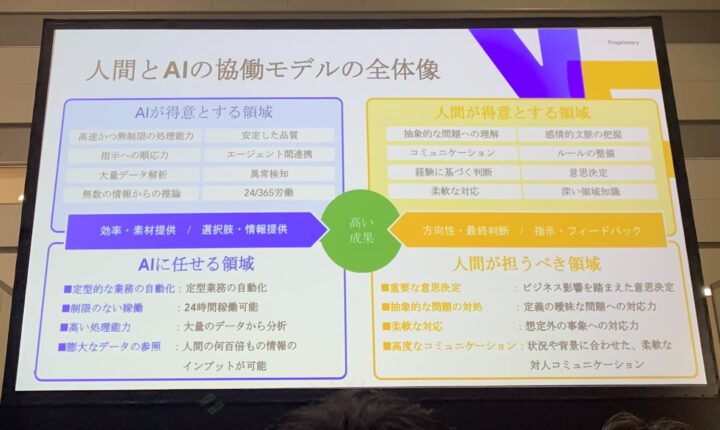

AIと人間の協働モデル:メリットと課題 (本題)

AIと人間は、それぞれ得意な領域を活かして協力することで、セキュリティレベルを最大限に高めることができます。

メリット:なぜ協働モデルが有効なのか

- 24時間365日の稼働:人間が対応できない夜間や休日も、AIがシステムやセキュリティを監視し続ける

これにより、24時間体制が求められる業務でも安心 - 分析・解析スピードの向上:大量のログやデータも、AIなら圧倒的な速さで処理・分析できる

事象や問題の迅速な特定が可能になり、初動対応が早まる - 単調作業の自動化:ルールが明確な定型作業をAIが自動で行うことで、品質のばらつきがなくなり、業務効率が大幅に向上

課題:協働モデルを運用する上での注意点

- 情報の不正確性(ハルシネーション問題):AIが生成する情報は、常に正しいとは限らない

AIの回答はあくまで参考とし、過信せずに人間が最終的な確認を行う必要がある - 暗黙知や独自ノウハウの欠如:AIには、人間の経験やシステム固有のノウハウがない

不足している情報は、AIに学習させるなどして補う必要がある - 重大な報告・相談の減少リスク:AIとのやり取りだけで問題が解決したと判断してしまうと、重要な情報共有が滞り、思わぬ二次災害につながる可能性がある

AIは「効率化」を、人間は「最終判断」を担当するという役割分担が、最も高いセキュリティレベルを築く鍵となります。

AIを安全に使いこなすためのスキルとガバナンス

AIを効果的に活用するためには、以下の点に注意する必要があります。

- AIの限界を理解する:AIの誤検知(誤った警告や見落とし)を理解し、AIの判断を鵜呑みにせず、常に人間が最終チェックを行う必要がある

- データの品質にこだわる:AIの精度は学習データに依存する

データの偏りや古さがセキュリティリスクにつながるため、定期的なデータの更新と品質管理が不可欠 - ルールを定める:AI利用におけるプライバシー保護や法令遵守のガイドラインを策定し、組織全体でリスクを管理する体制(ガバナンス)を整えることが重要

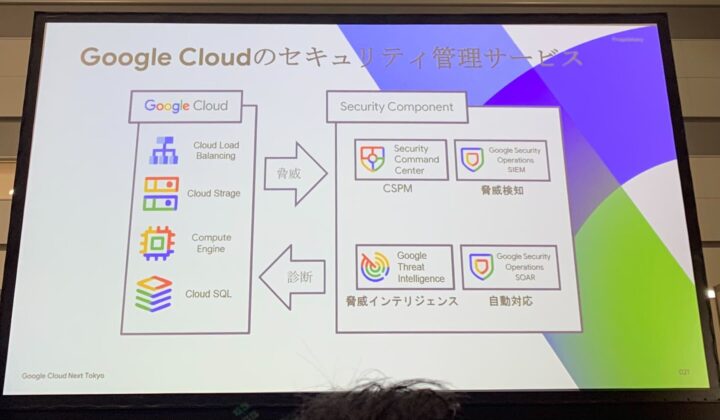

AIと人間の協働を支えるGoogle Cloudのセキュリティサービス

Google Cloudは、AI時代に対応したセキュリティソリューションを提供しています。

- Security Command Center (SCC): AI特有の脅威(プロンプトインジェクションなど)からシステムを防御する機能を持つ、クラウド環境全体のセキュリティ管理サービス

- Google Security Operations:SIEM(脅威検知)とSOAR(自動対応)を統合したプラットフォーム

AI機能「Gemini in Security Operations」が自然言語で脅威の調査や対応をサポートし、セキュリティアナリストの業務を効率化する - Google Threat Intelligence:GoogleとMandiant、VirusTotalが持つ膨大な脅威情報を統合し、組織にとって最も重要な脅威を特定する

ここでも「Gemini in Threat Intelligence」が膨大なデータを分かりやすく要約し、迅速な対応を支援

これらのサービスが連携することで、AIが脅威の発見や初期対応を迅速に行い、人間がその結果を基に最終的な判断を下すという、理想的な協働モデルが実現します。

Google Cloudが提供するこれらのサービスは、私のような初心者にもわかりやすかったです。

特に、AI機能が脅威の調査や情報の要約をアシストしてくれるのは、セキュリティ対策のハードルを下げ、安心感をもたらしてくれます。

セキュリティチームの負担を軽減し、人間がより重要な判断に集中できる環境をつくってくれることにも驚きました!

まとめ

今回のセッションを通じて、AIはセキュリティ業務の強力なパートナーであり、適切な役割分担とガバナンスが不可欠であることを再認識しました。

AIが脅威の検知や初期対応を担い、人間が最終判断やコミュニケーションといった重要な役割に集中する。Google Cloudのセキュリティソリューションが、この協働モデルを強力に支援してくれることに感銘を受けました。

AIは今や業務に不可欠な存在となりましたが、私自身もその全ての機能を使いこなせているわけではなかったので、まずその根幹を支えるセキュリティ面の話を聞けて大変参考になりました。特に、顧客の情報資産への影響判断やビジネスへの重大な意思決定は、人間が責任と誇りを持って担い続けるべきだというセッションの強調点が心に残っています。

AI技術は今後もさらに発展していくため、その付き合い方やリスクについても、常にアップデートしていく必要があると改めて実感しました。