こんにちは。マーケティンググループ 25新卒の牧田です。

早速ですが、業務で生成 AI を活用したいけど、どのように活用したらいいか悩んでいませんか?

私も入社当時、どのように活用すれば良いのか悩んでいました。

しかし、入社してから7ヶ月間試行錯誤しながら使ってみた結果、今では日々の業務に欠かせないツールになっています。

今回の記事では入社して7ヶ月で、実際に活用してきた生成 AI ツールと利用した上で

感じたこと・注意点を紹介していきます!

なぜ生成 AI を取り入れたのか?

実は、生成 AI が注目を集め始めたのはほんの数年前のことで、2022年11月に OpenAI 社が対話型生成 AI の ChatGPT をリリースしたことで一気に普及しました。その最大の特徴は、プログラミングの知識がなくても使えること。

ChatGPT や Claude、Gemini などは「これについて教えて」といった指示を出すだけで使えて、文章作成や計算、データ整理など、時間のかかる作業を数分で完了できます。

さらにアイデア出しの壁打ち相手としても優秀です。

アイレットでは全社員が AI を使い倒し、ユースケースを積極的に発信していくことに取り組んでいます。そのため、5月に私が配属された際にはマーケティンググループの皆さんも業務で生成 AI を活用しており、私が活用する際のハードルは低く、自然と使い始めることができました。

ここからは、実際に私が使っている生成 AI ツール3つとその具体的な活用方法をご紹介します!

用語のチェックや文章の仕上げにおすすめの Gemini

1つ目は「Gemini」です。

「Gemini」は、Google が開発した生成 AI で、チャット形式で質問すると、AI がアイデアや文章を作ってくれたりします。

Google アカウントがあれば、無料ですぐに使い始められます。

こんな人におすすめ

- 新入社員で専門用語がわからないことが多い

- メールやチャットの言い回しに自信がない

- サクッと調べたい情報がある

Gemini の活用方法

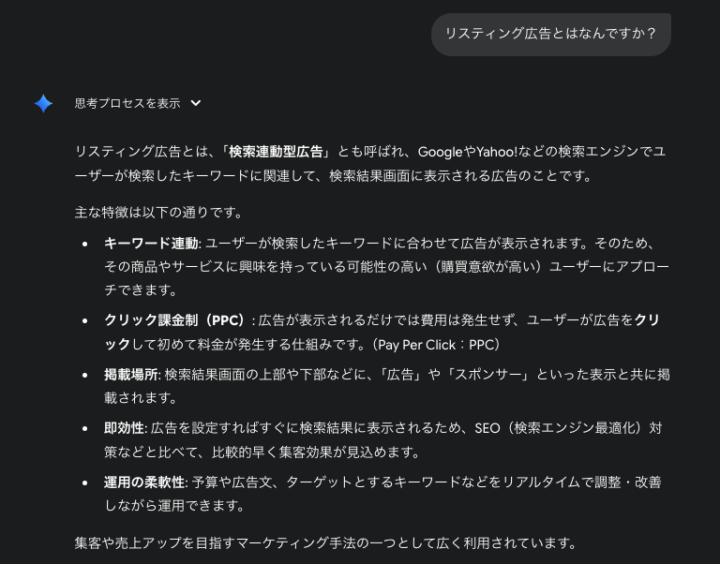

実際に Web マーケティングでよく聞く

「リスティング広告とはなんですか?」

と質問してみたところ、以下の画像のように、用語の説明や特徴を教えてくれました。

このように、Gemini に質問するだけで必要な情報を簡潔にまとめて教えてくれるため、日々の業務でとても助けられています。

スライド作成やマーケティング業務におすすめの Claude

2つ目は「Claude(クロード)」です。Anthropic 社が開発した AI アシスタントで、会話を通じて様々な質問に答えたり、文章作成だけでなくコーディングなどの作業も行なってくれたりします。

こんな人におすすめ

- プレゼン資料の構成を考えるのが苦手

- アイデア出しの壁打ち相手がほしい

- マーケティング分析のサポートがほしい

Claude の活用方法

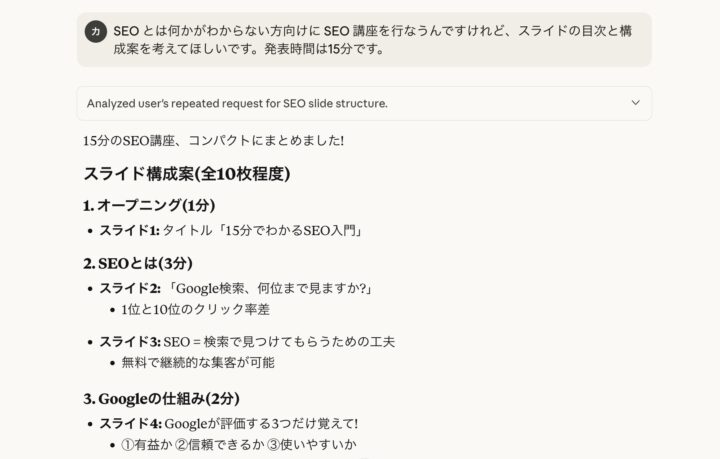

以前 SEO をまだ詳しく知らない同期に向けて SEO 講座を開きました。講座を開くにあたり、スライドの準備が必要となった時に、

「SEO とは何かがわからない方向けに SEO 講座を行なうのですが、スライドの目次と構成案を考えてほしいです。発表時間は15分です。」

と依頼すると、

ターゲットに合わせた構成案を以下の画像のように提案してくれました。

このように、Claude に依頼するだけで目的やターゲットに合わせた構成案を提案してくれるため、作業時間の短縮につながり、日々の業務でとても助けられています。

情報の視覚化・スライド作成に便利な Genspark

3つ目は「Genspark(ジェンスパーク)」です。質問を入力するだけで Web 上の情報を収集・整理し、カスタマイズされた回答ページを自動生成してくれる AI 検索エンジンです。

こんな人におすすめ

- データをグラフや表にするのが苦手

- スライドのデザインセンスに自信がない

- レイアウトを考えるのに時間がかかる

Genspark の活用方法

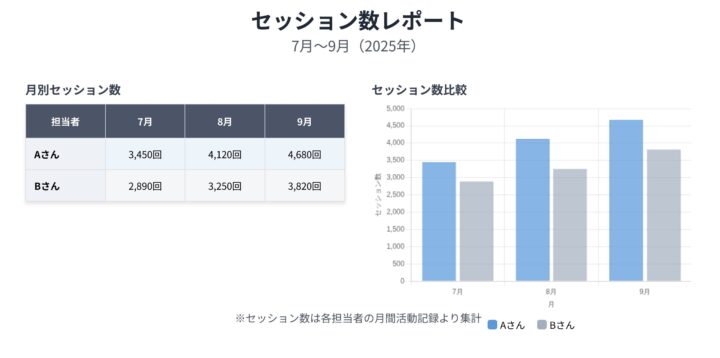

例えば、とあるブログにおいて、A さん・B さんという執筆者がいたとします。そこで、それぞれが執筆した記事の3ヶ月分のセッション数をデータとしてまとめ、表を作りたいとなった場合、以下の画像のように提案してみると

このように、表やグラフの作成からデザイン案の提案まで対応してくれます。

さらに、作成した後も変更や修正の要望を指示するとその通りに修正してくれます。また、自分で表やグラフの文字のサイズや文字の色を編集することもできるので、スライド作成の時間を大幅に短縮できます。

生成 AI 活用の注意点

生成 AI は本当に便利で、私も毎日のように活用しています。

ただ、使い始めて気がついたのは、生成 AI に任せきりにするのではなく、人間がしっかりチェックすることの大切さです。実際に私が失敗しそうになった経験も踏まえて、押さえておきたい注意点を3つ紹介します。

①情報の真偽は必ず確認する

生成 AI に資料内の文章作成を任せた時、生成 AI が作成した文章の中に、

「コスト効率最適化」と“それっぽい”専門用語が含まれていたので「そんな単語もあるんだ!詳しいな!」と思い、そのまま使おうとしました。

しかし、資料提出前に上司にチェックを依頼した際「コスト効率とコスト最適化は聞いたことがあるけど、コスト効率最適化って言葉はあまり耳にしたことない」と指摘を受け、調べてみるとなんと生成 AI が作った造語でした。

この経験から学んだのは、生成 AI に全てを任せるのではなく、あくまでも「形を作ってくれるツール」として使うことの大切さです。生成 AI は文脈に合わせてもっともらしい内容を作り出すのが得意ですが、その情報が本当に適切かどうかは保証されていません。

そのため、常に「この情報、本当に合ってる?」と疑う視点を持ち、特に専門用語や数字は必ず検索して確認するようにしています!

②誤字脱字・言葉の流れのチェックは欠かさない

生成 AI に文章作成を頼むと、しっかりとした文章ができあがってきます。しかし、よく読んでみると誤字脱字があったり、特に言葉の流れが不自然だったりすることが意外と多いです。

特に、接続詞が抜けていたり、文と文のつながりが変になっていたりすることが多く、ただ文が並んでいるだけで人に伝わりづらい文章になっていることが多々ありました。

この経験から学んだのは、「口語は使わないで」などと指示すればある程度制御できますが、読みやすさや自然な流れまではまだまだ完璧ではないということです。

そのため、文章を作成してもらった後は、声に出して読んでみて引っかかるところがないか、文のつながりに違和感がないかを確認するようにしています!

③具体的な指示を意識する

生成 AI を活用して、指示の出し方が曖昧で思っていた通りの回答を得られないことが課題となっていました。生成 AI は与えられた情報の範囲内でしか回答できないため、指示の出し方がとても重要です。

そのため、現在は的確な指示を出すために、NG ワードや目的などを明記して、質の高い指示を出すことを意識しています。

これにより、一度の指示で求める回答を得られる確率が高まりました。

まとめ

入社から7ヶ月間生成 AI を活用してきた結果、今では業務に欠かせないツールになりました。

使ってみて実感したのは、「生成 AI は自分の成長を支えるツール」ということ。

実際、発表用スライドの構成案作成の時間を生成 AI を活用することで、通常1-2時間かかっていた作業が数分に短縮されました。

今では時間を割きたい部分に集中できるようになり、発表の機会がある際には自信を持って臨むことができています。

また生成 AI に的確な指示を出すために、成果物を作る理由やその成果物がどう使われるのかまでを考えられるようになり、業務理解を深めることができました。

そのため現在は、生成 AI を活用して業務を効率化するだけでなく、業務の目的や意図を自ら考え業務に取り組めています。

ただし、生成 AI はあくまでサポート役です。

全てを生成 AI に任せるのではなく、自分で考える習慣は大切にしながら活用していきましょう。

本記事が、皆さんの生成 AI 活用の第一歩になれば幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

iret.media ではアイレットのエンジニアたちが、生成 AI の入門から実務レベルまで、わかりやすく

解説した記事を続々と公開中です。そちらもあわせてチェックしてみてください!