近年、3Dモデル生成AIが数多く出ていますが、何が1番使いやすくて綺麗に生成してくれるかを調べて、2025年3Dモデル生成AIランキングを作ってみました。今回はPart.1に続くPart.2、Part.3と3回に分けてお届けいたしますので、気長に楽しんで見ていただければと思います。評価の主なポイントとしましては、低コスト、使いやすさ、高品質の3点に注目しています。

プロンプトを使って自由に好みの3Dモデルを生成することも可能ですが、ここではほぼ同じプロンプトで生成されたモデルを比較し、それぞれの特徴や傾向を明確にすることで、利用する方が自分に合ったツールを選びやすくなることを目指しています。

3Dモデル生成AIについて※ご存知の方はこの部分を飛ばしていただいても構いません。

今回の検証に先立ち、3Dモデル生成AIについて簡単に説明します。

3Dモデル生成AIとは、AI技術を利用して3Dモデルを自動生成する技術です。従来のモデリング手法とは異なり、AIがデータセットをもとに3D形状やテクスチャ、マテリアル、アニメーションを自動的に生成できる点が特徴です。この技術はディープラーニングや機械学習に基づく生成モデル(例えばGANやVAEなど)を活用し、2D画像やテキスト情報からリアルな3Dオブジェクトを生成することが可能です。3Dモデル生成AIの主な応用分野としては、ゲームや映画といったエンターテインメント業界のほか、建築、製品デザイン、自動車設計などが挙げられます。また、近年は「テキストから3Dモデル生成」といった新しいアプローチも進展しており、ユーザーがテキストで形状や特徴を指定するだけで、その内容に沿った3DモデルをAIが作成できるようになってきました。

- 効率的な3Dモデル作成:手動作成より迅速にモデルが生成可能です。

- コスト削減:専門的なスキルがなくてもモデルが作成でき、制作コストが削減できます。

- クリエイティブな実験:AIを活用して新たな形状やデザインを生み出し、創造的な発想を促進します。

ただし、複雑な形状の精密な再現や特定の質感を表現することには課題が残っています。今後、3Dモデル生成AI技術が進化することで、より精度が高くリアルな3Dモデル生成が期待されます。

3Dモデル生成AIプラットフォームの機能紹介

3Dモデル生成AIプラットフォームには、様々な機能が搭載されており、初心者からプロまで幅広いユーザーが効率よく3Dモデルを作成できるように設計されています。以下に、主な機能とその特徴を紹介します。

| テキストから3Dモデル生成

|

|

| 画像から3Dモデル生成

|

|

| 3Dモデルの編集とリファイン

|

|

| アニメーション生成

|

|

| シーンの自動生成

|

|

| マテリアルとテクスチャの自動生成

|

|

| クラウドベースのコラボレーション機能

|

|

| エクスポートと互換性

|

|

| AIによるスタイル転送

|

|

| AI学習データのカスタマイズ

|

|

このような機能により、3Dモデル生成AIプラットフォームは3Dコンテンツの制作を効率化し、クリエイターが短時間で高品質な3Dモデルを制作する手助けをしています。

今回取り上げる4種の3Dモデル生成AIプラットフォームの紹介

本記事で、比較する4種の3Dモデル生成AIプラットフォームを簡単に紹介します。

「3D AI Studio」は、生成AI(Generative AI)技術を利用して、効率的に3Dモデルを作成できるプラットフォームです。主に「生成的敵対ネットワーク(GAN)」や「拡散モデル(Diffusion Models)」を活用しており、初心者からプロの3Dクリエイターまで幅広いユーザー層をサポートしています。

ノイズを基に新しい画像や3Dオブジェクトを生成する手法で、より精細でリアルなアートや3Dモデルの生成に適しています。

テキストからの3Dモデル生成、2D画像から3Dモデルの生成、3Dモデルの高度な編集ツール、アニメーションの自動生成、マテリアルとテクスチャの生成と適用、スタイル転送機能、リアルタイムでのクラウド共有とコラボレーション、エクスポートオプションの多様性を提供しています。

- 制作時間の短縮

複雑な3Dモデルも数クリックで生成でき、従来の制作方法に比べて大幅に時間を短縮します。 - アイデアの迅速な具現化

テキストや画像で直接アイデアを入力することで、AIが迅速に形にするため、クリエイティブな発想を即座に実現できます。 - 柔軟なカスタマイズ性

自動生成されたモデルに対しても詳細な調整が可能で、独自のビジュアルスタイルや細部までカスタマイズが行えます。

ゲーム開発や映像制作、製品デザインやプロトタイピング、教育やトレーニング

出典:3D AI Studio |

このように、「3D AI Studio」は効率的かつクリエイティブな3D制作をサポートする強力なツールであり、特に初期のアイデアやプロトタイプ制作から本格的なモデル制作まで、幅広い用途で活用されています。

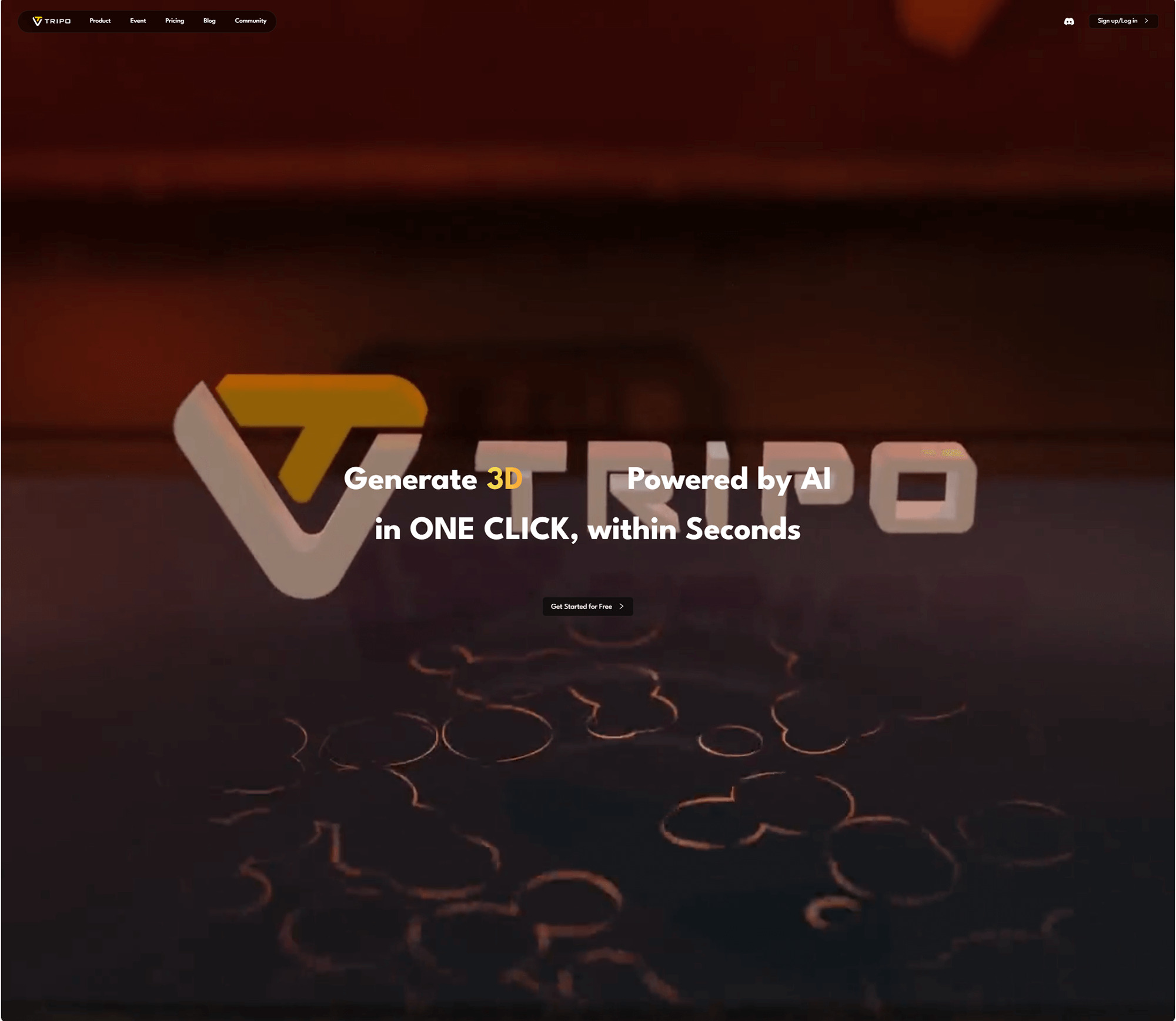

Tripo AIは、深層学習技術を活用して、テキストや画像から3Dモデルを生成するプラットフォームです。特に、生成型AIアルゴリズムを使用して、ユーザーが入力したテキストや画像から空間的な関係、テクスチャ、デザイン要素を理解し、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーの3D制作をサポートしています。過去半年で大きな進化を遂げ、クオリティが向上し、動的な3Dモデルを作成できるようになりました。また、Stability AIとの協力により、単一画像から高速に3Dモデルを再構築するオープンソースツールTripo SRもリリースしています。

テキストからの3Dモデル生成、リアルなテクスチャとマテリアルの適用、画像ベースの3D生成、アニメーション機能、インタラクティブな3Dプレビューと編集、生成された3DモデルをARやVRで確認するための対応機能

- 迅速なプロトタイピング: 簡単な入力で高品質な3Dモデルを自動生成し、迅速なプロトタイピングを実現します。

- AR/VRでの可視化: 実空間や仮想空間でモデルを視覚化でき、デザインやプロジェクトの初期段階で活用可能です。

- 使いやすさ: 初心者でもプロでも扱いやすいインターフェースを提供します。

プロダクトデザインと試作品のプロトタイピング、ゲーム開発、建築とインテリアデザイン、教育とトレーニング、eコマースとマーケティング、医療と科学分野

出典:Tripo AI |

「Tripo AI」は、リアルな3Dモデルを簡単に生成・カスタマイズできるため、プロトタイプ作成、プレゼンテーション、教育ツールなど、様々な用途で活用され、視覚的に説得力のある体験を提供します。

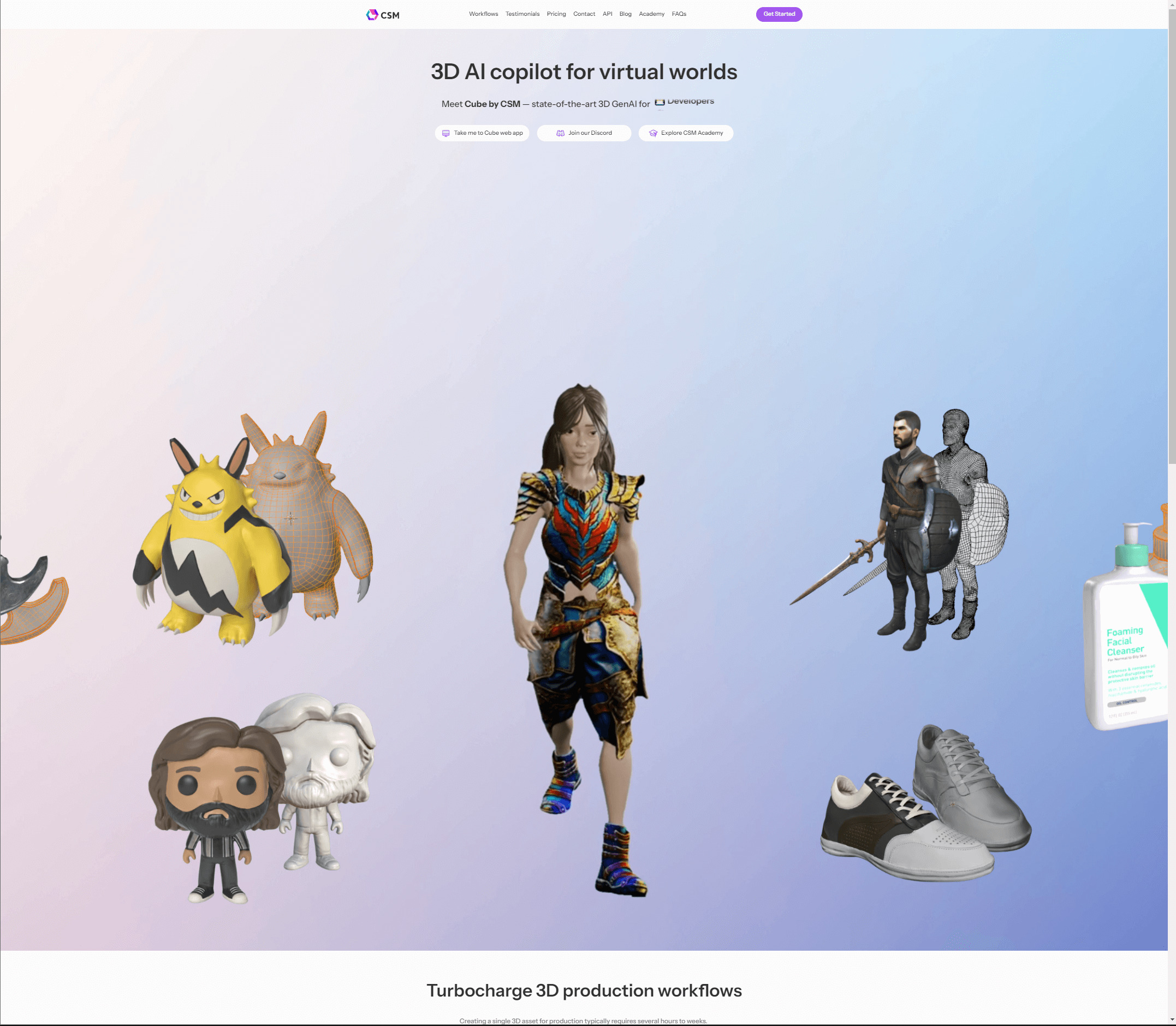

Common Sense Machines (CSM)は、生成AI技術を使用して、テキストや2D画像から3Dアセットを自動生成するAIプラットフォームです。主に使用されている技術としては、生成的敵対ネットワーク(GANs)や拡散モデル(Diffusion Models)があり、これらの最新AI手法を活用しています。これにより、コンピュータは与えられたデータを学習し、リアルな3Dコンテンツを生成します。

テキストから3Dモデルの生成、2D画像から3Dモデルの生成、アニメーション機能、クラウドベースの処理能力、インタラクティブな3D環境の構築

- 迅速な3Dモデル生成: テキストや画像から短時間で高品質な3Dモデルを生成でき、スピーディなプロジェクト展開が可能です。

- 専門的スキル不要: 専門的な3Dモデリングスキルがなくても、誰でも簡単に3Dコンテンツを作成可能です。

- コストと時間の削減: 従来の手作業によるモデリング作業に比べ、コストや時間を大幅に削減できます。

- スケーラブルなインフラ: クラウドベースでスケーラブルなインフラを提供し、大規模プロジェクトにも対応します。

ゲーム開発、製造業とプロトタイピング、VR/ARコンテンツ制作、教育と研究

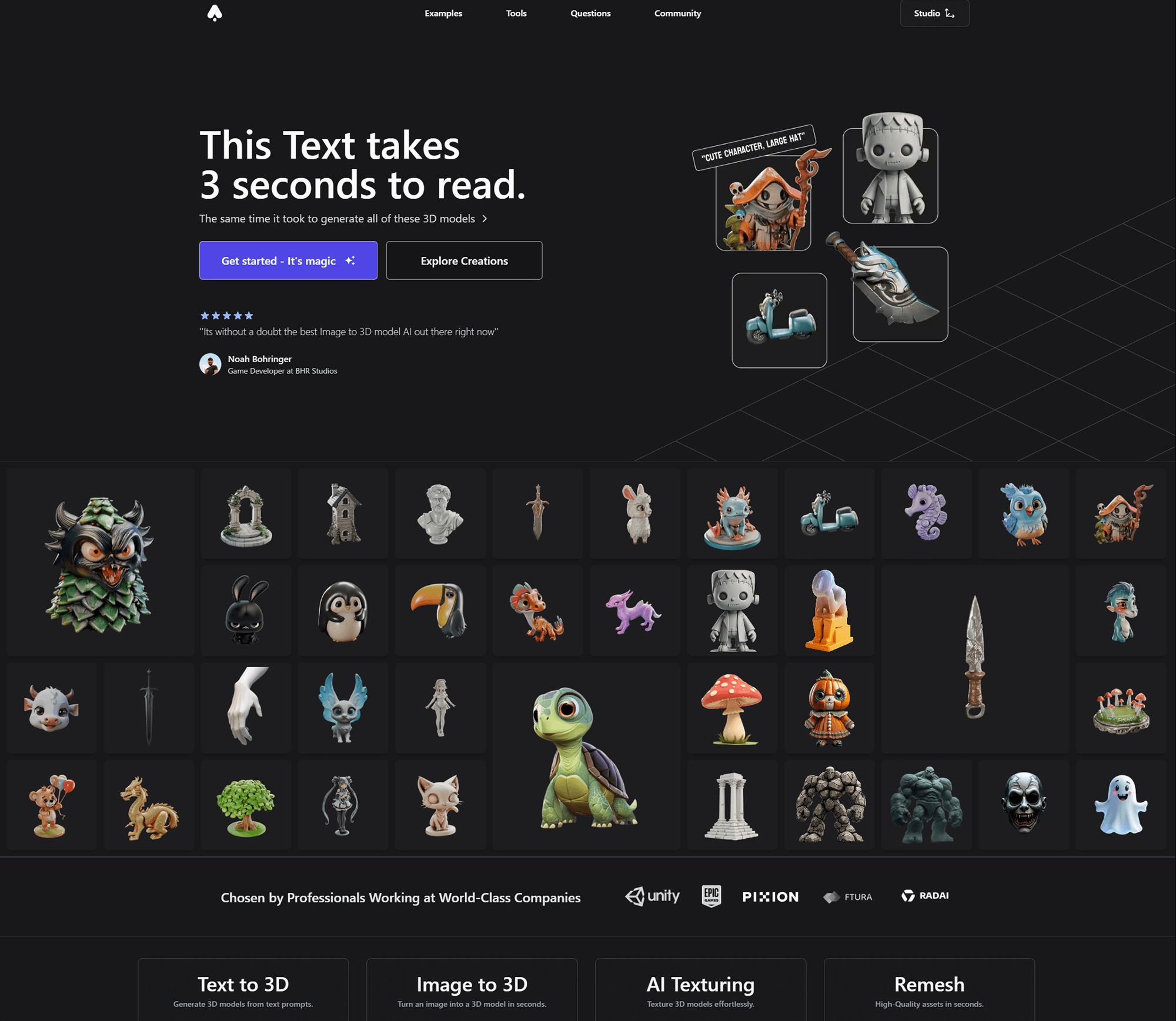

Meshyは、生成型AIと深層学習技術を活用して、テキストや画像から自動的に3Dモデルを生成するプラットフォームです。生成的敵対ネットワーク(GANs)や拡散モデル(Diffusion Models)、深層畳み込みニューラルネットワーク(CNNs)を使用して、2D画像を基に3D構造を生成する技術を提供しています。また、リギング機能を備えており、3Dモデルに動きを付けることも可能です。さらに、リアルなテクスチャやメッシュの生成もAIによってサポートされており、BlenderやUnityなどの一般的なツールとシームレスに連携できます。Meshyは、特に環境アートやプロップ(小道具)制作に特化しており、効率的なワークフローを提供しています。これにより、デザイナーやアーティストがより迅速に制作を行えるようサポートしています。

テキストから3Dモデル生成、2D画像から3Dモデルの生成、アニメーションおよびリギング、高度なテクスチャとメッシュ生成、既存ツールとのシームレスな統合(BlenderやUnityなどの3Dツールと簡単に統合できるため、他のプラットフォームへのエクスポートや編集が容易です)

- 効率性: テキストや画像から高品質な3Dモデルを迅速に生成でき、プロトタイピングが容易です。

- 使いやすさ: 初心者にも優しいインターフェースを提供します。

- 柔軟性: ゲーム開発、VR/ARコンテンツ制作、プロダクトデザイン、建築ビジュアライゼーションなど、さまざまな分野で活用可能です。

ゲーム開発、VR/ARコンテンツ制作、プロダクトデザインとプロトタイピング、建築ビジュアライゼーション

出典:Meshy |

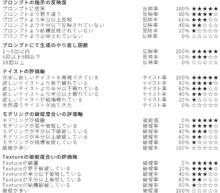

評価基準の内容

評価基準を設定し、生成された3Dモデルの全体的な評価を行いたいと思います。

※今回の評価基準は、プロンプトによるモデリング、テクスチャ、およびテイストに重点を置いています。リギングやアニメーションについてはオプションとして評価しています。

第2弾では、上記を基に評価していきたいと思います。