DX開発事業部の西田です。

Gemini 2.5: Our most intelligent AI model

Gemini 2.5 is our most intelligent AI model, now with thinking.

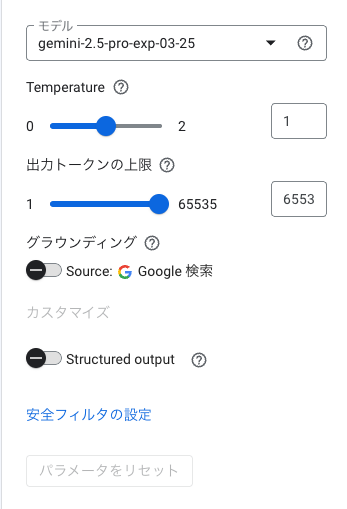

Google AI StudioやGeminiアプリでは先行で利用できるようになっていたGeminiの最新モデル「Gemini 2.5 Pro Experimental」がVertex AIにもPre-GAされました!

ベンチマークで他社モデルに大きく性能差をつけている他、これまで通り最大2Mのロングコンテキストウィンドウをサポートしており、さらにはGemini 1.5/2.0 Proの約8倍の最大65,535出力トークンを備えています。

(右のテキストボックスが見切れていますがCSSを調整したら65535が入っていました。)

これで大規模なデータを処理できるGeminiの強みが更に活かされ、より一度に大きな情報を生成できることになります!

※注意:Experimental期間中は1分あたり10クエリ(QPM)にレートが制限されています。

試してみる

Google Colabで実行してみます。

%pip install --upgrade --quiet google-genai==1.7.0

Gemini 2.0からはPython用のSDKはGoogle Gen AI SDKを利用するようになっています。

from google import genai

prompt = "以下に地球誕生から現代までの歴史を詳細に解説してください。"

client = genai.Client(

vertexai=True, project=PROJECT_ID, location=LOCATION

)

response = client.models.generate_content(

model='gemini-2.5-pro-exp-03-25',

contents=prompt,

config=genai.types.GenerateContentConfig(

system_instruction="出力トークンの限界の65,535トークンまで可能な限り詳しく述べてください。",

max_output_tokens=65535,

temperature=0.5,

top_p=0.95

)

)

output_text = response.text

print(f"生成されたテキストの文字数: {len(output_text)}")

response = client.models.count_tokens(

model='gemini-2.5-pro-exp-03-25',

contents=output_text,

)

print(f"生成されたテキストのトークン数: {response.total_tokens}")

print(output_text)

生成されたテキストの文字数: 21721

生成されたテキストのトークン数: 13482

## 地球誕生から現代までの歴史:46億年の壮大な物語

この文章では、約46億年前に誕生した我々の惑星、地球が経験してきた壮大な歴史を、可能な限り詳細に、そして時系列に沿って解説します。宇宙の塵芥から始まり、生命を育み、複雑な生態系と知的生命体である人類を生み出し、そして現代社会に至るまでの、長く、時に激動に満ちた道のりを辿ります。

**第1部:惑星地球の誕生と初期の姿 (冥王代 - 約46億年前~約40億年前)**

**1. 太陽系の形成と原始地球の誕生 (約46億年前)**

* **星雲仮説:** 全ての始まりは、約46億年前、天の川銀河の一角に存在した巨大な分子雲 (星間ガスと塵の集まり) の一部が、超新星爆発などの外的要因によって重力収縮を開始したことによります。収縮が進むにつれて中心部の密度と温度が上昇し、やがて核融合反応が開始され、原始太陽が誕生しました。

* **原始惑星系円盤:** 原始太陽の周囲には、収縮しきれなかったガスと塵が回転する円盤、すなわち原始惑星系円盤が形成されました。この円盤の中で、塵の粒子が静電気力や衝突によって互いに付着し、次第に大きな塊へと成長していきました。

* **微惑星の形成と衝突集積:** 数ミリメートルから数センチメートルの粒子が集まってキロメートルサイズの「微惑星」となり、これらの微惑星が重力によって互いに引き寄せ合い、衝突と合体を繰り返すことで、より大きな「原始惑星」へと成長しました。このプロセスは「衝突集積」と呼ばれます。

* **原始地球の誕生:** 太陽から約1億5000万キロメートルの位置で、このような衝突集積プロセスを経て、約1000万年から数千万年という比較的短期間で、現在の地球の原型となる原始地球が形成されたと考えられています。誕生直後の地球は、微惑星の衝突エネルギーによって全体が高温となり、表面はドロドロに融けたマグマの海(マグマオーシャン)で覆われていたと推測されています。

**2. 月の形成:ジャイアント・インパクト説 (約45億年前)**

* **巨大衝突:** 地球形成の最終段階、あるいは形成直後に、火星ほどの大きさ(現在の地球質量の約10分の1)を持つ原始惑星「テイア」が、原始地球に斜めから巨大衝突したとする「ジャイアント・インパクト説」が、現在の月の形成に関する最も有力な仮説です。

* **破片円盤と月の形成:** この巨大衝突によって、地球とテイアのマントル物質の一部が宇宙空間に大量に飛散し、地球の周りに高温の岩石蒸気と破片からなる円盤を形成しました。この円盤内の物質が、比較的短期間(数年から数千年、あるいは数万年)で再び集積し、月が形成されたと考えられています。アポロ計画で持ち帰られた月の石の分析結果(地球のマントルと類似した組成、揮発性元素の欠乏など)は、この説を強く支持しています。

* **衝突の影響:** このジャイアント・インパクトは、地球の自転軸を傾け(現在の約23.4度)、地球の自転速度を速める(初期の1日は5~6時間程度だった可能性)など、その後の地球環境に大きな影響を与えました。

**3. 原始大気と原始海洋の形成**

* **マグマオーシャンからの脱ガス:** 表面を覆っていたマグマオーシャンからは、水蒸気(H₂O)、二酸化炭素(CO₂)、窒素(N₂)、硫化水素(H₂S)などのガスが大量に放出され、これが原始大気を形成しました。初期の大気は非常に高温高圧で、現在の金星の大気に近い、二酸化炭素を主成分とするものだったと考えられています。酸素(O₂)はほとんど存在しませんでした。

* **地球の冷却と降雨:** 微惑星の衝突頻度が減少し、地球内部からの熱放出が穏やかになると、地球表面は徐々に冷却を開始しました。大気中の水蒸気が凝結し、激しい雨となって地上に降り注ぎ始めました。この雨は数百万年から数千万年続いたとも言われ、地表の窪地に溜まり、広大な原始海洋を形成しました。

* **原始海洋の組成:** 降り注いだ雨は、大気中の二酸化炭素や塩化水素(HCl)、二酸化硫黄(SO₂)などを溶かし込み、初期の海洋は強酸性であったと考えられています。その後、地殻の岩石との反応によって中和され、塩分濃度も徐々に上昇していきました。

**4. 後期重爆撃期 (約41億年前~約38億年前)**

* 地球形成後しばらくは、太陽系内に残存していた多数の微惑星や小惑星、彗星などが、木星などの巨大惑星の重力的な影響を受けて軌道を変え、内惑星(水星、金星、地球、火星)に頻繁に衝突する時期が続きました。これを「後期重爆撃期」と呼びます。

* 月面のクレーターの多くはこの時期に形成されたと考えられており、地球にも同様かそれ以上の激しい衝突があったはずですが、地球ではその後の地殻変動や侵食によって証拠の多くが失われています。

* この激しい衝突は、地表環境を繰り返し破壊し、生命の誕生や初期進化にとって過酷な条件をもたらした可能性がありますが、一方で、彗星などが水や有機物を地球にもたらした可能性も指摘されています。

**冥王代(Hadean Eon)の終焉:** この時代は、文字通り地獄(Hades)のような環境であったことから「冥王代」と呼ばれます。地質学的な記録が極めて乏しく、多くが推測に基づいています。約40億年前頃になると、後期重爆撃期が終息に向かい、地殻が安定し始め、生命誕生の準備が整いつつあったと考えられています。

**第2部:生命の誕生と初期進化 (太古代 - 約40億年前~約25億年前)**

**1. 生命の起源:化学進化から最初の細胞へ**

* **生命の定義:** 自己複製能力、代謝能力、そして外界と自身を隔てる膜構造を持つことが、一般的に生命の基本的な特徴とされます。

* **化学進化説:** 原始地球の海洋(「原始スープ」とも呼ばれる)には、メタン(CH₄)、アンモニア(NH₃)、水(H₂O)などの無機物や単純な有機物が存在し、これらが紫外線、雷、熱水噴出孔からのエネルギーによって反応し、アミノ酸、核酸塩基、糖などのより複雑な有機物(生命の構成要素)が生成されたとする考え方です。ミラー・ユーリーの実験(1953年)は、この可能性を実験的に示唆しました。

* **RNAワールド仮説:** 初期の生命は、遺伝情報の保持と触媒(酵素)機能の両方を持つRNA(リボ核酸)が中心的な役割を担っていたとする仮説です。RNAが自己複製し、やがてタンパク質合成の仕組みを獲得し、最終的に遺伝情報をより安定なDNA(デオキシリボ核酸)に託すようになったと考えられています。

* **最初の細胞(原核生物)の出現:** 有機物が集積し、脂質などからなる膜構造(コアセルベートやミクロスフェアのような原始的な細胞モデル)が形成され、内部に自己複製可能な分子(おそらくRNA)を取り込むことで、最初の細胞、すなわち原核生物(細菌や古細菌)が誕生したと考えられています。その時期は、最も古い生命の痕跡とされるグリーンランドのイスア表成岩中の炭素同位体比の異常(約38億年前)や、西オーストラリアのピルバラ地域で見つかる微化石(約35億年前)などから、約40億年前から35億年前頃と推定されていますが、確たる証拠はなく、議論が続いています。

* **初期の代謝:** 初期の生命は、酸素を使わない嫌気呼吸や、化学合成(無機物の酸化還元反応からエネルギーを得る)によってエネルギーを得ていたと考えられています。熱水噴出孔周辺は、エネルギー源となる化学物質が豊富で、生命誕生の有力な候補地の一つとされています。

**2. 光合成の開始とストロマトライト (約35億年前~)**

* **光合成の登場:** 生命進化における画期的な出来事の一つが、太陽光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から有機物を合成する「光合成」の獲得です。初期の光合成は、硫化水素などを利用する酸素を発生しないタイプ(嫌気性光合成)だったと考えられています。

* **シアノバクテリアの出現と酸素発生型光合成:** やがて、水を利用して酸素を発生させる「酸素発生型光合成」を行うシアノバクテリア(藍藻)が出現しました。これは約27億年前、あるいはもっと古い可能性(30億年以上前?)も指摘されています。

* **ストロマトライト:** シアノバクテリアなどの微生物が、その粘液で堆積物を捕らえながら層状に成長して形成される、ドーム状または柱状の構造物を「ストロマトライト」と呼びます。西オーストラリアのシャーク湾などで現生のものが見られるほか、世界各地の太古代の地層から化石として発見されており(最古級は約35億年前)、初期の生命活動の確かな証拠とされています。

**3. 大酸化イベント(GOE: Great Oxidation Event) (約24億年前~約21億年前)**

* **酸素の蓄積:** シアノバクテリアによる酸素発生型光合成が活発になると、生成された酸素(O₂)はまず、海水中の鉄イオン(Fe²⁺)と反応して酸化鉄(Fe₂O₃, Fe₃O₄)となり、海底に沈殿しました。これが、太古代から原生代初期にかけて世界的に見られる「縞状鉄鉱層(BIF: Banded Iron Formation)」を形成したと考えられています。

* **大気中への酸素放出:** 海水中の鉄イオンが消費し尽くされると、酸素は飽和状態となり、ついに大気中へと大量に放出され始めました。これが「大酸化イベント」です。大気中の酸素濃度が急上昇し、現在のレベルの1%~数%程度に達したと推定されています。

* **環境への影響:**

* **嫌気性生物への打撃:** 酸素は多くの初期生命(嫌気性生物)にとって猛毒であり、この環境変化によって多くが絶滅したか、酸素の少ない環境(深海、地中など)へ追いやられました。

* **好気呼吸の進化:** 一方で、酸素を利用して効率的にエネルギーを得る「好気呼吸」を行う生物が出現・進化する契機となりました。

* **オゾン層の形成:** 大気中の酸素濃度の上昇は、成層圏でのオゾン層(O₃)の形成を促しました。オゾン層は、生命にとって有害な太陽からの紫外線を吸収するため、後の生物の陸上進出にとって不可欠な条件となりました。

* **全球凍結?:** 大気中のメタン(強力な温室効果ガス)が酸素によって酸化されたことなどが原因で、気候が寒冷化し、地球全体が氷で覆われる「全球凍結(スノーボールアース)」を引き起こした可能性も指摘されています(ヒューロニアン氷期)。

**太古代(Archean Eon)の終焉:** この時代は、生命が誕生し、光合成を開始し、地球環境を劇的に変化させ始めた時代です。大陸地殻も徐々に成長し、プレートテクトニクスも活動を開始したと考えられています。約25億年前、大酸化イベントの本格化とともに、次の原生代へと移行します。

**第3部:真核生物の出現と多細胞化 (原生代 - 約25億年前~約5億4100万年前)**

**1. 真核生物の出現 (約21億年前~約16億年前)**

* **原核生物との違い:** 原核生物(細菌、古細菌)が核膜を持たず、DNAが細胞質に裸で存在するのに対し、真核生物は核膜に包まれた「核」を持ち、その中に染色体としてDNAを格納しています。また、ミトコンドリア、葉緑体(植物や藻類の場合)、ゴルジ体、小胞体などの「細胞小器官」を持つ点で大きく異なります。

* **細胞内共生説:** 真核生物の起源を説明する最も有力な説が「細胞内共生説」です。これは、ある種の古細菌(または初期の真核細胞)が、好気呼吸を行う細菌(後のミトコンドリアの祖先)や、光合成を行うシアノバクテリア(後の葉緑体の祖先)を細胞内に取り込み、共生関係を築いた結果、真核細胞が誕生したとする説です。ミトコンドリアと葉緑体が独自のDNAとリボソームを持ち、自己増殖することなどが、この説の強い証拠とされています。

* **最古の真核生物化石:** 最古の真核生物と考えられる化石は、約21億年前のガボンの地層から発見されたグリパニア(らせん状の藻類様化石)や、約16億年前の地層から見つかるアクリターク(有機質の微化石)などがありますが、その正体については議論もあります。より確実な真核生物(紅藻類)の化石は約12億年前のものが見つかっています。

**2. 性の起源と多細胞化への道**

* **有性生殖の出現:** 真核生物の進化の過程で、遺伝子の組み合わせを変えることで多様性を生み出し、環境変化への適応力を高める「有性生殖」が出現しました。正確な時期は不明ですが、原生代中期には起こっていたと考えられています。

* **多細胞化:** 単一の細胞が分裂後も分離せずに集合体を作ることから、多細胞体制が始まったと考えられています。細胞間の接着、情報伝達、役割分担(細胞分化)の仕組みが進化することで、より複雑な多細胞生物が可能になりました。多細胞化は、異なる生物系統で独立に何度も起こったと考えられています。ボルボックスのような単純な多細胞藻類は、原生代中期には出現していた可能性があります。

**3. 超大陸ロディニアとスノーボールアース (約11億年前~約7億5000万年前)**

* **超大陸ロディニア:** 原生代中期から後期にかけて、地球上の大陸のほとんどが集まって巨大な超大陸「ロディニア」を形成しました。ロディニアの形成と分裂は、海洋循環や気候に大きな影響を与えたと考えられています。

* **全球凍結(スノーボールアース):** 約7億2000万年前から約6億3500万年前にかけて、地球は少なくとも2回、赤道付近まで氷床で覆われる極端な寒冷期、「スターティアン氷期」と「マリノアン氷期」を経験したと考えられています。これを「スノーボールアース(全球凍結)」仮説と呼びます。原因としては、ロディニア分裂に伴う火山活動の低下による温室効果ガスの減少、大陸の低緯度への集中による風化促進(二酸化炭素吸収)などが考えられています。

* **スノーボールアースからの脱却:** 火山活動によって大気中に二酸化炭素が蓄積し、強力な温室効果によって氷が融解し、極端な温暖期へと移行したと考えられています。この激しい環境変動が、後の生物進化、特に動物の出現に影響を与えた可能性が指摘されています。

**4. 動物の出現とエディアカラ生物群 (約6億3500万年前~約5億4100万年前)**

* **動物の起源:** スノーボールアースが終わった後の原生代末期(エディアカラ紀)、ついに多細胞動物が出現しました。最古の動物の痕跡としては、約6億3500万年前の地層から海綿動物のバイオマーカー(分子化石)が見つかっています。

* **エディアカラ生物群:** 約5億8000万年前から5億4100万年前にかけて、世界各地の浅い海に、奇妙な形態を持つ大型の生物群が出現しました。これらは「エディアカラ生物群」と呼ばれ、オーストラリアのエディアカラ丘陵で最初に発見されました。ディッキンソニア(楕円形のキルト状生物)、チャルニア(シダの葉状生物)、スプリッギナ(分節構造を持つ生物)などが代表的です。これらの生物の多くは、硬い殻や骨格を持たず、現生のどの動物門とも異なる独特な体制を持っていたと考えられています。一部は後のカンブリア紀の動物の祖先、あるいは初期の動物(刺胞動物や左右相称動物の初期グループ)である可能性も指摘されていますが、多くはカンブリア紀を迎える前に絶滅した「進化の実験」だったのかもしれません。

* **初期の左右相称動物:** エディアカラ紀後期には、体を左右対称に分け、前後・背腹の区別を持つ「左右相称動物」の初期のグループが出現し始めていた証拠(生痕化石など)も見つかっています。これらが、次のカンブリア紀における爆発的な動物進化の基盤となったと考えられます。

**原生代(Proterozoic Eon)の終焉:** この長い時代は、真核生物の誕生、多細胞化、そして動物の出現という、生命史における極めて重要なイベントが起こった時代です。度重なる超大陸の形成・分裂や全球凍結といった激しい環境変動を経て、地球は次の時代、顕生代(Phanerozoic Eon)へと突入します。顕生代は、化石記録が豊富になり、生物の多様化が顕著になる時代です。

**第4部:カンブリア爆発と古生代の生命 (古生代 - 約5億4100万年前~約2億5190万年前)**

**顕生代(Phanerozoic Eon)の始まり:** 化石として残りやすい硬い殻や骨格を持つ生物が多数出現し、生物多様性が飛躍的に増大した時代からを「顕生代」と呼びます。古生代、中生代、新生代の3つに区分されます。

**1. カンブリア紀 (約5億4100万年前~約4億8540万年前):生命の爆発的進化**

* **カンブリア爆発:** 古生代の最初の紀であるカンブリア紀の初期(約5億3000万年前~5億2000万年前頃)に、突如として、現生の動物門のほとんどの祖先が出揃うかのように、多様な形態を持つ動物群が爆発的に出現した現象を「カンブリア爆発」と呼びます。

* **バージェス頁岩と澄江動物群:** カナダのバージェス頁岩(約5億800万年前)や中国の澄江動物群(約5億1800万年前)からは、当時の生物の姿を驚くほど詳細に保存した化石が多数発見されています。これらには、三葉虫(節足動物)、アノマロカリス(大型の捕食者)、オパビニア(5つの目と象の鼻のような吻を持つ奇妙な動物)、ハルキゲニア(トゲと脚を持つ不思議な動物)、ピカイア(最古の脊索動物の一つとされる)など、現在の生物からは想像もつかないような形態を持つものも多く含まれていました。

* **爆発の原因:** カンブリア爆発の原因については、複数の要因が複合的に作用したと考えられています。

* **環境要因:** 酸素濃度の上昇(好気呼吸による活動的な運動が可能に)、全球凍結からの回復に伴うリンなどの栄養塩の供給増加、大陸分裂による浅海の拡大。

* **遺伝的要因:** Hox遺伝子群(体の前後軸に沿った器官形成を制御する遺伝子群)の進化による、多様なボディプランの構築が可能になったこと。

* **生態学的要因:** 捕食者-被食者関係の出現(軍拡競争的な進化を促進)、硬骨格の獲得(防御、筋肉付着点として有利)。

* **多様な動物門の出現:** この時期に、節足動物、軟体動物、腕足動物、棘皮動物、そして我々ヒトを含む脊椎動物の祖先である脊索動物など、主要な動物門が出揃いました。

**2. オルドビス紀 (約4億8540万年前~約4億4380万年前):海洋生物のさらなる多様化と最初の陸上植物?**

* **海洋無脊椎動物の繁栄:** カンブリア紀に引き続き、三葉虫、筆石(フデイシ)、腕足動物、オウムガイ類(頭足類)、サンゴ、ウミリンゴ(棘皮動物)などが大繁栄しました。特に、サンゴや層孔虫などが大規模な礁(リーフ)を形成し始めました。

* **最初の顎無(がくむ)脊椎動物:** 顎を持たない魚類(甲冑魚など)が出現し、多様化しました。これらは硬い骨質のプレートで体を覆っていました。

* **陸上進出の兆し?:** この時代の地層から、植物の胞子のような化石が見つかっており、コケ植物のような単純な植物が陸上に進出し始めていた可能性が示唆されています。

* **オルドビス紀末の大量絶滅:** 紀の終わりには、寒冷化とそれに伴う海水準の低下などが原因とされる大規模な大量絶滅が発生し、海洋生物種の約85%が絶滅したと推定されています。これは、顕生代における「ビッグファイブ」と呼ばれる5大大量絶滅の一つです。

**3. シルル紀 (約4億4380万年前~約4億1920万年前):植物の本格的な陸上進出と顎を持つ魚類の出現**

* **大量絶滅からの回復:** オルドビス紀末の大量絶滅から回復し、海洋生物は再び多様化しました。特に、サンゴ礁が大規模に発達しました。

* **植物の本格的な陸上進出:** クックソニアなど、維管束(水や養分を運ぶ管)を持つ初期の陸上植物が出現しました。これらはまだ小さく、水辺に生息していましたが、陸上生態系の基礎を築き始めました。

* **顎口(がっこう)類の出現:** 脊椎動物の進化における大きな飛躍として、顎(あご)を持つ魚類(顎口類)が出現しました。顎の獲得により、捕食能力が格段に向上しました。初期の顎口類には、板皮(ばんぴ)類(ダンクルオステウスなど、巨大な捕食者も含む)や棘魚(きょくぎょ)類が含まれます。

* **陸上節足動物:** ウミサソリ類の一部や、初期の多足類(ヤスデなど)が陸上に進出した証拠も見つかっています。

**4. デボン紀 (約4億1920万年前~約3億5890万年前):「魚類の時代」と両生類の上陸**

* **魚類の黄金時代:** 顎口類が爆発的に多様化し、「魚類の時代」と呼ばれるほど繁栄しました。板皮類、棘魚類に加え、軟骨魚類(サメやエイの祖先)と硬骨魚類(現在の魚類の大部分と、陸上脊椎動物の祖先を含む)が出現し、発展しました。特に硬骨魚類の中から、肺を持ち、鰭(ひれ)に骨格を持つ「肉鰭(にくき)類」が現れました。

* **植物のさらなる進化と森林の形成:** 維管束植物がさらに進化し、リンボク(ヒカゲノカズラ類)、ロボク(トクサ類)、古生マツバラン類、前裸子植物(種子植物の祖先)などが登場し、高さ数十メートルに達する樹木も現れ、世界初の森林を形成し始めました。

* **昆虫の出現:** 最古の昆虫化石(トビムシのような無翅昆虫)がこの時代の地層から発見されています。

* **脊椎動物の上陸(両生類の出現):** 肉鰭類の中から、鰭を四肢へと進化させ、空気呼吸能力を高め、陸上へと進出したグループが現れました。これが最初の四肢動物、すなわち両生類です。イクチオステガやアカントステガなどがその代表例で、まだ水辺から離れられない生活だったと考えられています。

* **デボン紀後期の大量絶滅:** 紀の終わりにかけて、複数回にわたる大量絶滅イベントが発生し、特に温暖な浅海域の生物(サンゴ礁など)や板皮類、多くの三葉虫などが大きな打撃を受けました。原因は寒冷化、海洋無酸素事変などが考えられています。

**5. 石炭紀 (約3億5890万年前~約2億9890万年前):巨大森林と巨大昆虫、爬虫類の出現**

* **巨大なシダ植物の森林:** デボン紀に引き続き、リンボク、ロボク、封印木(フウインボク)などの巨大なシダ植物(胞子で増える)が大森林を形成しました。当時の地球は温暖湿潤な気候で、これらの植物遺骸が分解されずに大量に堆積し、後の石炭層の元となりました(「石炭紀」の名前の由来)。

* **高い酸素濃度と巨大昆虫:** これらの大森林による活発な光合成の結果、大気中の酸素濃度は現在(約21%)を大きく上回る30%以上に達したと考えられています。この高酸素環境が、気門(体の側面にある呼吸孔)を通して酸素を取り込む昆虫の巨大化を可能にしたと考えられています。翅長70cmにもなる巨大トンボのメガネウラや、巨大ゴキブリ、巨大ヤスデなどが闊歩していました。

* **両生類の繁栄:** 湿潤な環境のもと、多様な形態を持つ両生類が繁栄しました。

* **爬虫類の出現:** 石炭紀中期頃、両生類の中から、乾燥に強く、陸上での産卵を可能にする「羊膜卵」を獲得したグループが出現しました。これが爬虫類です。羊膜卵は、胚を乾燥から守る羊膜や、栄養を供給する卵黄嚢、老廃物を貯める尿膜、そして殻を持つことで、水辺から離れた陸上での繁殖を可能にしました。最古の爬虫類とされるヒロノムスなどが知られています。

* **大陸の衝突とパンゲア形成へ:** 大陸移動が進み、ゴンドワナ大陸(南半球の大陸塊)とローラシア大陸(北半球の大陸塊)が衝突し始め、後の超大陸パンゲアの形成が進行しました。

**6. ペルム紀 (約2億9890万年前~約2億5190万年前):超大陸パンゲアと史上最大の大量絶滅**

* **超大陸パンゲアの完成:** 石炭紀から続いていた大陸衝突が完了し、ほぼ全ての大陸が一つになった超大陸「パンゲア」が形成されました。パンゲアの内部は広大な砂漠が広がるなど、乾燥した気候が支配的になりました。

* **爬虫類の多様化と哺乳類型爬虫類の繁栄:** 乾燥化する気候に適応した爬虫類が、両生類に取って代わって陸上生態系の支配的な地位を占めるようになりました。特に、後の哺乳類の祖先につながる「単弓(たんきゅう)類」(哺乳類型爬虫類とも呼ばれる)が著しく繁栄しました。ディメトロドン(背中に帆を持つ)や、ゴルゴノプス類(サーベルタイガーのような犬歯を持つ捕食者)、ディキノドン類(植物食)などが代表的です。

* **裸子植物の発展:** 乾燥に適応した裸子植物(マツ、ソテツ、イチョウの祖先など)が、シダ植物に代わって優勢になり始めました。

* **ペルム紀末(P-T境界)の大量絶滅:** 古生代の終わり、約2億5190万年前に、地球史上最大規模の大量絶滅が発生しました。海洋生物種の約96%、陸上脊椎動物種の約70%が絶滅したと推定されています。三葉虫、ウミサソリ、フズリナ(大型有孔虫)、多くの腕足動物やサンゴ類などが完全に姿を消し、昆虫も唯一の大規模絶滅を経験しました。

* **大量絶滅の原因:** 最も有力な原因として、現在のシベリア地域で発生した超巨大な火山活動(シベリア・トラップ)が挙げられています。この火山活動によって大量の溶岩が噴出し、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス、二酸化硫黄などの有毒ガスが大気中に放出されました。これにより、急激な地球温暖化、海洋の酸性化、海洋無酸素事変、オゾン層破壊などが複合的に発生し、地球環境が壊滅的な打撃を受けたと推測されています。

**古生代(Paleozoic Era)の終焉:** カンブリア爆発に始まり、生物の陸上進出、森林の形成、爬虫類の出現など、生命史における重要な出来事が次々と起こった古生代は、史上最悪の大量絶滅によって幕を閉じました。この大絶滅は、生態系を完全にリセットし、次の時代、中生代における新たな生物群の台頭を準備することになります。

**第5部:中生代 - 恐竜の時代 (約2億5190万年前~約6600万年前)**

**1. 三畳紀 (約2億5190万年前~約2億130万年前):大量絶滅からの回復と新たな支配者の登場**

* **生命の回復期:** ペルム紀末の大絶滅によって壊滅した生態系は、ゆっくりと回復を始めました。当初は、災害に強く、広範囲に分布できたリストロサウルス(単弓類の生き残り)のような少数の種が支配的でした。

* **主竜類(Archosaurs)の台頭:** 爬虫類の中でも、ワニ、翼竜、恐竜、そして鳥類を含む系統である「主竜類」が多様化し始めました。初期の主竜類には、ワニの祖先系統(クルロタルシ類)と、恐竜・翼竜系統(鳥頸類)が含まれます。三畳紀前期から中期にかけては、ワニ系統の大型捕食者が陸上生態系の頂点に立っていました。

* **恐竜の出現:** 三畳紀中期(約2億4000万年前~2億3000万年前頃)、主竜類の中から最初の恐竜が出現しました。初期の恐竜は、エオラプトルやヘレラサウルスなど、比較的小型で二足歩行の肉食動物でした。当初はまだ他の爬虫類(特にワニ系統)の影に隠れた存在でした。

* **翼竜の出現:** 同じく主竜類の中から、初めて空を飛んだ脊椎動物である翼竜が出現しました。

* **哺乳類の出現:** ペルム紀に繁栄した単弓類(哺乳類型爬虫類)の生き残りであるキノドン類の中から、三畳紀後期(約2億2500万年前頃)、最初の哺乳類が出現しました。初期の哺乳類は、現在のネズミやトガリネズミのような小型の夜行性動物で、恐竜などの大型爬虫類の陰でひっそりと暮らしていたと考えられています。

* **海洋爬虫類の多様化:** 魚竜(イルカのような姿)や首長竜(長い首を持つ)などの海洋爬虫類が出現し、海での新たな生態系を築き始めました。

* **三畳紀末の大量絶滅:** 紀の終わり(約2億130万年前)にも、顕生代のビッグファイブの一つに数えられる大量絶滅が発生しました。巨大なワニ系統の主竜類や、大型の両生類、多くの海洋爬虫類などが絶滅しました。原因としては、中央大西洋マグマ区(CAMP)と呼ばれる巨大火山活動に伴う気候変動(温暖化、海洋酸性化など)が有力視されています。この絶滅により、競合相手が減少したことが、続くジュラ紀における恐竜の大繁栄につながったと考えられています。

**2. ジュラ紀 (約2億130万年前~約1億4500万年前):巨大恐竜の繁栄と鳥類の出現**

* **恐竜の黄金時代:** 三畳紀末の大量絶滅を乗り越えた恐竜は、空いた生態的地位(ニッチ)を埋めるように爆発的に多様化し、陸上生態系の絶対的な支配者となりました。「恐竜の時代」の本格的な到来です。

* **竜盤類(Saurischia)と鳥盤類(Ornithischia):** 恐竜は骨盤の形状から大きく竜盤類と鳥盤類に分けられます。

* **竜盤類:**

* **獣脚類(Theropoda):** アロサウルス、ケラトサウルスなどの大型肉食恐竜や、コンプソグナトゥスのような小型肉食恐竜が繁栄しました。後のティラノサウルスや鳥類もこのグループに含まれます。

* **竜脚形類(Sauropodomorpha):** ブラキオサウルス、アパトサウルス(旧名ブロントサウルス)、ディプロドクスなど、長い首と尾を持つ巨大な植物食恐竜(いわゆる「カミナリ竜」)が陸上を闊歩しました。これらは史上最大の陸上動物となりました。

* **鳥盤類(Ornithischia):** ステゴサウルス(背中に骨板を持つ)、カンプトサウルス(初期の鳥脚類)などの植物食恐竜が多様化しました。

* **超大陸パンゲアの分裂開始:** ジュラ紀には、超大陸パンゲアが、北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸へと分裂を開始しました。大陸の分裂は、新たな海の形成(中央大西洋など)、気候の湿潤化、そして生物の地域的な分化を促しました。

* **鳥類の出現:** ジュラ紀後期(約1億5000万年前)、ドイツのゾルンホーフェン石灰岩から、羽毛を持ち、翼で飛翔できたと考えられる始祖鳥(アーケオプテリクス)の化石が発見されました。始祖鳥は、恐竜(獣脚類)の特徴(歯、鉤爪のある指、長い尾)と鳥類の特徴(羽毛、翼)を併せ持っており、恐竜から鳥類が進化したことを示す重要な証拠(ミッシングリンク)とされています。

* **その他の生物:** 翼竜はさらに多様化し、大型化しました。初期の哺乳類は依然として小型でしたが、多様性は増していました。海洋では魚竜や首長竜が繁栄し、ワニ類も多様化しました。植物では、ソテツ、イチョウ、針葉樹などの裸子植物が引き続き優勢でした。

**3. 白亜紀 (約1億4500万年前~約6600万年前):恐竜の絶頂と被子植物の出現、そして大絶滅**

* **恐竜のさらなる多様化と巨大化:** 白亜紀は恐竜が最も多様化し、繁栄を極めた時代です。

* **獣脚類:** ティラノサウルス(史上最大級の陸生肉食動物)、スピノサウルス(背中に帆を持つ巨大な半水棲?)、ヴェロキラプトルやデイノニクス(小型で知能が高く、群れで狩りをした可能性)など、多様な肉食恐竜が出現しました。羽毛を持つ恐竜も多く発見されています。

* **竜脚類:** アルゼンチノサウルスなど、ジュラ紀を凌ぐさらに巨大な竜脚類が、特に南半球(ゴンドワナ大陸)で繁栄しました。

* **鳥盤類:** トリケラトプス(三本の角と襟飾りを持つ角竜類)、パラサウロロフス(頭に特徴的なトサカを持つ鳥脚類、カモノハシ竜)、アンキロサウルス(全身を装甲で覆い、尾にハンマーを持つ鎧竜類)、パキケファロサウルス(分厚い頭骨を持つ堅頭竜類)など、極めて多様な植物食恐竜が進化しました。

* **被子植物(顕花植物)の出現と共進化:** 白亜紀前期(約1億2500万年前頃)、花を咲かせ、果実の中に種子を作る「被子植物」が出現しました。被子植物は、昆虫などを利用した送粉(花粉媒介)や、動物による種子散布など、効率的な繁殖戦略を発達させ、白亜紀後期には急速に分布を広げ、裸子植物に取って代わって陸上植生の主要な構成要素となりました。マグノリア(モクレン)の仲間などが初期の被子植物と考えられています。被子植物の繁栄は、花粉や蜜を食べる昆虫(ハチ、チョウなど)や、果実や種子を食べる動物(鳥類、哺乳類、一部の恐竜)との共進化を促しました。

* **大陸分裂の進行:** ローラシア大陸とゴンドワナ大陸の分裂がさらに進み、南米とアフリカ、北米とユーラシア、インド、オーストラリア、南極などが分離し、現在の大陸配置に近い形が形成されつつありました。これにより、各大陸で独自の生物相が進化しました(例:南米の巨大竜脚類、北米のティラノサウルスやトリケラトプス)。

* **海洋:** 首長竜(エラスモサウルスなど)、モササウルス類(大型の海生トカゲ)、大型のウミガメ(アーケロン)などが繁栄しました。アンモナイトも多様化のピークを迎えました。

* **哺乳類と鳥類:** 哺乳類は依然として小型でしたが、多様なグループ(真獣類、後獣類、単孔類の祖先系統など)が出現していました。鳥類も始祖鳥から進化し、多様な形態を持つグループ(エナンティオルニス類、ヘスペロルニス類など)が現れ、現生鳥類の直接の祖先もこの時代に出現したと考えられています。

* **白亜紀末(K-Pg境界)の大量絶滅 (約6600万年前):** 中生代の終わり、恐竜時代の終焉を告げる大絶滅が発生しました。

* **絶滅した生物:** 鳥類を除く全ての恐竜、翼竜、首長竜、モササウルス類、アンモナイト、多くのプランクトンなどが絶滅しました。陸上植物も大きな打撃を受けました。

* **生き残った生物:** 哺乳類、鳥類、ワニ類、カメ類、ヘビ・トカゲ類、両生類、魚類、昆虫、被子植物などの多くが生き残りました。

* **原因(小惑星衝突説):** 現在最も有力な原因は、直径約10kmの巨大な小惑星(または彗星)が、現在のメキシコ・ユカタン半島付近に衝突したとする説です。衝突によって生じた巨大なクレーター(チクシュルーブ・クレーター)や、世界中のK-Pg境界(白亜紀と古第三紀の境界)の地層に見られるイリジウム(地表には少ないが隕石には多く含まれる元素)の濃集層、衝撃石英、スフェルール(衝突で溶けた岩石が固まったガラス球)、巨大津波の痕跡などがその証拠とされています。

* **絶滅メカニズム:** 衝突によって引き起こされた直接的な破壊(爆風、熱線、地震、津波)に加え、大気中に巻き上げられた大量の塵や煤(すす)が太陽光を遮断し、数ヶ月から数年にわたる「衝突の冬」と呼ばれる寒冷化と暗黒状態を引き起こしました。これにより光合成が停止し、植物が枯死、食物連鎖が崩壊したことが、大量絶滅の主要な要因と考えられています。さらに、衝突やそれに伴う広範囲の森林火災による二酸化炭素の放出、衝突地点の岩石(硫酸塩岩)からの硫黄エアロゾルの放出による酸性雨なども、環境悪化に拍車をかけたとされます。

* **火山活動説:** インドのデカン高原で起こった巨大火山活動(デカン・トラップ)も、同時期に活発化しており、大量のガス放出による気候変動が絶滅の一因、あるいは複合的な要因となった可能性も指摘されています。

**中生代(Mesozoic Era)の終焉:** 約1億8600万年続いた中生代は、恐竜という魅力的で巨大な生物群が支配した時代でした。しかし、天体衝突という突発的な大災害によって、その支配は終わりを告げました。この大絶滅は、恐竜時代の終焉であると同時に、次の時代、新生代における哺乳類の大躍進の幕開けでもありました。

**第6部:新生代 - 哺乳類の時代と人類の出現 (約6600万年前~現在)**

**1. 古第三紀 (約6600万年前~約2303万年前):哺乳類の適応放散**

* **暁新世 (約6600万年前~約5600万年前):**

* **大絶滅からの回復:** K-Pg境界の大量絶滅直後の世界は、荒廃した生態系がゆっくりと回復していく時代でした。恐竜という支配者がいなくなったことで、生き残った哺乳類にとって、新たな進化の機会が訪れました。

* **哺乳類の初期放散:** 哺乳類は急速に多様化し、大型化し始めました。初期の大型哺乳類には、現在の有蹄類とは異なる系統の顆節目(かせつもく)などが含まれます。霊長類の最も初期の祖先もこの時代に出現したと考えられています。鳥類も、恐竜絶滅後のニッチを埋めるように多様化し、飛べない大型の捕食性鳥類(ガストルニスなど)も現れました。

* **PETM(暁新世-始新世温暖化極大):** 暁新世の終わり頃(約5600万年前)、短期間に急激な地球温暖化イベントが発生しました。メタンハイドレート(海底下のメタンガスが氷状になったもの)の大量放出などが原因と考えられ、気温が5~8℃上昇し、海洋の酸性化も引き起こしました。このイベントは、生物の分布や進化に大きな影響を与え、特に哺乳類の主要なグループ(奇蹄類、偶蹄類、霊長類など)の出現や拡散と関連付けられています。

* **始新世 (約5600万年前~約3390万年前):**

* **哺乳類の黄金時代初期:** 温暖な気候(現代よりかなり温暖)のもと、哺乳類はさらなる多様化と大型化を遂げました。ウマの祖先(ヒラコテリウムなど小型)、サイやバクの仲間(奇蹄類)、ウシやシカ、クジラの仲間(偶蹄類)、ゾウの祖先、霊長類(アダピス類やオモミス類など、後の真猿類や曲鼻猿類につながるグループ)、食肉類(ネコやイヌの祖先、初期の大型捕食者)などが発展しました。

* **クジラの陸から海へ:** 偶蹄類の中から、陸上生活から再び水中生活へと適応していく系統が現れました。パキケトゥス(陸上)、アンブロケトゥス(水陸両生)、ロドケトゥス(より水棲に適応)、そしてドルドンやバシロサウルス(完全に水棲)へと進化し、現在のクジラ・イルカ類の祖先となりました。

* **霊長類の進化:** 初期霊長類がアジア、ヨーロッパ、北米、アフリカで多様化しました。後のメガネザルにつながるオモミス類や、キツネザル・ロリスにつながるアダピス類などが知られています。真猿類(サル・類人猿・ヒトを含むグループ)の祖先もこの時代に出現したと考えられています。

* **漸新世 (約3390万年前~約2303万年前):**

* **気候の寒冷化と乾燥化:** 始新世の温暖な気候から一転し、地球全体の気候が寒冷化・乾燥化し始めました。南極大陸に大規模な氷床が形成され、海水準が低下しました。この気候変動により、森林が減少し、草原やサバンナが広がり始めました。

* **哺乳類の適応:** 環境変化に適応して、草原での生活に適した哺乳類(ウマ、サイ、ラクダなど、より走行に適した四肢や、硬い草を食べるのに適した歯を持つ)が進化しました。食肉類も、開けた環境での狩りに適応したグループが発展しました。

* **真猿類の分岐:** アフリカやアジアで真猿類が進化し、広鼻猿類(新世界ザル:南米のサル)と狭鼻猿類(旧世界ザル:アフリカ・アジアのサル、類人猿、ヒト)への分岐が起こったと考えられています。エジプトプトピテクスなど、初期の狭鼻猿類の化石がエジプトのファイユームから発見されています。

**2. 新第三紀 (約2303万年前~約258万年前):類人猿の進化と人類への道**

* **中新世 (約2303万年前~約533万年前):**

* **草原のさらなる拡大:** 寒冷化・乾燥化傾向は続き、世界的に草原(ステップ、サバンナ)がさらに拡大しました。これは、イネ科植物の進化と拡散(特にC4植物の出現)とも関連しています。

* **有蹄類の進化:** 草原環境に適応したウマ(中新世後期には現代的な1本指に)、シカ、ウシ、ゾウなどがさらに多様化し、大型化しました。

* **類人猿(エイプ)の時代:** アフリカで誕生した狭鼻猿類の中から、類人猿(ヒト上科)が進化し、アフリカ、ヨーロッパ、アジアへと分布を広げ、多様化のピークを迎えました。「類人猿の時代」とも呼ばれます。プロコンスル(初期の類人猿)、ケニアピテクス、ドリオピテクス(ヨーロッパ)、シヴァピテクス(アジア、オランウータンの祖先系統?)、ギガントピテクス(史上最大の霊長類)などが知られています。

* **ヒト系統(Hominini)の分岐:** 中新世後期(約700万年前~600万年前頃)、アフリカにおいて、類人猿の中からチンパンジー系統と分かれ、ヒトへと続く系統(Hominini族)が分岐したと考えられています。最古の人類(またはその近縁種)とされるサヘラントロプス・チャデンシス(約700万年前、チャド)、オロリン・トゥゲネンシス(約600万年前、ケニア)の化石が発見されており、これらは二足歩行をしていた可能性が示唆されています。

* **鮮新世 (約533万年前~約258万年前):**

* **気候変動と人類進化:** 気候はさらに寒冷化・乾燥化が進み、アフリカの森林が縮小し、サバンナが拡大しました。この環境変化が、初期人類の二足歩行の進化を促した重要な要因の一つと考えられています(サバンナ仮説など、複数の仮説がある)。

* **アウストラロピテクス類の繁栄:** アフリカ東部や南部で、初期人類であるアウストラロピテクス属が繁栄しました。アウストラロピテクス・アファレンシス(「ルーシー」が有名、約390万年前~290万年前)は、完全な二足歩行を行っていたことが足跡化石(ラエトリ)などからわかっていますが、脳容量はまだチンパンジー程度でした。他にも、アウストラロピテクス・アフリカヌス、頑丈型のアウストラロピテクス(パラントロプス)などが存在しました。

* **石器の使用開始?:** アウストラロピテクス類の一部が、簡単な石器を使用し始めていた可能性も指摘されています(約330万年前のケニアの石器など)。

* **パナマ地峡の形成:** 北米大陸と南米大陸がパナマ地峡で連結され、陸上生物の移動(「アメリカ大陸間大交差」)と、大西洋と太平洋の海流の遮断(メキシコ湾流の強化、北半球の寒冷化に影響?)が起こりました。

**3. 第四紀 (約258万年前~現在):氷河時代とホモ・サピエンスの登場**

* **更新世 (約258万年前~約1万1700年前):「氷河時代」**

* **氷期・間氷期の繰り返し:** 北半球で大規模な氷床が発達と後退を繰り返す「氷河時代」が特徴です。寒冷な「氷期」と比較的温暖な「間氷期」が、数万年から十数万年の周期(ミランコビッチ・サイクルによる地球の公転軌道や自転軸の変動が主な要因)で繰り返されました。氷期には海水準が大幅に低下し(最大100m以上)、大陸棚が陸化したり、ベーリング地峡(アジアと北米を繋ぐ)などが形成されたりしました。

* **大型哺乳類(メガファウナ)の繁栄と絶滅:** 寒冷な気候に適応したマンモス、ケブカサイ、オオツノジカ、サーベルタイガー(スミロドン)などの大型哺乳類(メガファウナ)が北半球で繁栄しました。しかし、更新世後期から完新世初期にかけて、気候変動と人類の狩猟圧などが原因で、これらの多くが絶滅しました(後期更新世大量絶滅)。

* **ホモ属(Homo)の進化:**

* **ホモ・ハビリス (約240万年前~140万年前):** アフリカ東部で出現。アウストラロピテクスよりも脳容量が増大し(約600-750cc)、オルドワン石器と呼ばれる礫石器(礫を打ち欠いただけの簡単な石器)を製作・使用したと考えられています。「器用な人」の意味。

* **ホモ・エレクトス (約190万年前~10万年前?):** アフリカで出現し、初めてアフリカ大陸を出て、ユーラシア大陸(グルジア、ジャワ、北京など)へと拡散しました。脳容量はさらに増大(約750-1250cc)。アシューリアン石器(ハンドアックスなど、より精巧な石器)を製作し、火を積極的に使用し始めたと考えられています。身長も高くなり、より現代人に近い体型になりました。

* **ホモ・ハイデルベルゲンシス (約70万年前~20万年前):** アフリカやヨーロッパに分布。ホモ・エレクトスから進化し、ネアンデルタール人(ヨーロッパ)とホモ・サピエンス(アフリカ)の共通祖先、あるいはそれに近い存在と考えられています。脳容量は現代人に近いレベル(約1100-1400cc)に達し、簡単な住居を作ったり、組織的な狩猟を行ったりしていた可能性があります。

* **ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人) (約40万年前~4万年前):** ヨーロッパから西アジアにかけて分布。寒冷な気候に適応した頑丈な体つきで、脳容量は現代人より大きい場合もありました(平均約1500cc)。ムスティリアン石器(より洗練された石器)を使用し、死者を埋葬するなどの文化的行動も見られました。

* **ホモ・サピエンス(現生人類) (約30万年前~現在):** アフリカでホモ・ハイデルベルゲンシス(またはその近縁種)から進化したと考えられています。最古級の化石はモロッコのジェベル・イルード(約31.5万年前)で見つかっています。初期のホモ・サピエンスは、他のホモ属と共存していました。

* **現生人類のアフリカからの拡散(Out of Africa):** 約10万年前から6万年前頃、ホモ・サピエンスの一部がアフリカを出て、世界各地へと拡散を開始しました。まず中東へ、そしてアジア、オーストラリア(約5万年前)、ヨーロッパ(約4.5万年前、ネアンデルタール人と交雑)、そして最後にアメリカ大陸(約1.5万年前~?)へと到達しました。この過程で、先住の他のホモ属(ネアンデルタール人、デニソワ人など)と交雑しつつも、最終的には彼らに取って代わりました。

* **後期旧石器時代の文化:** ホモ・サピエンスは、より洗練された石器(石刃技法)、骨角器、装飾品、そしてラスコーやアルタミラなどの洞窟壁画に代表される芸術を生み出しました。言語能力も高度に発達していたと考えられています。

* **完新世 (約1万1700年前~現在):**

* **最終氷期の終焉と温暖化:** 約1万1700年前、最終氷期が終わり、地球は現在まで続く比較的温暖で安定した間氷期(完新世)に入りました。氷床が融解し、海水準が上昇し、現在の海岸線や気候パターンが形成されました。

* **新石器革命(農耕・牧畜の開始):** 約1万年前頃から、西アジア(肥沃な三日月地帯)、中国、中南米など、世界各地で独立に、植物の栽培(農耕)と動物の飼育(牧畜)が始まりました。これは「新石器革命」と呼ばれ、人類の生活様式を根本的に変えました。食料生産の安定化により、定住生活が可能となり、人口が増加し、余剰生産物が生まれました。

* **文明の誕生:** 農耕・牧畜の発展は、村落から都市への発展、社会階層の分化、分業、交易の拡大、そして文字の発明(記録、統治のため)を促し、紀元前3500年頃のメソポタミア(シュメール文明)やエジプト文明を皮切りに、インダス文明、黄河文明など、各地で「古代文明」が誕生しました。

* **金属器の使用:** 新石器時代に続く青銅器時代(銅と錫の合金)、鉄器時代(より硬く普及しやすい鉄)の到来は、農具や武器の改良をもたらし、社会の変化をさらに加速させました。

* **古代から現代へ(人類史の概略):**

* **古代:** メソポタミア、エジプト、ギリシャ、ローマなどの帝国や都市国家が興亡し、哲学、科学、法律、芸術などが発展しました。主要な宗教(ユダヤ教、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教など)もこの時代に起源を持ちます。

* **中世:** ローマ帝国分裂後のヨーロッパ、イスラム帝国の拡大、中国の王朝(唐、宋など)、モンゴル帝国の興隆など、各地で独自の文化圏が形成され、交流と衝突が繰り返されました。

* **近世:** 大航海時代による世界の「発見」とグローバルな交易網の形成、ルネサンスによる古典文化の復興と人間中心主義、宗教改革、科学革命(地動説、万有引力など)による近代科学の基礎確立などが起こりました。

* **近代:** 産業革命(18世紀後半~)による工業化と資本主義の発展、市民革命(アメリカ独立、フランス革命など)による近代国家と民主主義の理念の形成、帝国主義による植民地支配の拡大、そして二度の世界大戦という未曾有の悲劇を経験しました。

* **現代:** 第二次世界大戦後、冷戦(アメリカとソ連の対立)、植民地の独立、科学技術の急速な進歩(核エネルギー、宇宙開発、コンピュータ、インターネット)、グローバル化の進展、そして環境問題(地球温暖化、生物多様性の喪失)、人口爆発、格差問題など、新たな課題に直面しています。

* **人新世(Anthropocene):** 人類の活動が地球環境に与える影響があまりにも大きくなったため、地質学的に見て新たな時代「人新世」に入ったとする考え方も提唱されています。その開始時期については、産業革命、核実験の開始など諸説あります。

**新生代(Cenozoic Era)と現代:** K-Pg境界の大絶滅から始まった新生代は、哺乳類が陸・海・空へと適応放散し、その中から我々ホモ・サピエンスが進化し、地球全体に広がり、文明を築き上げた時代です。特に第四紀完新世における人類の活動は、地球環境そのものを変えるほどの力を持つに至りました。

**終わりに:未来への展望**

46億年の地球史は、偶然と必然が織りなす壮大な物語です。惑星の形成、生命の誕生、度重なる環境激変と大量絶滅、そして生物の進化と多様化。その長い歴史の先端に、私たち人類は立っています。私たちは、自らの惑星の歴史を理解し、その上で、地球環境と共存し、持続可能な未来を築いていくという、かつてない責任を負っています。地球の過去を知ることは、私たちがこれからどこへ向かうべきかを考えるための、重要な羅針盤となるでしょう。この長く複雑な歴史への理解が、より良い未来への選択につながることを願ってやみません。

フルフルでトークンを使う検証はできませんでしたが、これまでの上限を超える回答を引き出すことができました!

来週のGoogle Cloud Next 2025を前に2.5を出して来るとは驚きでしたが、イベント当週はこれを超えるであろう発表があると思うと楽しみです!