「ユーザーストーリーマップ」は、ユーザーの行動やニーズを軸にして機能や要件を整理し、開発の優先順位を明確にできるフレームワークです。UXやアジャイル開発に関わる方やチームの共通認識を醸成したいプロダクトマネージャーにもおすすめの手法です。本記事では、ユーザーストーリーマップの基本からカスタマージャーニーマップとの違い、作成手順や活用ポイントをわかりやすく解説します。

ユーザーストーリーマップとは?

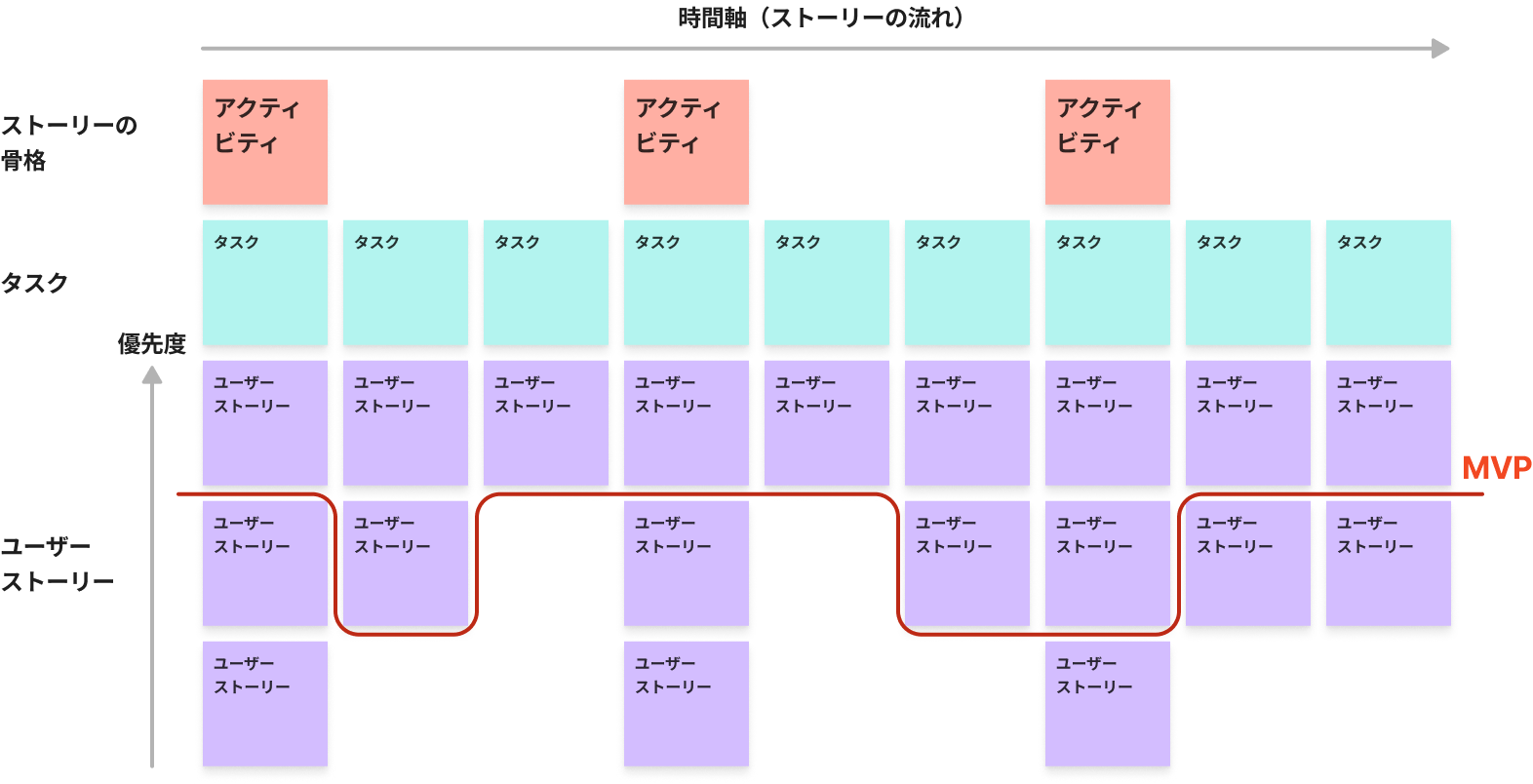

ユーザーストーリーマップは、ユーザーストーリーを時系列や優先度で整理し、サービスやプロダクトに必要な機能や要件を可視化するためのフレームワークです。主にアジャイル開発で活用され、ユーザーの行動フローを基に、提供すべき価値や開発の優先順位を整理することで、サービスやプロダクトの全体像を把握するのに役立ちます。

ユーザーストーリーとは

ユーザーストーリーは、ユーザー視点で「誰が・どういう目的で・何をしたいのか」を簡潔な文章で表したものを指します。

例:ユーザー は、欲しい商品を効率的に見つけるため に、キーワードで商品を検索できる。

構成の基本

ユーザーストーリーマップは、横軸(時間軸)と縦軸(優先度)で構成されます

横軸(時間軸): ユーザーの行動フローを時系列でステップごとに整理(例:検索 → 比較 → 購入)

縦軸(優先度): それぞれのステップに必要なタスクや機能を優先順に整理

カスタマージャーニーマップとの違い

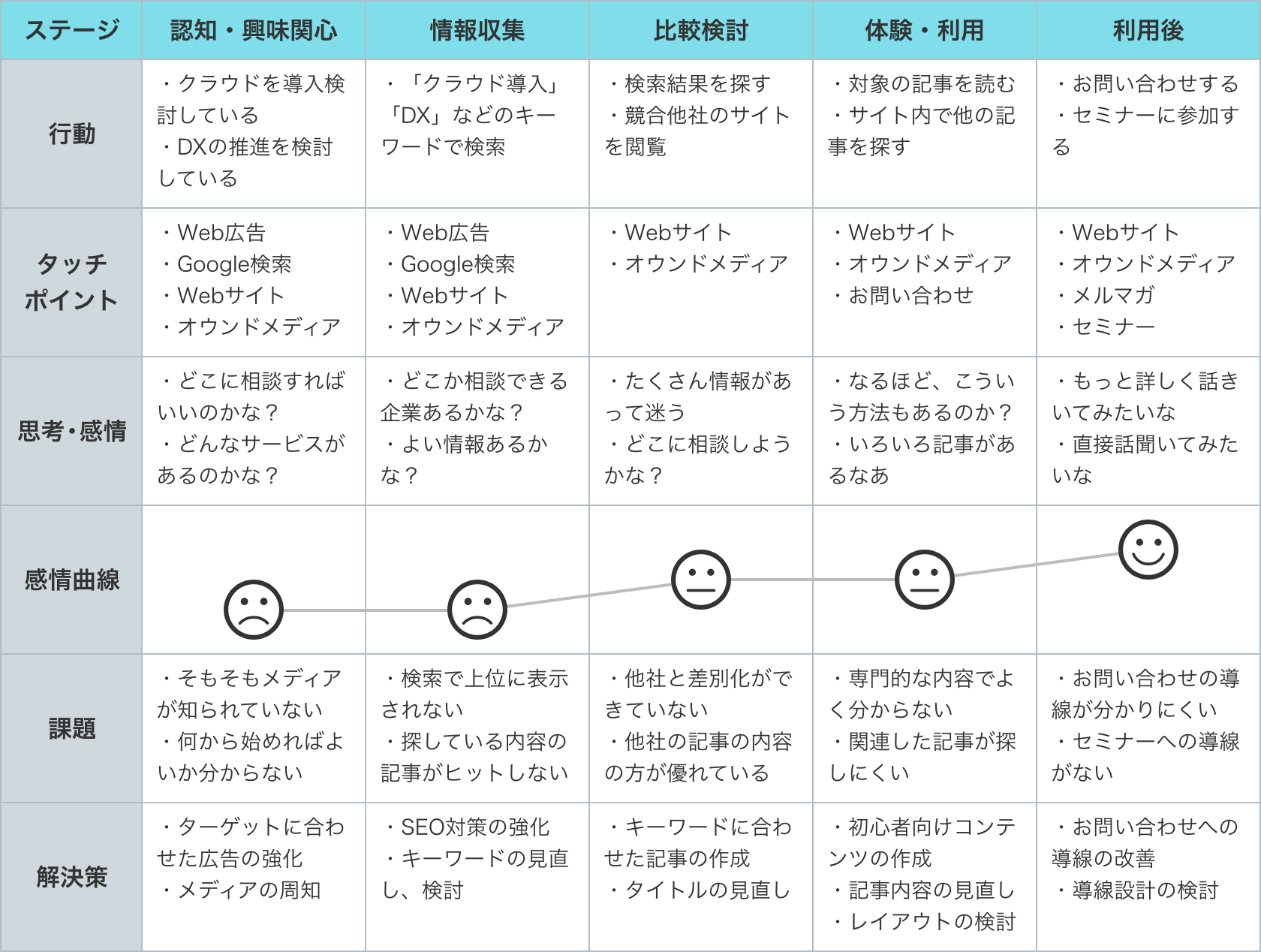

「ユーザーストーリーマップ」と同じように、ユーザー体験を可視化するフレームワークとして「カスタマージャーニーマップ」があります。ユーザーストーリーマップとカスタマージャーニーマップは、どちらもユーザー体験を可視化するツールですが、目的や活用シーンが異なります。

| 項目 | ユーザーストーリーマップ | カスタマージャーニーマップ |

|---|---|---|

| 主な目的・特徴 | ユーザーの行動やタスクを基に、開発すべき機能や要件、優先順位を整理。プロダクト開発や改善に特化 | ユーザーの行動や感情、タッチポイントなど、ユーザー体験全体の理解や課題発見。マーケティングやUXデザインに活用 |

| 対象 | サービスやプロダクトの機能やタスク | ユーザーの行動や感情、タッチポイント |

| 活用シーン | 開発の要件定義・リリース計画 | マーケティング戦略立案、UXデザイン、サービス改善 |

カスタマージャーニーマップについては、こちらの記事をご覧ください

カスタマージャーニーマップとは? UX向上に活用する方法!

ユーザーシナリオとの違い

ユーザーストーリーマップとユーザーシナリオは、どちらもユーザー視点でサービスやプロダクトを設計・開発するために活用される点で共通していますが、目的、焦点、形式、活用シーンが異なります。

| 項目 | ユーザーストーリーマップ | ユーザーシナリオ |

|---|---|---|

| 主な目的 | プロダクトの機能開発計画、優先順位付け、共通認識の醸成 | 特定の状況下でのユーザー体験の理解、UX設計・改善、テスト設計 |

| 焦点 | プロダクトの「機能」とユーザーの「行動」の関連付け | ユーザーの「状況」「思考」「感情」「具体的な行動」の詳細描写 |

| 形式 | 機能を整理したボード・マップ(カード形式) | ストーリー調の文章(物語形式) |

| 活用シーン | 開発の要件定義・リリース計画 | ペルソナ設計、UXデザイン |

ユーザーストーリーマップを作成するメリット

ユーザーストーリーマップを活用することで得られる主なメリットを3つ紹介します。

1. ユーザー中心の設計・開発ができる

ユーザーストーリーマップを活用して、ユーザーの行動や目的に沿って機能やタスクを時系列で整理することで、ユーザー体験を意識した設計がしやすくなります。開発チームや関係者が「なぜこの機能が必要なのか」「どのような流れで使われるのか」を共有しやすくなり、ユーザー行動の流れを可視化することで、ユーザーにとって必要な機能や価値を見極めやすくなり、ユーザー中心の設計・開発を実現できます。

2. 優先順位の明確化とリリース計画が立てやすくなる

ユーザーストーリーマップでは、重要度や依存関係を考慮しながらタスクを整理するため、各機能の優先順位を論理的に判断しやすくなり、「何を」「どの順番で」作るかを把握することができます。MVP(必要最小限の機能)を定義しやすくなり、開発リソースが限られている場合でも、効率的なリリース計画を立てられます。

3. チーム内の共通認識を醸成する

プロダクトのビジョンや提供すべき価値について、開発者・デザイナー・ビジネス担当など各メンバーへ視覚的に共有することで、認識のズレを防ぎ、共通の理解を持つことができます。部門間のコミュニケーションを円滑にし、手戻りが減り、開発の効率が向上します。

ユーザーストーリーマップ作成の流れ

STEP 1:ペルソナの設定

まず「このプロダクトは誰のためのものか」「どんなユーザーが利用するのか」「ユーザーはどんな目的を達成したいのか」、ユーザーの属性や行動パターンを明確にします。複数のユーザーが存在する場合は、それぞれのペルソナを作成します。

STEP 2:目的・ゴールを明確にする

何のためにユーザーストーリーマップを作成するのか目的を明確にし、ユーザーにどのような価値を提供したいのか、プロダクトのゴールを決めます。関係者全員に共有し、全員が共通認識を持ってプロジェクトを進めることが重要です。

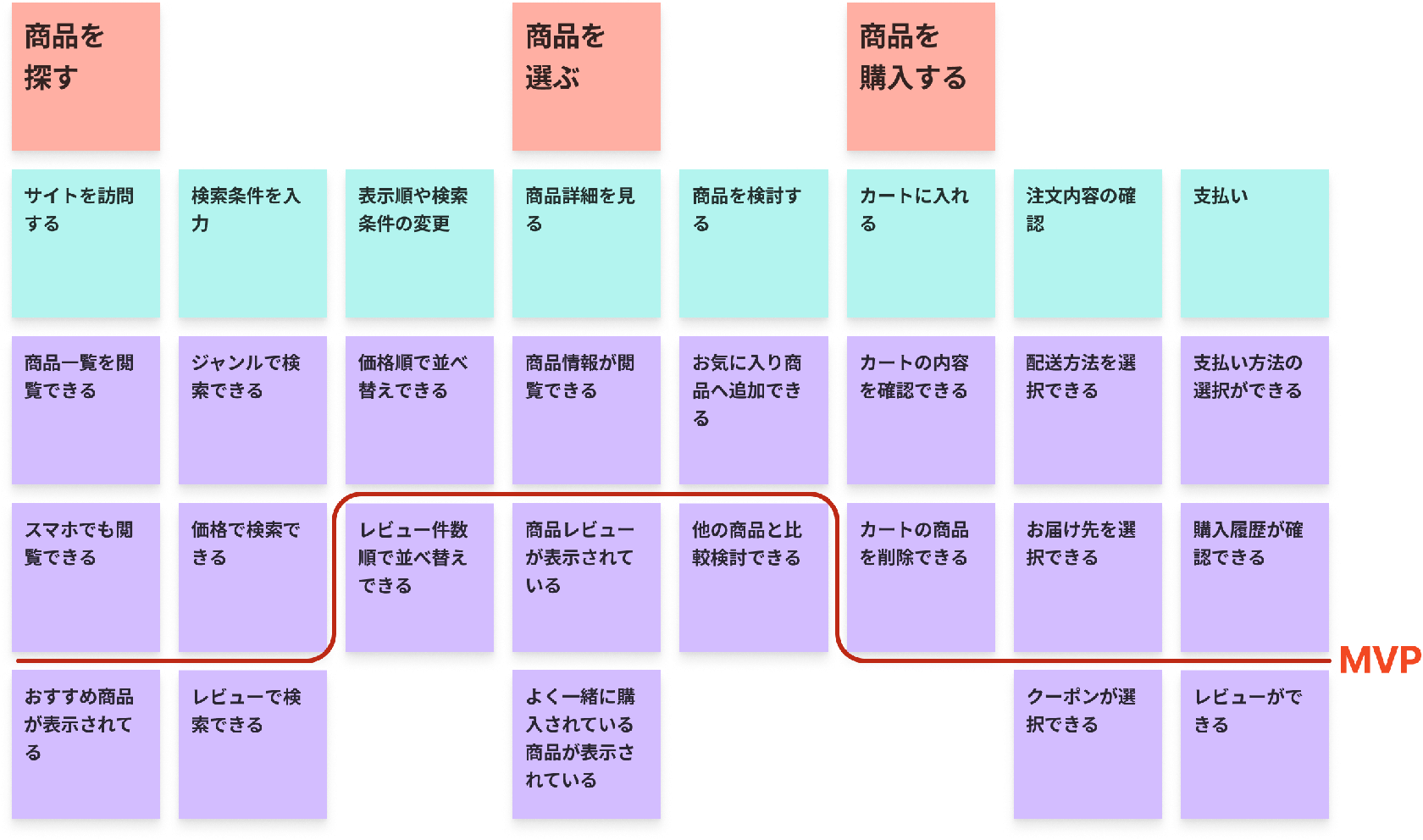

STEP 3:ユーザーの行動を時系列洗い出す(横軸)

ユーザーが目的を達成するまでの行動ステップを洗い出し、時系列で左から右に並べていきます。例えば「商品を探す → カートに入れる → 購入する」といった大まかな行動の流れを、ユーザーの視点で洗い出します。

STEP 4:各ステップに必要なタスクを縦軸に並べる

それぞれのステップに対し、どんな機能や要件(ユーザーストーリー)が必要かを洗い出し、縦に並べていきます。たとえば「商品を探す」には「検索機能」「カテゴリ絞り込み」「人気順ソート」などが該当し、1つのステップに対して複数の機能や操作が並ぶこともあります。

STEP 5:優先順位をつける/MVP(最小機能)を決める

洗い出したユーザーストーリーに対して、重要度や優先順位を検討し、優先度の高いものから順に上から下へ並べ替えます。「どのラインまで実装すればユーザーの体験が成立するか?」を考え、横に線を引いてMVPやフェーズ別リリースの基準とします。

ユーザーストーリーマップを作成する時のポイント

徹底したユーザー視点

ユーザーストーリーマップを作成する際は、開発側の都合ではなく「ユーザーがどう使うか」常に「ユーザー視点」を最優先に据えることが重要です。どのような行動をとり、どんな目的を持ち、どの順で操作を行うのかを時系列で整理することで、機能の抜け漏れやズレを防げます。単なる機能一覧ではなく、「この機能は誰の、どんな課題を解決するのか?」という問いを常に意識することが大切です。

チームで共創する

ユーザーストーリーマップは、プロダクトオーナーやUXデザイナーだけが作るものではなく、開発者、ビジネス担当者など、チーム全体で「共に考え、共に作る」ことが価値を生み出し、プロジェクトの一体感と推進力を向上させます。異なる立場からの意見を集めることで、より実践的で偏りのない設計が可能になります。

実用性を重視し、継続的に見直す

ユーザーストーリーマップは、一度作成して終わりではなく、継続的に見直し、改善していくことが重要です。最初から完璧な状態を目指すのではなく、まずは大まかな全体像と主要な機能を洗い出すことに注力し、「完璧」よりも「実用性」を優先します。ユーザーからのフィードバックや市場の状況に応じて、行動フローやストーリーを柔軟に更新していくことで、常に価値の高い設計を維持できます。

まとめ

ユーザー ストーリーマップは、サービスやプロダクトの開発においてユーザー視点を持ち、チーム全体の認識を一致させるためにとても有効なツールです。ユーザーのニーズを理解し、効率的に価値あるサービスやプロダクトを提供するために、ぜひ、ユーザーストーリーマップを活用してみてください!