はじめに

当ブログは2025/8/5,6に東京ビッグサイトにて行われたセッションレポートとなります。

タイトル:Google Cloud の医科学応用:アトピー性皮膚炎研究用セキュア解析基盤の構築

登壇者:理化学研究所 生命医科学研究センター 予測医学特別プロジェクト 開放系情報科学特別チーム・技師 芦崎 晃一 氏

セッション概要

理化学研究所が取り組む、アトピー研究における、Google Cloud の活用事例として、セキュアな研究基盤の構築とアーキテクチャ、技術の詳細を解説されておりました。こちらのセッションでご紹介されていた技術情報は我々がサポートさせていただいたきました。理化学研究所様の発表において、取り組みの中でアウトプットしたブログ記事も併せてご紹介いただきましたので、そのアウトプット記事も併記し当セッションサポート記載させていただいております。

セッション内容

研究の内容について

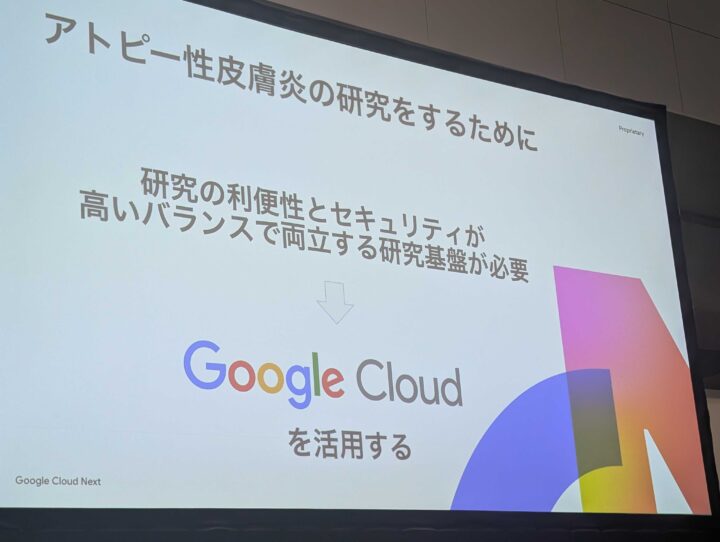

アトピー性皮膚炎の原因の多くは原因が明らかになっておらず不明なケースが多いとのことで、薬剤について、治験でうまくいったけど、臨床でうまくいかないケースなどがあるとのことです。こういった研究において、個人情報を匿名化しつつ、研究を進める必要があるとのことでした。

Google Cloud を選んだ理由

利便性とセキュリティの両面を担保できる環境が必要という観点から、Google Cloud の活用に至ったとのことです。

このセッションでは Google Cloud の技術として以下に特化した内容をお話されておりました。

- 情報漏えいを防止するセキュアなネットワーク、患者のデータ駆動型解析基盤の設計・構築

- 患者データの匿名化・仮名化を行い個人情報の保護を図る

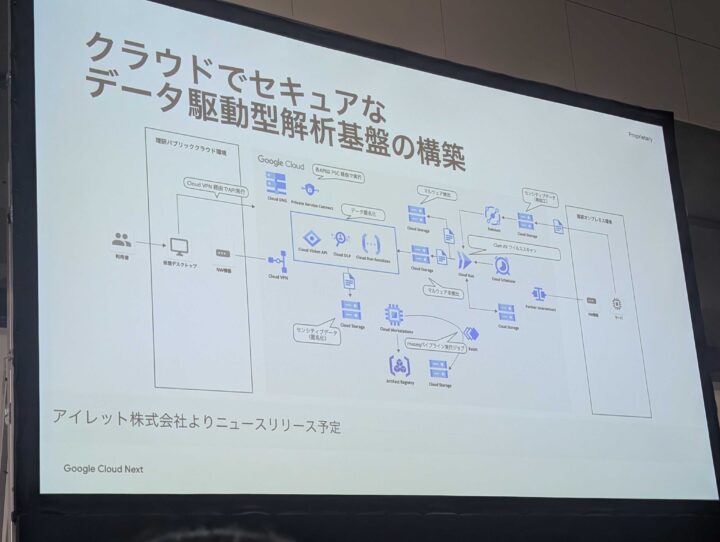

クラウドでセキュアなデータ駆動型解析基盤の構築

NW の構成として、Parner Interconnect による専用線接続を行い、それを経由し、センシティブなデータを転送し、他クラウドでは仮想デスクトップを運用されており VPN 経由で Google Cloud の API を実行し、安全に研究する環境を構築されたとのことでした。特に専用線経由で選定されている点については、機密度の高いデータの転送であることから、大事なポイントとなることがわかります。

これ以降技術検証や実例について、ご紹介されておりました。

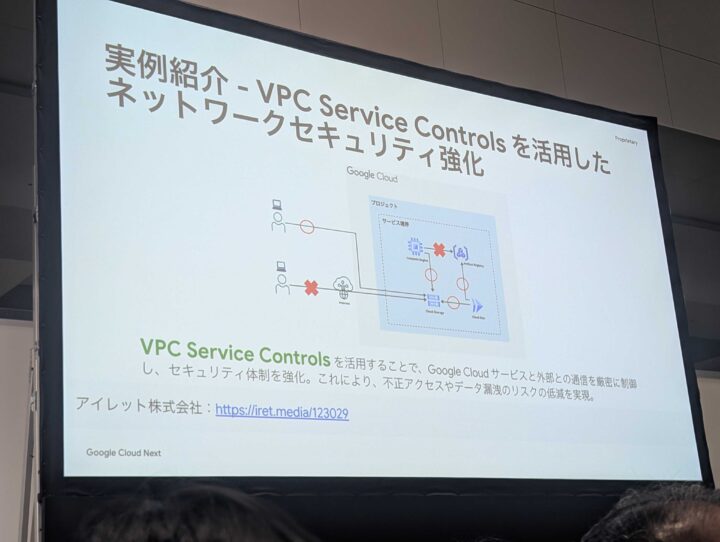

実例 VPC Service Controls でのネットワークセキュリティ強化

VPC Service Controls による IAM による厳格なセキュリティによるデータ漏えいに関するリスクを低減されているとのこと。

IAM のみの権限制御である程度の制御は可能ですが、より機密度の高いデータを扱う場合、 組織レベルで VPC Service Controls を活用して、行うというのは、データ保護の観点で非常に重要だと感じました。

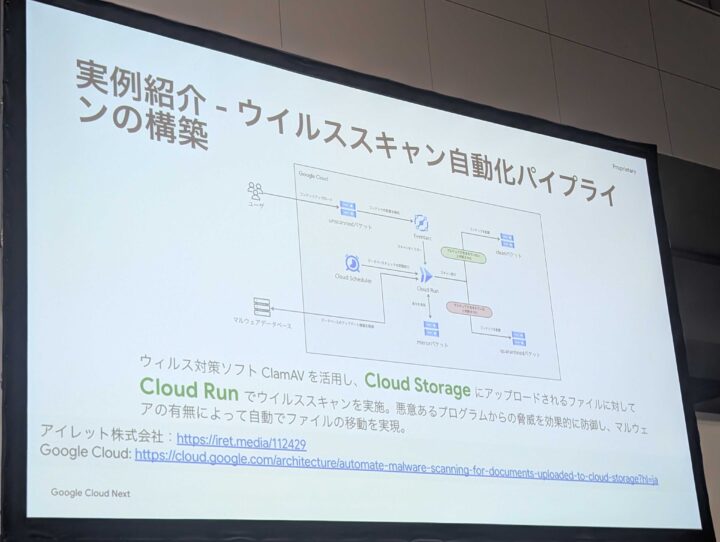

実例 ウイルススキャン自動化パイプラインの構築

アップロードされたデータに対して、Cloud Run で自動でマルウェア検索をかけ、検疫されたもの、安全であるもので区別して、ファイル移動を行い、セキュアな状態でのファイル転送を実現しているとのこと。マルウェアによる漏洩というリスクを低減することで、今後より機密度の高いデータを扱うことが可能となるため、こちらも研究における取り組みの重要なポイントであることをお話されておりました。

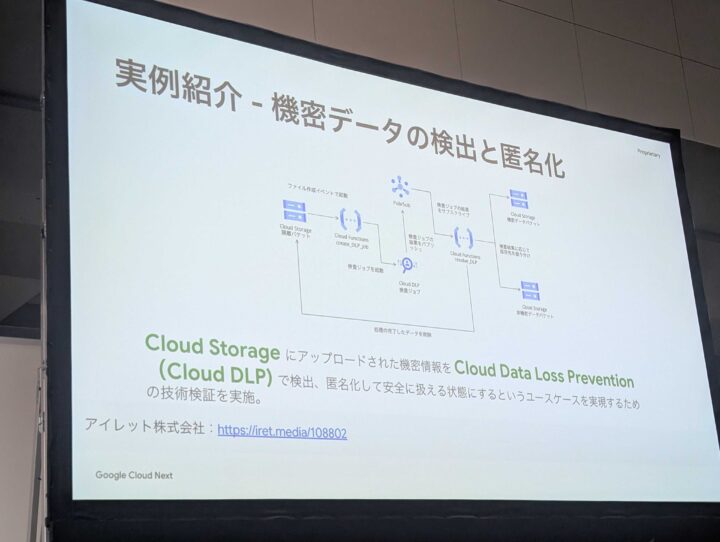

実例 機密データの検出と匿名化

機密情報のデータを Cloud DLP を活用し匿名化し、安全にデータ利用を行う技術検証をされているとのこと。こちらは漏洩の観点ではなく、研究に扱うデータとして、匿名化をするという、研究における前提となり必須な処理となりますが、こちらも Google Cloud のサービスを活用し、匿名化されております。またこれ以降顔の検出匿名化、指紋の匿名化も同様の理由で必須な処理となることをお話されておりました。

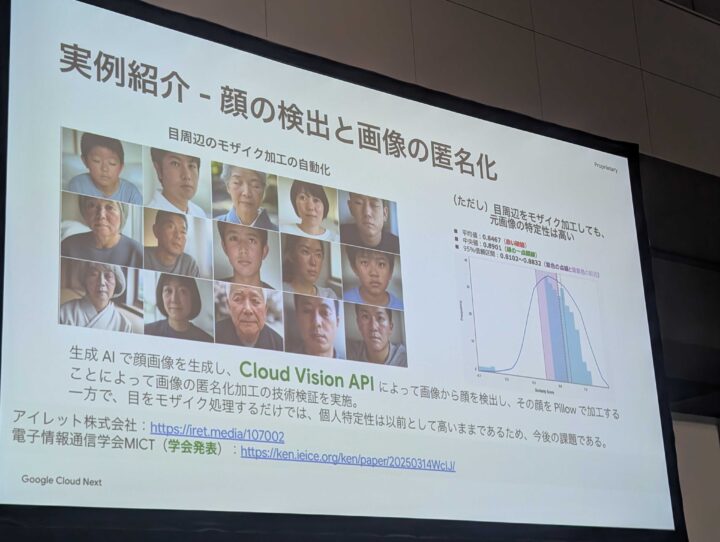

実例 顔の検出と画像の匿名化

生成 AI で作成された人の画像について、Cloud Vision API を活用し、画像から顔を検出し、Pillows により加工する取り組みをされているとのことでしたが、目のモザイクのみでは匿名性が高くならず、こちらは検討が引き続き必要との見解を示されておりました。

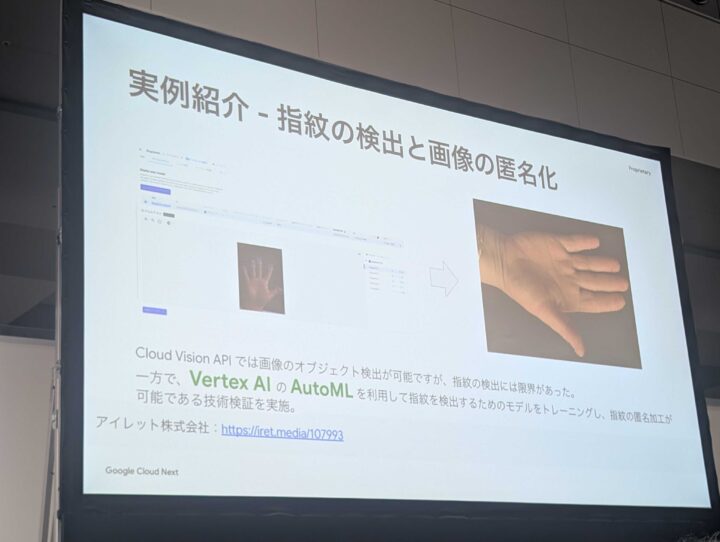

実例 指紋の検出と画像の匿名化

Vertex AI の AutoML を利用して指紋検出される技術検証を行っており、モデルをトレーニングし、指紋の匿名化は、第一関節にアノテーションをつけて、指紋検出する取り組みをすることで、匿名化ができそうな感触を得られたとのこと。

セッションまとめ

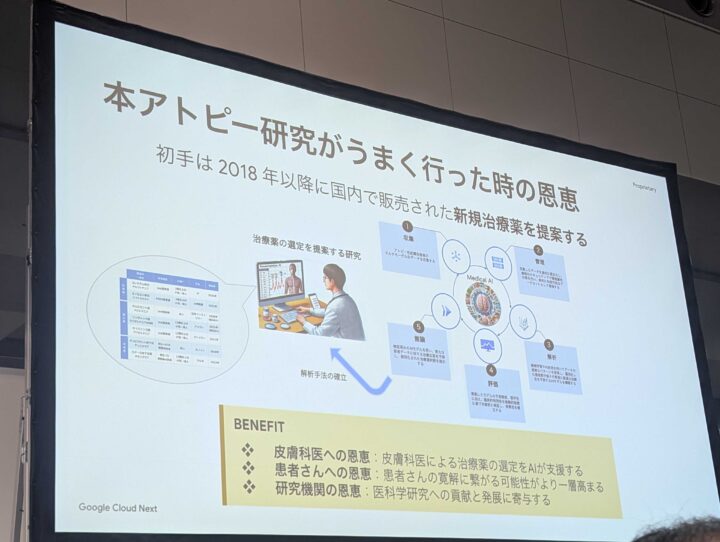

アトピー研究がうまくいった結果として以下のような恩恵が得られるとお話されており、こういった形で様々な方へ恩恵を届けられる、理化学研究所様の取り組みを支援できればと思います。

まとめ

随所に我々のブログを掲載していただき、我々がご支援させていただいた技術について丁寧にお話しいただきました。その取り組みが今後の理化学研究所様の研究を支える技術となりうる、ご支援だったこと改めて理解できました。こういった形のセッションをとおして我々だけでなく、理化学研究所様の研究における取り組みを、他の皆様にも共有いただき、様々な機関の方にも届けられ、多くの場面で活用できるきっかけになれば、大変うれしく思います。